Redaktionen und ihre Angst vor Wahlen: Eine Typologie von Lokalchefs

Es gibt immer noch Lokalredaktionen, die zählen erst die Wochen, dann die Tage bis zur Wahl – mit dem Seufzer: „Noch zwei Tage, dann ist es endlich vorbei!“ Vorbei der Ärger mit Politikern, mit Lesern, mit Erbsen- und Zeilenzählern, mit dem Chefredakteur.

Allerdings sind Lokalredaktionen, die zählen, mittlerweile in der Minderheit. Die meisten sehen eine Wahl, vor allem in den Städten, Dörfern und Kreisen, als politischen Höhepunkt an, im besten Fall sogar als Hochfest der Demokratie.

Wie berichten Lokalchefs vor den Wahlen? Es gibt vier Typen von Lokalchefs:

1. Der Verweigerer

Wahlen sind Sache der „Politik“; „die Politik ist gefordert“ – er meint das Ressort, aber auch das Leitartikel-Lieblingswort, den Überbegriff für alles Schlimme in unserem Land.

2. Der Pflichtbewusste

Er berichtet über jeden Auftritt der Größen aus Berlin und dem Land, reiht Bericht an Bericht, wiederholt deren Wiederholungen, nutzt ungemein ökonomisch Textbausteine – alles nach der Devise: Gestern hat es Frau Merkel auch in Castrop-Rauxel gesagt. Aber er ist fair, behandelt alle gleich.

3. Der Reporter

Er schreibt die Reportagen über die Wahlauftritte, beobachtet genau, etwa: Sigmar Gabriel, gerade Vater geworden, hatte sich wieder seine knallrote Krawatte umgebunden, als er beschwingten Schrittes die Bühne auf dem Marktplatz in Hückeswagen eroberte, aber wer genau hinschaute, der entdeckte einen kleinen gelben Flecken, offenbar vom Babybrei, den der Vater…

4. Der Karrierist

Er versucht alles, am liebsten mit Hilfe der heimischen Abgeordneten, ein 5-Minuten-Interview der Prominenz zu bekommen – damit auch die Leser in Heidelberg aus erster Hand erfahren, welche Strategie die Merkel für Brüssel hat. Wenn es einige Male gelungen ist, hofft er, dass das Politik-Ressort ihn entdeckt – „Ich steige auf!“ – und er vielleicht doch noch Chefredakteur wird.

Europawahl-Parteiprogramme: AfD am unverständlichsten, SPD mit 87-Wörter-Bandwort-Satz (Friedhof der Wörter)

Warum gehen wahrscheinlich nur relativ wenige Bürger zur Europawahl? Weil sie nicht verstehen können, was die Parteien in Brüssel verändern wollen. Die Programme der Parteien sind jedenfalls, wenn es um die Verständlichkeit geht, eine Zumutung – auch wenn im Vergleich von drei Jahrzehnten die aktuellen Programme noch zu den verständlichsten gehören. Zu diesem Urteil kommen die Sprachforscher der Universität Hohenheim um Professor Frank Brettschneider.

Offenbar gehen die Wahlstrategen der Parteien davon aus, dass ihre Programme kaum gelesen werden; oder sie interessieren sich hochmütig nicht dafür, dass sie ihre Wähler in die Verzweiflung treiben mit solchen Begriffen:

> Drug Checking (Linke),

> Transition-Town-Bewegung (Grüne),

> Umsatzsteuerkarusellbetrug (CDU),

> konfiskatorische Staatseingriffe (AfD)

> Subsidiaritäts-Instrumentarium (FDP)

> one man, one vote (CSU)

Das unverständlichste Programm liefert die AfD, die angetreten war, alles besser zu machen als die etablierten Parteien. Alle liefern neben unverständlichen Wörtern auch Sätze mit ungezählten Bandwortsätzen bis zu 50 Wörtern und mehr.

Und wer holte die Europa-Bandwort-Krone? Den längsten Satz finden wir im Wahlprogramm der SPD:

Das Europa derjenigen, die sich mit Energie und Kraft für Frieden und Menschenrechte einsetzen, die ohne Wenn und Aber für gesundes und sauberes Wachstum, gute Arbeit und starke soziale Rechte sind, die sich mit Empörung gegen die Dominanz der Finanzmärkte aussprechen, die sich an Entscheidungen in Europa beteiligen wollen und ihre Stimme zur Geltung bringen wollen, die bei den schrecklichen Fernsehbildern von verzweifelten Flüchtlingen an Europas Grenzen nicht die Augen verschließen, und diejenigen, die in der Europäischen Zusammenarbeit die einzige realistische Chance sehen, all dies zu verwirklichen.

Ein Ungetüm mit 87 Wörtern verstößt gegen die einfache Regel der Verständlichkeit: 20 Wörter reichen!

**

Eine redigierte Version in der Thüringer Allgemeine 26. Mai 2014 (Kolumne: Friedhof der Wörter)

Journalisten und die deutsche Sprache: Gute Nacht! (Friedhof der Wörter)

Der Bundespresseball ist das, was wir in Deutschland einen gesellschaftlichen Höhepunkt nennen: Prominenz ohne Ende, Fotografen ohne Ende, Eintrittspreise ohne Ende (selbst wenn man nur flanieren möchte und auf einen Sitzplatz verzichtet). Er trägt allerdings, und das ist zu loben, einen schönen deutschen Namen: Presseball.

Thüringen ist zwar bodenständiger als die Hauptstadt, aber wollte auf so viel Glanz nicht verzichten: Der Landespresseball wurde wenige Jahre nach der Revolution gegründet mit weniger Prominenz, weniger Fotografen, weniger Tombola-Gewinnen und weniger Kosten für den Ball-Liebhaber. Für den Preis der teuersten Karte in Erfurt, mit Sitzplatz, bekommt man in Berlin gerade mal einen Parkplatz, naja.

Aber in diesem Jahr wollen es die Thüringer den Hauptstädtern mal zeigen – und geben dem Presseball einen neuen Namen. Und wenn der Thüringer so richtig aus der Haut fährt, wird’s fremdländisch: „Media Night“.

Ein „Facelift“ sei nötig gewesen, heißt es zur Begründung. Einem „Facelift“, also einer Entfernung der Falten im Gesicht, unterziehen sich gut betuchte amerikanische Damen, die ihr Alter verstecken wollen auf der Jagd nach faltenlosen Jünglingen.

Aber lassen wir unserer Sprache doch die Falten, sie stehen ihr gut und machen sie klug und weise. Wenn schon Journalisten der deutschen Sprache nicht mehr trauen und in modischer Verzückung zu Anglizismen flüchten, dann wird es langsam düster.

Da haben wir Journalisten die Bahn in unseren Kommentaren so lange verprügelt, bis sie reuig Besserung gelobte für den „Service Point“, den „Touch Point“ und die „City night line“. Und nun, da die Bahn wieder deutsch spricht, liften wir das Face und tanzen in die Media Night. Gute Nacht, kann ich da nur wünschen.

Die eigentliche Geburt der Pressefreiheit: Das Verfassungsgericht zur Spiegel-Affäre

Viel Lob für den TV-Film im Ersten „Die Spiegel-Affäre“, zu Recht. Erstaunlich ist jedoch, dass das Verfassungsgericht mit seinem bahnbrechenden Urteil zur Pressefreiheit nicht einmal im Abspann erwähnt wird. Die entscheidenden Sätze haben wir in der Neuauflage „Das neue Handbuch des Journalismus und des Online-Journalismus“ auf Seite 21 zitiert.

Das Bundesverfassungsgericht hat im „Spiegel-Urteil“ am 5. August 1966 den Wert der freien Presse für eine Demokratie deutlich gemacht. Aus den Aufgaben der Presse sind die Verpflichtungen für Redaktionen und Redakteure ableitbar:

Eine freie, nicht von der öffentlichen Gewalt gelenkte, keiner Zensur unterworfene Presse ist ein Wesenselement des freiheitlichen Staates; insbesondere ist eine freie, regelmäßig erscheinende politische Presse für die moderne Demokratie unentbehrlich.

Soll der Bürger politische Entscheidungen treffen, muss er umfassend informiert sein, aber auch die Meinungen kennen und gegeneinander abwägen können, die andere sich gebildet haben. Die Presse hält diese ständige Diskussion in Gang; sie beschafft die Informationen, nimmt selbst dazu Stellung und wirkt damit als orientierende Kraft in der öffentlichen Auseinandersetzung.

In ihr artikuliert sich die öffentliche Meinung; die Argumente klären sich in Rede und Gegenrede, gewinnen deutliche Konturen und erleichtern so dem Bürger Urteil und Entscheidung. In der repräsentativen Demokratie steht die Presse zugleich als ständiges Verbindungs- und Kontrollorgan zwischen dem Volk und seinen gewählten Vertretern in Parlament und Regierung. Sie fasst die in der Gesellschaft und ihren Gruppen unaufhörlich sich neu bildenden Meinungen und Forderungen kritisch zusammen, stellt sie zur Erörterung und trägt sie an die politisch handelnden Staatsorgane heran, die auf diese Weise ihre Entscheidungen auch in Einzelfragen der Tagespolitik ständig am Maßstab der im Volk tatsächlich vertretenen Auffassungen messen können.

So wichtig die damit der Presse zufallende „öffentliche Aufgabe“ ist, so wenig kann diese von der organisierten staatlichen Gewalt erfüllt werden. Presseunternehmen müssen sich im gesellschaftlichen Raum frei bilden können. Sie arbeiten nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen und in privatrechtlichen Organisationsformen. Sie stehen miteinander in geistiger und wirtschaftlicher Konkurrenz, in die die öffentliche Gewalt grundsätzlich nicht eingreifen darf.

Der Funktion der freien Presse im demokratischen Staat entspricht ihre Rechtsstellung nach der Verfassung. Das Grundgesetz gewährleistet in Art. 5 die Pressefreiheit. Wird damit zunächst ein subjektives Grundrecht für die im Pressewesen tätigen Personen und Unternehmen gewährt, das seinen Trägern Freiheit gegenüber staatlichen Zwang verbürgt und ihnen in gewissen Zusammenhängen eine bevorzugte Rechtsstellung sichert, so hat die Bestimmung zugleich auch eine objektiv-rechtliche Seite. Sie garantiert das Institut „Freie Presse“.

(BVerfG 20, 162ff.)

Eine Politikerin ärgert sich über eine Redaktion, schreibt eine Mail – und schickt sie an den falschen Absender

Eine junge Bundestagsabgeordnete kommt mit einem Text, offenbar mit zu viel Partei-PR, nicht in die lokale Zeitung. Sie ärgert sich und schickt eine Mail an einen Genossen – und drückt auf die falsche Taste: Die Mail landet in der Redaktion der Fuldaer Zeitung:

Gesendet: Mittwoch, 16. April 2014 16:37

An: […]

Betreff: Re: Kolumne für MorgenWahrscheinlich finden die sich jetzt richtig toll… Das ist schon frech, was die sich so leisten. Wir müssen mal wirklich eine Strategie ausarbeiten, wie wir denen einen Strich durch die Rechnung machen können. Ich treffe mich Morgen zum Frühstück mit Hettler von Fuldainfo und wir schauen mal, ob wir Ideen haben.

Gruß

Birgit Kömpel MdB

Die Redaktion bringt die Mail in die Öffentlichkeit:

Fehlgeleitete Mail von Birgit Kömpel sorgt für Empörung

REGION

Liebe Leserinnen und Leser, diese Mail der Bundestagsabgeordneten Birgit Kömpel sollte unsere Redaktion nicht erreichen. Aber sie liegt uns vor, weil die SPD-Abgeordnete sich vertan und sie an uns geschickt hat. Schäbig finden wir den Inhalt. Unaufrichtig finden wir Kömpels Verhalten.Zum Hintergrund: Seit einigen Jahren bietet unsere Zeitung heimischen Abgeordneten verschiedener Parlamente im Wechsel die Möglichkeit, sich zu vorgegebenen bzw. abgesprochenen Themen in einer Kolumne zu äußern. Damit wollen wir den Abgeordneten die Möglichkeit geben, ihre Sicht der Dinge zu aktuellen Themen darzulegen – und zwar jenseits von Parteipolitik.

Frau Kömpel schrieb vergangene Woche ohne jede Absprache und ohne sich an Vorgaben zu halten. Sie schrieb einen Lobgesang auf die Arbeit der SPD in 100 Tagen großer Koalition.

Aber: Spielregeln gelten für alle. Das haben wir ihr erläutert und diesen Beitrag abgelehnt. Für Sie, liebe Leser, zum Verständnis: In zwei Fällen mussten wir dies in den vier Jahren, die es diese Rubrik gibt, bereits tun. Einmal traf es einen CDU-Mann, einmal eine SPD-Vertreterin. Wie Frau Kömpel in einer offenbar für einen Mitarbeiter bestimmten Mail reagiert hat, lesen Sie oben.

Frau Kömpel soll(te) in Berlin Interessensverwalterin der Bürgerinnen und Bürger ihres Wahlkreises sein. Sie aber überlegt, wie sie einer unabhängigen Tageszeitung und damit auch einem Unternehmen ihres Wahlkreises Schaden zufügen kann – weil eine Redaktion nicht das tut, was sie möchte.

Die Mail der SPD-Bundestagsabgeordneten Birgit Kömpel offenbart uns ihr Medien- und Demokratieverständnis. Deshalb möchten wir sie transparent machen.

Einen Screenshot der Mail können Sie in der Printausgabe oder im E-Paper sehen.

Reicht die Verärgerung einer Politikerin über eine Redaktion, um sie vorzuführen? Trägt die Redaktion nicht ein wenig zu dick auf: Schäbig, unaufrichtig, Offenbarung eines falschen Medien-und Demokratieverständnisses?

Ist wirklich die Unabhängigkeit in Gefahr? Gewinnt am Ende nicht immer die Zeitung? Ist solch eine Dummheit einer offenbar recht unerfahrenen Politikerin nicht eher Stoff für eine Glosse als für eine große Abrechnung: Unsere Demokratie ist in Gefahr?

Die Idee der Zeitung in Zeiten des Internets (Zitat der Woche)

Die Idee der Zeitung funktioniert als Geschäftsmodell auch in der digitalen Welt… Suchalgorithmus nutzt schließlich nichts, wenn es nichts gibt, was sich zu suchen lohnt.

Mathias Döpfner, Springer-Vorstandschef, auf der Hauptversammlung, bei der er ankündigte, 2014 den Schwerpunkt auf Journalismus zu legen.

Quelle: Die Welt, 17. April 2014

Ein Fehler ist korrigiert: „Merkbefreit dreist und völlig ohne Ahnung“ war ich in der ersten Fassung. Hingewiesen auf den Fehler hat mich Raphael Raue in einer Facebook-Nachricht:

In dem Zitat von Döpfner hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. „Suchlogarithmus nutzt schließlich nichts, wenn es nichts gibt, was sich zu suchen lohnt.“ Da muss Suchalgorithmus hin. Ich dachte erst, Döpfner wäre nicht nur merkbefreit dreist, sondern auch völlig ohne Ahnung, wovon er spricht, aber er hat es doch richtig gesagt

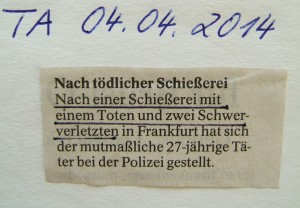

Lokaler Hohlspiegel: Schießerei mit einem Toten

Einem Leser der Thüringer Allgemeine ist folgende Meldung aufgefallen, und er fragt: „Wer tut denn so etwas und schießt sich mit einem Toten und zwei Schwerverletzten?“ In seiner Samstags-Kolumne „Leser fragen“ antwortet der Chefredakteur:

Der Redakteur und mit ihm alle, die den Artikel zuvor gelesen haben, fassen sich an den Kopf, zweifeln an ihrer Intelligenz und streuen sich Asche aufs Haupt. Die Asche passt zur vorösterlichen Buß- und Fastenzeit: Heute noch streuen sich in Arabien Trauernde die Asche eines Toten auf Kopf und Kleidung; bei den Römer hockte sich ein Feldherr ans Lagerfeuer und streute nach einer verlorenen Schlacht die heiße Asche auf seinen Kopf.

Der Fehler ist peinlich, dennoch biete ich allen Lehrerinnen und Lehrern eine Übung an, nach den Osterferien mit den Schülern auszuführen: „Bringen Sie die Meldung logisch und fehlerfrei in einen Satz, der nicht länger sein darf als die Vorlage mit fünf Zeilen aus 30 Anschlägen!“

Solche Fehler sind, mit Verlaub, auch lustig: Der „Spiegel“ druckt in jeder Ausgabe auf der letzten redaktionellen Seite den „Hohlspiegel“: Schöne, garstige Sprachschludereien, die mehr Schmunzeln als Empörung provozieren. Die Meldung aus der TA hat alle Chancen, auch im Hohlspiegel zu landen.

Der „Eulenspiegel“, das satirische Magazin für DDR-Liebhaber, druckt auch „Fehlanzeiger“: Über Jahre hinweg kamen die meisten Beispiele aus der TA, in den vergangenen Jahren haben wir den Platz auf dem Gold-Silber-Bronze-Treppchen verloren.

Wenn wir noch öfter Schießereien mit Toten drucken, könnten wir schneller als gedacht wieder aufs Treppchen geschickt werden. So lange bleiben wir dabei: Asche auf unser Haupt.

Thüringer Allgemeine, 19. April 2014

So stellt sich Thomas Bärsch als neuer Vize-Chefredakteur der TA vor – in einem Gespräch mit den Lesern (Teil 1)

Thomas Bärsch verrät im Gespräch mit TA-Lesern, wie er die Zeitung stärken will, was er vom Fußball hält und warum er manchmal an der Politik zweifelt. Jeden Samstag erscheint „Domplatz 1“ in der Thüringer Allgemeine, benannt nach dem Ort, an dem das Lesergespräch stattfindet: Die Journalisten moderieren, ausgewählte Leser fragen, Prominenten antworten – und erstmals ein Redakteur:

Leserin Eva Fehrenbacher: Wie frei ist ein Chefredakteur? Will der Besitzer der Zeitung nicht reinreden und seine Vorstellungen einbringen?

Reinreden wollen viele – und das müssen nicht einmal die Besitzer eines Verlages sein. Wichtig ist, dass sich die Zeitung nicht beeinflussen lässt – weder politisch noch wirtschaftlich. Dafür muss der Chefredakteur sorgen, indem er selbst unabhängig und vor allem stark ist. Eine Redaktion braucht einen starken Rücken – und den muss der Chefredakteur zeigen. Natürlich ist ein Zeitungsverlag ein Wirtschaftsunternehmen, aber eine starke Redaktion wie die der TA ist unabhängig. Das unterscheidet uns auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der zwar keine Finanzierungs-Sorgen hat, aber unter dem Einfluss der Politiker steht. Ein Chefredakteur muss die Glaubwürdigkeit der Zeitung sichern. Nur so sichert er ihren Bestand.

Eva Fehrenbacher: Und das tun Sie?

Dafür steht die gesamte Chefredaktion – und auch der Verlag. Alle, die Verantwortung bei uns tragen, wissen: Glaubwürdigkeit ist unser höchstes Gut; an ihr misst sich das Vertrauen der Leser. Es gibt etliche Umfragen, die zeigen: Unter allen Medien genießt die lokale Zeitung die höchste Glaubwürdigkeit – auch in der Internet-Generation. Diese Glaubwürdigkeit würden wir nie aufs Spiel setzen.Und glücklich sind wir erst, wenn wir wissen, dass uns viele Menschen intensiv lesen. Daran arbeiten wir.

Eva Fehrenbacher: Was wollen Sie verändern?

Zuerst will ich nichts verändern, sondern das hohe Niveau, das die TA hat, stärken. Aber es gibt kein Niveau, das wir nicht noch steigern können.

Eva Fehrenbacher: Wie wollen Sie das Niveau steigern?

Wir müssen noch näher an die Bürger ran. Viele Erfurter identifizieren sich mit ihren Stadtteilen, das habe ich schon nach wenigen Wochen Aufenthalt hier erlebt. Diese Verbundenheit mit dem unmittelbaren Lebensumfeld müssen die Leser auch in der Zeitung wiederfinden.

Leser Dieter Sickel: Unter Ihrer Regie ist im Erfurter Lokalteil die wunderschöne Kolumne entstanden, die mich jeden Tag erfreut: „Anja auf Achse“. Die Redakteurin ist in der Stadt unterwegs, sieht Sachen, die wir nicht mehr sehen, hat offene Augen und öffnet sie uns, die blind sind.

Diese Kolumne haben wir ins Leben gerufen, weil wir bei der Lese-Untersuchung merkten, dass die Erfurter bei uns etwas vermissen, was wir Stadtgefühl nennen. Also haben wir uns – und das heißt: alle Lokalredakteure, wirklich alle – geschworen: Wir zwingen uns, noch mehr draußen zu sein und weniger am Telefon zu hängen; wir wollen entdecken. Das ist unsere eigentliche Aufgabe. Wir sind, wenn Sie es so wollen, die Augen und die Ohren unserer Leser.

Leserin Marga Kellner: Aber alles sehen und hören Sie auch nicht. Ich würde zum Beispiel gern mal lesen, was das für Menschen sind, die uns als Polizistinnen und Polizisten jeden Tag Schutz geben – die manchmal angespuckt werden und beleidigt. Was machen die? Haben die Kinder? Ich möchte mal die Menschen hinter ihrer Uniform entdecken.

Das ist eine fantastische Anregung, die ich gerne aufgreife. Allerdings ist die Polizei, besonders in den oberen Etagen, sehr zurückhaltend, um es freundlich auszudrücken. Da kollidiert das Dienstrecht oft mit journalistischer Neugier und dem Informationsbedürfnis unserer Leser.

Gleichwohl genießt die Polizei ein hohes Ansehen. Also – wir greifen Ihre Anregung auf.

Leser Egbert König: Wir siedeln in Thüringen immer mehr Firmen an wie Zalando und andere, die viele Arbeitsplätze mit Niedriglöhnen anbieten. Können Sie nicht dafür sorgen, dass unsere Politiker mehr produzierendes Gewerbe zu uns holen?

Da überfordern Sie uns. Für Arbeitsplätze können wir nicht sorgen, und wir können keinen Unternehmer zwingen, nach Erfurt zu kommen. Aber wir können die Entwicklung kritisch begleiten. Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Ich habe den Eindruck, dass sich die Erfurter Politik nur halbherzig um das Bahnhofsviertel kümmert.

Die Bahn baut hier den größten Knoten Deutschlands, die Gleise 9 und 10 sind fertig. Aber die Politiker scheinen zu zögern, wenn es darum geht, das Gebiet drumherum aufzuwerten. Ich möchte dafür sorgen, dass wir diesen Politikern gegenüber noch kritischer sind – angefangen beim Oberbürgermeister. Ihm muss es Herzenssache sein, ein so wichtiges Stadtviertel für Firmen und qualifizierte Arbeitskräfte attraktiv zu machen.

Egbert König: Das ist gut, wenn Sie die Politik mehr in die Pflicht nehmen.

Aber wir müssen auch fair bleiben. Was glauben Sie: Welches Bundesland hat – im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung – die meisten Industriebetriebe in Deutschland?

Alle: Baden-Württemberg? Hessen?

Nein, Thüringen. Wir haben viele kleine und hochproduktive Firmen, nicht wenige sind Marktführer in Europa, drei Dutzend sogar in der Welt. Zudem haben wir, zumindest in Erfurt, eine der besten Industrie- und Handelskammern in Deutschland.

Egbert König: Von den kleinen feinen Unternehmen lesen wir aber wenig in der TA.

Diese Kritik nehme ich sehr ernst, und ich werde dafür sorgen, dass gerade im Lokalteil die kleinen Firmen eine wichtigere Rolle spielen. Schließlich verdienen sehr viele Menschen hier ihren Lebensunterhalt.

*

Thüringer Allgemeine „Domplatz 1“, 12. April 2014

Herbert Kolbe ist tot: Der Pionier der lokalen Welt-Zeitung – aus Emden

Jede deutsche Zeitung vor dreißig Jahren war ein „Generalanzeiger“: Große Politik, große Wirtschaft, große Kultur und am Rande ein bisschen Lokales. Wer nicht mitleidig belächelt werden, wer etwas werden wollte, der sah zu, dass er so schnell wie möglich aus der Lokalredaktion in den „Mantel“ kam.

Die Revolution kam aus dem Norden, von einer kleinen Zeitung an der holländischen Grenze mit gerade mal neuntausend Abonnenten. Der Revolutionär hieß Herbert Kolbe, die Zeitung war die Emder Zeitung.

Herbert Kolbe wurde in Emden 1981 Chefredakteur: Er hatte eine Mission:

Durchdringung der ,großen‘ Nachrichten mit dem Lokalen, wobei ich es lieber umgekehrt formuliere: Durchdringung des Lokalen mit den ,großen‘ Nachrichten.“

Er hatte eine Mission, die er konsequent verwirklichte, aber er war kein Missionar. Er war Realist, der sich die Frage stellte: Ist die Zeitung im Stile eines Generalanzeigers noch zeitgemäß? Hat sie eine Zukunft?

Kolbe begann die Leser-Forschung bei seinem Verleger Edzard Gerhard, der Anfang der achtziger Jahre den Verlag von seinem Vater übernommen hatte: „Ich mochte die eigene Zeitung nicht mehr lesen“, bekannte der Verleger. So viel Ernüchterung war selten, wenn nicht einmalig vor 35 Jahren. Auch der neue Chefredakteur mochte seine Zeitung nicht – und war erstaunt, dass es seinen Lesern ähnlich ging.

Sie langweilten sich bei Meldungen wie „Außenminister Genscher wird morgen mit seinem Amtskollegen NN zusammentreffen und voraussichtlich die bilteralen Beziehungen erörtern…“ Kolbe beschloss das Ende der Langeweile, wollte nicht mehr die kostbare Zeit seiner Leser vergeuden – und verbannte „die zahllosen Handschüttel- und Bundestags-Stehpult-Bilder gnadenlos aus der Zeitung“. Er riß die Ressortgrenzen nieder, schuf eine vertikale Struktur in der Redaktion – also: Lokales und Welt auf Augenhöhe. „Rathaus und Bundeshaus in einem Team“, so arbeitete Kolbe in seiner Redaktion.

Kolbe war ein harter Chefredakteur, dem seine Leser wichtiger waren als seine Redakteure – die sich heftige Kritik gefallen lassen mussten:

> Mittelmäßiger bis schlechter Sprachstil,

> weitgehend ohne Kenntnis der journalistischen Stilmittel,

> dürftige optische Darbietung,

> ungeordnet und meist schlecht ausgebildet.

Diese Kritik übte er nicht nur an seiner Redaktion: „Das ist der Standard vergleichbarer Tageszeitungen (was ja nichts mit Auflagenhöhen zu tun hat)“.

Kolbe trennte sich vom Mantel aus Osnabrück und schuf eine Zeitung aus einem Guß. Auf der Titelseite standen gleichrangig Nachrichten aus Emden und der Welt – eben die wichtigsten des Tages aus der Perspektive der Leser. Nicht selten, wenn die Welt ruhte, standen allein Berichte und Fotos aus Emden auf der Titelseite.

Aber nicht „Local first“ wurde zum Prinzip, sondern stets: „Einordnung des lokales Sachverhalts in das Gesamtgeschehen des Tages“ – mit der Folge, die heute Online-Redakteure als von ihnen entdeckten Fortschritt preisen:

Erst in der Mischung aller bedeutenden Ereignisse eines Tages erhält das Lokale den richtigen Platz und angemessenen Stellenwert. Auch das könnte man wieder umgekehrt ausdrücken.

Das erste Buch wurde zum lokalen Buch, Politik und Meinung wanderten ins zweite Buch. Die Hausfarbe der Zeitung wechselte vom Blau zu Orange, der Blocksatz wurde vom Flattersatz abgelöst – ein bisschen und mehr sah dieEmder Zeitung aus wie USA Today. Die Auflage stieg, in manchem Jahr über vier Prozent.

Kolbe nannte seine Revolution selber den „Urschrei“ und machte sich ein wenig lustig über andere, also die meisten Zeitungen, die Alarmzeichen nicht sehen wollten. Der Rest der Chefredakteure machte sich allerdings lustig über den Provinzler von der Küste. Wer das Lokale so hoch schätzte wie Kolbe musste sich Urteile wie „Das Ende des Qualitätsjournalismus“ gefallen lassen.

Nur wenige sahen die Zeichen: Der Wiener Publizistik-Professor Wolfgang Langenbucher geißelte die Mißachtung des Lesers und die Hofberichterstattung in den meisten Zeitungen. Schon in den achtziger Jahren hielt er die wachsenden Reichweiten-Verluste bei den jungen Leuten für eine Gefahr – für die Zeitung wie für Gesellschaft und Demokratie. Die Frage, ob die Zeitung ein Integrationsmedium bleiben kann, hielt Langenbucher für eine „Schicksalsfrage der Gesellschaft“.

Ebenfalls in der achtziger Jahren schuf Dieter Golombek das „Lokaljournalistenprogramm“ – in einer Behörde, der Bundeszentrale für politische Bildung. Kaum ein Programm hat den Journalismus in Deutschland stärker verändert. 1980 vergab Golombek erstmals den „Deutschen Lokaljournalistenpreis“, der zum bedeutendsten Zeitungs-Preis in Deutschland wurde, der Trends erkannte und setzte. 1980 – das war auch das Jahr, in dem Emden aufbrach in die neue Zeitungszeit.

Die Emder Zeitung hat, wenn ich es recht überblicke, nie den Lokaljournalisten-Preis gewonnen. Das ist einer der wenigen Irrtümer der Jury. Kolbe hätte für seine Pioniertat und sein Lebenswerk den Preis verdient gehabt – ebenso wie den Theodor-Wolff-Preis, den aber bis heute vor allen Leitartikler und Helden des Generalanzeigers für ihr Lebenswerk bekommen.

Kolbes Konzept ist seltsam modern: Die meisten Debatten um die Zukunft der Zeitung und die Gegenwart des Digitalen kreisen um Themen und Ideen, die er schon früh erkannt und formuliert hatte. Am 6. April 2014 ist Herbert Kolbe gestorben, 72 Jahre alt.

Ich habe viel von ihm gelernt. Parallel zur Emder Zeitung entwickelte ich mit meiner Redaktion in der Oberhessischen Presse eine moderne Lokalzeitung im Marburg der achtziger Jahre, belächelt von den meisten in der Zunft, aber geachtet von den Lesern in der Universitätsstadt; auch in Marburg stieg die Auflage kontinuierlich, als das Lokale auf die Titelseite und ins erste Buch kam.

Der Chefredakteur der Oberhessischen Presse berief sich übrigens auf ein noch älteres Konzept, das der US-Presse-Offizier Shepard Stone 1945 bei der Lizenzvergabe so formuliert hatte:

Die Zeitung muss sich durch die Art ihrer Berichterstattung das Vertrauen der Leser erwerben: Der Lokalberichterstattung muss die stärkste Beachtung geschenkt werden und damit den vordringlichsten Lebensnotwendigkeiten des deutschen Volks.

*

Quelle für Kolbe- und Langenbucher-Zitate:

> Bernd-Jürgen Martini „Journalisten-Jahrbuch 1989“, darin:

> Herbert Kolbe „Das Beispiel Emden: Wie man Erfolg hat“

> Wolfgang Langenbucher „Noch immer wird der Leser mißachtet!“

Die neue Basis des Journalismus: Storytelling und Multimedia

Was sind die Grundlagen des Journalismus? Diego Yanez ist der neue MAZ-Direktor, der Schweizer Journalistenschule; er beantwortet die Frage nach der „soliden Grundausbildung“ im April-Newsletter der Schule:

Recherche, Medienrecht, Storytelling, multimediale Fertigkeiten und vieles mehr.

Schreiben und Redigieren und die Nachricht und die Reportage, über Jahrhunderte die Basis des Journalismus, gehören mittlerweile zu „vieles mehr“. Aber immerhin, so beginnt der Newsletter: „Journalismus ist nach wie vor ein Traumberuf.“ Dann tell me mal ne Story.

In den Grundkurs zum Interview gelangt sicher bald das Interview im Newsletter mit einer erfolgreichen Absolventin. Beispiel:

Frage: Pro Jahr schliessen fast 100 junge Journalisten eine Journalistenschule ab. Braucht es die alle?

Antwort: Keine Ahnung.

Braucht es die alle?

Rubriken

- Aktuelles

- Ausbildung

- B. Die Journalisten

- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen

- C 5 Internet-Revolution

- C Der Online-Journalismus

- D. Schreiben und Redigieren

- F. Wie Journalisten informiert werden

- Friedhof der Wörter

- G. Wie Journalisten informieren

- H. Unterhaltende Information

- I. Die Meinung

- Journalistische Fachausdrücke

- K. Wie man Leser gewinnt

- L. Die Redaktion

- Lexikon unbrauchbarer Wörter

- Lokaljournalismus

- M. Presserecht und Ethik

- O. Zukunft der Zeitung

- Online-Journalismus

- P. Ausbildung und Berufsbilder

- PR & Pressestellen

- Presserecht & Ethik

- R. Welche Zukunft hat der Journalismus

- Recherche

- Service & Links

- Vorbildlich (Best Practice)

Schlagworte

Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche

Letzte Kommentare

- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...

- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...

- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...

- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...

- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...

Meistgelesen (Monat)

Sorry. No data so far.

Meistgelesen (Gesamt)

- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre

- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ

- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)

- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)

- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von