Journalisten, Schreibblockaden, Alkohol und die Werkstatt Gottes (Zitat der Woche)

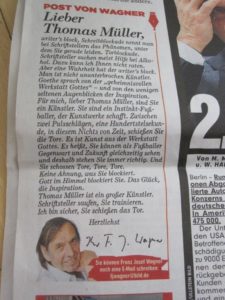

Franz Josef Wagner ist für seine wilden Assoziationen bekannt, die er täglich in „Post von Wagner“ auf der zweiten Seite der Bildzeitung ausbreitet. Wer käme schon vom Fußballer Thomas Müller, dem einfach kein Tor bei der EM gelingen will, über Schreibblockade von Schriftstellern und über Goethe zu Gott? Das kapitulierten selbst Streiflicht-Schreiber der SZ, die neben Wagner mit genialen Assoziationen Lesers Herz erwärmen.

Lieber Thomas Müller… Schreibblockade nennt man bei Schriftstellern das Phänomen, unter dem sie gerade leiden. Torblockade. Schriftsteller suchen meist Hilfe bei Alkohol.

Dazu kann ich Ihnen nicht raten. Aber eine Wahrheit hat der writer’s block. Man ist nicht ununterbrochen Künstler. Goethe spricht von der „geheimnisvollen Werkstatt Gottes“…

Hatte Gott eine Schreibblockade? Was weiß Goethe von Gott? Was weiß Wagner von Goethe und Gott?

Johann Peter Eckermann hat die Gespräche mit Goethe protokolliert. Am 2. August 1830 sprach Goethe über einen Streit in der französischen Akademie, er freute sich, dass „auch in Frankreich bei der Naturforschung der Geist herrschen und über die Materie Herr sein“ werde: „Man wird Blicke in große Schöpfungsmaximen tun, in die geheimnisvolle Werkstatt Gottes!“

Die Welt, die Natur, die Schöpfung – das ist die „geheimnisvolle Werkstatt Gottes“.

Und was rät Wagner gegen Blockaden? „Schriftsteller saufen. Sie (Müller) trainieren.“ Ob es schriftstellernde Journalisten auch mit Training und solider Recherche versuchen sollten?

**

Quelle: Bild 6. Juli 2016 „Post von Wagner“

„Wagen es die Kollegen, Ponkie zu redigieren?“

Was für eine Frage! Und Wagnis? Selbstverständlich wird auch Ponkie redigiert, wollen wir antworten. Selbst Goethe würde durch Redigieren, vor allem Kürzen, besser. Ponkie ist die dienstälteste Fernsehkritikerin Deutschland. Sie wurde am Samstag (16. April 2016) neunzig und schreibt von Anfang an und immer noch in der Münchner AZ.

Und was antwortete Ponkie der Süddeutschen auf die Frage, ob die Kollegen auch Ponkie redigieren?

Redigieren gibt’s nicht. Punkt. Das ist ein Privileg, das ich in der alten Abendzeitung sehr bald hatte und auf das ich heute noch viel Wert lege. Mein Name steht schließlich unter dem Text, und damit trage ich auch die Verantwortung dafür, dass das inhaltlich in Ordnung ist… Ich liefere immer auf Zeile.

Und Ponkie sagt auch: „Kritiker zu sein, ist eine Lebensform.“ Eine unredigierbare Lebensform.

**

Quelle: SZ 16. April 2016

Besteht die Unwort-Jury selber aus Gutmenschen? Oder will sie nur belehren? (Friedhof der Wörter)

Ist „Gutmensch“, das Unwort des Jahres, ein gutes Unwort? Fragen wir den großen Weimarer Dichter:

Der edle Mensch

Sei hilfreich und gut!

Unermüdet schaff er

Das Nützliche, Rechte.

So endet Goethes Gedicht „Das Göttliche“. Zwei Merkmale hat also der Mensch: Er hilft, er ist gut. Genauer: Er soll gut sein, soll sich darum mühen, er sei eben gut.

Gut zwei Jahrhunderte später soll sich jeder schämen, wenn er von guten Menschen spricht? Es lohnt ein Blick in die Motive der sechsköpfigen Jury, in der vier Sprachwissenschaftler in der absoluten Mehrheit sind, darunter nur eine Frau. Sie wollen das Volk belehren, wollen ihm die schlechten Wörter austreiben. Mit Wissenschaft hat das wenig zu tun.

Und dem Volk aufs Maul schauen sie auch nicht: Der „Gutmensch“ steht nur auf dem dritten Platz der Einsendungen; die folgenden Rügen – „Hausaufgaben“ und „Verschwulung“ -, tauchen unter den ersten zehn Vorschlägen überhaupt nichts auf. Überhaupt scheint sich das Volk wenig ums Unwort zu kümmern: 1640 beteiligten sich; zum Vergleich: Im kleinen Volk der Österreicher beteiligten sich am Unwort-Wettbewerb zwanzig Mal so viel!

Die Moral beurteilen die Sprachforscher, nicht die Sprache; das ginge so: Das Substantiv ist der Übeltäter, weil es aus der Verbindung vom positiv besetzten Adjektiv „gut“ und dem ebenfalls positiven „Mensch“ eine Abwertung schafft. Zusammengesetzte Substantive sind das Besondere der deutschen Sprache, sie verwandeln Wörter: Ein Gutmensch ist eben nicht der gute Mensch, vielmehr bekommt das Wort eine eigene Bedeutung.

„Mit dem Vorwurf ,Gutmensch‘ werden Toleranz und Hilfsbereitschaft pauschal als naiv, dumm oder weltfremdes Helfersyndrom diffamiert“, schreibt die Jury, die offenbar auch aus Gutmenschen besteht, obwohl diese Bezeichnung an dieser Stelle zumindest politisch nicht korrekt ist.

Gute Menschen können anstrengend sein: Der moralinsaure Ton kann auf die Nerven gehen, auch die Attitüde, wir sind die besseren Menschen. Mit Gutmenschen bezeichnen wir vornehmlich die, deren Gut-Sein sich im Appell an den Staat oder andere erschöpft, endlich Gutes zu tun. Doch das sind keine Gutmenschen, sondern Gut-Forderer.

Wie soll man die Gutmenschen denn nennen? Mit der Rüge ist das Denken nicht verschwunden: Utopisten, Träumer, Weltverbesserer? Oder einfach: gute Menschen? Wer so spricht, dem vergeht jeder Spott.

Enden wir mit Goethe, der in einem Gedicht von Gutmann und Gutweib spricht. Es ist ein lustiges Gedicht.

**

Thüringer Allgemeine, Friedhof der Wörter, 18. Januar 2016 (dieser Blog ist eine erweiterte Fassung)

Info:

Die Jury bilden die Sprachwissenschaftlern Prof. Dr. Nina Janich/TU Darmstadt (Sprecherin), PD Dr. Kersten Sven Roth (Universität Düsseldorf), Prof. Dr. Jürgen Schiewe (Universität Greifswald) und Prof. Dr. Martin Wengeler (Universität Trier) sowie der Autor Stephan Hebel. Als jährlich wechselndes Mitglied war in diesem Jahr der Kabarettist Georg Schramm beteiligt.

Begründungen der Jury laut Pressemitteilung:

> „Gutmensch“ ist zwar bereits seit langem im Gebrauch und wurde auch 2011 schon einmal von der Jury als ein zweites Unwort gewählt, doch ist es im Zusammenhang mit dem Flüchtlingsthema im letzten Jahr besonders prominent geworden. Als „Gutmenschen“ wurden 2015 insbesondere auch diejenigen beschimpft, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren oder die sich gegen Angriffe auf Flüchtlingsheime stellen.. Der Ausdruck „Gutmensch“ floriert dabei nicht mehr nur im rechtspopulistischen Lager als Kampfbegriff, sondern wird auch hier und dort auch schon von Journalisten in Leitmedien verwendet. Die Verwendung dieses Ausdrucks verhindert somit einen demokratischen Austausch von Sachargumenten. Im gleichen Zusammenhang sind auch die ebenfalls eingesandten Wörter „Gesinnungsterror“ und „Empörungs-Industrie“ zu kritisieren. (Der Ausdruck „Gutmensch“ wurde 64-mal und damit am dritthäufigsten eingesendet.)

> „Hausaufgaben“ Das Wort „Hausaufgaben“ wurde in den Diskussionen um den Umgang mit Griechenland in der EU nicht nur, aber besonders im Jahr 2015 von Politikerinnen und Politikern, Journalistinnen und Journalisten als breiter politischer Konsensausdruck genutzt, um Unzufriedenheit damit auszudrücken, dass die griechische Regierung die eingeforderten so genannten Reformen nicht wie verlangt umsetze: Sie habe ihre „Hausaufgaben“ nicht gemacht. In diesem Kontext degradiert das Wort souveräne Staaten bzw. deren demokratisch gewählte Regierungen zu unmündigen Schulkindern: Ein Europa, in dem „Lehrer“ „Hausaufgaben“ verteilen und die „Schüler“ zurechtweisen, die diese nicht „erledigen“, entspringt einer Schule der Arroganz und nicht der Gemeinschaft. Das Wort ist deshalb als gegen die Prinzipien eines demokratischen Zusammenlebens in Europa verstoßend zu kritisieren.

> Verschwulung“ Das Wort „Verschwulung“ ziert einen Buchtitel des Autors Akif Pirinçci („Die große Verschwulung“) und wurde von der Online-Zeitschrift „MÄNNER“ und ihren Lesern zum „Schwulen Unwort 2015“ gekürt. Die Jury teilt die Ansicht der Zeitschrift und ihrer Leser, dass ein solcher Ausdruck und die damit von Pirinçci gemeinte „Verweichlichung der Männer“ und „trotzige und marktschreierische Vergottung der Sexualität“ eine explizite Diffamierung Homosexueller darstellt und kritisiert den Ausdruck daher ebenfalls als ein Unwort des Jahres 2015. Auch durch die Analogie zu faschistischen Ausdrücken wie „Verjudung“ ist die Bezeichnung kritikwürdig.

Unwort-Statistik 2015: Für das Jahr 2015 wurden 669 verschiedene Wörter eingeschickt, von denen ca. 80 auch den Unwort-Kriterien der Jury entsprechen. Die Jury erhielt insgesamt 1644 Einsendungen. Die zehn häufigsten Einsendungen, die allerdings nicht sämtlich den Kriterien der Jury entsprechen, waren

- Lärmpause [165],

- Willkommenskultur [113],

- Gutmensch [64],

- besorgte Bürger [58],

- Grexit [47],

- Wir schaffen das! [46],

- Flüchtlingskrise [42],

- Wirtschaftsflüchtling [33],

- Asylgegner/-kritiker/Asylkritik [27]

- Griechenlandrettung/ Griechenlandhilfe [27].

Barmherzige Weihnacht – mit dem Staubsauger Gottes! (Friedhof der Wörter)

Der Papst in Rom öffnet eine Pforte und der Bischof in Erfurt; im Kloster auf dem Eichsfelder Hülfensberg kann auch jeder, der durch die Pforte schreitet, einen Ablass gewinnen, so als hätte es Luther nie gegeben.

Das Heilige Jahr hat begonnen. Der Kurienkardinal Mauro Piacenza ist ein moderner Gottesmann und bemüht einen sonderbaren Vergleich:

Der Ablass nimmt als Staubsauger Gottes die Krümel der Sünde weg.

Doch ist der Ablass, der dem reuigen Sünder die Strafe erlässt, nur eine Nebensache. Das Hauptwort des Jahres ist: Barmherzigkeit.

Da hat sich der Papst etwas einfallen lassen: Wer kennt noch „Barmherzigkeit“? Wer spricht es? Es ist ein schwieriges Wort, das eine seltsame Geschichte hinter sich hat. Das „Herz“ verstehen wir noch – aber das „barmen“?

Die Brüder Grimm schauen in ihrem Wörterbuch zur Sprachgeschichte Thüringens: „Sie barmt schrecklich, tut ganz kläglich“, so sprachen unsere Altvorderen; und sie meinten mit „Barmen“ das Lamentieren. Schon sind wir nahe am Erbärmlichen.

So schlingert das Wort vom positiven Klang des Mitleids zum negativen des Jämmerlichen. Schon die Brüder Grimm wunderten sich, wie sich ein Wort so drehen konnte: Erst Herz, dann Elend.

Luther allerdings schwärmte von der Barmherzigkeit: „Nun weiß aber jeder Mann wohl, was barmherzig heißt: Ein Mensch, der gegen seinen Nächsten ein freundlich, gütig Herz trägt und Mitleid mit ihm hat..“

Dann aber drechselt Goethe in einem Gedicht wieder am „erbärmlich“ herum, erfindet „bärmlig“, vielleicht um des Reimes willen, und erhebt den Schwank zum Gegenpol des Erbärmlichen:

Wenn andre bärmlich sich beklagen,

Sollst schwankweis deine Sach vortragen.

Es ist schon ein Kreuz mit den Werken der Barmherzigkeit, meint auch der deutsche Kardinal Walter Kasper. Das schwierigste sei, unangenehme Menschen zu ertragen: „Dann muss man sich anstrengen, nachgiebig und gütig zu sein.“

Ich wünsche allen Lesern meiner Kolumne: Barmherzige Weihnacht!

**

Thüringer Allgemeine, 21. Dezember 2015, Friedhof der Wörter

Entschleunigen und die Entdeckung der Langsamkeit: Flugmodus statt Handy-Nacken (Friedhof der Wörter)

Die „Entdeckung der Langsamkeit“ ist sprichwörtlich. Der Berliner Schriftsteller Sten Nadolny hat sie vor drei Jahrzehnten als Buchtitel gewählt; seitdem sprechen weitaus mehr Menschen davon, als je das Buch gelesen haben.

Eine Reihe von Buchtiteln hat diese Sprichwort-Karriere gemacht: Den „Robinson“ kennen viele als gehobenen Urlaubs-Klub, aber nur wenige haben den „Robinson Crusoe“, den Klassiker von Daniel Defoe, je gelesen. Andere Buchtitel inspirierten zu Nachahmungen: Goethes „Leiden des jungen Werther“ sind ein Welterfolg; Ulrich Plenzdorfs „Die neuen Leiden des jungen W“, 1972 als Drama in Halle uraufgeführt, zählt zu den erfolgreichsten Texten der DDR.

Doch zurück zur „Entdeckung der Langsamkeit“, die in die Advents-Zeit passt jenseits von Weihnachtsmarkt, Glühwein und Geschenke-Stress. Der Held in Nadolnys Roman ist ein Mensch, der schon als Kind langsam ist, sehr langsam, aber logisch und zielstrebig – und als Polarforscher sogar ein berühmter Entdecker wird.

Solche Vorbilder nutzen geschäftstüchtige Zeitgenossen und bieten Entschleunigungs-Seminare für tausend Euro und mehr an: „Stress-Management für Manager“ oder ein Konzentrations-Wochenende „Bogenschießen im Kloster“.

Es gibt sogar einen „Verein zur Verzögerung der Zeit“, gegründet von einem Universitäts-Professor: Er verpflichtet seine siebenhundert Mitglieder zum Innehalten und Nachdenken statt zu blindem Aktionismus. 75 Euro kostet die Mitgliedschaft im Jahr.

Also – entschleunigt Euch! Wer mit diesem Motto seine Kinder oder nervende Vorgesetzte missionieren will, braucht zwei neue Wörter:

Handy-Nacken: Den bekommen Beschleuniger, die unentwegt auf den Bildschirm schauen. Junge Leute zwischen 17 und 25 schauen regelmäßig drei Stunden am Tag auf ihr Smartphone, durchschnittlich – also einige noch um einige mehr.

Sie verkrümmen ihren Halswirbel und leiden. Unglücklich werden sie zudem, haben Bonner Forscher festgestellt, nachdem sie 60.000 Handy-Nutzer anderthalb Jahre lang beobachtet hatten.

Flugmodus: Diese Einstellung am Handy ist für den Urlaubsflug entwickelt worden, auf dem jedes Senden und Empfangen strikt verboten ist. Doch die Einstellung ist auch ideal zum Entschleunigen: Keine Handy-Musik beim Einkaufen, beim Cafe-Besuch oder gemütlichen Rotwein-Abend zu Hause. Plötzlich merkt man: Es gibt noch eine Welt hinter dem Bildschirm.

**

Thüringer Allgemeine, 14. Dezember 2014, Friedhof der Wörter (hier erweiterte Fassung)

Advent, Fasten und Entschleunigung: Vier Wochen ohne Push-Nachrichten (Friedhof der Wörter)

Ein Advents-Sonntag im prall gefüllten Erfurter Dom: Der Prediger erinnert daran, dass die vier Wochen vor Weihnachten früher eine Fastenzeit waren. Er empfiehlt, der Tradition wieder zu folgen – durch zumindest zeitweiligen Verzicht auf Smartphone und Laptop: Die Push-Nachrichten ausstellen, die unentwegt aktuelle Top-Informationen senden, Nachrichten konzentriert verfolgen statt unentwegt auf Sendung zu sein, also mehr Ruhe und Zeit zum Nachdenken.

Ein Advents-Sonntag im prall gefüllten Erfurter Dom: Der Prediger erinnert daran, dass die vier Wochen vor Weihnachten früher eine Fastenzeit waren. Er empfiehlt, der Tradition wieder zu folgen – durch zumindest zeitweiligen Verzicht auf Smartphone und Laptop: Die Push-Nachrichten ausstellen, die unentwegt aktuelle Top-Informationen senden, Nachrichten konzentriert verfolgen statt unentwegt auf Sendung zu sein, also mehr Ruhe und Zeit zum Nachdenken.

Entschleunigung heißt das neue Wort, das der in Leipzig geborene Psychologe Jürgen von Scheidt erfunden hat – erst vor rund vier Jahrzehnten. Das Gegenwort, die Beschleunigung, ist um Jahrhunderte älter und war schon lange vor dem Auto, das die Beschleunigung mag, in unserer Alltagssprache angekommen.

Die Vorläufer wie „schlaunen“ oder „schleunen“ sind längst begraben, und selbst „schleunig“ in der Bedeutung von schnell wartet auf seine Beerdigung. Lessing nutzte es noch in seiner „Theatralischen Bibliothek“: Die Lehrerin fragt ihre Schülerin Actrise:

„Wenn Sie von einem Menschen, den Sie zärtlich liebten, verlassen würden: Würden Sie nicht von einem lebhaften Schmerz durchdrungen sein?“

Aber Actrise antwortet: „Ich würde auf das Schleunigste einen andern Liebhaber zu bekommen suchen.“ So redet heute keiner mehr, erst recht keine junge Verliebte.

Jahrhunderte schätzten die Menschen die Beschleunigung und kamen nicht auf die Idee, das Gegenteil zu denken oder ihm sogar ein Wort zu schenken. Sie ahnten auch nicht, wie sich der Mensch in der Beschleunigung selbst überholen wird – bis zur Veränderung der Körperhaltung: Millionen, vor allem in der Wisch-und-Klick-Generation, laufen mit gesenktem Kopf durch die Welt und schauen unentwegt auf den kleinen Bildschirm ihres Telefons.

Was sie dort lesen, ist übrigens für den Prediger im Erfurter Dom oft Teufelszeug. Er liest bei dem Evangelisten Lukas, der Jesus im Tempel zitiert:

Seht zu, dass ihr nicht irregeführt werdet; denn viele werden unter meinem Namen kommen. Lauft ihnen nicht nach! Wenn ihr aber von Kriegen und Aufständen hört, ängstigt euch nicht.

Geschrieben vor zweitausend Jahren.

**

Thüringer Allgemeine, 7. Dezember 2015, Friedhof der Wörter

Quelle Jürgen vom Scheidt: Wikipedia

Darf man Terroristen „Kämpfer“ nennen? Mehr als ein Streit um Worte

Leser empören sich über ein Wort: „IS-Kämpfer“. Sie schreiben Briefe an Redaktionen und protestieren: Das sind keine Kämpfer, das sind Terroristen.

In der Thüringer Allgemeine empfahl ein Leser aus Sömmerda:

Kämpfer ist ein zu positiver Ausdruck für eine Bande von Verbrechern und Mördern. Vor allem bei Jugendlichen wird dadurch – auch durch PC-Spiele, in denen es immer um Kämpfer geht – ein positiver Eindruck erweckt. Benutzen Sie doch bitte den zutreffenden Ausdruck „IS-Terroristen“

Interims-Chefredakteur Thomas Bärsch gibt in seiner Kolumne „Leser fragen“ dem Leser Recht, verweist aber auch auf eine Mitteilung des Oberlandesgerichts Celle in Niedersachsen; das verhandelt gegen zwei Männer, die für den IS gekämpft haben: „Die beiden Angeklagten sollen sich als Kämpfer bzw. Selbstmordattentäter zur Verfügung gestellt haben.“ Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet: Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung.

Auch die Staatsanwaltschaft kommt an dem Wort „Kämpfer“ nicht vorbei; noch schwieriger wird es, wenn wir das Verb bedenken: Welches nutzen wir statt „kämpfen“? Was schreiben wir statt „IS-Terroristen kämpfen um die Stadt XY?“

Das Substantiv „Kämpfer“ können wir noch ersetzen durch „Mörder“ oder „Terroristen“. Das Verb „kämpfen“ ist nur schwer zu ersetzen.

Der TA-Chefredakteur verweist darauf: Der „Kämpfer“ rutscht in der Wendung „IS-Kämpfer“ von einer positiven in eine negative Bedeutung. Und er schlägt den Lesern vor: „Wir in der Redaktion haben uns dennoch darauf verständigt, IS-Kämpfer möglichst sparsam zu verwenden.“

Er hätte auch noch auf Goethes „West-östlichen Divan“ verweisen können. Huri, der Wächter vor dem Paradies der Muslime, kommt dem Dichter verdächtig vor, der Einlass verlangt:

Zählst du dich zu jenen Helden? Zeige deine Wunden an, die mir Rühmliches vermelden. Und ich führe dich heran.

Und Goethe, der Humanist aus Weimar, spielt mit den Worten und lässt den Dichter antworten:

Lass mich immer nur herein: Denn ich bin ein Mensch gewesen. Und das heißt ein Kämpfer sein.

**

Quelle: Thüringer Allgemeine, 21. November 2015, Leser fragen

Wer war Luther? Ein Urviech? Ein wortgieriger Mann? Mit Luther Wörter erfinden (Friedhof der Wörter)

Natürlich war der Mann ein Naturereignis, ein Sprachfex.

So beginnt die Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff ihren Essay über Martin Luthers Wortgewalt – und scheitert gleich im ersten Satz. „Sprachfex“? Was bedeutet das Wort?

Der „Sprachfex“ schlummert am äußersten Rand unserer Sprache, er taucht nur selten auf. Selbst bei Goethe, der gern mit den Wörtern spielte, entdeckt man nur einmal einen Fexen – im „Faust“. Der Teufel spricht von „Hexenfexen“ und vergleicht sie mit „Gespenstgespinsten“ und „kielkröpfigen Zwergen“.

Schlauer ist man nicht: Ist der Sprachfex also ein Hexenmeister der Sprache? Einigen wir uns darauf: Ein Hexenmeister.

Nur – passt der zu Martin Luther, dessen 498. Reformations-Gedenken am kommenden Sonnabend ansteht? Kaum. Doch wer über Luther und die Sprache schreibt, will ihm folgen und kräftige Wörter erfinden.

Aber Vorsicht! Nicht jeder, auch nicht jeder, der schreiben kann, hat Luthers Format. Sibylle Lewitscharoff erfindet ein Synonym nach dem anderen für Luther:

Erst das Naturereignis, dann der Sprachfex, gefolgt vom großen Reformator, dem entlaufenen Mönch, dem sprachlichen Urviech, dem Judenhasser, dem außerordentlich begabten Mann, dem wortgierigen Mann, dem Unruhestifter, dem Prophet des Weltendes. So viele Wörter für einen Mann – wer will sie alle verstehen?

Und was hat Luther mit unserer Sprache getan?

Er hat mit seinen kräftigen Händen darin herumgerührt, sie mit einer nicht scheuen Zunge unter die Leute gebracht, ein enormes Sprachgewitter erzeugt, ein dunkeldrohendes Saftdeutsch mit hellen Aufflügen geschrieben und die Wörter am Zügel der Knappheit laufen lassen.

Genug der Bilder! Genug der Sprachgewalt! Es ist noch viel Platz auf dem Friedhof der Wörter.

**

Thüringer Allgemeine, Friedhof der Wörter, 26. Oktober 2015

Sibylle Lewitscharoffs Essay „Von der Wortgewalt“ eröffnet den Sammelband „Denn wir haben Deutsch. Luthers Sprache aus dem Geist der Übersetzung“ (Matthes & Seitz-Verlag, 336 Seiten, 24.90 Euro)-

Formidabel! Wie wir in unserer Sprache Wörter verwandeln (Friedhof der Wörter)

Wer über die Einwanderung von amerikanischen Wörtern stöhnt, sucht gerne Trost bei unseren Klassikern. Goethe kam zwar nur bis Italien, aber er schwärmte von der neuen Welt:

Amerika, du hast es besser

Als unser Kontinent, das alte,

Hast keine verfallene Schlösser

Und keine Basalte.Dich stört nicht im Innern,

Zu lebendiger Zeit,

Unnützes Erinnern

Und vergeblicher Streit.Benutzt die Gegenwart mit Glück!

Und wenn nun eure Kinder dichten,

Bewahre sie ein gut Geschick

Vor Ritter-, Räuber- und Gespenstergeschichten.

Doch war die Sprache in Goethes Zeit nicht geprägt von Anglizismen, sondern von französischen Wörtern. Goethe kommt selten ohne ein französisches Wort daher. Am 14. November 1776 lästert er über das „Flick- und Lappenwerk“ eines Autors, möchte diesem einen Streich spielen und schreibt an Schiller:

Wenn der Spaß Ihren Beifall hat, so führe ich ihn aus; er ist, wie mich dünkt, sans replique.

Wie leicht hätte Goethe einen deutschen Begriff finden können: Ohne Widerrede! In Goethes Brief taucht auch das französische Wort „formidabel“ auf, mit dem sich ein Leser in Erfurt beschäftigt. Er las in seiner Zeitung vom Lutherjahr 2017 als „formidablem Jubiläum“ und fragt:

Hat der Autor den aus „dem Lateinischen entlehnten Begriff, der ,schrecklich‘ bedeutet, vielleicht im falschen Sinnzusammenhang oder als Beispiel ,klassischer Wortwahl‘ verwendet“?

Wörter verwandeln sich gerne, wenn sie nur weit genug von der Quelle entfernt sind. Dem Lateinischen, der Priester- und Fürstensprache des Mittelalters, verdanken wir viele Wörter, einige kamen aber erst über die französische in die deutsche Sprache.

„Formidare“ nutzte Caesar, der Feldherr, wenn er von besonders großem Schrecken berichtete. Die lateinische Bedeutung hielten die Franzosen und nutzen „formidable“ für alles, was grausig und schrecklich ist. Wir übernehmen in die deutsche Sprache fremde Wörter in ihrem ursprünglichen Sinn – um sie dann gerne zu verwandeln.Erst im späten 17. Jahrhundert wanderte „formidabel“ in unsere Sprache ein. In der „Herrschaft der Männer“, einem Buch von 1705, lesen wir:

In den Moluccischen Inseln haben sich die Weiber so formidabel gemacht, dass sie das recht absolut im Hause zu befehlen haben.

Moluccische Inseln sind offenbar die Falkland-Inseln vor Argentinien.

In Carl Lucaes „Europäischen Helicon“ von 1711 ist von einem Lehrer zu lesen:

Ehemals docierte ein solcher Schmeisser in einer Schule von mönströser Gestalt und war den Knaben höchst formidabel.

„Formidabel“ gebrauchte der preußische Generalfeldmarschall Blücher 1813 noch im alten lateinischen Sinne: „Die Armee war sehr formidabel“, als Goethe schon den Sinn in „beeindruckend“ verwandelt hatte. Der Autor eines Buchs will sich „seinem eigenem Helden formidabel machen“, schreibt er Schiller im Weimarer Herbst 1776.

Preußens berühmtester Gärtner war der Weltreisende Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau; er schrieb 1834 in seiner „Landschaftsgärtnerei“:

Man baut in formidablem Bogen über das bescheidene Wässerchen eine Riesenbrücke.

Da hatte sich formidabel als „beeindruckend“ durchgesetzt. Im Goetheschen Sinn nutzen wir „formidabel“ noch heute; wer es im alten lateinischen Sinne verwendete, würde missverstanden.. Der Schrecken ist längst verschwunden.

**

Thüringer Allgemeine, Friedhof der Wörter, 28. September 2015 (hier in erweiterter Fassung)

Sternstunden der deutschen Sprache: Schreib und sprich, dass dich die Menschen verstehen!

„Faruuazzit“ heißt verflucht, „tuncli“ die Dunkelheit, „samftmoat“ sanftmütig und „friuntscaffi“ die Freundschaft. So steht es im ersten Wörterbuch der deutschen Sprache mit dem Titel „Abrogans“. Das lateinische Wort für „demütig“ ist das erste Wort im Buch und gab ihm den Titel.

Wir verstehen kaum die ersten deutschen Wörter, die wir althochdeutsch nennen, aber sie haben einen Wert bis in unsere Zeit hinein: Sie übersetzen eine Sprache, die nur wenige verstehen, in eine Sprache, die alle verstehen. Das Lateinische war im achten Jahrhundert, als Mönche aus Freising das Wörterbuch schrieben, die Sprache der Mächtigen und der Priester.

Was Mönchen vor vielen Jahrhunderten gelang, ist auch heute – erst recht in unserer Demokratie – eine Aufgabe von Wert: Schreib so und sprich so, dass dich die Menschen verstehen! Nicht die Kirche ist noch der Verursacher der Unverständlichkeit, sondern alle, die ihren Jargon sprechen, um ihre Absichten zu verschleiern oder sich abzugrenzen oder einfach – wie die Liebhaber der Anglizismen – modern zu wirken.

„Abrogans“ zählt zu den Sternstunden deutscher Sprache, ist eine von 107, die in dem Buch „Edelsteine“ beschrieben werden: Von den Merseburger Zaubersprüchen über Luthers Übersetzung der Bibel und Bachs „Matthäus-Passion“ zu Kants „Was ist Aufklärung?“ und Goethes „Faust“.

Wie oft ist die Gegenwart zu nah, um schon ein klares Urteil zu fassen. Dennoch ist die Auswahl der „Sternstunden“ zeitgenössischer Texte sinnvoll: Das Grundgesetz beispielsweise oder Erwin Strittmatters „Notstandsliebe aus der Zeit der Bomben“, die Micky-Maus-Übersetzungen von Erika Fuchs („dem Ingenör ist nichts zu schwör“), aber auch die Herbert Zimmermanns Reportage vom WM-Endspiel in Bern 1954 – auch oder gerade weil der Kommentator in den letzten Minuten komplett die Fassung verlor: „Logik, Grammatik und Aussprache gingen ganz eigene Wege, die aber genau den irrationalen Windungen folgten, in denen sich die Gefühle der Zuhörer bewegten.“ Ergänzt sei: Man muss es hören, nicht lesen.

Andere „Sternstunden“ sind historische, aber keine sprachlichen – wie der Beipack-Zettel zur ersten Antibaby-Pille in Deutschland: Zwar „eine Revolution der Sozialgeschichte“, aber wegen der ungelenk formulierten Lüge auf dem Zettel keine Sternstunde der Sprache ebenso wenig wie der „2+4-Vertrag“; die Präambel besteht aus einem Satz mit über 400 Wörtern, „der das Verständnis mehr erschwert als fördert“.

So wird, ähnlich wie mit Gaucks Rede auf der Westerplatte 2014, der Sprachliebhaber zum Historiker: „Wie wichtig diese Worte sind“, begründet Walter Krämer die Wahl der Gauck-Rede. Aber da schreiben sie schon ein anderes Buch, das mit der Sprache nur am Rande zu tun hat.

Max Behland, Walter Krämer, Reiner Pogarell (Hg): Edelsteine – 107 Sternstunden deutscher Sprache. IFB-Verlag, 672 Seiten, 25 Euro

**

Thüringer Allgemeine, Friedhof der Wörter, 10. August 2015, erweiterte Fassung

Rubriken

- Aktuelles

- Ausbildung

- B. Die Journalisten

- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen

- C 5 Internet-Revolution

- C Der Online-Journalismus

- D. Schreiben und Redigieren

- F. Wie Journalisten informiert werden

- Friedhof der Wörter

- G. Wie Journalisten informieren

- H. Unterhaltende Information

- I. Die Meinung

- Journalistische Fachausdrücke

- K. Wie man Leser gewinnt

- L. Die Redaktion

- Lexikon unbrauchbarer Wörter

- Lokaljournalismus

- M. Presserecht und Ethik

- O. Zukunft der Zeitung

- Online-Journalismus

- P. Ausbildung und Berufsbilder

- PR & Pressestellen

- Presserecht & Ethik

- R. Welche Zukunft hat der Journalismus

- Recherche

- Service & Links

- Vorbildlich (Best Practice)

Schlagworte

Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche

Letzte Kommentare

- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...

- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...

- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...

- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...

- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...

Meistgelesen (Monat)

Sorry. No data so far.

Meistgelesen (Gesamt)

- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre

- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ

- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)

- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)

- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von