„Das Interview ist weitgehend zur Sparmaßnahme verkommen“

Bundestagspräsident Norbert Lammert (bis zum September 2017): „Interviews dienen heute vorrangig der Produktion von Agenturmeldungen.“

„Es war einmal: Das Interview“, so überschreibt Rene Zeyer, Unternehmensberater und Journalist in Zürich, seinen Essay im aktuellen „Schweizer Journalist“ (8-9/2017):

Die Verwandlung des gesprochenen Wortes in das geschriebene oder gesendete Wort. Früher war es die hohe Kunst des Journalismus. Heute ist das Interview weitgehend zur Sparmaßnahme verkommen.

Zeyer zitiert Markus Spillmann, Chefredakteur der „Neuen Zürcher Zeitung“, der schon 2012 die eingebetteten Interviews beklagte:

Interviews werden heute sehr oft einem Medium von den Interviewten bzw. ihren Pressestellen angedient. Des Öfteren wird im Vorfeld festgelegt, über was gesprochen werden darf.

Den Schaden hat, so Zeyer, das Publikum, das statt Analyse, Einordnung und Orientierungshilfe Geplauder mit dem Geruch nach Authentizität und Kompetenz erhält. Dabei ist das Interview die ursprünglichste und authentischste Form des Journalismus. Zeyer erinnert an Sternstunden des Interviews:

- Das Interview der „New York Times“ mit Fidel Castro am 24. Februar 1957; dabei kam es weniger auf den Inhalt an, sondern dass es stattgefunden hat;

- das Interview 2002 von Bloomberg-TV mit Deutsche-Bank-Chef Rolf Breuer und einem Zitat, das mit einer Milliarde Euro der teuerste Satz aller Zeiten ist;

- das Interview von Oriana Fallaci mit Henry Kissinger und dem Satz, dass der Vietnam-Krieg nutzlos gewesen sei.

Am Fallaci-Interview macht Zeyer deutlich, was ein guter Interviewer zu leisten hat: Er fragt nicht ab, er ist bestens vorbereitet und bringt, auch mit emotionaler Wucht, den Interviewten dazu, das zu sagen, was er eigentlich nicht sagen wollte.

Dem Schweizer Journalist folgt auch der scheidende Bundestagspräsident Norbert Lammert, der in einem Gespräch mit der FAS beklagte:

Interviews dienen heute vorrangig der Produktion von Agenturmeldungen, und es gibt fast keine Chance mehr, was zu einem Thema zu sagen, ohne dass daraus wird ‚Lammert fordert‘, ‚Lammert kritisiert‘, ‚Lammert wirft vor‘, ‚Lammert weist zurück‘.

Nun klagen schon Politiker jenseits der AfD, dass Journalisten ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen. Interviews hoppeln dahin, kritisiert Bundestags-Präsident Norbert Lammert (CDU), sie sind nicht mehr interessant, sondern nur der Anlass, eine Meldung für die Agenturen zu produzieren. In meiner Kress-Kolumne JOURNALISMUS lobe ich das Interview als das schillernde Format des Journalismus, informativ und attraktiv zugleich; aber beklage auch, dass dem Interview der Absturz in die Belanglosigkeit oder gar die Unterwerfung droht, wenn Journalisten in Politiker-PR eingebettet und von Marketing-Abteilungen eingelullt werden.

Journalisten wehren sich erstens gegen den Vorwurf der Lügenpresse, zweitens gegen den Verdacht willfährig zu sein gegenüber den Mächtigen und drittens gegen den Vorwurf allerorten immer das Gleiche zu schreiben. Doch nähren sie diese Vorwürfe, etwa bei der großen Bundespressekonferenz der Kanzlerin. Der Korrespondent der „Welt“ kritisiert das „Themenhopping“:

Merkel muss keine Nachfragen fürchten, es wird nicht ’nachgebohrt‘ und schon gar nicht ‚gegrillt‘, wie es in angelsächsischen Ländern in solchen Situationen üblich ist.

In Anspielung auf die „Meute“, so nannte Herlinde Koelbl die Korrespondenten, seien sie in der Fragestunde mit der Kanzlerin keine Raubtiere. „Im Gegenteil: Bisweilen spielt Merkel sogar mit ihnen.“ Das ernste Gesellschafts-Spiel mit Fragen und Antworten ist langweilig geworden.

Eingebettete Journalisten – „embedded journalists“ – kennen wir aus dem Golf-Krieg, als US-Truppen Journalisten zu ausgewählten Orte an die Front mitnahmen: Sie sollten das sehen und hören, was die Armee zeigen wollte – also Kriegs-PR.

Die Wort-Schöpfung „eingebettete Interviews“ schmiegt sich an den Begriff an: Journalisten sollen fragen, was Politiker oder andere Funktionäre antworten wollen. Die herausragende Nachricht, die im Zentrum des Interviews stehen wird, legen die Politiker vorab fest. Der Rest ist schmückendes Beiwerk.

Früher verfasste die Presseabteilung einen PR-Text und faxte oder mailte ihn an alle großen Redaktionen. Heute ruft sie eine der Großstadt-Redaktionen an, ob Interesse bestehe – andernfalls könne man auch eine andere Redaktion einladen. Der Vorteil für Minister, Oppositionsführer und andere aus der Welt der Macht liegt auf der Hand: Die Meldung einer seriösen Zeitung steigert Aufmerksamkeit, Glaubwürdigkeit und Wertigkeit.

Das eingebettete Interview verstößt allerdings gegen die Regeln für ein professionelles Interview, wie sie das „Handbuch des Journalismus“ nennt:

- Auf alle Interviews sollte der Journalist sich gründlich vorbereitet haben. Wer sich einbettet, überlässt die Vorbereitung dem Interviewten und seiner PR-Abteilung.

- Der Journalist muss eine Zielvorstellung mitbringen und durchzusetzen versuchen. Wer sich einbettet, übernimmt die Zielvorstellung des Interviewten und setzt sie für ihn durch.

- Die Fragen müssen jenen Widerspruch enthalten, den vermutlich mindestens ein Teil der Leser gern geäußert hätte. Wer sich einbetten lässt, kann diesen Widerspruch in die Langfassung des Interviews unterbringen, mit zwei Einschränkungen: Der durchschnittliche Leser kennt die Nachricht aus den TV- und Hörfunk-Nachrichten und liest kaum mehr das lange Interview; zum anderen will er’s sich nicht mit dem Minister verderben und unangenehme Fragen stellen, da er sonst riskiert, aus dem Kreis der Exklusiven ausgeschlossen zu werden.

Norbert Lammert kritisiert im Deutschlandfunk-Gespräch mit Stefan Fries die Praxis des eingebetteten Interviews – und erwähnt aus wohl vertraulichen Gesprächen: Auch die Journalisten sind unzufrieden. Ein Redakteur, der gerne in Berlin arbeitet, dürfte kaum seinen Verlag für diese Praxis kritisieren; der Präsident tut es für ihn: Korrespondenten erfüllen die Erwartung des eigenen Verlages und der eigenen Zeitung. Chefredakteure, Verleger und Geschäftsführer schätzen exklusive Interviews, sie sind stolz, wenn ihr Verlag in der „Tagesschau“ zitiert wird.

Erfunden hat das Zitate-Rennen wohl die „Neue Osnabrücker Zeitung“ (NOZ), die schon vor gut einem Jahrzehnt das Wochenende, also die nachrichtenarmen Tage, für Gespräche mit Mächtigen nutzte, vornehmlich aus der zweiten und dritten Reihe. Es waren in der Regel keine eingebetteten Interviews, sondern oft nur ein paar Zeilen, ein Zweispalter in der Zeitung – also nicht viel mehr als das, was die Agenturen sendeten.

Wirken sich die Zitate in anderen Medien, vornehmlich Fernsehen und Radio, positiv auf die Auflage aus? Die „NOZ“ beendete das Rennen nach einem Wechsel in der Chefredaktion, konzentrierte sich wieder mehr auf das Lokale, also das Kerngeschäft, und wird heute nicht mehr so oft zitiert. Als sie in den vergangenen Tagen zitiert wurde, ging es um eine Nachricht aus der eigenen Region: Die Verteidigungsministerin reagierte auf Untersuchungen zum Kollaps vom Soldaten in einer Kaserne in Munster.

Wer die Meldung bei Google-News las, fand den Kölner-Stadtanzeiger vorn, der die „NOZ“ erwähnte. Exklusive Meldungen sind im Online-Zeitalter weniger wert als noch vor zehn oder zwanzig Jahren. In einem kress-de.Gespräch sagte Funkes Sport-Chefredakteur Pit Gottschalk über exklusive Meldungen im Sport:

Keine Ahnung, ob die Leser diese Arbeit heute noch würdigen. Sie lesen die News bei uns oder bei unseren Kollegen von ‚Bild‘ oder ‚Kicker‘ und wissen wohl schon nach ein paar Minuten nicht mehr, wo die Information zuerst gestanden hat.

Gottschalk empfiehlt, statt des Rennens um die schnelle Nachricht auf klassische Recherchen zu setzen.

Für Regionalzeitungen scheint das Zitate-Rennen außer Ruhm und Ehre wenig zu bringen. Media Tenor veröffentlicht regelmäßig die Hitparade der Nennungen: Selbst im ersten Halbjahr mit einigen Landtagswahlen kam keine Regionalzeitung unter die besten Zehn. Überregionale Zeitungen und Magazine dominieren: „Spiegel“, „Bild“, „Süddeutsche“ und „FAZ“, „Handelsblatt“ und „Welt“; noch in der „Bundesliga“ der meistzitierten Medien, also auf den ersten 16 Plätzen, platziert sich mit dem „Tagesspiegel“ eine Hauptstadt-Zeitung und die „Rheinische Post“ die einzige aus der Provinz.

(Hier präsentiert Bülend Ürük die 20 meistzitierten Medien des ersten Halbjahres.)

Mit der „New York Times“ und der „Washington Post“ platzieren sich sogar US-Zeitungen unter den ersten sechs der meistzitierten. Das ist der Trump-Effekt, den auch die meisten Regionalzeitungen nutzen. Trump statt Lokales? Das irritiert auch Roland Schatz, den Chef von Media Tenor:

Viele deutsche Medien haben es bislang versäumt, sich in einem Wahljahr wie 2017 gezielt als Meinungsführer für bestimmte innenpolitische Sachthemen zu positionieren. Hier können sich vor allem Regionalzeitungen hervortun. Vor dem Hintergrund der Dominanz außenpolitischer Themen entsteht allerdings der Eindruck, die Medien lassen sich von der Politik treiben.

Also wieder der Einwand, Journalisten lassen sich von der Politik treiben, und der Vorschlag, wie bei Pit Gottschalk: Mehr Recherche als PR! Klopft den Mächtigen auf die Finger! Rennt ihnen nicht nach!

Es gibt auch Journalisten, die ihre Profession immer noch in der Kontrolle der Mächtigen sehen. Johannes M. Fischer, Chefredakteur der „Thüringer Allgemeine„, druckte ein Interview nicht, als der thüringische Innenminister die wichtigen Aussagen streichen wollte und sogar die Fragen der Redaktion veränderte. Wenig später musste der Minister aus der Ramelow-Regierung sein Amt verlassen.

Der „TA“-Chefredakteur schrieb den Lesern, er werde das verfälschte Interview nicht drucken und nannte es einen „Verlautbarungs-Wortschwall“. Er legte sich auch mit dem Presserat an und veröffentlichte Teile des Interviews, die der Redaktion wichtig erschienen – ohne Autorisierung, was der Pressekodex ausdrücklich untersagt. Aber es diente der Kontrolle der Macht. Und ein entlassener Minister dürfte sich kaum beschweren.

Das Fischer-Interview erinnert an ein Interview von „Facts„, dem 2007 eingestellten Schweizer Nachrichtenmagazin: Der Politiker Anton Cottier veränderte beim Autorisieren 64 von 75 Antworten, strich 6 und formulierte 2 neu. Der Schweizer Presserat sah keine Verletzung der journalistischen Ethik, als Facts so reagierte: Auszugsweise veröffentlichte die Redaktion die Original- und die Redigier-Fassung.

Bundestagspräsident Lammert will die Krise des Vertrauens überwinden, „wenn jeder in seiner Profession vielleicht noch gründlicher als bislang begründet, warum er Dinge tut und andere Dinge lässt“. Ob der Leser versteht, wenn die Redaktion eingebettete Interviews druckt?

Die Einheit nach 26 Jahren: Die meisten Zeitungen im Osten ohne Vergangenheit

Die meisten der fünfzehn ehemaligen DDR-Bezirkszeitungen haben sich nicht oder nicht öffentlich mit ihrer Vergangenheit beschäftigt, stellt die Germanistin Christiane Baumann fest. Sie war im Revolutionsjahr 26 Jahre jung, recherchierte über das Schweriner Theater in der DDR, über den SPD-Politiker Ibrahim Böhme, der als IM enttarnt wurde, und über die Geschichte der Zeitung Freie Erde in Neubrandenburg, die heute Nordkurier heißt. Baumann über sich selbst:

Meine persönlichen Erfahrungen unterscheiden sich vermutlich nicht von denen anderer, die in den achtziger Jahren mit einem gewissen kritischen Blick lebten. Ich gehörte zu keiner Partei, auch nicht zu Oppositionsgruppen, kam zum Ende der DDR in die Nähe des Neuen Forums und dann als Quereinsteigerin in den Journalismus. Das Thema Ideologiekritik als solches hat mich aber seit dem Studium schon beschäftigt.

Ihre Recherchen zur Freien Erde – und vor allem die Veröffentlichung – sind ein Tabu-Bruch, provoziert von Lutz Schumacher, dem Geschäftsführer und Chefredakteur des Nordkurier. Schon zuvor haben einige Zeitungen ihre DDR-Geschichte recherchieren lassen – aber die Ergebnisse im Giftschrank eingeschlossen: Zu groß war die Furcht über IM-Enttarnungen und die Reaktionen der Leser – und der Redakteure.

Christiane Baumann berichtete in einem Interview mit der Thüringer Allgemeine, die im vergangenen Jahr ebenfalls ihre DDR-Geschichte recherchieren ließ:

Die Berliner Zeitung hat zur Stasibelastung ihrer Mitarbeiter eine Studie erstellt, deren Ergebnisse aber nur teilweise veröffentlicht. Die Ostsee-Zeitung in Rostock riss in einer Serie zum 50. Jubiläum DDR-Themen zwar an, sparte aber Heikles wie die Stasi-Anbindung ihrer Redakteure aus.

Der Neubrandenburger Chefredakteur veröffentlichte die Ergebnisse der Recherche in einer Serie im Nordkurier, die abschließend in einer Broschüre zusammengefasst wurde; ähnlich verfuhr die Thüringer Allgemeine.

Die Lausitzer Rundschau in Cottbus haben die Professoren Michael Heghmanns und Wolff Heintschel von Heinegg im Auftrag des Verlags untersucht; ihre Recherche veröffentlichten sie nur in einem Band der Schriftenreihe des Berliner Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR; sie nennen sämtliche Namen der IM. Das Buch ist vergriffen, aber kann als Datei komplett heruntergeladen werden:

Der Staatssicherheitsdienst in der Lausitzer Rundschau. Absicherung der Berichterstattung der SED-Bezirkszeitung Lausitzer Rundschau durch das Ministerium für Staatssicherheit der DDR.

Die Autoren kommen zu dem Schluss:

Der Einfluss des Ministeriums für Staatssicherheit auf die Berichterstattung der Lausitzer Rundschau war äußerst gering. Soweit von einer inhaltlichen Kontrolle die Rede sein kann, ging diese nicht über die allseits bekannten Formen der direkten oder indirekten Einflussnahme hinaus. Dies bedeutet, dass zum einen die Vorgaben der SED selbstverständlich Beachtung fanden und zum anderen die Mitarbeiter der Redaktionen hinreichend ’sensibilisiert‘ waren, so dass sie bereits im Wege der Selbstkontrolle alles vermieden, was zu einem Widerspruch zu den genannten Vorgaben hätte führen können.

Diese Einschätzung teilt auch Christiane Baumann nach ihren Recherchen in Neubrandenburg und Erfurt:

Es wäre völlig irrwitzig, wenn man davon ausginge, dass die Stasi das Sagen in der Zeitung hatte. Zeitungen wurden straff kontrolliert durch die Partei selbst, da war sowieso wenig Spielraum. Die Stasi schaffte darüber hinaus eine Art Parallelkontrolle. Es gab die Kontrolle nach Innen, aber es gab auch den Redakteur, der bei Künstlern, Sportlern oder in Betrieben Informationen einholte und weitergab.

Die komplette Kress-Kolumne JOURNALISMUS! zum Thema: Intellektuelle Spießer, Bevormundung und Bespitzelung

**

Info: Literatur zum Thema

(bis auf die Bücher von Baumann und Maron nur antiquarisch erhältlich):

- „Die Zeitung ‚Freie Erde‘. Kader, Themen, Hintergründe – Beschreibung eines SED-Bezirksorgans“, wird herausgegeben von der Landesbeauftragen für Mecklenburg-Vorpommern für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (Schwerin 2013, 179 Seiten, zu beziehen über die Landesbeauftragte für 6 Euro)

- Über „Das Volk“ und seine Stasi-Instrumentierung wird demnächst auch ein Buch von Christiane Baumann herausgegeben, Klarnamen von IM inklusive.

- „Willfährige Propagandisten. MfS und SED-Bezirksparteizeitungen“ von Ulrich Kluge, Steffen Birkefeld und Silvia Müller thematisiert die Berliner Zeitung, Sächsische Zeitung und den Neuen Tag

- Monika Marons Roman „Flugasche“ spielt in Bitterfeld, dem großen Chemie-Standort der DDR, er gründet in Marons Erfahrungen als Redakteurin für die Ost-Berliner Wochenpost im Chemierevier der DDR: Die Redakteurin soll ein Porträt eines „Helden der Arbeit“ schreiben, will die Wahrheit schreiben, aber scheitert damit in der Redaktion und der Partei. Das Buch erschien 1981 nur im Westen.

- Brigitte Klumps „Das rote Kloster. Als Zögling in der Kaderschmiede des Stasi“. Die Ex-Studentin in der Journalistenschule der DDR schrieb 1978 den Bericht, der nur im Westen erschien.

- Gunter Holzweißig: Zensur ohne Zensor. DIE SED-Informationsdiktatur (1997). Überblick mit vielen Beispielen

- Stefan Panne: Die Weiterleiter. Funktion und Selbstverständnis ostdeutscher Journalisten (1992). Befragung von 22 ostdeutschen Journalisten und Auswertung von 110 DDR-Romanen, in denen Journalisten eine Rolle spielen

- Ilona Wuschig: Anspruch ohne Wirklichkeit. 15 Jahre Medien in Ostdeutschland (2005). Die Dissertation geht der – immer noch aktuellen – Frage nach, „warum ostdeutsche Journalisten seltener als ihre westdeutschen Kollegen das Gefühl haben, dass dieser ‚Staat auch ihr Staat‘ sei“ und „warum große Teile der ostdeutschen Bevölkerung kein Vertrauen in die Politik entwickelt haben und was dies für Medien bedeutet“.

Ein Chefredakteur macht kolumnenmäßig in Satire: „Herr Bärsch erklärt…“

Thomas Bärsch erklärt die Zeitung und fragt heute auf der Titelseite der Thüringer Allgemeine:

Wussten Sie eigentlich schon, dass Journalisten für die verschiedenen Bereiche der Zeitung und ihrer einzelnen Seiten ganz spezielle Fachbegriffe verwenden? – Nein?

Dann wissen Sie sicherlich auch nicht, dass der Bereich, über den in diesem Moment Ihre Blicke streifen, „der Keller“ genannt wird. Logisch, werden die Blitzkombinierer unter Ihnen jetzt sagen, der Text steht ja ganz unten – also: im Keller.

Wussten Sie, wer Thomas Bärsch ist? Dann haben Sie eine Bildungslücke. Thomas Bärsch ist Diplom-Staatswissenschaftler, war Korrespondent in Moskau und Dozent auf Mallorca, ist Satiriker, der unentwegt fragt, etwa: „Tiere dürfen laut Gesetz nicht gequält werden. Doch wer schützt unsere Waschmaschine?“

In Dresden ist er als Kabarettist bekannt, spielt vor Hunderten von Leute und zusammen mit dem Chef der Herkuleskeule im „Satirischen Quintett“ (das nächste Mal am 13. Dezember – noch gibt es Karten).

Und Thomas Bärsch ist stellvertretender Chefredakteur der Thüringer Allgemeine, der endlich die großen Fragen dieser Welt beantworten wird – ab morgen. Heute ging er schon mal in den Zeitungs-Keller:

Wen Sie auch fragen – seien es nun wir Journalisten oder die uns ständig beobachtenden Kommunikationswissenschaftler und Medienexperten -, niemand wird Ihnen erklären können, warum eine Zeitungsseite einen Keller hat und warum ausgerechnet nur den.

Diejenigen unter Ihnen, die sich glücklich schätzen dürfen, Kinder im legendären Frage-Alter zwischen drei und sechs Jahren zu haben, geraten zuweilen selbst in Dialoge wie diesen:

– „Warum hat die Zeitung kein Dach?“

– „Weil sie kein Haus ist.“

– „Warum ist sie kein Haus?“

– „Weil sie keine Mauern hat.“

– „Warum hat sie keine Mauern?“

– „Weil sie keine Maurer hat.“

– „Warum hat sie dann einen Keller?“

– „Du sollst jetzt essen!“

An jedem Samstag schreibt Thomas Bärsch demnächst auf der Titelseite „Herr Bärsch erklärt …“ – wahrscheinlich als einziger deutscher Chefredakteur mit eigener Satire im Keller. So sind die Sachsen.

**

Mehr zu Bärsch in diesem Blog: Ein Satiriker, der Statistiken liebt

Amok, Terror, Gewalt: Journalisten können mit dem Dartcenter traumatische Situationen trainieren

Nach dem Amoklauf in München gab es keine Kritik an der Polizei, aber wieder massive Kritik an Journalisten, die offenbar unvorbereitet agierten. Wer auf die Internet-Seite des Dartcenters schaut, entdeckt, wie sich Journalisten gezielt auf Krisenfälle vorbereiten und den Ernstfall trainieren können:

- Wie verhalten sich Journalisten, wenn sie traumatischen Situationen ausgesetzt sind, sei es in der Redaktion, an einem Tatort oder im Krieg, wenn sie direkt mit Gewalt konfrontiert sind? Unterschätzt wird der „Tatort“ Redaktion: Journalisten sehen viele Bilder, die sie nie den Lesern und Zuschauern zumuten, Mord, Hinrichtungen, Leichen, Folter. Wie verarbeiten sie dies? Wie bleiben sie in der Sendung oder beim Schreiben am Computer trotzdem ruhig und besonnen? Wie gehen sie danach mit sich selber um? Der gern beklagte Zynismus von Journalisten hat hier auch seinen Grund.

- Wie gehen Journalisten mit offenbar traumatisierten Zeugen um? Wann dürfen sie mit ihnen sprechen? Und wie?

Das können Journalisten trainieren. Schon vor zehn Jahren organisierte Fee Rojas, Psychotherapeutin in Hannover, die erste ARD-ZDF-Konferenz über „Trauma und Journalismus“. Dartcenter-Mitarbeiter trainieren aber nicht nur Journalisten von ARD und ZDF zu „Umgang mit extremen Belastungssituationen“, sondern beispielsweise auch Lokaljournalisten. Denn Amok und Terror geschieht auch in der Provinz: In Erfurt mit 17 Toten; in Winnenden vor sieben Jahren mit 16 Toten.

In Erfurt vor vierzehn Jahren hatten soziale Netzwerke weder eine Verbreitung noch eine Bedeutung. Damals gingen die Bürger mit den Medien trotzdem hart ins Gericht: Journalisten hatten eine regelrechte Jagd veranstaltet nach Gesichtern, Bildern und intimen Szenen; sie haben die Trauernden nicht in Ruhe trauern lassen.

Die Redaktion der Thüringer Allgemeine hatte daraus Konsequenzen gezogen und zum 10-Jahr-Wiederkehr des Amoklaufs in einer 15-teiligen Serie und einem Buch die Probleme der Journalisten beschrieben, die nicht Sensationen suchen, sondern eine Balance zwischen Distanz und Nähe:

- Sie brauchen Distanz, gar kühlen Abstand, um sich nicht von den Emotionen übermannen zu lassen und wenigstens die Tür des Verstehens ein wenig öffnen zu können und Verantwortungen zu klären.

- Sie brauchen Nähe, um in allem Schmerz mit den Menschen sprechen zu können, sie in ihrem Schmerz zu begreifen, das Unerklärliche vielleicht doch erklären zu können.

Es gab viele dankbare und emotionale Reaktionen auf die Serie und das Buch. Ein Dutzend Redakteure hat zuvor einen ganztägigen Workshop mit Trauma-Experten des Dartcenters besucht.

Frank Nipkau, Chefredakteur des Zeitungsverlags Waiblingen mit der Winnender Zeitung, gehört mittlerweile zum Referenten-Stab des Dartcenters. Für die Berichterstattung über den Amoklauf in Winnenden erhielt seine Redaktion den Deutschen Lokaljournalistenpreis mit der Jury-Begründung:

Die Redaktion muss nicht alles schreiben, was sie weiß, nicht alles zeigen, was sie hat… Sie liefert die Informationen, die die Menschen in solchen Situationen brauchen, sie nimmt Anteil und stellt die Frage nach dem Warum.

Das Dartcenter, gegründet in den USA, trainiert Journalisten und gibt Materialien heraus mit ausführlichen Anleitungen etwa zum Umgang mit Rettungskräften, mit Kindern, für Interviews mit traumatisierten Menschen und zur Nutzung von sozialen Medien.

Bleibt die Frage: Wie ausführlich sollen Journalisten berichten?

Der Jugendforscher Klaus Hurrelmann schrieb das Vorwort zu dem Buch „Amok im Kopf“ des Amerikaners Peter Langman, der den Amoklauf von Winnenden detailliert analysiert hatte; das Buch fand die Polizei im Zimmer des Münchner Amokläufers. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung spricht Hurrelmann von der Verantwortung der Medien und der Verwirrung des Wissenschaftlers:

Zum ersten Mal wurde eine wissenschaftliche Amok-Analyse beim Täter gefunden. Der hat das wohl als Anleitung gelesen. Was heißt das für uns? Dürfen wir unsere Analysen fortan nur noch in geschlossenen wissenschaftlichen Zirkeln kreisen lassen, weil sie eventuell als Vorbild dienen könnten? Da bin auch ich ratlos.

Es ist dieselbe Ratlosigkeit, wie sie auch Journalisten befällt.

Vor acht Jahren forderte der Entwicklungspsychologe Herbert Scheithauer schon nach dem Amoklauf eines Berufsschülers in Finnland: „Wenn Bilder und Videos der Bluttat immer wieder auf Nachrichten-Webseiten gezeigt werden, trägt das zur Verbreitung der Täter-Botschaft bei. Damit wird möglichen künftigen Tätern vermittelt, dass es eine gute Plattform zur Selbstdarstellung gibt. Das sollten wir unterbinden.“

Der Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer, Autor des Buchs „Der Mensch als Bombe“, verweist in einem aktuellen Essay der Süddeutschen Zeitung auf die Zurückhaltung der Medien, selbst der Bildzeitung, über Selbstmorde von Schülern zu berichten, und stellt fest: „Es gibt keinen Grund, davon auszugehen, dass die Nachahmungsbereitschaft bei Amoktätern geringer ist als bei den jugendlichen Selbstmördern.“ Aber resigniert ahnt er: „Mit dieser Form der Ruhmsucht zu rechnen und sich auf Gegenmaßnahmen zu einigen, davon sind die Medien gegenwärtig noch weit entfernt.“

Von den Sozialen Netzwerken ganz zu schweigen: Wie sollen die sich einigen?

Mehr auf meiner Kolumne bei kress.de

Mehr zu Amok und Dartcenter in diesem Blog

**

Buch-Tipp

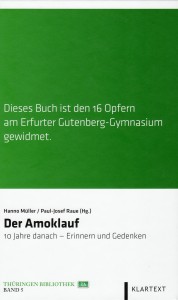

Paul-Josef Raue gab zusammen mit Hanno Müller vor vier Jahren das Buch „Der Amoklauf“ heraus, erschienen im Klartext-Verlag. Dieses Buch schildert den Amoklauf am 26. April 2002 im Erfurter Gutenberg-Gymnasium. Menschen kommen zu Wort, die diesen Tag als Angehörige, Augenzeugen oder Helfer unmittelbar erleben mussten, denn niemand kann besser beschreiben, was damals passierte – und wie massiv es Leben und Alltag veränderte. Statt eines Bildes zeigt das Cover des Buchs die schlichte Schrift: „Dieses Buch ist den 16 Opfern am Erfurter Gutenberg-Gymnasium gewidmet“.

Paul-Josef Raue gab zusammen mit Hanno Müller vor vier Jahren das Buch „Der Amoklauf“ heraus, erschienen im Klartext-Verlag. Dieses Buch schildert den Amoklauf am 26. April 2002 im Erfurter Gutenberg-Gymnasium. Menschen kommen zu Wort, die diesen Tag als Angehörige, Augenzeugen oder Helfer unmittelbar erleben mussten, denn niemand kann besser beschreiben, was damals passierte – und wie massiv es Leben und Alltag veränderte. Statt eines Bildes zeigt das Cover des Buchs die schlichte Schrift: „Dieses Buch ist den 16 Opfern am Erfurter Gutenberg-Gymnasium gewidmet“.

Was interessiert die Leser? Was vergrault? Die wichtigsten Erkenntnisse der Zeitungsforschung

Auch wenn in Europa und Nordamerika die Auflagen sinken: Weltweit lesen immer mehr Menschen Zeitungen, vor allem in Asien. Dieser Händler in Nepals Hauptstadt Katmandu ist einer von fast drei Milliarden Lesern, er findet offenbar die Themen, die ihn nicht langweilen. Foto: Paul-Josef Raue

Es gab noch nie so viele und so genaue Leserforschungen wie im vergangenen Jahrzehnt. Die Ergebnisse bedeuten zwar nicht das Ende des Bauchgefühls, das gute Chefs immer brauchen, aber die Leserforschung hilft bei vielen Entscheidungen. Das Lob des Erzählens und die Vorlieben der Leser – das ist das Thema in der 18. Folge der Kress-Serie „Journalismus der Zukunft“: Langweile nicht (der siebte Pfeiler der Qualität).

Das sind die 20 wichtigen Ergebnisse aus den Quotenmessungen von „Readerscan“ und „Lesewert“, zusammengetragen nach Auswertung von zigtausend Artikeln in Regionalzeitungen:

- Reportagen, Porträts und Features sind die Lieblinge der Leser, je länger, desto besser. Carlo Imboden, der Schöpfer von Readerscan, berichtet: „Lange Texte saugen die Leser auf! Nur bei solchen Texten merken die Leute: Ich brauche diese Zeitung!“

- Glosse, Lokalspitze oder Kolumne sind noch beliebter als die Reportage. Amerikanische Zeitungen wissen das schon lange: Kolumnisten sind die am besten bezahlten Redakteure und oft so populär wie Fernseh-Stars. Kolumnen bis hin zur Lokalspitze („Guten Morgen“) werden immer gelesen, sofern sie regelmäßig kommen und am besten den Autor im Bild zeigen. Gute Schreiber machen gute Zeitungen aus.

- Der Leitartikel hat überraschend hohe Quoten, aber nur wenn er eine klare, bissige Überschrift hat. Titel wie aus dem Textspeicher verscheuchen die Leser: „Zwischen den Stühlen“ oder „Um Europa verdient gemacht“ sind Quotenkiller. Noch intensiver werden Kommentare gelesen, wenn sie direkt neben oder in dem Bericht stehen. Bezieht sich der Leitartikel auf den Aufmacher der Titelseite und ist sein Thema ein regionales, dann bekommt er Spitzenwerte.

- Das Vermischte steht an der Spitze der beliebtesten Seiten. Überall ist die Klatsch-Spalte, also die kleine Bild-Zeitung, der Quotenrenner. Menschen und ihre Geschichten locken die Leser an. Auch wenn Mord, Totschlag und Brand stets gut gelesen werden, bleibt die Frage: Wie viel Boulevard verträgt der Leser einer Regionalzeitung? Nicht viel. Er liest alles, aber er zweifelt an der Seriosität, wenn zu viel Blaulicht in der Zeitung steht. Ein Beispiel: Ein Mörder gerät bei der Flucht vor der Polizei unter die Straßenbahn. Darf man das Foto auf der Titelseite bringen? Ja, aber nur mit einem extrem trockenen Text: „Die Polizei dokumentierte mit diesem Foto, das um 13.52 Uhr entstanden ist…“

- Gerichtsreportagen sind absolute Quoten-Garanten, gleich wo sie im Blatt stehen. Auch Fortsetzungen werden gelesen.

- Die Politik hat überdurchschnittlich viele Leser, wenn sie vom Nutzen oder Schaden für den Bürger handelt.

- Tagesschau-Themen dürfen nicht fehlen, wenn die Zeitung in die Tiefe geht mit Hintergrund und Analysen. In einem Interview mit der Drehscheibe erzählte Carlo Imboden, wie sich das Leseverhalten in einem Jahrzehnt allerdings radikal verändert hat: Vor gut zehn Jahren war bei der Main-Post in Würzburg der Lokalteil der am geringsten gelesene Teil – und das war typisch für die meisten deutschen Zeitungen; bei einer Messung des Nordkurier in Neubrandenburg vor fünf Jahren stand schon das lokale Buch weit vorne. Die jüngeren Leser holen sich Mantel-Informationen bereits am Vortag aus dem Internet; mittlerweile agieren die älteren Leser zwischen 45 und 55 ähnlich. So verlagert sich ihr Interesse in der Zeitung aufs Lokale, auf neue Informationen, die viel mit dem Leben der Leser gemein haben.

- Titelseite: Am meisten wird das Lokale und Regionale gelesen, wenn das Thema wichtig ist. Und auch hier gilt: Wichtig ist alles, das einen Bezug zum Leben und Alltag der Leser hat, das zum Stadtgespräch taugt. Wirtschaft bekommt hohe Lesewerte, wenn es um Arbeitsplätze geht, neue Firmen und Geschäfte – und wenn Menschen im Vordergrund stehen, und die können Manager sein oder Wirte oder Verkäuferinnen auf dem Weihnachtsmarkt.

- Gesundheit ist das Top-Thema – mit Spitzenwerten, wenn das Krankenhaus oder der Chefarzt aus der Region kommen. Überhaupt werden Ratgeber gelesen, wenn die, die den Rat geben, Nachbarn sein könnten.

- Leser-Seiten, auf denen nur Leser schreiben, erreichen stets Top-Positionen; erscheint die Seite täglich und ist wie eine redaktionelle Seite gestaltet, kann sie sogar Vermischtes von der Spitze verdrängen. Auf der Seite dürfen nicht nur Leserbriefe stehen, sondern auch Leser-Fotos, -Erzählungen, -Tagebücher, sogar Gedichte.

- Vorder- und Rückseite der Zeitungs-Bücher bekommen von allen Seiten die besten Lesewerte.

- Die Kultur mögen die meisten Leser nicht. Sogar in der Hauptstadt ziehen große Konzertkritiken nicht. „Nur knapp drei Prozent lesen sie wirklich“, kam bei der Berliner Zeitung heraus. Allerdings lesen diese Wenigen ihre Nischen-Themen besonders intensiv.

- Der Lokalsport wird noch weniger gelesen als die Kultur. Selbst der große Sport dümpelt dahin, es sei denn Länderspiele oder Europapokal-Spiele laufen, die auch im Fernsehen mit hohen Einschaltquoten die Massen anziehen.

- Rubriken wie Horoskop oder Sudokus bekommen schwache Quoten. Doch Vorsicht! Als eine Redaktion das Kreuzworträtsel rauswarf, konnte sie sich vor Anrufen und Briefen nicht mehr retten; Mails kamen keine. Offenbar haben Ältere das Kreuzworträtsel geschätzt, aber in der Messung war die Zielgruppe nicht oder nur schwach vertreten.

- Muss man alles, was schwache Quoten bringt, rauswerfen? Nein, das kann gefährlich werden. Auch manche Seiten und Artikel, die wenig gelesen werden, gehören für die Leser zur Grundausstattung einer Zeitung. Das können in einer katholischen Gegend die Gottesdienst-Termine sein, auf dem Land die Kreisklassen-Spiele im Fußball. Schwache Quoten sollten die Redaktion zum Nachdenken anspornen, ob sie durch veränderte Rubriken, neue Präsentation und originelle Ideen die Leser wieder zum Lesen bringen kann.

- Spezial-Seiten, etwa für junge oder ältere Menschen, meist noch im speziellen Layout, verscheuchen die Leser. Es gibt zwei Ausnahmen: Die verständlich erklärende Kinderseite wird selbst von Erwachsenen gelesen; und eine Senioren-Seite, wenn sie, wie bei der Thüringer Allgemeine, von einer Senioren-Redaktion geschrieben wird, die nur aus Lesern besteht.

- Das Fernsehen ist thematisch für die Zeitung interessant. Artikel werden intensiv gelesen, die auf große TV-Ereignisse reagieren, etwa auf einen Tatort, der in der Region spielt. Als in Erfurt der erste (und einzige) Tatort spielte, hatten die Berichte dazu über Wochen hohe Quoten: Er war Gesprächsstoff in den Büros und an den Stammtischen. Hätte die Thüringer Allgemeine in der Zeit nicht die Quoten gemessen, wäre das Thema schnell von der Redaktion weggelegt worden: Das Beispiel zeigt, dass Redaktionen oft zu schnell ein Thema begraben mit dem Argument „Die Leser haben genug davon!“

Als die „Main-Post“ erstmals Readerscan einsetzte, machte sie eine ähnliche Erfahrung. Anton Sahlender, damals Stellvertreter des Chefredakteurs, berichtete: „Auf der Quote des Fernsehens aufzusetzen, ist ein Wellenreiter für die Zeitung.“ Themen-Kampagnen mögen die Leser, also die Verfolgung eines Themas über eine längere Zeit. Offenbar mögen die Leser nicht, dass jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird; sie schätzen es, wenn die Redaktion an einem wichtigen Thema dranbleibt. - Eine Bild-Text-Schere vergrault den Leser: Foto und Überschrift müssen passen. Wenn Tarzan in der Überschrift steht und Micky Maus auf dem Foto zu sehen ist, ist der Leser nur verwirrt und zieht weiter, da kann der Text noch so gut sein.

- Recherche wird vom Leser honoriert – im Gegensatz zum Abdruck von Pressemitteilungen. Ist ein Thema exklusiv, investigativ und umfassend, dann interessiert es die Leser. Im Zentrum stehen alle Veränderungen: Ob es der neue Baumarkt ist, eine Baustelle oder gestiegene Eintrittspreise im Zoo.

- Fehler mögen einige Leser ärgern, aber sie sind keine Quoten-Killer. Thomas Bärsch, der viele Lesewert-Untersuchungen ausgewertet hat: „Im Unterschied zu ärztlichen Kunstfehlern, an denen in Deutschland jährlich Tausende Menschen sterben, richten Fehler in der Zeitung keinen irreparablen Schaden an. Sie müssen nur erkannt und korrigiert werden.“

**

Besteht die Unwort-Jury selber aus Gutmenschen? Oder will sie nur belehren? (Friedhof der Wörter)

Ist „Gutmensch“, das Unwort des Jahres, ein gutes Unwort? Fragen wir den großen Weimarer Dichter:

Der edle Mensch

Sei hilfreich und gut!

Unermüdet schaff er

Das Nützliche, Rechte.

So endet Goethes Gedicht „Das Göttliche“. Zwei Merkmale hat also der Mensch: Er hilft, er ist gut. Genauer: Er soll gut sein, soll sich darum mühen, er sei eben gut.

Gut zwei Jahrhunderte später soll sich jeder schämen, wenn er von guten Menschen spricht? Es lohnt ein Blick in die Motive der sechsköpfigen Jury, in der vier Sprachwissenschaftler in der absoluten Mehrheit sind, darunter nur eine Frau. Sie wollen das Volk belehren, wollen ihm die schlechten Wörter austreiben. Mit Wissenschaft hat das wenig zu tun.

Und dem Volk aufs Maul schauen sie auch nicht: Der „Gutmensch“ steht nur auf dem dritten Platz der Einsendungen; die folgenden Rügen – „Hausaufgaben“ und „Verschwulung“ -, tauchen unter den ersten zehn Vorschlägen überhaupt nichts auf. Überhaupt scheint sich das Volk wenig ums Unwort zu kümmern: 1640 beteiligten sich; zum Vergleich: Im kleinen Volk der Österreicher beteiligten sich am Unwort-Wettbewerb zwanzig Mal so viel!

Die Moral beurteilen die Sprachforscher, nicht die Sprache; das ginge so: Das Substantiv ist der Übeltäter, weil es aus der Verbindung vom positiv besetzten Adjektiv „gut“ und dem ebenfalls positiven „Mensch“ eine Abwertung schafft. Zusammengesetzte Substantive sind das Besondere der deutschen Sprache, sie verwandeln Wörter: Ein Gutmensch ist eben nicht der gute Mensch, vielmehr bekommt das Wort eine eigene Bedeutung.

„Mit dem Vorwurf ,Gutmensch‘ werden Toleranz und Hilfsbereitschaft pauschal als naiv, dumm oder weltfremdes Helfersyndrom diffamiert“, schreibt die Jury, die offenbar auch aus Gutmenschen besteht, obwohl diese Bezeichnung an dieser Stelle zumindest politisch nicht korrekt ist.

Gute Menschen können anstrengend sein: Der moralinsaure Ton kann auf die Nerven gehen, auch die Attitüde, wir sind die besseren Menschen. Mit Gutmenschen bezeichnen wir vornehmlich die, deren Gut-Sein sich im Appell an den Staat oder andere erschöpft, endlich Gutes zu tun. Doch das sind keine Gutmenschen, sondern Gut-Forderer.

Wie soll man die Gutmenschen denn nennen? Mit der Rüge ist das Denken nicht verschwunden: Utopisten, Träumer, Weltverbesserer? Oder einfach: gute Menschen? Wer so spricht, dem vergeht jeder Spott.

Enden wir mit Goethe, der in einem Gedicht von Gutmann und Gutweib spricht. Es ist ein lustiges Gedicht.

**

Thüringer Allgemeine, Friedhof der Wörter, 18. Januar 2016 (dieser Blog ist eine erweiterte Fassung)

Info:

Die Jury bilden die Sprachwissenschaftlern Prof. Dr. Nina Janich/TU Darmstadt (Sprecherin), PD Dr. Kersten Sven Roth (Universität Düsseldorf), Prof. Dr. Jürgen Schiewe (Universität Greifswald) und Prof. Dr. Martin Wengeler (Universität Trier) sowie der Autor Stephan Hebel. Als jährlich wechselndes Mitglied war in diesem Jahr der Kabarettist Georg Schramm beteiligt.

Begründungen der Jury laut Pressemitteilung:

> „Gutmensch“ ist zwar bereits seit langem im Gebrauch und wurde auch 2011 schon einmal von der Jury als ein zweites Unwort gewählt, doch ist es im Zusammenhang mit dem Flüchtlingsthema im letzten Jahr besonders prominent geworden. Als „Gutmenschen“ wurden 2015 insbesondere auch diejenigen beschimpft, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren oder die sich gegen Angriffe auf Flüchtlingsheime stellen.. Der Ausdruck „Gutmensch“ floriert dabei nicht mehr nur im rechtspopulistischen Lager als Kampfbegriff, sondern wird auch hier und dort auch schon von Journalisten in Leitmedien verwendet. Die Verwendung dieses Ausdrucks verhindert somit einen demokratischen Austausch von Sachargumenten. Im gleichen Zusammenhang sind auch die ebenfalls eingesandten Wörter „Gesinnungsterror“ und „Empörungs-Industrie“ zu kritisieren. (Der Ausdruck „Gutmensch“ wurde 64-mal und damit am dritthäufigsten eingesendet.)

> „Hausaufgaben“ Das Wort „Hausaufgaben“ wurde in den Diskussionen um den Umgang mit Griechenland in der EU nicht nur, aber besonders im Jahr 2015 von Politikerinnen und Politikern, Journalistinnen und Journalisten als breiter politischer Konsensausdruck genutzt, um Unzufriedenheit damit auszudrücken, dass die griechische Regierung die eingeforderten so genannten Reformen nicht wie verlangt umsetze: Sie habe ihre „Hausaufgaben“ nicht gemacht. In diesem Kontext degradiert das Wort souveräne Staaten bzw. deren demokratisch gewählte Regierungen zu unmündigen Schulkindern: Ein Europa, in dem „Lehrer“ „Hausaufgaben“ verteilen und die „Schüler“ zurechtweisen, die diese nicht „erledigen“, entspringt einer Schule der Arroganz und nicht der Gemeinschaft. Das Wort ist deshalb als gegen die Prinzipien eines demokratischen Zusammenlebens in Europa verstoßend zu kritisieren.

> Verschwulung“ Das Wort „Verschwulung“ ziert einen Buchtitel des Autors Akif Pirinçci („Die große Verschwulung“) und wurde von der Online-Zeitschrift „MÄNNER“ und ihren Lesern zum „Schwulen Unwort 2015“ gekürt. Die Jury teilt die Ansicht der Zeitschrift und ihrer Leser, dass ein solcher Ausdruck und die damit von Pirinçci gemeinte „Verweichlichung der Männer“ und „trotzige und marktschreierische Vergottung der Sexualität“ eine explizite Diffamierung Homosexueller darstellt und kritisiert den Ausdruck daher ebenfalls als ein Unwort des Jahres 2015. Auch durch die Analogie zu faschistischen Ausdrücken wie „Verjudung“ ist die Bezeichnung kritikwürdig.

Unwort-Statistik 2015: Für das Jahr 2015 wurden 669 verschiedene Wörter eingeschickt, von denen ca. 80 auch den Unwort-Kriterien der Jury entsprechen. Die Jury erhielt insgesamt 1644 Einsendungen. Die zehn häufigsten Einsendungen, die allerdings nicht sämtlich den Kriterien der Jury entsprechen, waren

- Lärmpause [165],

- Willkommenskultur [113],

- Gutmensch [64],

- besorgte Bürger [58],

- Grexit [47],

- Wir schaffen das! [46],

- Flüchtlingskrise [42],

- Wirtschaftsflüchtling [33],

- Asylgegner/-kritiker/Asylkritik [27]

- Griechenlandrettung/ Griechenlandhilfe [27].

Lügenpresse (9) Meine Chronik des Jahres: Wie Regionalzeitungen reagieren

So schickte eine Leserin der Ruhr-Nachrichten eine Seite zurück, auf denen Fakten zu Flüchtlingen aufgelistet wurden

„Psychokrieg mit Todesanzeigen gegen Journalisten, die über Neonazis berichten“, so begann der erste von meinen neun Blogs zur Lügenpresse.

Peter Bandermann ist für mich der Journalist des Jahres: Der Reporter der Ruhr-Nachrichten musste im Internet seine eigene Todesanzeige lesen, von Neonazis ins Netz gestellt; der Spruch am Kopf der Anzeige endet mit der Zeile „Endlich einer weniger. Danke Oh Herr“. So will Pegida, so wollen die Neonazis mit dem „Herrn“ das Abendland retten. Peter Bandermanns Haus wurde mit Farbbeuteln beworfen, er macht trotzdem weiter.

Lügenpresse 2 – Chef der Wügida gibt der Main-Post kein Interview

Pegida ist kein ostdeutsches Phänomen, selbst im christlichen Würzburg rüsten die Neonazis auf gegen die Zeitung.

Lügenpresse 3 – Des Lesers Lust an der Verschwörung

Ein Leser schreibt: „Die Presse lügt nicht, sie schreibt nur nicht die Wahrheit“ und belegt dies mit einer Verschwörungs-Theorie. Die Redaktion in Erfurt widerlegt sie – in der Zeitung

Lügenpresse 4 – Ein Chefredakteur zeigt Haltung

Der Chefredakteur ist Wolfram Kiwit von den Ruhr-Nachrichten, der eine komplette Seite mit Fakten zur Flüchtlings-Devbatte druckt. Eine Leserin schickte die Seite an die Chefredaktion zurück und schreibt quer drüber „Lügenpresse“. Kiwit reagiert in seinem Blog und erläutert die Haltung der Redaktion: „Versachlichen, gründlich recherchieren, Fakten sprechen lassen und nicht auf den Zug eines meist parteilichen Empörungs-Journalismus springen. Wir machen einfach weiter.“

Lügenpresse 5 – Wie sich Spiegel-Reporter von einem Diktator nicht korrumpieren ließen

So arbeitet also die deutsche „Lügenpresse“: Vom Diktator der Ex-Sowjet-Republik Kasachstan lässt sie sich nicht manipulieren, und von prominenten deutschen Ex-Politikern lässt sie sich auch nicht zur Beugung der Wahrheit verführen.

Lügenpresse 6 – Können wir Zeitung machen gegen die Vorurteile der Leser?

Was folgt aus den Vorwürfen der Leser für die Redaktion? Populismus? Nein, aber in Analysen, Kommentaren und Hintergrund-Geschichten soll sie die Erfahrungs-Welt der Leser aufnehmen und einordnen. Dazu gehört vor allem, die Meinungen der Leser ins Blatt zu heben, die Zeitung zum Forum zu machen, auch wenn es bisweilen wehtut.

Lügenpresse 7 – CSU-Friedrich als parlamentarische Pegida, eine rechte APO ahnend

Einfach nur ein Zitat aus Bayern: „Die veröffentlichte Meinung und die öffentliche Meinungen sind 180 Grad auseinander.“ Ein Politiker-Zitat.

Lügenpresse 8 – Wenn Leser lügen

Rund acht Prozent der Leser lobten vor zehn Jahren ein Heft des NZZ-Magazin „Folio“ zum Thema Katastrophen – das es nie gegeben hat.

**

Am 30. September reagierte

Thomas Bärsch reagierte mit fünf Punkten in der Zeitung:

1. Unser oberster Anspruch heißt Wahrhaftigkeit

Wer jemanden der Lüge bezichtigt, der beschuldigt ihn, vorsätzlich wahrheitswidrig zu reden oder zu schreiben. Er nimmt zugleich für sich in Anspruch zu wissen, was die Wahrheit ist.Wir Journalisten erheben diesen Anspruch für uns nicht – vor allem aus der Erkenntnis heraus, dass es die eine objektive und unveränderliche Wahrheit oft nicht gibt. Stattdessen haben wir uns die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit zur Aufgabe gemacht.Wahrhaftigkeit heißt, nach der Wahrheit zu streben. Es heißt nicht, in ihrem vollständigen Besitz zu sein oder dies von sich zu behaupten. Wenn wir berichten, dann im Ergebnis von Recherchen, von Informationen aus verschiedenen Quellen und oft auch auf der Grundlage unserer Beobachtungen – zum Beispiel bei Demonstrationen.

2. Wir reklamieren für uns keine Vollständigkeit

Es gehört zur journalistischen Sorgfalt, dass wir unsere Leser erkennen lassen, was recherchierte Fakten, was Aussagen Dritter und was unsere eigenen Beobachtungen sind. Dabei vermeiden wir es, den Eindruck zu erwecken, der von uns gelieferte Bericht, das von uns gezeichnete Bild spiegele die Wirklichkeit bis ins letzte Detail wider. Vielmehr wählen wir oft aus einer Vielzahl von Fakten und Aussagen aus, die es den Lesern ermöglichen, sich ein möglichst ausgewogenes und umfassendes Bild zu machen und eine eigene Meinung zu entwickeln.Wichtig ist dabei für uns vor allem, dass wir keine Fakten weglassen, die entscheidend für das Verständnis eines Sachverhalts sind oder diesen sogar konterkarieren.

3. Weglassen ist keine Fälschung und keine Lüge

Immer wieder sehen wir uns mit dem Vorwurf konfrontiert, wir würden die Wirklichkeit verfälschen, indem wir Fakten oder auch einzelne Meinungsäußerungen nicht veröffentlichen. Dann ist das Wort „Lügenpresse“ schnell gesagt.Tatsache ist, dass wir Fakten und Aussagen nach ihrer Relevanz für die Beurteilung eines Sachverhalts wichten. Darüber, ob unsere jeweilige Entscheidung richtig ist, wird vor allem in der aktuellen Flüchtlingsdebatte oft gestritten – übrigens auch während der Entscheidungsfindung innerhalb der Redaktion.Entscheidend ist für uns, ob Informationen nachprüfbar oder glaubhaft sind. Wenn es etwa einen Polizeieinsatz in Flüchtlingsheimen gibt, berichten wir darüber.

4. Facebook & Co. sind nicht die Wirklichkeit

Wir berichten nicht über alles, was wir hören oder lesen. Das gilt vor allem dann, wenn es auf Gerüchten beruht, die sich über die sozialen Netzwerke verbreiten. Für uns gilt: dass eine Behauptung oft wiederholt wird, macht sie nicht wahr.Leider beobachten wir eine gewisse Neigung mancher Menschen, Gerüchten und Mutmaßungen zu glauben, dagegen aber von Journalisten recherchierte oder hinterfragte Informationen als Lüge abzustempeln. Stammen diese Informationen gar aus offiziellen Quellen – also zum Beispiel von Behörden –, lässt der Vorwurf der Staatsnähe meist nicht lange auf sich warten.

5. Meinungs- und Pressefreiheit sind zwei Dinge

Gern wird jetzt von diesen beiden Freiheiten gesprochen. Die erste ist ein Grundrecht, das den Bürgern garantiert, ihre Meinung frei und offen zu äußern – auch gegen den Staat. Der AfD-Fraktionschef Björn Höcke nutzt dieses Recht, wenn er etwa auf Demonstrationen spricht.Die Pressefreiheit dagegen ist das Recht der Presse auf freie Ausübung ihrer Tätigkeit – ohne staatliche Zensur oder jedwede andere Form der Einmischung von außen. Zu dieser Freiheit gehört für uns, dass wir selbst entscheiden, ob und in welchem Umfang wir von der Aktuellen Stunde und der Demonstration am Mittwoch berichten. Schon jetzt können wir versprechen, dass wir dies ausführlich tun werden. Nicht versprechen können wir dagegen, dass unsere Berichterstattung allen passen wird.

**

Zum guten Schluss für alle Chefredakteure, die 2015 wenig zu lachen hatten. Thomas Bärsch ist amtierender Chefredakteur der Thüringer Allgemeine, der das Schmunzeln nicht verlernt hat; er schrieb am 13. Dezember diesen Tweet

Ist das laute Abspielen von Heino eigentlich noch Ruhestörung oder schon Landfriedensbruch?

**

Im Dezember ist dieser Blog zum Tausender geworden: Über tausend Blog sind seit der Gründung 2012 von 160.000 Besuchern gelesen worden. Es ist ein kleiner Blog geblieben, bewusst auf eine kleine feine Leserschaft von Journalisten konzentriert und auf Leser, die Journalismus als Garanten der Demokratie verstehen.

Ich wünsche allen Lesern, Kommentatoren und Kritikern meines Blogs ein gutes Jahr 2016, in dem sie das Lachen und Lächeln nicht verlernen sollten.

Christoph Dieckmann in der ZEIT über Raue als Aufbauhelfer Ost – und über Bräutigam und Ludewig

Paul-Josef Raue: Die Unvollendete Revolution. Ost und West – Die Geschichte einer schwierigen Beziehung. – Klartext-Verlag, 14.95 Euro

Raue weiß: Gefühle sind Fakten.

Der Satz hat mir gefallen im Porträt von Christoph Dieckmann zu meinem Buch „Die unvollendete Revolution“ – erschienen in der Zeit im Osten.

Drei westdeutsche „Aufbauhelfer der Nachwendezeit“, die ein Buch über ihre Ost-Zeit geschrieben haben, porträtiert Christoph Dieckmann in der Ost-Regionalausgabe der Zeit, in der oft gute Geschichten zu lesen sind – und man sich fragt: Warum werden die den westdeutschen Lesern nicht zugemutet? Für die Zeit-Leser gibt es immer noch eine Mauer.

Das sind die drei Aufbauhelfer, die Dieckmann porträtiert:

- Der Politiker Hans Otto Bräutigam: Er war in Ostberlin Leiter der Ständigen Vertretung und nach der Wende Justizminister in Stolpes Brandenburger Kabinett

- Der „Wirtschaftsdirigent“ Johannes Ludewig: Er koordinierte für Kohl die Treuhand

- Der Chefredakteur Paul-Josef Raue – der Autor dieses Blogs -, der in Eisenach, Magdeburg und Erfurt Zeitung machte.

Anlass für den Artikel des Ostdeutschen Dieckmann sind „drei merkwürdige Erinnerungsbücher“:

Drei Westdeutsche verfassten ostdeutsche Memoiren… Ich las ihre Geschichten meines Landes mit Eifersucht. Beschrieb je ein Ostler die westdeutsche Übergangsgesellschaft? Gab es die überhaupt nach 1990?

Im Porträt geht Christoph Dieckmann ausführlich auf den spektakulären Wechsel in der Erfurter Chefredaktion 2009 ein: Ein Westdeutscher löst den Ostdeutschen Lochthofen ab, den Dieckmann als „orientales Organ“ und „unbotmäßigen Ossi“ ehrt.

Es war in der Tat „ein Donnerschlag“:

Unvergesslich bleibt Raue, wie er sich 2009 der TA -Redaktion als Lochthofens Nachfolger vorstellte. Er blickte in 120 Augenpaare und sah Hass. Ähnlich wütend hätten die Leser reagiert.

Die Leser haben in der Tat wütend reagiert. Eine Auswahl der Leserbriefe kann jeder in meinem Buch zu Dieckmanns Porträt lesen: Die unvollendete Revolution. Dem Hass in den Augen der Redakteure widerspricht ein anonymer Kommentator, offenbar vor sechs Jahren in der Redaktion dabei:

Ich für meinen Teil habe nicht hasserfüllt geschaut, als sich Paul-Josef Raue vorgestellt hat. Dazu hatte sich viel zu viel Frust über das unumschränkt totalitäre Kalifat seines Vorgängers angesammelt. Es ist ein schier unausrottbares Märchen, dass sich *alle* TA-Journalisten bis 2009 wie Nibelungen (oder Stockholm-Effekt-Betroffene) vor ihren Meister geworfen haben/hätten. (Spielbergtor)

Lob liest jeder Autor gerne, und Christoph Dieckmann ist eine ostdeutsche Autorität:

Raues Buch Die unvollendete Revolution liest sich als kundiges Kompendium ostdeutscher Übergangsdebatten. Raue weiß: Gefühle sind Fakten. Sozialpsychologisch spürsam schreibt er über Neonazismus und den Nährboden des NSU, über Besser-Wessis und die heimattreue Abwehr des Fremden, über die Töpfchen-Debatte und die erheblichen Generationsunterschiede Ost. Die Thüringer Allgemeine habe er zum Leserforum gemacht. Seine Überzeugung laute: Keine Tagesschau auf Seite 1!

„Raue weiß: Gefühle sind Fakten.“ Das ist ein schöner, aber ungewöhnlicher Satz für Journalisten, die auf Fakten schauen, auf Nachrichten und Informationen pur. Aber: Zwar müssen die Nachrichten stimmen, aber du musst als Journalist auch die menschliche Seele kennen, um die Menschen wirklich zu erreichen. Du musst die Menschen respektieren.

Das Ende des Porträts ist ein Potpourri: Stichworte auf Stichworte aus einem vierstündigen Gespräch. Es ist in der Tat eine Tortur, aus einem solch langen Gespräch einen roten Faden zu stricken.

Auf dem Platz im Erfurter „Willy B.“, auf dem Dieckmann beim Interview gesessen hatte, saß vor einigen Jahren Steffen Grimberg als taz-Redakteur. Nach einem offenen Brief, den 80 Redakteure unterschrieben hatte, wollte er herausfinden, wie ich auf das Misstrauen der Redaktion reagiere. Das war schon ein Fortschritt: Als ich in Erfurt als Chefredakteur begann, schrieb er über mich, ohne auch nur einmal mit mir zu sprechen. Da verwandelte Grimberg die Medienseite der taz in eine recherchefreie Zone, wohl wissend: Recherche ist bisweilen hinderlich, wenn man eine Mission hat.

Steffen Grimberg sprach im Willy B. lange mit mir, charmant, offen – und schrieb ein Interview, das mit unserem Gespräch wenig gemein hatte. Wir hatten Autorisierung vereinbart, ich schrieb das Interview um, und er druckte es nach einigen Tagen des Zögerns mit dem Hinweis:

Das Interview ist von ihm (Raue) noch überarbeitet und verdichtet worden. Das ist nicht unüblich, geht aber in diesem Fall über das übliche Maß hinaus.

Das war okay.

Grimbergs Thema war die Regionalisierung der Zeitung. Es ist abschließend auch ein Thema für Dieckmann:

Regionalität als Tugend? Nicht als enge Welt? Die Menschen leben, wo sie leben. Putsch in Indonesien? Du hast das Land nie gesehen. Raue kommt soeben aus Simbabwe. Demnächst will er nach Eritrea. Seit Sommer 2015 ist er Unruheständler. Große Vorhaben: Stiftungen…

Das Porträt endet mit einer Art Raueschem Credo:

Der Grundauftrag des Journalismus, erklärt Raue, ist Kontrolle der Macht…Der Leser, der Bürger müsse begreifen, dass er selbst Träger der Demokratie ist. Viele Ostler fühlten sich nicht als Gesamtdeutsche, dabei sei der Osten Deutschlands stärkerer Teil. Hier bewältige man Veränderungen, wie sie der Westen nicht ertrüge.

Ich hätte gerne mehr gelesen, aber das ist vermessen.

Meine ostdeutschen Freunde und Kollegen können mit dem Porträt nichts anfangen: Was ist nur Dieckmanns Botschaft?, fragen sie. Eine typisch ostdeutsche Frage?

Meinen westdeutschen gefällt es, einer schrieb:

Lochthofen wird als “unbotmäßiger Ossi” geadelt. Naja, bisschen komplizierter war es wohl doch. Dabei fällt mir der Bedeutungswandel auf, den das Wort “unbotmäßig” durchgemacht hat: bis weit in die 60er Jahre hinein war es eindeutig negativ besetzt. Jetzt aber darf sich rühmen, wer als “unbotmäßig” klassifiziert wird.

Darf man Terroristen „Kämpfer“ nennen? Mehr als ein Streit um Worte

Leser empören sich über ein Wort: „IS-Kämpfer“. Sie schreiben Briefe an Redaktionen und protestieren: Das sind keine Kämpfer, das sind Terroristen.

In der Thüringer Allgemeine empfahl ein Leser aus Sömmerda:

Kämpfer ist ein zu positiver Ausdruck für eine Bande von Verbrechern und Mördern. Vor allem bei Jugendlichen wird dadurch – auch durch PC-Spiele, in denen es immer um Kämpfer geht – ein positiver Eindruck erweckt. Benutzen Sie doch bitte den zutreffenden Ausdruck „IS-Terroristen“

Interims-Chefredakteur Thomas Bärsch gibt in seiner Kolumne „Leser fragen“ dem Leser Recht, verweist aber auch auf eine Mitteilung des Oberlandesgerichts Celle in Niedersachsen; das verhandelt gegen zwei Männer, die für den IS gekämpft haben: „Die beiden Angeklagten sollen sich als Kämpfer bzw. Selbstmordattentäter zur Verfügung gestellt haben.“ Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet: Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung.

Auch die Staatsanwaltschaft kommt an dem Wort „Kämpfer“ nicht vorbei; noch schwieriger wird es, wenn wir das Verb bedenken: Welches nutzen wir statt „kämpfen“? Was schreiben wir statt „IS-Terroristen kämpfen um die Stadt XY?“

Das Substantiv „Kämpfer“ können wir noch ersetzen durch „Mörder“ oder „Terroristen“. Das Verb „kämpfen“ ist nur schwer zu ersetzen.

Der TA-Chefredakteur verweist darauf: Der „Kämpfer“ rutscht in der Wendung „IS-Kämpfer“ von einer positiven in eine negative Bedeutung. Und er schlägt den Lesern vor: „Wir in der Redaktion haben uns dennoch darauf verständigt, IS-Kämpfer möglichst sparsam zu verwenden.“

Er hätte auch noch auf Goethes „West-östlichen Divan“ verweisen können. Huri, der Wächter vor dem Paradies der Muslime, kommt dem Dichter verdächtig vor, der Einlass verlangt:

Zählst du dich zu jenen Helden? Zeige deine Wunden an, die mir Rühmliches vermelden. Und ich führe dich heran.

Und Goethe, der Humanist aus Weimar, spielt mit den Worten und lässt den Dichter antworten:

Lass mich immer nur herein: Denn ich bin ein Mensch gewesen. Und das heißt ein Kämpfer sein.

**

Quelle: Thüringer Allgemeine, 21. November 2015, Leser fragen

Medien-Professor kritisiert „Sensationalismus“: Zu viele Brennpunkte und Sonderseiten nach dem Terror in Paris

Medien berichten oft in einem Umfang und in einem Alarmton, wie ihn die Terroristen mittlerweile einberechnen. Insbesondere der IS verfolgt eine kühl kalkulierte Medienstrategie

So kritisiert Kai Hafez die Medien nach den Anschlägen in Paris; der 51-jährige ist Professor für vergleichende Analyse von Mediensystemen und Kommunikationskulturen in Erfurt. Hafez wirft in einem Interview mit Martin Debes (Thüringer Allgemeine) den Medien vor, die Kriegs-Rhetorik des Westens fahrlässig zu verstärken. Zudem werden die Medien Handlanger der Terroristen:

Die Medien sind mehr als nur ein Überbringer der Botschaft. Sie schaffen die Bedeutung solcher Anschläge aktiv mit, in dem sie sie in unsere kollektive Erinnerung einbrennen.

Nüchtern berichten – so empfiehlt der Medienwissenschaftler „und nicht mit so vielen Sondersendungen, Sonderseiten und Sonderausgaben“. Ohne großes mediales Echo verkümmere die Botschaft der Angst und werde zum Rohrkrepierer. „Wir alle müssen versuchen, dem Sensationalismus nicht nachzugeben und bei aller verständlichen Emotionalität den Ball flach zu halten.“

Ähnlich argumentiert der Politologe Herfried Münkler in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, glaubt aber, dass unsere Medienwelt mit den schnell wechselnden Themen auch schnell wieder vergessen könne: Wer erinnert sich noch an die Madrider Anschläge 2004, die mehr Todesopfer gefordert haben als die in Paris? Unsere Gesellschaften führten nach einer Weile ihr normales Leben weiter – „weil sich dabei herausstellt, wie schwach doch letzten Endes die angreifenden Akteure sind. Sie sind nur stark in dem Augenblick, in dem wir durch unsere Aufgeregtheit, unsere Nervosität, ja womöglich unsere Hysterie wie Schlagkraftverstärker wirken“.

**

Quellen: Thüringer Allgemeine und Süddeutsche Zeitung, beide 17. November 2015

Rubriken

- Aktuelles

- Ausbildung

- B. Die Journalisten

- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen

- C 5 Internet-Revolution

- C Der Online-Journalismus

- D. Schreiben und Redigieren

- F. Wie Journalisten informiert werden

- Friedhof der Wörter

- G. Wie Journalisten informieren

- H. Unterhaltende Information

- I. Die Meinung

- Journalistische Fachausdrücke

- K. Wie man Leser gewinnt

- L. Die Redaktion

- Lexikon unbrauchbarer Wörter

- Lokaljournalismus

- M. Presserecht und Ethik

- O. Zukunft der Zeitung

- Online-Journalismus

- P. Ausbildung und Berufsbilder

- PR & Pressestellen

- Presserecht & Ethik

- R. Welche Zukunft hat der Journalismus

- Recherche

- Service & Links

- Vorbildlich (Best Practice)

Schlagworte

Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche

Letzte Kommentare

- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...

- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...

- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...

- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...

- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...

Meistgelesen (Monat)

Sorry. No data so far.

Meistgelesen (Gesamt)

- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre

- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ

- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)

- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)

- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von