Ausgewogenheit oder Das Ende des politischen Journalismus

Georg Restle ist Moderator der ARD-Sendung „Monitor“: „Wir müssen nicht jeden Mist abbilden.“ Foto: NDR

Minister X. ruft die Hauptstadt-Redaktion Y. an, die viele Zeitungen beliefert:

„Ich habe eine Nachricht für sie, mit der Sie in die Tagesschau kommen.“ –

„Worum geht es?“ –

„Was mit Rente, mehr kann ich noch nicht sagen.“

„Okay, wann? Wir kommen, wie gewohnt, mit drei, vier Leuten zum Interview. Bereiten Sie bitte schon mal eine Kurzfassung der Nachricht vor.“

In der Tat: Die Nachricht erscheint in der Tagesschau – „nach Informationen von Y. will Minister X. die Rente…“ Der Minister freut sich, die Redakteure freuen sich, die Verleger und Gesellschafter freuen sich, weil sie in der „Tagesschau“ erwähnt werden. Und alle sagen sich: Wir sind wichtig!

Zwei Zitate aus Ulrike Kaisers Newsletter der „Initiative Qualität“:

„Eine Berichterstattung, die es für Objektivität hält, den Politikern möglichst ausgewogen das Mikrofon hinzuhalten, und für Wahrheit, möglichst schnell und unverfälscht zu verbreiten, was sie sagen, ist kein Journalismus, sondern nur die Exekution einer politischen Agenda.“ (Harald Staun in der FAZ über politischen Journalismus)

„Wir müssen eben nicht jeden Mist abbilden, nur weil er aus dem Mund eines Bundestagsabgeordneten oder eines Parteivorsitzenden kommt.“ (Monitor-Chef Georg Restle im „journalist“)

Medien und ihr moralisierendes Skandalisieren

Heute würde Olga über die Medien spotten, die das Recherchieren verlernt und durch moralisierendes Skandalisieren ersetzt haben.

Bernhard Schlink in seinem neuen Roman „Olga“ über eine beeindruckende Frau, die das vergangene Jahrhundert gelebt hat bis zur Neige – erst in Pommern als einfache Frau, die einen Gutsherrn liebte, aber nicht heiraten durfte, der in der Kolonie Ostafrika diente und auf einer Polarexpedition verschollen blieb. Olga wurde taub, blieb nach der Flucht in Heidelberg und fand manches, als zu groß geraten – wie Bismarck, aufbegehrende Studenten und moralisierende Medien.

Schulz-Story im Spiegel verkaufte sich überdurchschnittlich gut – Die Blattkritik

Heft 40/2017 – Eines der meistverkauften Spiegel-Hefte in 2017 – dank der Story über den gescheiterten Kanzlerkandidaten Martin Schulz.

Rund 800.000 Hefte hat der Spiegel verkauft mit „Schulz Story – 150 Tage an der Seite des Kanzlerkandidaten – eine große Erzählung über Politik im Jahr 2017“. Am Kiosk verkaufte das Heft 40/2017 weit mehr als der Durchschnitt in diesem Jahr. Auch bei Blendle war die Schulz-Story der am besten verkaufte Artikel im Oktober. Exzellenter Journalismus ist also auch ökonomisch wertvoll.

In meiner JOURNALISMUS!-Kolumne bei kress.de habe ich in einer Blattkritik analysiert, warum die Reportage so fasziniert – und warum sie wichtig ist für Bürger, Demokratie und Journalismus.

Spiegel-Reporter Markus Feldenkirchen begleitete den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz fast ein halbes Jahr und war überall dabei – auch bei Gesprächen, von denen sonst Journalisten ausgeschlossen sind. Die Reportage ist mit rund 13.000 Wörtern umfangreich wie ein kleines Buch; die Hörfassung mit gut anderthalb Stunden Dauer würde nicht einmal auf eine CD passen. Hier die Kolumne, leicht überarbeitet:

Wahlabend. Merkel und Schulz verlassen die TV-Elefantenrunde. Mit der eindrucksvollsten Passage der Geschichte endet die Langzeit-Reportage von Markus Feldenkirchen über den Kandidaten Martin Schulz:

Nach der Sendung gibt er der Frau, die er eigentlich ablösen wollte, kurz die Hand und verschwindet ohne ein weiteres Wort. Er läuft auf den nächstbesten Aufzug zu, aber er darf nicht einsteigen, eine Frau verweigert ihm den Zutritt: „Dieser Aufzug ist für die Frau Bundeskanzlerin reserviert.“

„Ach so, klar, da kann das gemeine Volk natürlich nicht mitfahren“, sagt Schulz. „Ich nehme dann den normalen Aufzug.“

In diesen Sätzen konzentrieren sich die Stärken der Reportage: Der Journalist nimmt sich zurück, beobachtet genau und lässt seinen Helden sprechen, der zum Anti-Helden geworden ist. Der Reporter kommentiert nicht, er lässt die Szene unvermittelt auf den Leser prallen. Die Auswahl ist der Kommentar des Reporters, das, was er aus Tausenden von möglichen Szenen für seinen Artikel nutzt.

Markus Feldenkirchen hätte sicher gerne das letzte Wort gehabt: Fast sechs Monate hat er den Kandidaten Schulz begleitet, war bei Gesprächen dabei, von denen ihn die Berater des Kandidaten gerne ausgeschlossen hätten. Feldenkirchen formuliert den letzten Satz nicht selber, er zeichnet kein sprachliches Bild, das bei Preisverleihungen zitiert würde: Er lässt im Kopf des Lesers einen kleinen Film entstehen, mit Martin Schulz in der Hauptrolle. Dieser Film bleibt im Kopf.

Und wenn Martin Schulz sogar Kanzler geworden wäre – als Wahlsieger?

Der Reporter, der im Hintergrund bleibt, ähnelt einem Schiedsrichter beim Fußballer, der nicht auffällt, der einfach mitläuft und denen, die spielen, die Hauptrolle überlässt. Das gelingt Markus Feldenkirchen über weite Passagen der Reportage, aber immer mal wieder setzt sich Kommentator durch, der dem Leser unbedingt mitteilen will, wie eine Geste, ein Satz, eine Szene zu deuten ist.

Um 15 Uhr trifft Schulz am Flughafen Schönefeld ein. Er steht vor seinem Wagen, schaltet sein Handy an. Es dauert einen Moment, dann sieht er auf dem Display die Frühprognosen der Meinungsforscher. Es ist, nun auch offiziell, das Ende seiner Kanzlerträume.

Das ist eine solide Beschreibung der entscheidenden Szene am Sonntag der Wahl. Der Leser weiß Bescheid, er braucht keinen Kommentar, auch keine Analyse, dass dies das Ende ist. Aber da kann sich der Reporter nicht mehr zurückhalten, es bricht aus ihm heraus, er schreibt, was der Leser denken soll:

Es ist nicht seine Schuld, dass er den europaweiten Trend nicht umkehren konnte, wonach viele der Sozialdemokratie nicht mehr zutrauen, die richtigen Antworten auf das Zeitalter der Digitalisierung zu haben. In den knapp 200 Tagen, die er nun Parteivorsitzender ist, ist das nicht zu leisten, erst recht nicht in den irren Zeiten des Wahlkampfs. Vielleicht wäre ein Kandidat mit weniger Stehvermögen und Leidenschaft in dieser Stimmungslage sogar noch sehr viel tiefer ins Ziel gekommen.

Über diese Fragen können Journalisten lange streiten: Wie viel Deutung darf in eine Reportage fließen, wie viele kommentierende Sätze? Wie stark darf man den Leser führen? Soll man ihm nicht sein Urteil selber finden lassen?

Eine starke Reportage fasziniert durch ihre Erzählung und einen Ton, der nicht belehrend klingt. Das fällt jedem schwer, der ein halbes Jahr einen Politiker begleitet, der am Ende schon so denkt und fühlt wie er: Da löst sich die Distanz auf.

Wenn ständig schlechte Nachrichten auf einen einprasseln, erhalten die wenigen positiven eine umso größere Bedeutung. Sie wirken wie Antidepressiva gegen die Strapazen und das Gefühl von Vergeblichkeit. Auch wenn Schulz bisweilen in emotionale Löcher sackt, schafft er es immer wieder, sich selbst zu begeistern.

Da beobachtet der Reporter nicht mehr, da spricht schon ein Alter Ego – ebenso wie in diesem Satz:

Er hält eine mitreißende Rede, die Leute feiern ihn. Niemand ahnt, wie es in ihm aussieht.

Der Reporter ahnt es nicht nur.

Es gibt Szenen, in denen der Leser nicht mehr weiß, wer spricht: Schulz oder Feldenkirchen? Als nach der Schleswig-Holstein-Wahl Jörg Schönenborn von der „regionalen Komponente“ spricht, die den Wahlausgang bestimmte:

„Aha“, ruft Schulz. Er hält den Finger in die Luft. „Das ist ’ne interessante Analyse.“ Regionale Komponente bedeutet: SPD-Ministerpräsident Torsten Albig, der auf die falschen Themen gesetzt und ein unfassbar dämliches Interview zu seiner gescheiterten Ehe gegeben hat, ist schuld. Nicht er. Es ist ein klitzekleines Stück Hoffnung an einem trostlosen Tag.

Keinen Konjunktiv nutzt der Autor, diese Eigenart der deutschen Grammatik, eine indirekte Rede markierend: Da denken und fühlen offenbar Schulz und Reporter ähnlich „an einem trostlosen Tag“.

Markus Feldenkirchen schreibt durchgehend im Präsens, er geht chronologisch vor: Das mögen Reporter nicht, ist den meisten zu brav, zu simpel. Doch in der Erzählung eines Wahlkampfs, die ein halbes Jahr umfasst, ist die Chronik der beste, weil einfache Weg: Der Aufstieg und Fall des Helden hat Shakespeare-Format. Das erspart dem Schreiber komplizierte Rückblenden und den wenig schönen Plusquamperfekt.

Er sitzt in seinem Büro. Wieder läuft der Fernseher, wieder eine Niederlage, diesmal die schlimmste, in Nordrhein-Westfalen, Kernland der SPD. „Das Leben ist wie eine Hühnerleiter“, sagt Schulz. „Beschissen.“ Niemand reagiert, Stille im Raum. „Ich bin jetzt königlicher Niederlagenkommentator.“

Feldenkirchen verlässt zwar selten, aber unnötig, den Chronik-Modus und wechselt die Perspektive, interpretiert Episoden mit dem Wissen dessen, der den Ausgang kennt – wie die Leser. Zur Kampagnen-Unterbrechung während der Landtagswahlkämpfe lässt der Reporter Schulz aus dem Off des Nachhinein sprechen:

„Das war falsch“, sagt Schulz im Rückblick. „Wir hätten das weitermachen müssen.“

„Wie man inzwischen weiß“, so wird auch das TV-Duell aus dem Nachhinein beurteilt: So verlässt Markus Feldenkirchen den Strom der Erzählung. Die Reportage ist aber keine Analyse einer verlorenen Wahl, es ist die Geschichte von Aufstieg und Fall, von Wegen, Umwegen und Holzwegen. Der Vorteil von gradlinig erzählten Geschichten ist: Das Erzählen ohne erhobenen Zeigefinger, ohne dies „Ich weiß alles besser“. Im Nachhinein ist jeder klüger: Das ist die Haltung der Leitartikler, der Besserwisser.

Trotz einiger Einwände, die ein guter Redigierer hätte entdecken müssen:

Diese Langzeit-Reportage im „Spiegel“ ist ein journalistischer Glücksfall – mehr noch: Eine Liebeserklärung an die Politik in diesen unruhigen Zeiten, eine Verbeugung vor der Demokratie. Sie holt die Politiker vom Sockel, macht dem letzten AfD-Anhänger klar, dass Politik Menschenwerk ist – und so gesehen und respektiert werden sollte.

Markus Feldenkirchen sollte aus der Reportage ein Buch machen mit all den Geschichten, die es noch zu erzählen gibt.

„Spiegel“-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer über die Schulz-Story: Eine Geschichte, von der Reporter träumen

Feldenkirchen konnte mit Schulz im Taxi, im Flugzeug und zu Fuß reisen, ihn zu 50 Terminen begleiten; Strategiesitzungen, späte Currywurst-Dinner, ein letzter Kaffee (beziehungsweise Kräutertee, durch Inge Schulz ausgetauscht) am Wahlsonntag auf der Terrasse in Würselen inklusive. Fünf Monate lang war Feldenkirchen immer auf Abruf, Spontaneität ist ja alles im Wahlkampf. Häufig bekam er von Schulz oder einem seiner Leute 15 Minuten vor einem Treffen, einer Besprechung, einem Aufbruch einen Anruf. Am Ende der langen Tage war der Reporter stärker erschöpft als der Kandidat. „Wie soll das später eigentlich heißen, was Sie da schreiben: So wird man Oppositionsführer?“, fragte Schulz im August.

Es gab keine Tabus, nur die Wirklichkeit der Politik im Jahr 2017 und die eine Absprache, dass der Text erst nach der Wahl erscheinen dürfe. Und so ist eine dieser Geschichten entstanden, von denen Reporter und Chefredakteure träumen. Weil sie bleiben werden. Weil sie erzählen, was wirklich geschah.

Anfangs war Martin Schulz übrigens, natürlich, zögerlich gewesen. Der Kollege Feldenkirchen und ich hatten den Kandidaten in Hannover getroffen und ihm von der Idee erzählt; ich hatte einen Text des „New Yorker“-Chefredakteurs David Remnick in der Tasche, den dieser über die letzten Amtstage Barack Obamas geschrieben hatte, eben weil Obama dem Kollegen Remnick die Möglichkeit dazu gegeben hatte.

So etwas funktioniert ja nur mit Zugängen. Und mit Ernsthaftigkeit. Und wenn beide Seiten glauben, dass Politik, dass überhaupt Macht sich nicht abschotten darf. Zugänglich sein muss. Verletzlich sein darf. Dass eben hierin Mut liegt. Schulz‘ Umfeld war gegen das Projekt: viel zu riskant. Das war selbstverständlich nachvollziehbar.

Also vergingen drei Wochen. Dann sagte Schulz: „Wir machen das.“ Und in Zeiten wachsender Politikverdrossenheit hielte ich es für gut, wenn sehr viel mehr Politiker sehr viel mehr Transparenz und Einblicke zuließen. Damit die Bürger erkennen könnten, dass es sich bei denen da oben um Menschen handelt, mit Stärken und Schwächen, mit Zweifeln und Überzeugungen; und damit die Politiker erkennen könnten, dass es nur der AfD hilft, wenn Imageberater und Pressestellen die Schwächen und die Zweifel verdecken wollen.

(Klaus Brinkbäumer in „Zur Lage“, dem Morgen-Newsletter des „Spiegel“ am 30. September 2017)

Wer wird Millionär? Auch für die Quiz-Fragen braucht man zwei seriöse Quellen

Harald Valder denkt sich mit seiner Kölner Firma die Fragen für Quizshows wie „Wer wird Millionär?“ aus. Im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung erzählt er, dass es mindestens zwei seriöse Quellen braucht, um Frage und Antwort ins Quiz zu zu geben – wie bei Journalisten, die wichtige Fakten überprüfen. In fast 18 Jahren „Wer wird Millionär?“ stimmten vier Antworten nicht zu hundert Prozent stimmte. Valder:

Es geht dann wirklich um Feinheiten. Wir hatten mal eine Frage zum Nobelpreisträger Niels Bohr, der laut Wikipedia dänischer Fußballnationalspieler gewesen ist, und wir hatten noch ein paar andere Quellen, unter anderem ein Brockhaus-MultimediaLexikon.

Doch nach der Sendung meldete sich ein Fußballhistoriker, der belegen konnte, dass Niels Bohr zwar begeisterter Fußballer war und auch einem dänischen Team angehörte, das allerdings zu der Zeit noch nicht als offizielle dänische Nationalmannschaft auflief. Der Kandidat ist – wenn ich mich richtig erinnere – damals ausgestiegen, wurde noch einmal eingeladen und bekam eine neue 500000-Euro-Frage gestellt.

Quelle: SZ, 4. September 2017, Medienseite: „Zurückgefragt. Harald Valder verdient sein Geld mit dem Unwissen anderer.“

Was ist eine „gelenkte Reportage“?

Die Skyline von Pjöngjang, Hauptstadt Nordkoreas, sieht aus wie die einer westlichen Metropole. Foto: Uwe Brodrecht / Wikipedia

Das Programm von Journalisten in Nordkorea besteht aus Pflichtterminen unter Dauerbeobachtung durch Beamte des Aussenministeriums – freie Recherche gibt es nicht.

So schreibt Matthias Müller, Reporter der Neuen Zürcher Zeitung in seiner Reportage. Er schaut also genau hin, um die Widersprüche zu entdecken:

Der Angestellte der Taschen-Fabrik wurde rhetorisch nicht ganz so gut geschult: Auf die Frage, ob man eines Tages Gewinne erwirtschaften möchte, antwortet er unsicher, die Stimme wird immer leiser, bis er nur noch flüstert. Kapitalistisches Gedankengut verschlägt offenbar manchem Nordkoreaner die Sprache.

Im Newsletter am Morgen nennt die NZZ dies eine „gelenkte Reportage“, angelehnt an den Begriff des „Embedded Journalist“, der eingebettet ist in eine meist militärische Struktur; diese lässt ihm keinen Freiraum, schützt aber auch in einem Krieg. Erfunden hat diese „Einbettung“ die US-Armee im Irakkrieg 2003.

Gelenkter wie eingebetteter Journalismus widersprechen zwar den Regeln eines freien, von keinem beeinflussten Journalismus; gleichwohl unterwerfen sich Reporter der Gängelung, um in extremen Lagen der Wahrheit auf die Spur zu kommen und Widersprüche zwischen Schein und Wirklichkeit aufzudecken.

Wie Redaktionen mit Pressereisen umgehen und was der Pressekodex regelt

Pressereisen in attraktive Regionen sind beliebt: Das Höhlenkloster Garedshi in Georgien – Foto (nicht von einer Pressereise): Raue

„Ein Schaf für Gott, ein Schnaps für den Menschen“, titelte die FAZ am 9. März in ihrem Reiseteil über eine Fahrt in den Osten Georgiens. Eine halbes Jahr vorher hatte dieselbe Autorin von einer Reise nach Georgien in der Welt berichtet: „Die Urheimat des Weins“ (15. Oktober 2016). Die beiden Reportagen unterschieden sich zwar deutlich, doch fußten sie offenbar auf einer Pressereise des Veranstalters Via Verde.

Die Welt setzte unter die Reportage den Hinweis:

Die Teilnahme an der Reise wurde unterstützt von Via Verde. Unsere Standards der Transparenz und journalistischen Unabhängigkeit finden Sie unter www.axelspringer.de/unabhaengigkeit

Die Regeln für Pressereisen hat der Springer-Verlag, zu der die Welt gehört, so festgeschrieben:

Einladungen, Geschenke und Pressereisen

Die Gefährdung unabhängiger journalistischer Arbeit durch persönliche Vorteilsnahme ist Gegenstand der Ziffer 15 des Pressekodex. Schon der Anschein, die Entscheidungsfreiheit von Journalisten könne durch Gewährung von Einladungen oder Geschenken beeinträchtigt werden, ist zu vermeiden.

Die Journalisten bei Axel Springer

- tragen dafür Sorge, dass alle Kosten (Reisekosten, Bewirtungen etc.), die im Zusammenhang mit Recherchen entstehen, grundsätzlich durch die Redaktion übernommen werden. Ausnahmen sind von der Chefredaktion zu genehmigen und in der Berichterstattung entsprechend kenntlich zu machen.

- nehmen keine Geschenke an, die den Charakter einer persönlichen Vorteilsnahme haben, oder geben diese – falls die Annahme unvermeidbar ist – an den Verlag weiter, der diese karitativen Zwecken zuführt.

Ein solcher Hinweis fehlt bei der FAZ-Reportage. Der Leser kann dies indirekt dem Info-Kasten entnehmen „In der Wildnis Georgiens“: Dort wird auf den Veranstalter hingewiesen mit Preisen und Web-Adresse. Reicht das?

In Ziffer 15, Richtlinie 15.1, schreibt der Pressekodex vor:

Wenn Journalisten über Pressereisen berichten, zu denen sie eingeladen wurden, machen sie diese Finanzierung kenntlich.

Im seinem Jahresbericht 2013 geht der Presserat ausführlich auf Pressereisen ein:

Ohne Transparenz geht es nicht. Die Offenlegung, auf wessen Kosten ein Journalist auf Recherche unterwegs war, ist erforderlich. Nur durch dieses Grundprinzip kann die Glaubwürdigkeit der Presse gewahrt werden.

Nur wenige Beschwerden gingen beim Presserat ein, „weil der Leser einen möglichen versteckten Einfluss bei der Berichterstattung schwer erkennen kann. Lediglich ein Hinweis wurde ausgesprochen, weil eine Regionalzeitung eine Reportage über eine Flusskreuzfahrt, zu der er von einem Veranstalter eingeladen wurde, nicht entsprechend gekennzeichnet hatte“.

Für den Presserat ist dies nicht nur ein Problem des Reisejournalismus. Sollen Recherchen überhaupt von Dritten finanziert werden? Es geht um Einladungen von Wirtschaftsunternehmen zu Bilanzpressekonferenzen im Ausland, Produktvorstellungen in der Elektronikbranche oder Vorstellungen von neuen Automodellen.

Verfassungsgericht zu Doping-Vorwürfen: Auch nicht bewiesene dürfen verbreitet werden

Was zählt mehr: Mein Persönlichkeitsrecht, durch unwahre Nachrichten verletzt zu werden – oder die Meinungsfreiheit, eine wichtige, aber nicht beweisbare Nachricht zu verbreiten? Land- und Oberlandesgericht gaben einer Leichtathletin Recht, die nicht mehr lesen wollte: Als Dreizehnjährige habe ihr DDR-Trainer ihr das Dopingmittel Oral-Turinabol verabreicht.

Die Gerichte urteilten im Sinne der Leichtathletin: Einen Vorwurf, der nicht bewiesen werden kann, werten wir als „prozessual unwahr“; also wiegt das Persönlichkeitsrecht der Sportlerin stärker als das Grundrecht der Meinungsfreiheit.

Die Gerichte haben es sich zu leicht gemacht und die Meinungsfreiheit nicht ausreichend gewürdigt, findet dagegen das Bundesverfassungsgericht. In einem gerade veröffentlichten Urteil gibt es die Kriterien an, nach denen Journalisten auch Unbewiesenes weiter behaupten dürfen:

-

Es muss ein Vorwurf sein, der für die Öffentlichkeit „wesentlich“ ist.

-

Der Vorwurf muss „hinreichend sorgfältig“ recherchiert werden. Je schwerer der Vorwurf, umso höher die Sorgfalt. Dabei müssen Journalisten intensiver recherchieren als Privatpersonen, die einen Vorwurf erheben.

-

Der Vorwurf kann stimmen, muss aber nicht stimmen: Ist so das Ergebnis der Recherche, steht die Wahrheit also nicht fest, kann die Meinungsfreiheit stärker wiegen als das Persönlichkeitsrecht. Das Gericht wörtlich:

„Sofern der Wahrheitsgehalt einer Tatsachenbehauptung nicht feststellbar ist, kann das Grundrecht der Meinungsfreiheit einem generellen Vorrang des Persönlichkeitsrechts entgegenstehen.“ -

Nach Abschluss umfassender Recherchen müssen Journalisten kenntlich machen: Der Vorwurf ist nicht gedeckt trotz intensiver Recherchen; oder: er ist umstritten.

**

Quelle: 1 BvR 3388/14

Selbstkritik nach dem Amok-Abend: Ich weiß nicht mehr, warum ich Falschmeldungen abgesetzt habe

„Lediglich BBC World und CNN berichteten, dass jemand vor den Schüssen im Olympia-Einkaufszentrum laut rief ,Allah ist groß‘, und zwar auf Arabisch“, mailt mir ein guter Freund, schickt ein Screenshot von CNN, vermutet bewusste Nachrichten-Unterdrückung bei deutschen Medien und argwöhnt: „Es bleibt eine merkwürdige Differenz zwischen nationalen und internationalen Medien in der Berichterstattung. Oder sehe ich da Spuren, die keine sind?“

Ja, sieht er. Christian Jakubetz beschreibt auf Twitter, auch mit bemerkenswerter Selbstkritik, wie Berichterstattung der ausländischen Medien funktioniert. Er habe so viel wie noch nie über Journalismus gelernt, schreibt er:

Ich war gestern Abend und heute Nacht für Stunden bei BBC World und Deutsche Welle TV on air. Jeden zweiten Satz musste ich mit „not confirmed“ beenden. Und obwohl ich mich natürlich bemüht habe, ausschließlich (vermeintliche) Fakten zu schildern, habe ich Falschmeldungen in die Welt gepustet: nämlich die, dass es auch am Stachus zu einer Schießerei gekommen ist und dass drei Männer am OEZ geschossen haben… Jetzt, mit dem Abstand von einer paar Stunden, weiß ich nicht mehr, warum ich diese Meldungen abgesetzt habe, ohne sie gegenzuchecken. Allerdings, ohne dass das eine Ausrede sein soll: Man steht da plötzlich mehr oder weniger unvorbereitet und Radio- und TV-Stationen aus der ganzen Welt wollen von dir im Minutentakt etwas Neues haben.

Jabubetz Erkenntnisse über die Sozialen Medien sind zwiespältig nach dem Münchner Amok-Abend:

Großartig! Der Hashtag #offeneTür, die unaufgeregten Informationen der Polizei und die Facebook-Funktion, mit der man markieren konnte: Ich bin in Sicherheit.

Hassenswert: All der Dreck, der ausgekotzt wird; Gerüchte (Bombenanschlag mit 250 Toten); die üblichen Hetzer; Journalisten wie vom Münchner Merkur, die kommentierten, wie perfide es sei, ausgerechnet München zum Ziel des bestialischen islamischen Terrorismus zu machen.

Ist das nicht ein Plädoyer für einen Journalismus, der recherchiert, einordnet und zum Auge des Orkans wird, zum Ruhepunkt?

Deutschlands beste kleine Zeitung kommt aus Marburg (150 Jahre Oberhessische Presse)

Die Oberhessische Presse dürfte die bedeutendste kleine Zeitung in der deutschen Provinz sein: Dreimal empfahl sie sich für die Ruhmeshalle der Zeitungsgeschichte:

Es begann in den achtziger Jahren, als alle Zeitungen in Deutschland Generalanzeiger waren. Eine Zeitung galt als Generalanzeiger, wenn in ihm dieselben Nachrichten standen, wie am Abend zuvor in der Tagesschau zu sehen waren; wenn der Aufmacher auf der Titelseite derselbe war wie der Aufmacher der Tagesschau, sprach man von Qualität. Den Lokalteil nahm keiner ernst.

Die Oberhessische Presse hatte in diesem Sinne keine eigene Qualität: Die Universitätsstadt kaufte den Mantel aus dem ländlichen Wetzlar, der war preiswert, aber nicht gut. Die Entscheidung des Verlegers, Mitte der achtziger Jahre in Marburg selbst den Mantel zu produzieren, war einmalig und revolutionär – aber gar nicht so teuer. Der gerade entwickelte Ganzseiten-Umbruch, ganz schlicht mit XY-Koordinaten, half der Geschäftsführung, auf einen großen Teil der technischen Vorstufe zu verzichten und in die Redaktion zu verlagern: Die Rationalisierung brachte Geld, das zum Teil in die Erweiterung der Redaktion gesteckt wurde.

Die Redaktion dachte nach, wie eine moderne Zeitung auszusehen hat, sie brach mit der Tradition des Generalanzeigers und nahm die wichtigen lokalen und regionalen Nachrichten auf die Titelseite und in das erste Buch: Ein neuer Typus von Zeitung entstand (parallel auch bei der Emder Zeitung an der Nordsee), von der Branche als das „Ende der Qualitätszeitung“ verspottet. Der Erfolg gab und gibt der Redaktion Recht: Die Auflage stieg zweistellig – und ein Vierteljahrhundert später preist die Branche das Lokale als die Rettung der Zeitung, auf Papier wie im Netz.

Den zweiten Eintrag in die Ruhmeshalle der Zeitungen schaffte die selbstbewusste und starke Redaktion mit ungewöhnlichen Themen und Serien: Sie gewann damals zweimal den Deutschen Lokaljournalistenpreis, was zuvor erst einer Redaktion in Deutschland gelungen war. Wer diesen Preis bekommt, darf sich ein Jahr lang als beste deutsche Lokalzeitung rühmen. (Bis heute hat die OP den Preis sieben Mal gewonnen.)

Guntram Dörr, heute Chefredakteur in Nordhorn, holte den ersten Preis mit einer Serie über Selbsthilfegruppen – damals ein neues Phänomen in einer Gesellschaft, die sich zunehmend auf ihre eigenen Kräfte besann, Solidarität übte und den Staat beiseite schob. Zum zweiten Mal holte die Redaktion den Preis mit der kritischen und ungewöhnlich ausführlichen Berichterstattung über Wahlen – als Hochfest der Demokratie.

Für prominente CDU-Politiker in Marburg war die Wahl-Berichterstattung zu kritisch: Sie verlangten vergeblich von der Adenauer-Stiftung, den Preis der OP abzuerkennen, und blieben aus Protest der Verleihung im Marburger Schloss fern.

Zudem gab es einige Sonderpreise, herausragend darunter Jürgen Lauterbachs Serie „Macht in Marburg“, die einmalig blieb und die Dieter Golombek, der Jury-Vorsitzende, so pries: „Dieses Projekt sprengt jeden Rahmen, es ist der gelungene Großversuch, das kunstvoll geknüpfte Netz der Macht in einer 80 000-Einwohner-Stadt zu beschreiben.“

Solch großer Journalismus in der Provinz musste über den Tag hinaus bewahrt werden: So entstand die Buch-Reihe „OP Report“, die dreizehn Mal erschien, mit Titeln wie „Selbsthilfegruppen“, „Wählen gehen“, „Macht in Marburg“, aber auch „Die rote Uni“, „Aktuelles Arbeitsrecht“ – oder „Schüler lesen“ mit Dokumentationen des ersten Zeitungsprojekts in Deutschland, das Till Conrad gemeinsam mit der Lehrerfortbildung eines Kultusministeriums organisiert hatte.

In die deutsch-deutsche Geschichte eingeflochten ist der dritte Eintrag in die Ruhmeshalle: Die Gründung der Eisenacher Presse in Marburgs Partnerstadt – die erste deutsch-deutsche Zeitung im Januar 1990, noch zu DDR-Zeiten, im Eisenacher „Haus der Dienste“ produziert, in Marburg gedruckt und mit 30 000 Exemplaren in wenigen Stunden verkauft. Die abenteuerliche Geschichte der Redaktion, der Zeitung und der Einheit ist mehrfach beschrieben, so im Buch „Aufbrüche und Umbrüche“ von Andreas Apelt und in meiner deutsch-deutschen Geschichte „Die unvollendete Revolution“.

Es dürfte kaum eine aufregendere kleine Zeitung in Deutschland geben: Das Beste, was die Provinz zu bieten hat, ohne provinziell zu sein. Wahrscheinlich ist auch die aktuelle Entwicklung der OP einen Eintrag wert: Statt diesen Zeitungs-Kleinod in einem Konzern untergehen zu lassen, wie es einigen Zeitungen widerfuhr, kaufte der Verleger seine Zeitung zurück – zum Wohle Marburgs und der Region, zum Wohle der Leser und der Redakteure und zum Wohle der Demokratie, die eine kräftige Stimme gerade dort braucht, wo die Heimat der Bürger ist.

Die preisgekrönteste kleine Redaktion in Deutschland

- 2014 Deutscher Lokaljournalistenpreis in der Kategorie Foto für die crossmediale Serie „Ich und Ich“.

- 2014 „Leser-Blatt-Bindungspreis 2014“ vom Verband Deutscher Lokalzeitungen für das Jahresprojekt „Besser Esser“ (1. Platz).

- 2013 „Leser-Blatt-Bindungspreis 2013“ vom Verband Deutscher Lokalzeitungen für die Serie „Das schaffe ich“ (2. Platz).

- 2012 „Leser-Blatt-Bindungspreis 2012“ vom Verband Deutscher Lokalzeitungen für die Serie „100 Leute, 100 Leben“ (2. Platz).

- 2010 Hessischer Jungjournalistenpreis für Nadine Weigel (heute Foto- und Videoredaktion) für ihren Text- und Video-Beitrag „Pomade und Petticoat“.

- 2009 XMA Cross Media Award der WAN-IFRA für „Crossmedia-Design und -Branding“ für die Gießener Zeitung – Deutschlands erste Mitmachzeitung.

- 2008 XMA Cross Media Award der WAN-IFRA für „Crossmediale Kampagnen” für die Oberhessische Presse.

- 1999 Deutscher Lokaljournalistenpreis (Sonderpreis) für die Zukunftsserie „Marburg 2010“.

- 1995 Deutscher Lokaljournalistenpreis (Sonderpreis) für Jürgen Lauterbachs Serie „Macht in Marburg“

- 1993 Deutscher Lokaljournalistenpreis (Erster Preis) für die Berichterstattung zu den Kommunal- und Bürgermeisterdirekt-Wahlen

- 1989 Deutscher Lokaljournalistenpreis (Dritter Preis) für die Serie „Der Fall Löser“

- 1988 Deutscher Lokaljournalistenpreis (Dritter Preis) für das Konzept

- 1986 Deutscher Lokaljournalistenpreis (Erster Preis) für die Serie „Selbsthilfegruppen“

**

Der Beitrag erschien in der Oberhessischen Presse am 16. Juni 2016 zum 150-Jahr-Jubiläum; hier leicht verändert und erweitert. Der Autor war von 1985 bis 1995 Chefredakteur der OP und von 1990 bis 1994 auch der Eisenacher Presse.

Grundregeln für eine erfolgreiche Recherche (Journalismus der Zukunft 16)

Nichts ist wichtiger im Journalismus als die Recherche. Sonst gäbe es nur noch Pressemitteilungen, die als Nachrichten getarnt die Zeitungen und Online-Seiten füllten: Propaganda der Mächtigen statt Informationen für das Volk. Darum geht es in der 16. Folge der Kress-Serie „Journalismus der Zukunft“: Recherchiere immer – der fünfte Pfeiler der Qualität.

Das sind die Grundregeln für eine erfolgreiche Recherche:

- Machen Sie sich einen Plan!

- Nehmen Sie alle Quellen ernst, auch die von windigen, gar zwielichtigen Typen! Nicht die Moral der Whistleblower ist entscheidend, sondern das Ergebnis der Recherche.

- Suchen Sie nicht nur im Netz! Telefonieren Sie nicht nur! Gehen Sie raus und treffen wirkliche Menschen: Der Blick in freundliche oder unruhige Augen und auf nervöse Hände ist unersetzbar.

- Trauen Sie keiner Quelle im Internet! Prüfen Sie die Echtheit, Plausibilität und Seriosität eines Internet-Profils!

- Trauen Sie auch nicht ihren Vorurteilen und dem eigenen Recherche-Ziel! Haben Sie Mut, Ihre Recherche scheitern zu lassen!

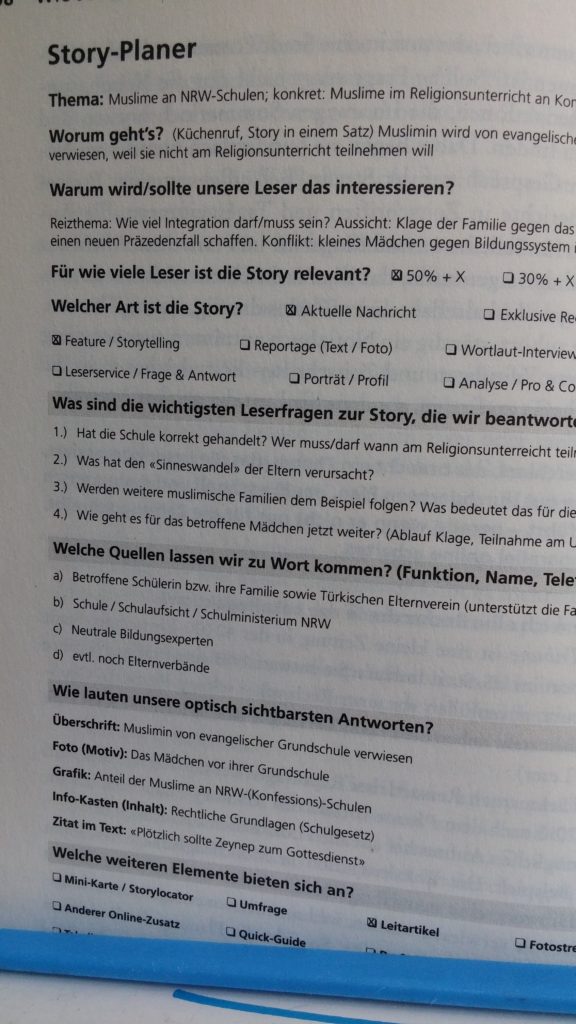

Die meisten Recherchen, vor allem die kleinen und schnellen, scheitern schon in der Vorbereitung: Statt sich in fünf Minuten Ziel und Ablauf zu überlegen, greift man gleich zum Telefon, findet zwei Leute, die antworten, und fängt an zu schreiben. Sinnvoller ist eine Liste, ein Story-Planer, wie ihn die kleine Pharos Tribune im US-Staat Ohio entwickelt hat:

- Thema?

- Worum geht’s?

- Warum sollte das Thema die Leser interessieren? Und für wie viele ist es relevant?

- Was sind die wichtigsten Leserfragen zur Story?

- Welche Quellen lassen wir zu Wort kommen?

- Wie lautet die vermutete Überschrift?

- Welches Fotomotiv und/oder welche Grafik?

- Was kommt in den Info-Kasten?

Redakteure mögen allerdings keine Checklisten. Warum? fragt der kanadische Journalist Craig Silverman, Autor des Buchs „Regret the Error“: Selbst Piloten und Chirurgen führen sie, weil sie eine anspruchsvolle und verantwortliche Aufgabe erfüllen müssen und keine Fehler machen dürfen. Chefredakteure, Ressortleiter und Lokalchefs, die Story-Planer verlangen und kontrollieren, vermeiden jedenfalls schon zu Recherche-Beginn Fehler und Pannen.

Quellen:

- Storyplaner: Das neue Handbuch des Journalismus (Detaillierter Plan zum Kopieren oder als Vorlage zum Selbermachen auf Seite 108)

- http://kress.de/news/detail/beitrag/134919-journalismus-der-zukunft-der-fuenfte-pfeiler-der-qualitaet-recherchiere-immer.html

Rubriken

- Aktuelles

- Ausbildung

- B. Die Journalisten

- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen

- C 5 Internet-Revolution

- C Der Online-Journalismus

- D. Schreiben und Redigieren

- F. Wie Journalisten informiert werden

- Friedhof der Wörter

- G. Wie Journalisten informieren

- H. Unterhaltende Information

- I. Die Meinung

- Journalistische Fachausdrücke

- K. Wie man Leser gewinnt

- L. Die Redaktion

- Lexikon unbrauchbarer Wörter

- Lokaljournalismus

- M. Presserecht und Ethik

- O. Zukunft der Zeitung

- Online-Journalismus

- P. Ausbildung und Berufsbilder

- PR & Pressestellen

- Presserecht & Ethik

- R. Welche Zukunft hat der Journalismus

- Recherche

- Service & Links

- Vorbildlich (Best Practice)

Schlagworte

Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche

Letzte Kommentare

- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...

- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...

- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...

- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...

- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...

Meistgelesen (Monat)

Sorry. No data so far.

Meistgelesen (Gesamt)

- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre

- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ

- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)

- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)

- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von