Wie die Digitalisierung Sigmund Freud Probleme bereitet

Durch die Digitalisierung verändert sich vieles: Für die Massenproduktion von Texten und Bildern brauchen wir keine Druckmaschinen mehr und für Fotos keine Negative, um in der Dunkelkammer Positive, also Bilder zu produzieren, die der Wirklichkeit entsprechen. So werden manche Sprachbilder für die digitalen Ureinwohner unverständlich. Ein Beispiel aus dem Text von Sigmund Freud über das Unbewusste, vor einem Jahrhundert geschrieben:

Eine grobe, aber ziemlich angemessene Analogie dieses supponierten Verhältnisses der bewußten Tätigkeit zur unbewußten bietet das Gebiet der gewöhnlichen Photographie. Das erste Stadium der Photographie ist das Negativ; jedes photographische Bild muß den »Negativprozeß« durchmachen, und einige dieser Negative, die in der Prüfung gut bestanden haben, werden zu dem »Positivprozeß« zugelassen, der mit dem Bilde endigt.

Wer als Lokalredakteur oder Fotograf vor vierzig Jahren mit seiner Kamera in die Dunkelkammer ging (die sich oft in der Toilette befand), kennt diesen Prozess; wer seine Fotos gleich auf dem Display der Kamera oder des Smartphones betrachtet, hat vom „Negativ“ allenfalls einen theoretischen Begriff.

Gaffer mit dem Smartphone: Die Leute waren schon immer so

Tatort „Deja-vu“: Der Stiefvater des ermordeten Jungen an der Elbe, im Hintergrund die Gaffer. Foto: Das Erste

Im MDR-Tatort „Deja-vu“, am Sonntag im Ersten, ist eine Kinderleiche zu sehen, die aus der Elbe gezogen wird. Gaffer fotografieren mit ihren Handys. „Wie sind die Leute nur so krank geworden?“, fragt Kommissarin Henni Sieland. „Die waren schon immer so“, entgegnet ihre Kollegin Karin Gorniak. „Nur gab es früher keine Smartphones.“

Quelle: FAZ 27.1.2018

Der Braunschweiger Fotograf Thomas Ammerpohl ist tot: Greenpeace, Movimentos Ballett und WHO in Afrika

Der Fotograf Thomas Ammerpohl in Äthiopien, von Kindern umringt, denen er seine und ihre Bilder zeigt. Foto: Raue

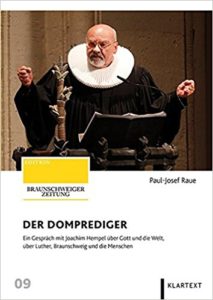

Der Braunschweiger Fotograf Thomas Ammerpohl ist am Montagabend gestorben (13. November 2017); Ende Mai hatte er mit vielen Freunden und Bekannten noch seinen 70. Geburtstag im „Deutschen Haus“ gegenüber vom Braunschweiger Dom gefeiert.

Ammerpohl war ein Fotograf in der Provinz, aber seine Professionalität war alles andere als provinziell. Er, im Harz geboren, mochte seine Heimat, das Braunschweiger Land; er arbeitete erst als Krankenpfleger und Zahntechniker, dann über Jahrzehnte regelmäßig für die „neue braunschweiger“ (nb), er ging zu Kaninchenzüchtern und Ordensverleihungen, zur Goldkonfirmation ebenso wie zum Kreisliga-Fußball – und war beliebt bei den Menschen, die wir gerne die „einfachen“ nennen. Er fotografierte stets frei – aus Überzeugung – für dpa und für Zeitungen, auch internationale.

Er beeindruckte die Leser der Braunschweiger Zeitung mit seinen Ballett-Fotos von den Movimentos-Festspielen in Wolfsburg und bekam dafür in Wien einen europäischen Zeitungspreis: „European Newspaper Award – Excellence“.

Er fühlte sich in der Welt zu Hause, fuhr mit seinem Freund, dem Domprediger Joachim Hempel, fotografierend durch das Morgenland, in dem das Abendland gegründet ist; er reiste Dutzend Male durch Palästina, Syrien, Arabien, Afrika und den Kaukasus. Ihn faszinierten weniger die alten Steine als die Menschen, denen er begegnete. Immer hatte er ein Bündel einheimischer Geldscheine in der Tasche: Wenn er Menschen porträtierte, fragte erst um Erlaubnis und gab dann das Geld – ein Geschäft aus Respekt und auf Gegenseitigkeit.

Wo er saß, war er von Kindern umgeben: Er fotografierte sie und zeigte ihnen auf dem Display die Bilder, er ließ sie staunen und staunte selber. Zu Beginn seiner Laufbahn war er Anfang der achtziger Jahre Fotograf bei Greenpeace; in den neunziger Jahren und darüber hinaus dokumentierte er Leprakranke im Senegal, beauftragt von der WHO.

Auch in der Kultur, die ihn ein Leben lang faszinierte, waren es die Künstler, die ihn anzogen: Zum einen beim Staatstheater Braunschweig, aber noch intensiver weltweit. Mehr als hundert internationale Ballett- und Modern-Dance-Ensembles aus 18 Nationen engagierten ihn; er fotografierte bei Tanz- und Theaterfestivals in Amsterdam, Barcelona, Paris, London, Kasan, Moskau, St. Petersburg und Hamburg, Hannover, München, aber auch in New York – und vor allem beim Movimentos-Festival der Wolfsburger Autostadt von VW.

Auf Ausstellungen wurden seine Werke gezeigt, in Braunschweig, Hannover und Hamburg. Über eine Reihe von Ehrungen konnte er sich freuen: Silbermedaille der schönen Künste bei der Foto-Biennale in Mouscron/Belgien, FIAP-Award-Goldmedaille und mehrfach Gold-, Silber- und Bronze beim Hasselblad Austrian Super Circuit in Linz/Österreich.

Auch die Bilder in dem Buch „Der Domprediger“ stammen von Thomas Ammerpohl: Das große Interview zum Abschied von Joachim Hempel.

Die Beisetzung findet am Samstag, 18. November, um 11 Uhr auf dem Braunschweiger Hauptfriedhof statt.

Journalisten und Manager sollten Leser und Zuchauer respektieren – oder?

Ein Journalist und Manager sollte die Menschen mögen, für die er arbeitet, zumindest sollte er sie respektieren. Thomas Ebeling, Chef von „Pro 7-Sat1“ , sprach in einer Telefonkonferenz über seine Zielgruppe so, ins Deutsche übersetzt:

Es gibt Menschen, ein bisschen fettleibig und ein bisschen arm, die immer noch gerne auf dem Sofa sitzen, sich zurücklehnen und gerne unterhalten werden wollen. Das ist eine Kernzielgruppe, die sich nicht ändert.

Es soll auch Zeitungs-Redakteure geben, nicht nur in den Feuilleton-Ressorts, die so über ihre Leser denken – und die sich wundern, wenn einige die Respektlosigkeit zurückgeben, abbestellen und von „Lügenpresse“ sprechen.

Quelle: DWDL / https://www.dwdl.de/nachrichten/64288/prosiebensat1chef_ebeling_lstert_ber_seine_zuschauer/

Sprachbild aus alten Zeiten: Löschpapier

Lautschreierische Überschriften, verbunden mit ungefähr so viel Informationsgehalt wie geschreddertes Löschpapier, ist zu einer gewinnbringenden Kombination geworden.

Michael Moorstedt in der SZ vom 9. Oktober 2017 über Fakenews, ein Bild aus der Vor-Digital-Welt nutzend und einen falschen Singular

NZZ: „Bilderflut von Terror in den Medien macht uns zu schaffen“

Es sind die Bilder, die den Menschen Angst machen – obwohl wir trotz der Attentate in Barcelona und anderswo relativ sicher leben. „Die Bilderflut von Terror und Verbrechen in den Medien macht uns zu schaffen“, sagt Stefan Blättler, Präsident der kantonalen Polizeikommandanten, in der Neuen Zürcher Zeitung (Montag, 21. August 2017). Durch die Bilder, die sich in Sekundenschnelle um die Welt verbreiten, entstehe schnell das Gefühl, früher sei alles sicherer gewesen.

Wenn die Menschen die Berichte von Krawallen, von Unglücksfällen und Verbrechen sehen, verankern sich sofort Bilder im Hirn. Fragt man sie konkret, ob sie sich persönlich gefährdet fühlten, dann verneinen dies die meisten für sich selbst. Es besteht eher ein allgemeines Gefühl der Unsicherheit. Doch das müssen wir ernst nehmen.

Überhaupt habe sich das Lebensgefühl in der 24-Stunden-Gesellschaft verändert. „Unsicher fühlen sich meist nicht die Leute, die in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag unterwegs sind. Dass es draußen gefährlich sei, glauben vor allem jene, die um diese Zeit zu Hause schlafen.“

Trotz oder wegen Trump, Erdogan und AfD: Medien-Vertrauen im Allzeit-Hoch

Noch nie war das Vertrauen in die Presse laut Euro-Barometer so hoch in Deutschland wie 2017. Grafik: Uni Würzburg

Kim Otto ist Professor für Wirtschaftsjournalismus an der Universität Würzburg; er sorgt dafür, dass Journalisten wieder ruhiger schlafen können.

Noch nie seit über 15 Jahren war das Vertrauen in die Presse so hoch wie heute. Den deutschen Medien ist es gelungen, das in sie gesetzte Vertrauen zu stärken und weiter auszubauen.

Der Bayerische Rundfunk berichtet über die neue Studie des Würzburger Professors, der regelmäßig, zusammen mit Andreas Köhler, Daten des Eurobarometers auswertet; in Deutschland befragt Infratest im Auftrag der Europäischen Kommission 1.500 Bürger im Alter ab 15. Unter Presse werden Zeitungen, Magazine, TV und Radio subsumiert.

Was fiel den Wissenschaftlern besonders auf:

- Auch bei den jungen Leuten von 25 bis 34 stieg das Vertrauen um zehn Prozentpunkte – auf fünfzig Prozent. Zum Vergleich: Bei den Ältesten über 75 vertraut zwei Drittel der Presse.

- Das Vertrauen stieg besonders stark – um 18 Prozentpunkte – im rechten Spektrum: Die Hälfte der Bürger die sich selbst rechts einordnen, vertrauen den Zeitungen, aber auch zunehmend Radio und TV.

Offenbar gelang es den Medien zuletzt immer besser, dem von rechtspopulistischen Parteien und Bewegungen vertretenen Eindruck entgegen zu treten, ihre Berichterstattung sei politisch gefärbt und von oben gesteuert. Die Diskussionen über Fake-News und die Einschränkungen der Pressefreiheit in der Türkei haben sicherlich auch einen Anteil daran, dass die Menschen in Deutschland Presse und Rundfunk stärker wertschätzen,

sagt Medienprofessor Kim Otto. Skeptischer schätzen andere, meist ältere Studien das Medien-Vertrauen ein. Es bringt allerdings wenig, wenn in Umfragen allgemein nach Medien gefragt wird. Jeder Bürger stellt sich etwas anderes vor, wenn er nach „den Medien“ gefragt wird. Erkunden sich Interviewer differenzierter, schneiden Zeitungen deutlich besser ab als die sozialen Netzwerke oder der Boulevard.

Gibt es auch einen Unterschied zwischen einer Lokalzeitung und einer nationalen Zeitung? Zwischen dem Spiegel und dem Südkurier in Konstanz? Die „Forschungsgruppe Wahlen“ fragte im Herbst vergangenen Jahres genauer und wollte endlich einmal erfahren: Wie beurteilen Bürger ihre Lokal- und Regionalzeitungen?

Erstaunlich ist das Ergebnis nicht, aber das Gefühl erreicht endlich einen festen Boden: Regionale Tageszeitungen liegen vorn. Auf einer Thermometer-Skala – von plus 5 für exzellent bis minus 5 für katastrophal – liegen die Regionalzeitungen bei 2,4; es folgen die nationalen Zeitungen (2,2), Magazine wie der Spiegel (2,1) und das Fernsehen (1,9). Die sozialen Netzwerke liegen im Frostbereich der Skala bei minus 1,5.

Offenbar bleiben die Bürger auch den Nachrichtenquellen treu, die sie kennen – selbst wenn digitale Angebote sich rasant vermehren; das belegt eine große schwedische Studie, die das Medienverhalten der Menschen über dreißig Jahren verfolgt. Der Kreis schließt sich: Ich vertraue dem Medium, das ich häufig nutze; und ich nutze das Medium, dem ich vertraue. So wird das Vertrauen zum Markenzeichen, das Manager und Journalisten hegen und pflegen müssen.

Überraschend ist das Ergebnis bei den digitalen Ureinwohner: Sie bewerten die Zeitungen, die regionalen wie die nationalen, noch besser als die analoge Generation (2,5); auch die sozialen Netzwerke schneiden bei den jungen Leuten mit minus 1,5 so schlecht ab wie bei den Älteren. Zu den 16-29-Jährigen schreibt die „Forschungsgruppe Wahlen“:

Sie haben ein relativ großes Vertrauen in die Qualitätsmedien und eine größere Skepsis gegenüber den Boulevardmedien und auch gegenüber den sozialen Medien.

Es gibt meines Wissens keine wissenschaftliche Studie, die einen positiven Einfluss von sozialen Medien, inklusive Youtube, feststellt, wenn es um Vertrauen und politische Meinungsbildung geht.

Die Allensbacher Befragung zur Glaubwürdigkeit der Medien, von den Zeitschriftenverlegern in Auftrag gegeben, zeigt ebenfalls: Sieben von zehn Bürgern vertrauen Zeitungen und Zeitschriften, gerade mal einer vertraut Facebook und Twitter. Das Netz ist in Ungnade gefallen, wenn es um Genauigkeit und Fairness der politischen Debatten geht.

Aber viele Leser wollen erfahren, was andere denken. Dabei stört sie nicht der falsche Ton: Sie können einerseits einschätzen, dass unerfahrene Kommentatoren nicht so geschliffen schreiben wie Profis in den Redaktionen; sie unterscheiden andererseits deutlich eine Nachricht, die vertrauenswürdig sein muss, von einer Meinung, die durchaus kontrovers und aggressiv sein darf. So ist auch der Erfolg von Leser-Seiten in Zeitungen zu erklären, die dem Vorbild der Speakers Corner folgen und Querdenker zu Wort kommen lassen, oft bis an die Grenze des Erlaubten und über die Grenze des Erwünschten hinaus.

Bei den Leser-Kommentaren wünscht sich laut Allensbach-Umfrage nur eine Minderheit die politische Korrektheit, die für eine Mehrheit der Redakteure wichtig ist. Die Kommentar-Rubriken sind ein Schauspiel, das man sich gerne anschaut – ohne die Lust zu verspüren, selber auf die Bühne zu gehen und mitzuspielen. Drei Viertel der Bürger will die eigene Meinung nicht aufschreiben, gerade mal jeder Zehnte hat mehrmals auf einen Artikel im Netz reagiert.

Wahrscheinlich reicht es den meisten, wenn sie im Netz und in Zeitungen die eigene Meinung lesen, wie sie ein anderer formuliert; findet man aber seine Meinung nicht oder nur selten wieder, entsteht der Eindruck der Manipulation oder im schlimmsten Fall der Ausgrenzung: Man darf in diesem Land ja nicht mehr seine Meinung sagen!

**

Mehr in meiner Kress-Kolumne JOURNALISMUS: – https://kress.de/news/detail/beitrag/137356-vertrauen-die-buerger-noch-den-journalisten-studien-beweisen-ja.html

Wie sich „Brand Eins“ aus der Asche von „Econy“ erhob (Journalismus-Geschichte)

Gabriele Fischer war stellvertretende Chefredakteurin des Manager Magazin, als sie den Spiegel-Verlag überzeugte, ein neues, ganz neues Wirtschaftsmagazin zu gründen:

Ein Magazin für Leute, die aufbrechen; die etwas unternehmen; die Wirtschaft noch als Abenteuer begreifen und nicht ständig über Steuerlast und Bürokratie klagen. Ein Magazin für die Mutigen eben – und gegen die Bremser,

so schrieb sie im ersten Editorial von Econy; Vorbilder gab es in den USA mit Fast Company und Wired.

Nicht einmal drei Monate brauchte sie von der Idee bis zum ersten Heft. War dies einer der Gründe, warum Econy keine Freunde fand im Verlag und in der Spiegel-Redaktion? Ein Schnellschuss, ohne lange Debatten über Sinn, Unsinn und Ziel – und dann noch mit einer winzigen Redaktion: Das kann nichts Rechtes geben, dachte die Spiegel-Redaktion, die gerne monumental denkt. Auf jeden Fall schmunzelte sie über ein Magazin, das mit drei, vier Redakteuren 220 Seiten anständig füllen wollte.

Aber selbst das war wegweisend: Eine kleine Redaktion sucht die Themen und dafür die besten Autoren.

So werden bald die meisten Zeitungen und Magazine arbeiten, wenn sie es nicht heute schon tun: Kleine Teams, die strategisch denken, mit wenigen Redakteuren, die recherchieren, was nur unabhängige Redakteure recherchieren können, und Freien, die gut bezahlt werden und Qualität liefern.

Der Respekt vor den Freien, deren gute Bezahlung und eine exzellente Textredaktion – damit fing Econy an; das bietet Brand Eins immer noch. Wenn Manager heute sparen wollen, sparen sie meist am falschen Ende: Sie senken radikal die Etats für die Freien. Das führt zu einem fatalen Qualitätsverlust: Weniger Redakteure, kaum Geld für Freie – wie soll das funktionieren?

Gabriele Fischer stellte weder Layouter ein noch einen Art-Direktor, sondern nahm einen wenig bekannten Freien: Mike Meire war ein junger Grafiker, der mit völlig neuem Blick auf zu bedruckendes Papier schaute. Auf seinen Fotos saßen Manager nicht hinterm aufgeräumten Schreibtisch, sondern schaukelten, leicht verwischt, auf einer Schaukel; die Leser blickten nicht in Superbüros, sondern aus dem Fenster auf eine Brache mit Bagger. Eigentlich war es einfach: Die Fotos zeigten die Welt und die Menschen, wie sie wirklich sind; sie nahmen den Personen die Rollen, in die sie gezwängt sind – aber ohne sie bloßzustellen.

Mike Meire war ein Glücksfall, er entwickelte ein völlig anderes Design, das Abschied nahm von allem, was üblich war – und das dann mit vielen Preisen gekrönt wurde. Die Entscheider in den Medienagenturen, die Gabriele Fischer auf einer Roadshow einfing, waren begeistert – ein neuer Stil im Journalismus! In kurzer Zeit waren alle Anzeigen-Seiten für ein komplettes Jahr verkauft. Das müsste eigentlich die Erfüllung eines Manager-Traums sein – aber nicht beim Spiegel.

Als die Druckmaschine für die zweite Ausgabe lief, verkündete der Verlag schon das Aus – angeblich weil der Verkauf der ersten Ausgabe die Erwartungen nicht erfüllt habe. Die Gründe lagen wohl tiefer: Die Philosophie von Econy war nicht die Philosophie von Spiegel und „Manager Magazin“. In Redaktion und Verlag bezogen sie einen Satz aus dem Fischer-Editorial durchaus auf sich und ersetzten „Zeitung“ mit „Der Spiegel“: „Wer morgens seine Zeitung liest, könnte glauben, diese Gesellschaft sei erstarrt und festgefahren.“

Im Spiegel herrschte die „Saturiertheit“, von der Professor Volker Lilienthal gerade zum 70-Jahr-Jubiläums schrieb – und die Lilienthal noch nicht als beendet ansieht. Lilienthal spricht auch vom persönlichen Wohlstand der Redakteure als Mitbesitzer des Verlags: Auch der, in Form von hohen Tantiemen, drohte geschmälert zu werden durch Verluste von Econy, die weder zu erwarten waren und wohl nie eingetreten wären.

Spiegel-Redakteure wissen kaum noch etwas vom Leben einfacher Menschen, auch davon schreibt Lilienthal. Und genau von diesen Menschen, die unterhalb der Spiegel-Wahrnehmung liegen, handelte Econy. Kurzum: Es ging um Geld, auf das die Redakteure nicht verzichten wollten, und um eine Veränderung, die man sich vom Hals halten musste. „Nicht für Bremser“ stand auf einer Werbetafel für Econy und „Ich bin kein Erbsenzähler“ auf einem T-Shirt. Das reichte.

Wer wissen will, warum sich der Spiegel heute noch schwer tut mit Veränderung, gar Aufbruch, der schaue auf das Ende von Econy: Die Angst vor der Veränderung sitzt neurotisch tief.

Was Gabriele Fischer nach dem Aus durchmachte, war ein Albtraum:

Zuerst kaufte ein anderer Verlag Namensrechte und Redaktion, aber rechnete nicht mit einer selbstbewussten und unabhängigen Chefredakteurin Fischer. Man trennte sich schnell, der neue Verlag machte mit neuer, durchaus renommierten Chefredakteurin und neuer Redaktion weiter – und scheiterte. Fischer war die Seele von Econy; und eine Seele kann man nicht kopieren.

Dann kam das Management-Buyout ohne großes Geld, aber mit großen Plänen. Der neue Name war der Name, der schon vor Econy auf der Liste stand – und der nichts mit „Marke 1“ zu tun hatte, was Spiegel-Anwälte abschreckte, sondern mit der Adresse der Redaktion: Brandstwiete 1.

Vom Ende her betrachtet, sieht die Story von Brand Eins wie eine einzige Erfolgsstory aus. „restart“ stand auf dem Titel der ersten Ausgabe: „Die Lust am Neubeginn“. Dieser Neubeginn war allerdings näher an „Schweiß, Tränen und Mühen“ als an Lust, und der Erfolg lag nicht griffbereit.

Auch das Platzen der Dotcom-Blase, das Ende der New Economy – ein halbes Jahr nach der ersten Brand Eins-Ausgabe – verhinderte nicht den Erfolg. Warum? Econy und Brand Eins waren der Spiegel der New Economy, ihr Sprachrohr. Aber beim Verglühen der New Economy gingen nur Firmen zugrunde, die im nicht selten kriminellen Übermut alle Regeln verletzt hatten; aber nicht zugrunde ging der Gründer-Geist und die Haltung, Mut zur Veränderung zu haben: Dafür stand Gabriele Fischer, dafür stand ihr Magazin – das war entscheidend.

Die Chronik des Neubeginns hat Gabriele Fischer auf zwei Seiten des ersten Hefts aufgeschrieben. Die komplette Chronik dieses einzigartigen Journalistinnen-Lebens wäre ein Buch wert, nicht umweht von Weihrauch, sondern als Lehrbuch für Menschen, die an den Journalismus glauben; als Mutmacher für Manager und Redakteure, die den Journalismus für eine demokratische Gesellschaft retten wollen; und als spannenden Roman, den nur das Leben schreiben kann.

Neben dem Editorial der ersten Hefts steht ein ungewöhnliches Porträtfoto von Gabriele Fischer: Sie wird am Rande von der Blüte einer Blume angelächelt, obwohl ihr sichtbar nicht zum Lächeln zumute ist; das Bild könnte aus einem Familienalbum stammen. Heute steht neben dem Editorial eine strenge, vielleicht zu strenge Frau, mehr Ikone als Familienalbum: Das Gesicht halb im Licht, halb im Schatten – wie eine Metapher zur Geschichte von Brand Eins.

Brand Eins war die letzte nennenswerte Gründung eines Magazins mit Anspruch, danach kamen nur noch Cicero“, mittlerweile auch verkauft wie ehedem Econy, kamen Landlust und Barbara („kein normales Frauenmagazin“) und kam eine endlose Folge von Plagiaten, die bei den TV-Zeitschriften oft schon über keine Redaktion mehr verfügen. Könnte die Ideenlosigkeit der Verlags-Manager dem Journalismus und der Gesellschaft mehr zusetzen als Google, Facebook & Co?

Es ist großartig, etwas geschaffen zu haben. Weil es auch Spaß macht, Widerstände zu überwinden. Und weil uns nur dann die Zukunft gehört“,

steht am Ende des Editorials vom Juni-Heft 2016 mit dem Schwerpunkt „Einfach machen“. Der schönste Satz der Fischer-Editorials steht allerdings im ersten Heft:

Etwas, das alle Restart-Geschichten eint: In ihnen steckt ein Teil des alten Menschheitstraums, man könne alle seine Erfahrungen bewahren – und noch einmal von vorne beginnen. Vielleicht ist es das, was Menschen treibt, trotz Niederlagen und Rückschlägen nicht aufzugeben.

Das „vielleicht“ in diesem Satz hat Gabriele Fischer in ihrem Leben gestrichen.

Die komplette Kolumne bei kress.de:

Die Online-Sonntagszeitung der HNA: Nur Qualität wird den Journalismus retten

Guter Journalismus wird notwendig sein, um die Leser, gerade die jungen, anzuziehen. So denken Horst Seidenfaden und Jens Nähler von der HNA in Kassel, sie denken ihre Sonntagszeitung für Online-Leser, aber sie denken sie aus der Zeitung heraus – und starten Anfang Dezember Sieben, eine lokale Sonntagszeitung im Internet.

Qualität zählt, nicht Quantität wie in den billig gemachten 24er-Blaulicht-Portalen, in denen Leser die aktuellen Leichen zählen können: In der Tat werden diese Portale geklickt wie der Teufel, aber sie bringen nur Reichweite und keinen Gewinn – erst recht keinen Gewinn für den Journalismus. Sieben ist der journalistische Gegenentwurf, „Premium first“ nennt ihn Horst Seidenfaden.

Anfang Dezember wird Sieben das erste Mal erscheinen, ein Weihnachtsgeschenk für junge Nicht-Leser, die auf ihrem Tablet die Faszination des Lokaljournalismus erleben sollen. Was ist neu an dieser Zeitung im Netz?

- Sieben hat ein eigenes Design, das sich nicht an das HNA-Layout anlehnt.

- Die Ressorts sind nicht die Ressorts der Zeitung, das Menü ist übersichtlich: Heimat / Welten mit Politik und Kultur / Leben mit Garten, Wohnen, Reisen / Klartext mit exklusiver Meinung von starken Kommentatoren.

- Blogger aus der Region liefern Ratgeber-Themen wie Ernährung, Mode oder Fitness.

- Keine aktuelle Nachrichten, auch keine Sportergebnisse vom Wochenende; die finden die HNA-Leser weiter auf hna.de und Kassel-Live.

- Es gibt kein E-Paper; es ist zu teuer in der Produktion, zudem sind keine Verlinkungen oder Einbindungen von Videos möglich.

- Sieben ist strikt lokal: „Aus den Lokalausgaben fischen wir während der Produktionswoche die Themen heraus, die dann erst später im Blatt erscheinen“, erläutert Horst Seidenfaden, der die Idee hatte. Online-Chef Jens Nähler setzt das Konzept um: „Wir füttern die Artikel an, etwa mit Videos und Bildergalerien.“

Das sind mögliche Themen von Sieben, zu finden in der Nullnummer:

Porträts eines Discjockeys „Die Magie des Plattentellers“ und eines Extremläufers aus Baunatal oder eines Tätowierers aus Treysa; Recherchen wie „Was Verbraucher zu Bio lockt“; eine Bildergeschichte mit Fotos eines Paars aus Kaufungen, das durch Kanadas Natur gezogen war; eine Nachmach-Geschichte „So entsteht ein Schlüsseltäschchen in fünf Schritten“, aufgehängt an einer Patchwork-Gruppe.

Es gibt keine eigene Sieben-Redaktion, die Produktion bewältigt zunächst Jens Nählers kleine Online-Redaktion. Den Inhalt besorgen zum großen Teil die Lokalredaktionen. „Für die Redakteure bedeutet das keine Zusatzarbeit“, sagt Chefredakteur Seidenfaden, „sondern nur eine Verzögerung: Sie dürfen die Themen zeitversetzt, also in den Wochen nach der Sieben-Ausgabe, im Lokalteil mitnehmen.“

Sieben wird bis Ostern Sieben kostenlos sein – verbunden mit dem Hinweis, dass es ab April denen 4,90 Euro kosten wird, die es ausschließlich abonnieren wollen; für HNA-Abonnenten ist es inklusive. Auf die gut 130.000 Zeitungs-Abonnenten schielen die Chefredakteure nicht. Sie dürfte Sieben nicht übermäßig beeindrucken: Sie reagierten in einem „User-Test“ zurückhaltend, die siebte Ausgabe dürfte ihre Bindung an die Zeitung kaum stärken.

Je weniger die Testleser regelmäßig Zeitung lesen, je weniger sie an das Zeitungs-Layout gewöhnt sind, desto begeisterter waren sie. So werden die „Digital-Only“ zur lukrativen Zielgruppe, die sich durchaus für ein Abo, ähnlich wie bei Spotify oder Netflix, erwärmen können.

Mehr in der Kress-Kolumne JOURNALISMUS! – https://kress.de/mail/news/detail/beitrag/136489-ein-kleiner-schluessel-zum-paid-content-hna-bringt-im-netz-ein-sonntags-lokalmagazin.html

Wie destruktiv ist die professionelle Medienkritik?

„Die professionelle Medienkritik gefällt sich bislang eher in der Rolle des destruktiven Beobachters – produktive Impulse sind Mangelware“, schreibt der Politikwissenschaftler Christoph Bieber (46), Mitglied des WDR-Rundfunkrats. Das ist allerdings nur ein Nebenaspekt im Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung, in dem Biber auf das neue Internet-Format „Funk“ eingeht – das öffentlich-rechtliche TV für junge Leute; er fragt, ob die Kontrolle noch so funktionieren solle wie beim klassischen TV und antwortet: Nein, dafür sind die Gremien kaum geeignet.

Der Essener Professor verweist auf die BBC, die Zuschauerräte (Audience councils) punktuell und themenbezogen mit den Verantwortlichen diskutieren lässt, und auf „Start-up-Labore“ der BBC; er erwähnt auch die Workshops, mit denen der NDR experimentiert.

**

Quelle: SZ 14. November 2016

Rubriken

- Aktuelles

- Ausbildung

- B. Die Journalisten

- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen

- C 5 Internet-Revolution

- C Der Online-Journalismus

- D. Schreiben und Redigieren

- F. Wie Journalisten informiert werden

- Friedhof der Wörter

- G. Wie Journalisten informieren

- H. Unterhaltende Information

- I. Die Meinung

- Journalistische Fachausdrücke

- K. Wie man Leser gewinnt

- L. Die Redaktion

- Lexikon unbrauchbarer Wörter

- Lokaljournalismus

- M. Presserecht und Ethik

- O. Zukunft der Zeitung

- Online-Journalismus

- P. Ausbildung und Berufsbilder

- PR & Pressestellen

- Presserecht & Ethik

- R. Welche Zukunft hat der Journalismus

- Recherche

- Service & Links

- Vorbildlich (Best Practice)

Schlagworte

Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche

Letzte Kommentare

- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...

- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...

- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...

- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...

- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...

Meistgelesen (Monat)

Sorry. No data so far.

Meistgelesen (Gesamt)

- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre

- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ

- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)

- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)

- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von