Spiegel Daily: Wenig Neues, aber erfreulich preiswert

Daniel Bouhs schreibt auf Zapp/NDR:

Blattmacher geben Spiegel Daily kaum eine Chance / Skeptisch: Paul-Josef Raue.

Etablierte Zeitungsmacher bleiben angesichts der neuen Konkurrenz von Spiegel Daily erstaunlich gelassen. „Ich gebe Daily nicht lange – sie kommen zu spät und haben wenig Neues darin“, sagt etwa der einstige Chefredakteur von Braunschweiger Zeitung und Thüringer Allgemeinen, Paul-Josef Raue, in einer ZAPP-Umfrage auf dem Europäischen Zeitungskongress in Wien, bei dem die Daily-Macher wiederum nicht vertreten waren. Raue, der inzwischen Verlage berät, vermutet: „Journalistisch wird da nicht viel passieren.“

Keine Angst: Michael Bröcker – „Nicht wirklich überzeugend“

Auch der Chefredakteur der Rheinischen Post, Michael Bröcker, äußerte sich äußerst skeptisch über die Zukunft der Digitalzeitung, die das Nachrichtenmagazin seit Mitte Mai werktags pünktlich um 17 Uhr veröffentlicht. „Eine Abendzeitung? Da gibt es viele Ideen von anderen Verlagen, die das ‚Best-of‘ des Tages noch mal anbieten, die [aber] alle nicht wirklich überzeugend funktionieren.“ Seine Redaktion wolle vielmehr auf Podcasts, also Audioangebote, für Pendler setzen. „Wir schauen uns das mit Neugier an und arbeiten weiter an unseren Modellen. Angst haben wir nicht“, sagte Bröcker.

Auch die Chefredaktion von Bild ist nicht vom Tageszeitungsmodell des Spiegel überzeugt. Julian Reichelt sagte ZAPP zwar, er halte das Projekt inhaltlich in weiten Teilen für gelungen, er glaube aber auch, dass „ein fester Erscheinungszeitpunkt für ein digitales Produkt ein sehr gewagtes Projekt ist“. Reichelt wünschte den Daily-Machern allerdings auch „viel Erfolg“, denn: „Diese Mentalität, dass für Journalismus wieder bezahlt werden muss, ist etwas, was wir zwingend in unserem Beruf und unserer Branche brauchen.“

„Nötiger Preisdruck“

Verlagsberater Raue prognostizierte allerdings auch, der Spiegel werde mit seinem täglichen Ableger, der deutlich unter zehn Euro im Monat kostet, „andere in die Bredouille bringen“ – und das sei sogar gut:

Das, was bei den Verlagen online passiert, ist zu teuer. Man versteht nicht, warum man 30, 40 Euro im Monat bezahlen muss, um etwas Digitales zu sehen.

Die Tageszeitung des Spiegel könne hier für den nötigen Preisdruck sorgen.

Das Paradox: US-Bürger misstrauen den Medien, aber nicht ihrer Lokalzeitung

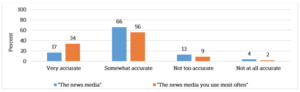

Berichten die US-Nachrichten-Medien sehr genau? Das glauben nur 17 Prozent (blau); doppelt so viele haben hohes Vertrauen in die lokalen Medien (braun), die sie regelmäßig nutzen. Grafik: Niemanlab

Das Vertrauen der Amerikaner in die Medien ist auf den tiefsten Punkt gefallen, seitdem Gallup vor 45 Jahren mit der regelmäßigen Befragung begonnen hat. Nur noch 24 Prozent vertrauen den Nachrichten-Medien im Allgemeinen, allerdings vertrauen laut Niemanlab 53 Prozent „ihren“ Medien, die sie regelmäßig lesen oder anschauen. Sogar 90 Prozent sind sicher, dass ihr lokales Medium genau oder sehr genau berichtet.

Die Hauptkritik der Leser? Die Hälfte meint, Medien im Allgemeinen gestehen ihre Fehler nicht ein; aber der Wert sinkt auf ein Drittel bei den Medien, die Menschen regelmäßig nutzen.

Diese Unterschiede in der Bewertung wird als Fenno-Paradox bezeichnet nach dem Politikwissenschaftler Richard Fenno, der 1972 in einem Vortrag erläuterte:

Die Bürger hassen den Kongress als Institution, aber mögen ihre lokalen Abgeordneten. Ähnlich ist es mit den Medien: Man kann sie generell verachten und gleichzeitig die lokalen mögen, die man kennt.

Es ist offenbar kaum möglich, alle Probleme der Bürger zu lösen: Die Schuld daran geben die Bürger der fernen, der nationalen Instanz, während der lokale Abgeordnete die konkreten Probleme in seiner Region kennt und darauf reagiert.

Warum vertraut ein Facebook-Nutzer einer Nachricht?

Dieter Golombek sucht die herausragenden Beiträge für das Journalisten-Jahrbuch heraus. Er war über drei Jahrzehnte Jury-Vorsitzender des Deutschen-Lokaljournalisten-Preises. Foto: KAS

Die Frage, warum ein Facebook-Nutzer einer Nachricht vertraut, stellte das Nieman-Lab und gab als Antwort das Ergebnis einer Studie wieder, die für Journalisten niederschmetternd sein dürfte: Nicht der Autor, nicht die Quelle – also Magazin oder Zeitung -, sondern der „Freund“, der die Nachrichten weitergeleitet hat, ist der entscheidende Vertrauens-Faktor. In dem Experiment konnten sich nur zwei von zehn Facebookern überhaupt an die Quelle der Nachricht erinnern.

Die Wissenschaftler, die die Studie auswerteten, geben Facebook und anderen sozialen Netzwerken den Rat: Ihr könnt mehr tun, um die Quelle herauszustellen; Ihr müsst Informationen über die ursprünglichen Quellen liefern!

Wenn man sieht, wie sich „Fake news“ auf soziale Medien ausbreiten, bestätigt dieses Experiment nach Meinung der Forscher:

Die Menschen unterscheiden kaum zwischen bekannten und unbekannten, ja sogar erfundenen Quellen, wenn es darum geht, Nachrichten zu vertrauen und zu teilen. Sogar 19 Prozent der Leute, die unsere fiktive Nachrichtenquelle gesehen haben, wären bereit gewesen, die Nachricht einem Freund zu empfehlen.

Um die Kernfrage des Journalismus geht es auch in zwei herausragenden Artikeln des „Jahrbuch für Journalisten 2017“, erschienen im Oberauer-Verlag: Wohin steuert der Journalismus? Ein wenig verzweifelter könnten wir auch fragen: Wohin treibt er?

Mathias Müller von Blumencron, Digital-Chefredakteur der FAZ schreibt in „Verschlingt Facebook des Journalismus“ über die „medialen Drogen einer im tiefsten Inneren verunsicherten Gesellschaft“:

„Bei Buzzfeed und ähnlichen Angeboten geht es primär nicht um Neuigkeiten, Nützliches oder Unterhaltsames. Es geht um die Selbstvergewisserung der Nutzer.“ Die Plattformen spielen einen Dreiklang: Sie verbinden Menschen zuerst mit sich selbst, dann mit den engsten Freunden und schließlich mit ihrer Subkultur. Die Gesellschaft und ihre Themen spielen kaum eine Rolle.

Facebook wird für viele zur ersten Nachrichtenquelle: „So wird Subjektivität verobjektiviert“, schreibt Blumencron. Was in den sozialen Netzwerken am meisten gelesen wird, hat nur noch wenig mit den Nachrichten gemein, die man in der alten Welt Nachrichten nannte – also all das, was die Welt bewegt.

Hier liegt die weitreichendste gesellschaftliche Folge der sozialen Netzwerke: Ihr Tun dient nicht primär der Welterkenntnis, sondern der Selbsterkenntnis.

Mathias Müller von Blumencron zitiert Mat Yarow, Direktor einer Abteilung für „Audience Development“ bei der New York Times, die unzählige Artikel direkt für Facebook oder Snapchat produziert mit dem Ziel: „Das System fluten und dann Facebook den Job machen lassen.“ Geld sei damit nur wenig zu verdienen, aber die Hoffnung bleibe, dass die Facebooker am Ende doch auf den Seiten der Zeitung landen. „Aber es bedeutet auch, die Ego-Maschinen weiter zu füttern“, schreibt Blumencron, „und das Informationsgefüge der Gesellschaft zu verändern.“

„Es gibt Momente, da wünsche ich mir, das Internet sei nie erfunden worden“, schreibt Zeit Online-Chef Jochen Wegner den Lesern seiner Wochenzeitung. Der zweite Lesetipp aus dem Jahrbuch gilt keinem Trend, sondern dem alltäglichen Wahnsinn mit der Online-Aktualität. „Das paradoxe Leben der Livemedien“, nennt Wegner seinen Artikel, in dem er fragt: Wie soll eine Online-Redaktion aktuell berichten, etwa bei einem Terror-Attentat, ohne solide, gut recherchierte Informationen zu besitzen?

Onlinejournalismus scheint inzwischen aus einem steten Strom von großen Lagen zu bestehen, in deren Zwischenräume wir noch etwas gute, alte Normalität füllen.

So fragt Wegner nach zehn Tagen 2016 mit vier Ereignissen, die jede Redaktion und vor allem die Bürger überforderten: Amoklauf in München; Axt-Attentat in Würzburg; Terror in Nizza und Putsch in der Türkei. Die Zeit hat für solche „Lagen“, so ein dem Polizei-Jargon entliehener Begriff, eine Routine entwickelt: Ein Krisenteam in eigens eingerichteten Chatgruppen startet einen Liveblog und recherchiert mit Korrespondenten und Reportern.

Solche Lagen sind also wie gemacht für Online-Redaktionen, die auf keinen Druckplan Rücksicht nehmen müssen. Nur – „diese Freiheit kann sich gegen sie wenden, und auf jedes Großereignis folgt verlässlich Kritik an der laufenden Berichterstattung.“ Wegner nennt fünf Paradoxien, mit denen eine Online-Redaktion „schuldlos schuldig“ wird:

- Wir können nicht nicht kommunizieren.

- Wir sind Teil des Rauschens, das wir bekämpfen.

- Wir spielen mit bei einer Inszenierung, die wir durchschauen.

- Es ging uns so gut, es war noch nie so dramatisch.

- Unsere eigene Medienkritik denken wir bereits mit.

Im Jahrbuch diskutiert Wegner diese Paradoxien ausführlich und endet mit der Folgerung, die seine Redaktion aus vielen internen und öffentlichen Diskussionen gezogen hat: „In einigen Wochen werden wir damit beginnen, unsere Diskussionen und Fehler an zentraler Stelle zu dokumentieren.“

Trotz oder wegen Trump, Erdogan und AfD: Medien-Vertrauen im Allzeit-Hoch

Noch nie war das Vertrauen in die Presse laut Euro-Barometer so hoch in Deutschland wie 2017. Grafik: Uni Würzburg

Kim Otto ist Professor für Wirtschaftsjournalismus an der Universität Würzburg; er sorgt dafür, dass Journalisten wieder ruhiger schlafen können.

Noch nie seit über 15 Jahren war das Vertrauen in die Presse so hoch wie heute. Den deutschen Medien ist es gelungen, das in sie gesetzte Vertrauen zu stärken und weiter auszubauen.

Der Bayerische Rundfunk berichtet über die neue Studie des Würzburger Professors, der regelmäßig, zusammen mit Andreas Köhler, Daten des Eurobarometers auswertet; in Deutschland befragt Infratest im Auftrag der Europäischen Kommission 1.500 Bürger im Alter ab 15. Unter Presse werden Zeitungen, Magazine, TV und Radio subsumiert.

Was fiel den Wissenschaftlern besonders auf:

- Auch bei den jungen Leuten von 25 bis 34 stieg das Vertrauen um zehn Prozentpunkte – auf fünfzig Prozent. Zum Vergleich: Bei den Ältesten über 75 vertraut zwei Drittel der Presse.

- Das Vertrauen stieg besonders stark – um 18 Prozentpunkte – im rechten Spektrum: Die Hälfte der Bürger die sich selbst rechts einordnen, vertrauen den Zeitungen, aber auch zunehmend Radio und TV.

Offenbar gelang es den Medien zuletzt immer besser, dem von rechtspopulistischen Parteien und Bewegungen vertretenen Eindruck entgegen zu treten, ihre Berichterstattung sei politisch gefärbt und von oben gesteuert. Die Diskussionen über Fake-News und die Einschränkungen der Pressefreiheit in der Türkei haben sicherlich auch einen Anteil daran, dass die Menschen in Deutschland Presse und Rundfunk stärker wertschätzen,

sagt Medienprofessor Kim Otto. Skeptischer schätzen andere, meist ältere Studien das Medien-Vertrauen ein. Es bringt allerdings wenig, wenn in Umfragen allgemein nach Medien gefragt wird. Jeder Bürger stellt sich etwas anderes vor, wenn er nach „den Medien“ gefragt wird. Erkunden sich Interviewer differenzierter, schneiden Zeitungen deutlich besser ab als die sozialen Netzwerke oder der Boulevard.

Gibt es auch einen Unterschied zwischen einer Lokalzeitung und einer nationalen Zeitung? Zwischen dem Spiegel und dem Südkurier in Konstanz? Die „Forschungsgruppe Wahlen“ fragte im Herbst vergangenen Jahres genauer und wollte endlich einmal erfahren: Wie beurteilen Bürger ihre Lokal- und Regionalzeitungen?

Erstaunlich ist das Ergebnis nicht, aber das Gefühl erreicht endlich einen festen Boden: Regionale Tageszeitungen liegen vorn. Auf einer Thermometer-Skala – von plus 5 für exzellent bis minus 5 für katastrophal – liegen die Regionalzeitungen bei 2,4; es folgen die nationalen Zeitungen (2,2), Magazine wie der Spiegel (2,1) und das Fernsehen (1,9). Die sozialen Netzwerke liegen im Frostbereich der Skala bei minus 1,5.

Offenbar bleiben die Bürger auch den Nachrichtenquellen treu, die sie kennen – selbst wenn digitale Angebote sich rasant vermehren; das belegt eine große schwedische Studie, die das Medienverhalten der Menschen über dreißig Jahren verfolgt. Der Kreis schließt sich: Ich vertraue dem Medium, das ich häufig nutze; und ich nutze das Medium, dem ich vertraue. So wird das Vertrauen zum Markenzeichen, das Manager und Journalisten hegen und pflegen müssen.

Überraschend ist das Ergebnis bei den digitalen Ureinwohner: Sie bewerten die Zeitungen, die regionalen wie die nationalen, noch besser als die analoge Generation (2,5); auch die sozialen Netzwerke schneiden bei den jungen Leuten mit minus 1,5 so schlecht ab wie bei den Älteren. Zu den 16-29-Jährigen schreibt die „Forschungsgruppe Wahlen“:

Sie haben ein relativ großes Vertrauen in die Qualitätsmedien und eine größere Skepsis gegenüber den Boulevardmedien und auch gegenüber den sozialen Medien.

Es gibt meines Wissens keine wissenschaftliche Studie, die einen positiven Einfluss von sozialen Medien, inklusive Youtube, feststellt, wenn es um Vertrauen und politische Meinungsbildung geht.

Die Allensbacher Befragung zur Glaubwürdigkeit der Medien, von den Zeitschriftenverlegern in Auftrag gegeben, zeigt ebenfalls: Sieben von zehn Bürgern vertrauen Zeitungen und Zeitschriften, gerade mal einer vertraut Facebook und Twitter. Das Netz ist in Ungnade gefallen, wenn es um Genauigkeit und Fairness der politischen Debatten geht.

Aber viele Leser wollen erfahren, was andere denken. Dabei stört sie nicht der falsche Ton: Sie können einerseits einschätzen, dass unerfahrene Kommentatoren nicht so geschliffen schreiben wie Profis in den Redaktionen; sie unterscheiden andererseits deutlich eine Nachricht, die vertrauenswürdig sein muss, von einer Meinung, die durchaus kontrovers und aggressiv sein darf. So ist auch der Erfolg von Leser-Seiten in Zeitungen zu erklären, die dem Vorbild der Speakers Corner folgen und Querdenker zu Wort kommen lassen, oft bis an die Grenze des Erlaubten und über die Grenze des Erwünschten hinaus.

Bei den Leser-Kommentaren wünscht sich laut Allensbach-Umfrage nur eine Minderheit die politische Korrektheit, die für eine Mehrheit der Redakteure wichtig ist. Die Kommentar-Rubriken sind ein Schauspiel, das man sich gerne anschaut – ohne die Lust zu verspüren, selber auf die Bühne zu gehen und mitzuspielen. Drei Viertel der Bürger will die eigene Meinung nicht aufschreiben, gerade mal jeder Zehnte hat mehrmals auf einen Artikel im Netz reagiert.

Wahrscheinlich reicht es den meisten, wenn sie im Netz und in Zeitungen die eigene Meinung lesen, wie sie ein anderer formuliert; findet man aber seine Meinung nicht oder nur selten wieder, entsteht der Eindruck der Manipulation oder im schlimmsten Fall der Ausgrenzung: Man darf in diesem Land ja nicht mehr seine Meinung sagen!

**

Mehr in meiner Kress-Kolumne JOURNALISMUS: – https://kress.de/news/detail/beitrag/137356-vertrauen-die-buerger-noch-den-journalisten-studien-beweisen-ja.html

„Journalismus wird nur noch als Klotz am Bein mitgeschleppt“: Subventionen für Verlagen, das Tabu

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Vor acht Jahren sagte er: Medienpolitik gewährt notfalls auch die stützende Hand des Staates.(Foto: Bundestag / Walter Gross)

Darf der Staat Lokalzeitungen, die von der Pleite bedroht sind, stützen und sogar retten? In Deutschland wird dies meist rigoros abgelehnt, auch mit dem Argument, dies sei mit Demokratie und Marktwirtschaft nicht vereinbar. Professor Rudolf Wendt von der Universität des Saarlandes, zählt in einem Gutachten einige westeuropäische Staaten auf, die kleine Zeitungen unterstützen:

In den Niederlanden kann der „Business Fund for the Press“ Presseorgane finanziell in Form von Krediten und Krediterleichterungen unterstützen, wenn die Weiterführung oder die Geschäftsaufnahme eines Pressebetriebs gefährdet oder unmöglich ist.

Für Frankreich werden direkte Subventionen in unmittelbarem Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Situation der Zeitungen gewährt. Die Unterstützung etwa für nationale Tageszeitungen ist zudem davon abhängig, dass Auflagenhöhe und Verbreitung gewisse Grenzen nicht überschreiten (Auflage: 250.000 Exemplare; Verbreitung: 150.000 Exemplare). Im Ergebnis ist es so, dass die am stärksten in ihrer Existenz gefährdeten Zeitungen, die besonders engagierten und profilierten kleineren Zeitungen, tatsächlich nur auf Grund der zahlreichen staatlichen Unterstützungsmaßnahmen überleben können.

Auch Schweden kennt staatliche Unterstützungsmaßnahmen, von denen gerade kleinere Presseunternehmen (Zeitungen in nachrangiger Wettbewerbsposition) profitieren. Bei einer Reihe dieser Unternehmen machen die staatlichen Leistungen einen beträchtlichen Teil des Gesamteinkommens aus.

In Luxemburg sieht man ebenfalls eine direkte staatliche Unterstützung als notwendig an, um das Überleben kleinerer Presseunternehmen zu garantieren.

Soweit das Gutachten des Saarbrücker Professors.

In der Schweiz haben die mitregierenden Sozialdemokraten eine Medienförderung durch den Staat mit einem Diskussionspapier wieder auf die politische Tagesordnung gebracht: „Es geht darum, ob die Schweizer Demokratie auch zukünftig auf die vierte Gewalt zählen kann. Und gerade in der Schweiz, wo die Bürgerinnen und Bürger mehrmals pro Jahr über teils komplexe Vorlagen befinden und wo es auch auf lokaler und regionaler Ebene journalistische Qualität und Vielfalt braucht, sind wir auf diese vierte Gewalt angewiesen.“

Massiv kritisiert die SP die großen Verlage. „Die verbliebenen Medienkonzerne fahren zwar hohe Profite ein, diese sind aber zunehmend von Journalismus entkoppelt. Die Eigentümerinnen und Eigentümer scheinen nicht bereit, auf Renditen zu verzichten. Also wird der Journalismus nur noch als Klotz am Bein mitgeschleppt und Schritt für Schritt weiter geschwächt.“

Auch die Grünen, die keinen Sitz im Bundesrat haben, setzen sich für eine öffentliche Pressefinanzierung ein. Die übrigen Parteien lehnen sie ab und folgen den Verlegern der großen Verlage. Auch in Deutschland sind die meisten Verlage, voran die Konzerne, gegen eine direkte staatliche Subvention; in der Regel gehen Verlage auch nicht in die Pleite, sondern werden von größeren Verlage gekauft.

Kleine Lokalzeitungen in der Schweiz hatten sich vor sechs Jahren dafür ausgesprochen, eine direkte Presseförderung zumindest zu prüfen – gegen den Verlegerverband, der sich, ausgestattet mit einigen Gutachten, gegen Subventionen ausgesprochen hatte. Hugo Triner ist Verleger des Bote der Urschweiz, einer Lokalzeitung mit 16.000 Auflage; er sagte in einem Interview mit dem Medienmagazin Edito:

Der Verband wird von den großen Verlegern dominiert. Das ist nicht nur ihre Schuld, es gibt einfach immer weniger kleine Verleger. Der Verband findet in seiner Stellungnahme, die Qualität der Medien sei mehr oder weniger in Ordnung. Ich sehe das anders: Ich stelle eine eindeutige Niveausenkung fest.

Das waren die Argumente der Lokal-Verleger für eine direkte Förderung von Zeitungen:

- Der Markt hilft nicht unbedingt, die Qualität zu steigern, wie es die USA und Italien beweisen.

- Eine direkte Presseförderung ist möglich, wenn der Staat nicht zu viel Einfluss auf den Inhalt nimmt.

- Die Gefahr der staatlichen Einmischung kann gebannt werden durch klare Kriterien, etwa: ein bestimmter Anteil redaktioneller Eigenleistungen oder ein Qualitätsmanagement.

Ob mit dem neuen Bundespräsidenten in Deutschland wieder Schwung in die Debatte um staatliche Förderung des Journalismus kommt? Vor acht Jahren schrieb Frank-Walter Steinmeier über Medienpolitik in der Demokratie: „

Sie setzt nicht auf die Kräfte des Marktes allein, sondern gewährt eine steuernde, stützende Hand der Gesellschaft, notfalls auch des Staates. Letzteres gilt vor allem dort, wo nicht nur eine vorübergehende Marktschwäche, sondern ein offensichtliches Marktversagen im Medienbereich festzustellen oder zu erwarten ist… Wer die Medien dem Markt überlässt, schwächt sie in ihrer demokratischen Rolle und macht sie ausschließlich zu Waren und Dienstleistungen.

Wäre bei uns eine Debatte über die Förderung von Lokalzeitungen notwendig? In den meisten Landkreisen gibt es nur eine Zeitung; in immer mehr Kreisen jenseits der Ballungsgebiete sind die Redaktionen so schwach besetzt, dass eine notwendige Kontrolle der Bürgermeister, Landräte und anderer Funktionäre so gut wie unmöglich ist. Ist dort die Demokratie in Gefahr? Wird die Mitwirkung der Bürger erschwert, wenn nicht sogar unmöglich gemacht, wenn sie nicht mehr gut und unabhängig informiert werden? Ist es nicht Aufgabe von Politikern, auch jenseits von Festreden die Demokratie zu stärken, gerade in den Städten, Dörfern und Kreisen?

**

Mehr dazu in meiner Kress-Kolumne JOURNALISMUS! Muss der Staat den Journalismus und die Demokratie retten?

Wie Leser auf das Ende der Online-Kommentare reagieren: Das Beispiel NZZ

So illustriert die NZZ auf ihrer Webseite die Einführung des neuen Leserforums. NZZ-Foto: Dominic Steinmann

„Der erste Tag ohne Kommentarspalten: Völlig langweilig, uninteressant. Es fehlt Pfeffer und Paprika. Nur weiter so, NZZ. Dann wird es mit Sicherheit bald Schluss sein. Warum sollte ich noch 800.– Franken für das Jahresabonnement bezahlen??“

So kommentiert ein Leser der Neue Zürcher Zeitung (NZZ) den „Umbau“ der Online-Lesermeinungen vor einem Monat. Dem Vorbild von FAZ und Süddeutscher Zeitung folgend ermöglichen die Schweizer keine Kommentare mehr direkt zu einem Artikel. Als Ersatz bietet die Redaktion monatlich fünfzig Themen an, die kommentiert werden können wie aktuell:

- Werden Journalisten zu hart angegangen?

- Oscar-Verleihung: Relevante Weltbühne oder feiert sich die Branche nur selbst?

- Alles normal in der Bundesliga – oder ein Zweiklassenwettbewerb?

Wie reagierten die Leser darauf? Sie schrieben rund tausend Kommentare, hier eine Auswahl:

- Die Redaktion ist zu empfindlich und politisch zu korrekt

Eine bedauerliche Entscheidung der NZZ-Verantwortlichen. Wer bloggt, muss etwas aushalten können, nicht wegen jedem Angriff aus den Socken kippen. Das gilt ja auch für Politiker. Nun ist also ein geschätztes Ventil zu. Die NZZ hätte es ja wie beim Tagi machen können: Unanständige Beiträge einfach nicht publizieren, aber ohne Meinungszensur.

Oliver Fuchs, Jahrgang 1990, Teamleiter Socialmedia der NZZ, begründet den Wegfall der direkten Kommentierung unter anderem mit einem „zufällig herausgegriffenen“ Kommentar auf NZZ.ch; es handelt sich um die Reaktion auf einen Artikel über Transsexualität.

Dies ist der Leserkommentar:

Transsexualität ist die Abart des modernen Menschen, seinen Körper über die natürlichen Grenzen hinweg zu schikanieren. Es gibt keine Frau, die im Körper eines Mannes geboren wurde (oder vice versa). Das ist kompletter Humbug. Es gibt körperlich bzw. hormonell beeinträchtigte Männer und Frauen. C’est tout!» Was ist der Wert dieses Kommentars? Ist er wirklich ein wertvoller Diskussionsbeitrag – und noch wichtiger: Signalisiert der Absender mit seinen Worten nicht deutlich, dass er einen Austausch gar nicht will? Kommentare wie dieser erreichen uns unterdessen jeden Tag.

Eine Leserin reagierte darauf:

Nehmen wir doch den „zufällig herausgegriffenen Kommentar“ über Transsexualität etwas näher unter die Lupe. Was findet die NZZ-Redation daran störend?

Erster Grund: Unhöflicher Schreibstil, insbesondere der Satz „Das ist kompletter Humbug“. Zugegeben, kein besonders respektvoller Ausdruck, aber immerhin sachbezogen und nicht personenbezogen. Müsste man noch verkraften können.

Zweiter Grund: Der Kommentator ist zu sehr von der Richtigkeit seiner eigenen Meinung überzeugt („Signalisiert der Absender mit seinen Worten nicht deutlich, dass er einen Austausch gar nicht will?“). Mit Verlaub: Ist sich die NZZ-Redaktion nicht im gleichen Masse der gegenteiligen Meinung gewiss? Ist es überhaupt ein Vergehen, an die Richtigkeit der eigenen Meinung zu glauben?

Es scheint viel wahrscheinlicher, dass die obigen Gründe eine willkommene Ausrede sind, um den wahren Grund zu vertuschen: Der Absender hat ganz einfach eine „falsche“ Meinung zum Ausdruck gebracht. Ja, in der „liberalen“ Weltanschauung, in welcher die NZZ wortführend ist, ist Political Correctness König, da gibt es die „richtigen“ und da gibt es die „falschen“ Ansichten. Die Worte der NZZ-Redaktion benützend, ist unverweigerlich deutlich zu signalisieren, dass man einen Austausch mit der „falschen“ Meinung gar nicht will. Daher braucht es niemanden zu wundern, dass man künftig nicht mehr alle Artikel kommentieren kann.

Der Schritt der NZZ-Redaktion mag als gutes Beispiel eines schlechten Liberalismus gelten.

Ein anderer Leser dazu:

Gut auf den Punkt gebracht. Es handelt sich m.E. bei diesem NZZ -Umbau der Kommentarspalte nicht nur um einen falschen Liberalismus, sondern um einen „pädagogisierenden Liberalismus“.

- Selbstherrliche Schreiberlinge (zu der Begründung des NZZ für den Umbau: Die Redakteure lesen die Online-Kommentare nicht mehr)

„Viele Journalisten lesen die Kommentarspalte nicht mehr“ – welche Diskrepanz zur gelebten Kommentarkultur der interessierten Leserinnen und Leser. Natürlich – nicht jeder Schreiber ist ein Gelehrter oder hat einen Hochschulabschluss. Es gibt auch einfach Leute, welche ihre Meinung mitteilen möchten. Die NZZ sollte froh sein, dass ihre Kommentarfunktion rege genutzt wird.

Tja, nun wird hier wohl bald Ruhe einkehren

**

Für ziemlich arrogant halte ich die Aussage, dass die NZZ-Redakteure diese Foren nicht mehr lesen. Sind sie zu selbstherrlichen Schreiberlingen mutiert? Wer nicht meiner Meinung ist, den beachte ich nicht?

- Was sind Leserkommentare? Speakers Corner oder gepflegte Konversation?

Die Katze (Umbau) ist aus dem Sack. So weit, so gut. Klar zeigt sich dabei, dass die Kommentarspalte VOR UMBAU nicht mit der Kommentarspalte NACH UMBAU vergleichbar ist.

Im Vergleich war Ersteres ein „Speakers corner“. Wo, frei ab der Leber, spontan der „offene Rede“ gehuldigt wurde. Ohne den Dissens zu scheuen. Zweiteres soll offenbar den gesitteten Meinungsaustausch, zu ausgewählten Themenbereiche, pflegen.

Bei Ersterem hatte des „Speakers opinion“ (die freie Rede!) oberste Priorität. Bei Zweiterem der gepflegte Meinungsaustausch (Konversation), auf der Suche nach Vertiefung und Konsens. Beide Kommunikationsformen haben ihre Berechtigung. Sind aber nicht gegeneinander austauschbar.

Da das Recht der freien Meinungsäusserung über allem steht, und die liberale NZZ sich seit ihren Anfängen diesem Recht verschrieben hat, wäre es doch eine Überlegung wert, ob nicht beiden Arten der Kommunikation (spontan / gepflegt) Raum gegeben werden sollte. Wer sich dabei vor den Gefahren der spontanen, offenen Rede (Fake-News, Populismus, rhetorische Flegeleien usw), trotz Netiquette-Filter, schützen will, hat so Option (jetzt nach Umbau) der „gepflegten Konversation“ hinzugeben. Alle anderen finden sich im Raum der „spontanen, offenen Rede“.

So könnte die NZZ die ganze Breite der Marktbedürfnisse abdecken. Denn immerhin handelt es sich bei (fast) allen um NZZ-Abonnenten / Leser. Zu denen doch Sorge zu

tragen ist. Zumindest hoffentlich.

Ein anderer Leser dazu:

Die beiden Forums-Arten, die Sie als „Speakers Corner“ und als „gesitteten Meinungsaustausch“ bezeichnen, möchte ich lieber als „Hochhalten von Plakaten“ und als „Gespräch“ bezeichnen. Das Hochhalten von Plakaten mag einigen Spaß machen, vor allem wenn sie damit die Gegenseite ärgern können.

Was es aber wirklich braucht, ist das Gespräch. Wie könnten wir uns ohne Gespräch auf Lösungen, die für alle akzeptierbar sind, einigen? Darum ist es verdienstvoll, wenn die NZZ die Gesprächskultur fördern will. Wenn sie das Hochhalten von Plakaten eindämmt, ist das keine Einschränkung des Rechts auf freie Meinungsäußerung. Im Gespräch machen wir ebenso Gebrauch vom Recht auf freie Meinungsäußerung wie beim Hochhalten von Plakaten.

Wenn man vom Hochhalten der Plakate nicht zum Gespräch übergehen kann, wird man sich am Schluss die Plakate um die Ohren hauen oder noch härtere Gewalt ausüben.

Zudem scheint mir das Feld der Meinungsbildung eine zu ernste Sache, als dass man hier von einem „Markt“ sprechen dürfte. Wenn die NZZ es riskiert, um der Gesprächskultur willen zahlende Kunden zu verlieren, ist auch das verdienstvoll. Ich glaube allerdings, dass die neue Debattenform vielen Lesern bald mehr Spass macht als die früheren Pöbeleien. Das könnte sich für die NZZ auch finanziell positiv auswirken.

- Endlich keine Gerüchte mehr

Nun auf manche Dinge (oder Intrigen), wie z.B., dass H. Clinton an Parkinson leide (und Pizzagate und konkrete Schüsse aufgrund von Lügen- und Intrigendingen) oder Barack Obama nicht direkt auf US-Boden geboren wurde, könnte ich auch verzichten.

- Das Ende der freien Meinung

Ein Leser schreibt direkt an den NZZ-Redakteur:

Lieber Herr Fuchs

Auch wenn der Entscheid teilweise nachvollziehbar sein mag. Gerade die NZZ als liberales Medium sollte für die freie Meinungsäußerung einstehen. Diese wird nun ohne Not eingeschränkt.

Viel besser hätten Sie klarere Regeln aufgestellt, um so alle „unanständigen“ Meldungen zu löschen. Die ganze „Fake News Abteilung“ wurde bisher sowieso immer von den in grosser Mehrzahl vorhandenen, vernünftigen Kommentatoren zerzaust.

Jedenfalls glaube ich, dass Sie resp. das Entscheidungsgremium sich hier übernommen hat. Ein bedauerlicher Entscheid, der dem Anspruch ein liberales Medium zu sein, nicht gerecht wird.

**

Andere Leser:

Das ist ein bedenklicher Schritt. Offenbar verträgt sich das Konzept des Leserkommentars schlecht mit dem Konzept des Leitmediums. Wir kehren zurück zu einem geozentrischen Weltbild (um nicht zu sagen: egozentrischen Weltbild), oder anders ausgedrückt: Die NZZ ist wieder eine Scheibe.

**

Wo die Meinungen anderer mit dem eigenen Bild der Welt kollidieren, sind sie plötzlich nicht mehr gefragt. Drehen wir die Uhr der medialen Welt zurück und stellen die eingefärbten Nachrichten wieder unkommentiert und damit unkritisiert ins Netz.

Natürlich ist der Ton hinter der angenehmen Anonymität rauer. Natürlich gibt es immer ‚Trolle‘. Aber ein Mensch, der nichts zu befürchten hat, spricht am freiesten, oder?

Dies ist hier anscheinend nicht gewollt.**

Schade. Wenn man die Kommentare in Relation zum Artikel liest, weiss man oft erst, wie die Bevölkerung wirklich darüber denkt (im Gegensatz zum Autor). Dieser Realitätsabgleich fehlt dann eben, und es wird einseitig. Man kann das dann eben kritiklos lesen, oder Alternativen suchen.

Dazu ein anderer Leser:

Es ist ein Fehler anzunehmen, die Äusserungen in den Kommentarspalten würden „die Bevölkerung“ widerspiegeln.

- NZZ ist zu nachsichtig gegen Pöbler

Die NZZ hat die Chance verpasst, pöbelnde Kommentarschreiber auszuschließen oder deren Kommentare zu entfernen. Ein kleines Beispiel: Wie oft wurde mir unterstellt, ich sei ein Putin-Troll, bloß weil ich mich seit der Ukraine-Krise dagegen stemmte, dass Russland als neues Feindbild aufgebaut wird. Diese gegen die Person gerichteten Argumente wurden immer dreister.

Als das mit dem Putin-Troll nicht mehr reichte, wurde meine Religionszugehörigkeit als Waffe gegen meine Kommentare verwendet. Nichts passierte, kein Verweis gegen diese pöbelnden Kommentarschreiber seitens NZZ. Dies hinterließ natürlich den schalen Beigeschmack, dass die NZZ nicht unparteiisch agierte, da es um Artikel ging, die mehrheitlich gegen Russland gerichtet waren.

**

Ich bin da bei Ihnen. Letztlich gäbe es andere Mittel, um Pöbler auszubremsen. Meiner Meinung nach waren es die immer gleichen Kommentatoren, die grundsätzlich jede Meldung im Forum dann verhetzt haben mit ‚Lügenpresse‘-Vorwürfen oder völlig aus dem Zusammenhang gerissenen Vergleichen – oder Wutreden. Beispiel Merkel: egal worüber bezüglich der deutschen Politik berichtet wird, in kürzester Zeit ist jedes offene Forum überschwemmt mit Kommentaren wie ‚Deutschland war früher super, heute ist alles Mist wegen Merkel‘.

Auf die eigentliche Meldung oder Fakten wird nicht eingegangen, eine Diskussion ist so einfach nicht möglich! Anstatt solche Pöbler, die letztlich gar nicht diskutieren wollen, die offensichtlich nur ‚brüllen‘ wollen, anstatt diese gezielt anzuzählen und notfalls eben zu sperren, sind wir nun alle betroffen. Ich finde den Weg des SRF da viel besser: Klarname muss genannt werden und Telefonnummer, das würde viele der unseriösen Trolle abschrecken – und dem Rest bliebe die Debatte erhalten….

**

Ich bleibe dabei: da trollen ganz wenige sehr lautstark und überfluten Foren, wollen eine Mehrheit vorgaukeln, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Es ist sehr schade, und ich hoffe auf bessere Lösungen wie diese nun, aber verstehen tue ich diesen Schritt der NZZ in jedem Fall.

- Oberlehrerhaft

Der „NACH UMBAU“, der erinnert an ein Klassenzimmer mit einem Pädagogen. Der das Thema bestimmt und die SchülerInnen dürfen dazu Stellung nehmen. Wenn die Meinung dem Lehrer nicht passt, kommt seine Korrektur. Mit Zeit werden alle wissen, wie die Meinung geäußert werden soll, damit es keinen Tadel gibt.

- Lob für die NZZ: Gut für die Demokratie

Ah tut das gut, nicht mehr all diese Hasskommentare lesen zu müssen. Danke NZZ!

**

Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, aber sehr oft handelt es sich in solchen Kommentaren nicht um Meinungen, sondern um falsche Tatsachenbehauptungen. Dass jemand z. B. „meint“, die Erde sei eine Scheibe, ist nicht mitteilenswert und deshalb auch nicht publikationswürdig. Danke für die kluge Entscheidung!

**

Ich denke, der Schritt macht Sinn. Es ist tatsächlich müßig immer wieder denselben Verlauf von Diskussionen zu verfolgen. Trotzdem hoffe ich, dass später ein schrittweiser Ausbau stattfindet zu wieder mehr Themen, die kommentiert werden können.

Wesentlich wichtiger fände ich aber den Zugang zur Kommentarfunktion von Klarnamen abhängig zu machen. Wer eine persönliche Meinung hat, der kann in der Schweiz auch dazu in seinem Namen stehen. Wir haben Meinungs- wie Pressefreiheit. Wer zu seiner Meinung nicht stehen kann und auf Fantasienamen ausweicht, dem sollte im NZZ Forum keine Plattform geboten werden. Alleine damit wären viele Trolle und Diskussionszersetzer Geschichte.

**

Die Demokratie lebt vom Niveau der Auseinandersetzungen. Je höher das Diskussionsniveau, desto besser für die Demokratie. Die neuen Regeln heben das Diskussionsniveau unter den Leserkommentatoren der NZZ. Darum ist der Umbau ein guter Weg für die Demokratie.

- Zu teuer für die NZZ

Warum soll man immer diskutieren müssen, statt einfach nur die eigene Meinung mitteilen zu können? Solange dies einigermaßen manierlich passiert, ist doch dagegen nichts einzuwenden! Wer die Meinung teilt, kann den Beitrag liken, andere können ihre abweichende Ansicht publizieren. Ich glaube, der NZZ sind einfach die Kosten für eine seriöse Triage der eingehenden Kommentare zu hoch geworden.

- Noch eine Echokammer

Die Entscheidung ist teilweise nachvollziehbar. Die Grenzen des guten Geschmacks wurden zuletzt gerade von politisch eindeutig voreingenommenen Kommentatoren regelmässig überschritten und Andersdenkende mit unflätigen Kampfbegriffen eingedeckt.

Vielen Dank an alle, denen es in den letzten Jahren an dieser Stelle nicht um Stimmungsmache, sondern um den Austausch von Argumenten gegangen ist.

Eins der besseren Foren verschwindet also. Das nachfolgende Konzept wird zu Recht mit einiger Skepsis betrachtet. Wohin geht die Reise?

Bereichernder Dialog oder nur eine weitere Echokammer? Alles Gute Ihnen allen.

- Selbstüberschätzung der Leser: Das Volk ist nicht Gott

Aus vielen Leserkommentaren zu diesem Artikel spricht eine maßlose Selbstüberschätzung. Viele glauben, für „das Volk“ zu sprechen und einer setzt „das Volk“ gar mit Gott gleich.

Es ist wichtig, als Leser die eigenen Grenzen zu erkennen. Die Journalisten haben ein einschlägiges Hochschulstudium absolviert. Die NZZ-Korrespondenten haben vor Ort Kontakt zu den verschiedenen Akteuren. Sie besuchen die Schauplätze des Geschehens. Sie studieren die aktuelle wissenschaftliche Fachliteratur. Sie können viel Zeit für die Beobachtung ihres Berichtsgebiets einsetzen. Im Gegensatz dazu scheinen viele Leserkommentatoren einfach am Feierabend im Internet nach Belegen für ihre vorgefassten Meinungen zu suchen. Die Qualität solcher Quellen können sie aber kaum beurteilen.

Kritisch zu sein ist immer gut, aber man sollte vor allem auch selbstkritisch sein.

- Besser als Leserbriefe

Weil ich die Leserbriefe in der Zeitung täglich prioritär anschaue, kann ich bei kontroversen Themen feststellen, dass es nur Leserbriefe schaffen, die meist nahe an der Meinung des Blattes orientiert sind, bzw. sich nur sehr gemäßigt kritisch äußern.

Dagegen habe ich, besonders hier in der NZZ, zahlreiche interessante Aspekte aus den sachlichen Diskussionen mitnehmen können, die in den redaktionellen Beiträgen keine oder nur randliche Erwähnung fanden, m.E. aber kritisch und problemrelevant waren.

Dazu ein anderer Leser:

Ihre Sorge kann ich nicht teilen. Ich bin seit Jahrzehnten leidenschaftlicher Zeitungsleser und mein erster Blick galt den Leserbriefspalten. Dort standen oftmals zusätzliche Informationen, formuliert in höflicher Sprache und abgewogen in der Argumentation. Von Sterilität keine Spur. Diese Kultur ist durch Trolle und Hate-Speech fast völlig vernichtet worden. Der Hass und die Verachtung, die sich stattdessen breit machten, taten mir psychisch weh. Halten Sie das für erstrebenswert? Ich bin für höflichen Umgang; auf Pseudo-„Ärgernisse“ kann ich verzichten.

- Ein Leser-Rat

Liebe NZZ, ich hätte da einen Vorschlag zu machen. Wie wäre es mit der Bildung eines ständig wechselnden und per Los bestimmten Gremiums von Kunden/Lesern, die an diesem Kommentarforum mitwirken? Das wäre im Sinne dieses Artikels (http://www.zeit.de/2017/04/rec… ), den ich absolut genial finde, doch mal eine basisdemokratische Beteiligung, an der wohl kaum jemand etwas Kritikwürdiges finden könnte. Natürlich sollten nur identifizierte Personen an dem Losverfahren teilnehmen können

Zum Ende: Orwell

Die Begründung „wir bauen nicht ab, sondern um“ ist Neusprech. Orwell lässt grüssen.

NZZ-Redakteur Fuchs antwortet:

Danke für Ihren Kommentar. Sie vergleichen meine Worte mit denen einer absoluten Diktatur. Ein gelungenes Beispiel für das, was wir nicht sonderlich konstruktiv finden.

**

Dazu auch meine Kress-Kolumne JOURNALISMUS!

Die Erben wollen nicht einsteigen: Süderländer Tageblatt verkauft

Vor einem Jahrzehnt wäre der Verkauf einer Zeitung ein öffentliches Thema gewesen, sogar für die nationalen Zeitungen – selbst bei einer kleinen Zeitung mit einer Auflage von fünftausend. Heute merkt es gerade mal die Gewerkschaft Verdi und meldet es auf einer Regionalseite im Internet: „Märkischer Zeitungsverlag (Ippen-Gruppe) übernimmt Süderländer Tageblatt aus Plettenberg“; die Meldung stand am 30. Januar im Netz, einen Monat nach der Übernahme.

Offenbar ist das Verschwinden einer „publizistischen Einheit“ so normal geworden wie die Streichung von Mantel- und Lokalredaktionen, Ressorts und Stellen. Wir haben uns gewöhnt.

In Plettenberg sind keine Stellen gestrichen worden, gleichwohl ist die Übernahme ein Thema wert: Warum verschwindet die beste der kleinen Lokalredaktionen in einem Konzern? Warum gibt eine Verleger-Familie nach 137 Jahren auf?

„Aus wirtschaftlicher Sicht bestand nicht der geringste Grund, den Zusammenschluss zu suchen“, so Stefan Aschauer-Hundt, Geschäftsführer und Chef der Redaktion.

Die Kinder als Erben wollen nicht mehr, in der Verwandtschaft will auch keiner, die erfolgreiche Zeitung weiterführen: Also blieb nur der Verkauf.

Dabei ist das Süderländer Tageblatt ein Edelstein: Dreimal auf der Siegerliste des Deutschen Lokaljournalistenpreises wegen tiefer und überraschender Recherchen, die Bürger zum Nachdenken und Mitmachen animieren; einmal der Ralf-Dahrendorf-Preis, den Redaktionen bekommen, die unsere Demokratie stärken.

Die Redaktion steht vorbildlich für guten Lokaljournalismus: Kein Zeigefinger, keine Überheblichkeit, keine Kampagnen – einfach tiefe Recherche und klare Analyse, um den Bürgern das eigene Urteil zu ermöglichen.

So sieht es auch Stefan Aschauer-Hundt, der Chef der Redaktion bleibt: „Ich glaube an das Aufleuchten der post-postfaktischen Zeit und daran, dass die Sehnsucht nach Analyse und Einordnung wiederkehrt. Demokratie und Journalismus unterliegen einer stetigen Wellenbewegung. Wir segeln dabei mit, gar keine Frage. Und unser Anspruch ist es, uns auf der Welle zu befinden!“

Das Interview mit Stefan Aschauer-Hundt in meiner Kolumne JOURNALISMUS! auf kress.de: https://kress.de/mail/news/detail/beitrag/137044-die-kolumne-von-paul-josef-raue-warum-die-beste-kleine-lokalzeitung-nach-137-jahren-verkauft-wurde.html

Abschieds-Interview mit dpa-Geschäftsführer Segbers: Wie stark sollen Chefredakteure sein?

Michael Seglers, bis Ende Januar 2017 der Vorsitzende der Geschäftsführung der dpa. Foto 2016: Michael Kappeler/dpa

Die Machtbalance in den Verlagen kippt immer mehr zugunsten der Manager: Chefredakteure verlieren an Einfluss. Ideal ist die Balance bei der Deutschen-Presse-Agentur – und das ist wohl auch das Geheimnis des Erfolgs. So erholte sich die „dpa“ schnell von zwei verlustreichen Jahre, den Kündigungen großer Zeitungen und der rabiaten Konkurrenz von dapd.

Es ging vor sechs Jahren um die Existenz der Agentur; die Krise lösten Chefredakteur Büchner und Geschäftsführer Segbers einträchtig. Ich fragte Michael Segbers, den Ende Januar scheidenden Top-Manager:

Haben Sie in der Krise auch Ihre Chefredakteure stärker kontrolliert und ihren Radius eingeschränkt?

„Nein“, antwortete Segbers. „Das wäre auch gar nicht gegangen, weil nach unserem Statut unser Chefredakteur gleichberechtigt ist mit dem CEO. Und es wäre auch gar nicht nötig gewesen. Unser damaliger Chefredakteur Wolfgang Büchner und ich haben am gleichen Strang gezogen. Und das nicht nur in derselben Richtung, sondern auch mit derselben Stärke. Und mit unserem jetzigen Chefredakteur Sven Gösmann hat sich daran nichts geändert. Und das galt und gilt für die gesamte Chefredaktion und die gesamte Geschäftsführung.“

Im Interview zu seinem Abschied, komplett zu lesen in der JOURNALISMUS!-Kolumne, erzählt Segbers, wie er die Agenturdurch die Krise gebracht hat:

„Nicht ich habe die dpa durch die Krise gebracht, sondern wir. Und das ist jetzt keine falsche Bescheidenheit sondern wirklich so. Als es schwierig wurde, schlossen sich die Reihen. Es war nie einfacher, das Unternehmen zu führen als in dieser Zeit.“

Wie haben sich die dpa-Mitarbeiter verändert? Redakteure, die in der Branche, bösartig oder bewundernd, als Redaktionsbeamte wahrgenommen wurden? Vertriebs-Mitarbeiter, die plötzlich von einer Konkurrenz wirklich bedrängt waren?

Es war schon vorher falsch, unsere Redakteure als Beamte zu verunglimpfen, aber da wurde es dann noch falscher. Dasselbe gilt für den Vertrieb. Wer sich die Mühe macht, die Innovations-Geschichte der dpa anzusehen, der wird feststellen, dass wir sehr oft das waren, was heute „First Mover“ genannt wird.

Wir hatten und haben Mitarbeiter, die sich schnell vom alten dpa-Denken abgekoppelt hatten, die den Karren ziehen wollten. Wir hatten und haben mehr innovative Leute, als viele denken.

Hat dapd – in der Nachschau – sogar geholfen, die Mitarbeiter zu Veränderungen zu bewegen?

Wettbewerb stärkt. Und es stimmt, dass der Angriff noch einmal zusätzliche Kraft freigesetzt hat.

Welche Niederlagen haben Sie in diesem Veränderungs-Prozess hinnehmen müssen? Und was haben Sie daraus gelernt?

Niederlagen gab es. Mal waren es Kündigungen, sogar von Gesellschaftern, mal konnte der Wettbewerber Punkte holen im PR-Bereich und mal – wenn auch nur in sehr wenigen Fällen – auch vor Gericht gewinnen. Ich habe bewusst versucht, aus diesen Niederlagen nichts zu lernen. Ich wollte so etwas nicht lernen.

Die Kritiker der „Lügenpresse“ werfen den Medien Gleichmacherei vor: Überall stehe dasselbe, geschrieben aus der Perspektive der Einflussreichen. Dieser Vorwurf trifft auch die dpa, die Nachrichten- und Meinungsführer in Deutschland ist. Wie reagieren Sie darauf?

Diese Frage sollten Sie besser unserem Chefredakteur Sven Gösmann stellen. Aber so viel kann ich natürlich sagen: Der Vorwurf ist absurd, doch müssen wir uns ernsthaft damit auseinandersetzen und tun es auch. Eine der wichtigsten Antworten darauf ist: Noch mehr Transparenz herzustellen, als wir das ohnehin schon getan haben. Ich würde dazu gerne unseren Nachrichtenchef Froben Homburger zitieren, der sagt, Transparenz verlange danach, nicht nur zu berichten, sondern auch unsere Arbeit zu beschreiben, Abläufe und Recherchewege darzustellen. Dazu gehört es, mögliche Fehler öffentlich einzugestehen und ihre Entstehung zu erklären.

Um die dpa zu retten, haben Sie neue Geschäftsfelder beackert, vor allem in der Wirtschaft. Die hat aber andere Interessen als eine unabhängige Redaktion. Haben Sie damit die Seele der dpa verkauft?

Sicher nicht. Wenn Sie im Kerngeschäft, also im Geschäft mit den Medien, nicht mehr wachsen können, wenn sie aufgrund der Auflagenverluste immer weniger an Einnahmen haben, dann haben Sie gar keine andere Wahl, als die Leistungen auch außerhalb der Medienkundschaft anzubieten.

Es sei denn, Sie bevorzugen es, bei Vater Staat unterzuschlüpfen, wie das 120 von 140 Primäragenturen weltweit tun. Wir bevorzugen es, unabhängig zu bleiben und das, was wir können, nämlich Nachrichten zu produzieren, auch an Nichtmedien zu verkaufen. Damit stellen wir sicher, dass wir unsere Leistungen für die Medien nicht runterfahren müssen. Ich denke, davon haben alle etwas.

Auch der Staat mischt mit, nicht so stark wie bei AFP, die fast zur Hälfte vom Elysee-Palast finanziert wird: Aber ein paar Millionen kommen schon aus dem Kanzleramt und den Ministerien. Wie groß ist der politische Einfluss?

Unsere – ich will es mal Staatsquote nennen – ist weltweit eine der geringsten unter den Nachrichtenagenturen, vielleicht sogar die geringste. Subventionen bekommen wir nicht, nicht einen Euro. Aber natürlich versorgen wir auch Regierungsstellen und Parlamente und Parteien mit Nachrichten. Dafür bekommen wir dramatisch weniger Geld als andere Agenturen. Der politische Einfluss, den Sie meinen, den gibt es nicht. Oder zumindest nicht in einer relevanten Ausformung.

Als das Außenministerium die Verträge mit dpa gekündigt hatte: Was haben Sie damals geboten, damit dapd nicht den Zuschlag bekommt?

Nichts.

Die Auflagen der Zeitungen werden noch weiter zurückgehen, die Konzentration wird zunehmen und damit werden die dpa-Einnahmen aus den Verlagen weiter sinken. Auf welchen Feldern kann dpa noch wachsen?

Wachstum ist vor allem möglich bei Wirtschaftsunternehmen abseits von Medien, aber auch noch bei öffentlichen Auftraggebern – und auch im Ausland. Derzeit bauen wir weltweit unsere Fotoaktivität aus. Das wird nicht nur zu einer besseren Foto-Versorgung für Deutschland führen, sondern auch unseren Fremdsprachendiensten helfen, sich besser zu verkaufen.

Die großen Medien-Konzerne von Springer und Funke haben eine gemeinsame Vermarktungs-Agentur gegründet. Könnte so auch eine journalistische Konkurrenz entstehen: Eine Zentralredaktion der Konzerne, die an mittlere und kleine Verlage verkauft? Man munkelt: Solche Pläne liegen schon in den Schubladen.

Es ist nicht einfach, eine regionale, nationale und globale Coverage in Text und in optischen Medien aufzubauen. Das kostet ziemlich viel Geld und die Refinanzierung ist schwierig. Bedenken Sie, wie viele Nachrichtenagenturen in Deutschland untergangen sind: upi, ADN, ddp, dapd, AP. AP deutsch haben wir ja dann wiederbelebt.

Sind die sozialen Netzwerke eher von Nutzen für die dpa oder ein gigantischer Konkurrent?

In der Antwort auf diese Frage sind wir alle noch Suchende. Ich habe keine Ahnung, wie Facebook sich in zehn Jahren aufstellt. Aber natürlich gilt hier, zumindest heute: Ungeprüfte, subjektive und unvollständige Beiträge vermitteln kein objektives, abgerundetes, einordnendes Bild, wie es unabhängige Nachrichtenagenturen tun. Wohin das führen kann, sieht man an dem zunehmenden Problem der Fake-News. Da stecken allergrößte Gefahren für unsere Gesellschaft drin, da sind Nachrichtenagenturen erst recht gefordert.

Schauen Sie mal entspannt in die Zukunft: Wo steht die dpa in fünf Jahren? In zehn Jahren?

Wenn Sie mir die Frage vor 40 Jahren gestellt hätten, hätte ich sie, ohne zu zögern, beantwortet. Hätten Sie sie mir die Frage vor 20 Jahren gestellt, hätte ich die 5-Jahresfrage beantwortet, nicht aber die nach 10 Jahren. Heute kann ich auch die 5-Jahresfrage nicht beantworten. Jedenfalls nicht, ohne mich in 5 Jahren lächerlich gemacht zu haben.

Was ich aber fest glaube – okay, ich bin befangen aber ich bin wirklich davon überzeugt: Unabhängige Nachrichtenagenturen haben eine Zukunft! Dieser Typ von Nachrichtenagentur wird noch mehr mit anderen zusammenarbeiten als heute. Die Workflows werden sich weiter ändern, die Märkte werden sich verschieben, die Medien sich weiter verändern und so weiter. Aber der Bedarf nach geprüften, zuverlässigen Nachrichten, nach denen man sich eben richten kann, der wird bleiben. Ich kenne keinen Ersatz dafür.

Das zeigt ganz deutlich die allgegenwärtige Diskussion zum Thema Fake-News: Das kann man nicht allein politisch lösen, das müssen auch Nachrichtenprofis tun. Niemand ist besser dafür geeignet als unabhängige Nachrichtenagenturen wie die dpa.

Und was machen Sie nach Ihrem Leben bei der dpa?

Zwei Medienunternehmen haben mich gefragt, ob ich in ihren Gremien mitarbeiten möchte. Und wenn ich tatsächlich gewählt werden sollte, würde ich das auch machen. Daneben werde ich dem IPI gerne ehrenamtlich etwas helfen, allerdings nur inhaltlich und ohne dort eine Funktion anzustreben: Das IPI, International Press Institute, ist die älteste Organisation, die sich weltweit um die Pressefreiheit kümmert. Von ihr hört man weniger als von „Reporter ohne Grenzen“, und das möchte ich ändern, zum Beispiel wenn ich helfe, den Weltkongress zu organisieren, der im Mai in Hamburg läuft.

„Ohne gute Medien wird es der Gesellschaft schlechter gehen“ (Zitat der Woche)

„Journalisten müssen als Vertrauensleute aufgeklärter Bürger eingreifen“, schreibt Stefan Plöchinger im Journalist-Aufmacher „Was 2017 zählt: 2016 und die Folgen — fünf Lehren aus einem schwarzen Jahr für die Auseinandersetzungen, die uns Journalisten noch bevorstehen“. Und weiter:

Das Mediensystem, wie wir es kennen, ist inhaltlich wie finanziell an einem Scheidepunkt. Vielen Titeln geht es nicht gut, und ohne gute Medien wird es der Gesellschaft schlechter gehen, deshalb geht es gerade um viel. Journalismus wird die kommenden Jahre nur überleben, wenn die Bürger ihm vertrauen können. Vertrauen kostet Zeit, Arbeit, Geld. Darin zu investieren, ist das wichtigste Zukunftsprojekt für jedes Medienhaus, jeden Journalisten.

Plöchinger in der Januar-Ausgabe des Journalist:

http://ploechinger.tumblr.com/post/155304939352/was-2017-z%C3%A4hlt

Die Online-Sonntagszeitung der HNA: Nur Qualität wird den Journalismus retten

Guter Journalismus wird notwendig sein, um die Leser, gerade die jungen, anzuziehen. So denken Horst Seidenfaden und Jens Nähler von der HNA in Kassel, sie denken ihre Sonntagszeitung für Online-Leser, aber sie denken sie aus der Zeitung heraus – und starten Anfang Dezember Sieben, eine lokale Sonntagszeitung im Internet.

Qualität zählt, nicht Quantität wie in den billig gemachten 24er-Blaulicht-Portalen, in denen Leser die aktuellen Leichen zählen können: In der Tat werden diese Portale geklickt wie der Teufel, aber sie bringen nur Reichweite und keinen Gewinn – erst recht keinen Gewinn für den Journalismus. Sieben ist der journalistische Gegenentwurf, „Premium first“ nennt ihn Horst Seidenfaden.

Anfang Dezember wird Sieben das erste Mal erscheinen, ein Weihnachtsgeschenk für junge Nicht-Leser, die auf ihrem Tablet die Faszination des Lokaljournalismus erleben sollen. Was ist neu an dieser Zeitung im Netz?

- Sieben hat ein eigenes Design, das sich nicht an das HNA-Layout anlehnt.

- Die Ressorts sind nicht die Ressorts der Zeitung, das Menü ist übersichtlich: Heimat / Welten mit Politik und Kultur / Leben mit Garten, Wohnen, Reisen / Klartext mit exklusiver Meinung von starken Kommentatoren.

- Blogger aus der Region liefern Ratgeber-Themen wie Ernährung, Mode oder Fitness.

- Keine aktuelle Nachrichten, auch keine Sportergebnisse vom Wochenende; die finden die HNA-Leser weiter auf hna.de und Kassel-Live.

- Es gibt kein E-Paper; es ist zu teuer in der Produktion, zudem sind keine Verlinkungen oder Einbindungen von Videos möglich.

- Sieben ist strikt lokal: „Aus den Lokalausgaben fischen wir während der Produktionswoche die Themen heraus, die dann erst später im Blatt erscheinen“, erläutert Horst Seidenfaden, der die Idee hatte. Online-Chef Jens Nähler setzt das Konzept um: „Wir füttern die Artikel an, etwa mit Videos und Bildergalerien.“

Das sind mögliche Themen von Sieben, zu finden in der Nullnummer:

Porträts eines Discjockeys „Die Magie des Plattentellers“ und eines Extremläufers aus Baunatal oder eines Tätowierers aus Treysa; Recherchen wie „Was Verbraucher zu Bio lockt“; eine Bildergeschichte mit Fotos eines Paars aus Kaufungen, das durch Kanadas Natur gezogen war; eine Nachmach-Geschichte „So entsteht ein Schlüsseltäschchen in fünf Schritten“, aufgehängt an einer Patchwork-Gruppe.

Es gibt keine eigene Sieben-Redaktion, die Produktion bewältigt zunächst Jens Nählers kleine Online-Redaktion. Den Inhalt besorgen zum großen Teil die Lokalredaktionen. „Für die Redakteure bedeutet das keine Zusatzarbeit“, sagt Chefredakteur Seidenfaden, „sondern nur eine Verzögerung: Sie dürfen die Themen zeitversetzt, also in den Wochen nach der Sieben-Ausgabe, im Lokalteil mitnehmen.“

Sieben wird bis Ostern Sieben kostenlos sein – verbunden mit dem Hinweis, dass es ab April denen 4,90 Euro kosten wird, die es ausschließlich abonnieren wollen; für HNA-Abonnenten ist es inklusive. Auf die gut 130.000 Zeitungs-Abonnenten schielen die Chefredakteure nicht. Sie dürfte Sieben nicht übermäßig beeindrucken: Sie reagierten in einem „User-Test“ zurückhaltend, die siebte Ausgabe dürfte ihre Bindung an die Zeitung kaum stärken.

Je weniger die Testleser regelmäßig Zeitung lesen, je weniger sie an das Zeitungs-Layout gewöhnt sind, desto begeisterter waren sie. So werden die „Digital-Only“ zur lukrativen Zielgruppe, die sich durchaus für ein Abo, ähnlich wie bei Spotify oder Netflix, erwärmen können.

Mehr in der Kress-Kolumne JOURNALISMUS! – https://kress.de/mail/news/detail/beitrag/136489-ein-kleiner-schluessel-zum-paid-content-hna-bringt-im-netz-ein-sonntags-lokalmagazin.html

Rubriken

- Aktuelles

- Ausbildung

- B. Die Journalisten

- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen

- C 5 Internet-Revolution

- C Der Online-Journalismus

- D. Schreiben und Redigieren

- F. Wie Journalisten informiert werden

- Friedhof der Wörter

- G. Wie Journalisten informieren

- H. Unterhaltende Information

- I. Die Meinung

- Journalistische Fachausdrücke

- K. Wie man Leser gewinnt

- L. Die Redaktion

- Lexikon unbrauchbarer Wörter

- Lokaljournalismus

- M. Presserecht und Ethik

- O. Zukunft der Zeitung

- Online-Journalismus

- P. Ausbildung und Berufsbilder

- PR & Pressestellen

- Presserecht & Ethik

- R. Welche Zukunft hat der Journalismus

- Recherche

- Service & Links

- Vorbildlich (Best Practice)

Schlagworte

Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche

Letzte Kommentare

- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...

- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...

- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...

- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...

- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...

Meistgelesen (Monat)

Sorry. No data so far.

Meistgelesen (Gesamt)

- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre

- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ

- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)

- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)

- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von