Die Naturgesetze des Lesens: Wie lesen Zeitungs- und Online-Leser? (Journalismus der Zukunft 12)

Wie lese ich im Internet? Die Teilnehmer, im Durchschnitt 25 Jahre alt, sitzen allein in einem Raum und lesen die aktuelle Webseite einer Zeitung. Für den Blickaufzeichnung-Test setzt der Designer Norbert Küpper den Probanden eine dicke Brille auf.

Wer seinen Leser achtet, der muss wissen, wie er liest. Lange kannten Redakteure den Leser nur, wenn sie ihn getroffen haben und nicht selten dabei erschraken. Dann kamen Marktforscher und verteilten Fragebogen – mit dem Effekt, dass die meisten nicht ehrlich antworteten, sondern so, wie sie gesehen werden wollen. Heute wissen wir mehr:

- Die Blickaufzeichnung, das Eyetracking, findet heraus, wie er wirklich liest – auch wenn die Labor-Atmosphäre den Leser ein wenig hemmt ebenso wie die große Brille;

- die Neurobiologen, die Hirnforscher, schleichen sich ins menschliche Gehirn ein und entdecken Regeln, so etwas wie die Naturgesetze des Lesens.

Wir wissen viel mehr als die Journalisten vor zwanzig oder dreißig Jahren, die aus dem Bauch heraus Zeitung machten. Und Online? Die „Naturgesetze “ des Lesens gelten auch auf dem Bildschirm, von leichten Veränderungen abgesehen. Nur – wer das erklärt, der erntet bei digitalen Propheten meist ein mitleidendes Kopfschütteln.

Aber es ist so: Das menschliche Gedächtnis ist ein Wunderwerk, das sich nicht alle paar Jahre ändert und nicht aus dem Rhythmus der Evolution herausspringen kann, als wäre es ein Produkt aus dem Silicon Valley.

Die „Naturgesetze“ des Lesens erzählt die 12. Folge der Kress-Serie „Journalismus der Zukunft“ mit einem Lob des Kaffees und Anekdoten aus Umberto Ecos Lesesälen in mittelalterlichen Klöstern und Geschichten aus Wiener Kaffeehäusern.

**

Quelle:

Deutsch lernen mit Luther (3): Kurze Wörter, nicht unbedingt kurze Sätze (Friedhof der Wörter)

Wie hält es Luther mit kurzen Sätzen? Je kürzer, desto besser?

Kürze propagieren moderne Sprachtrainer, weil in unserer Welt alles schneller wird: Filme haben hektische Schnitte, Bücher abgehackte Sätze, oft nicht einmal vollständig; Comics schätzen Gestammel: Aääh, bäh, brumm; gähn, plopp, urg. Ein Ratgeber für Blog-Schreiber, also Tagebücher im Internet, beginnt mit dem kurzen Satz: „Der kurze Satz gewinnt!“

Nun lebte Luther ein halbes Jahrtausend vor dem Internet. Aber in einem hätte er sich mit den Bloggern und Twitterern verbrüdern können: Schreibt so, dass die Leute Euch verstehen! Dafür braucht man keine kurzen Sätze.

In der Lukas-Geschichte der Kreuzigung bildet Luther immer wieder Sätze mit mehr als zwanzig Wörtern:

Die Männer aber, die Jesus hielten, verspotteten ihn und schlugen ihn, verdeckten ihn und schlugen in sein Angesicht und fragten ihn und sprachen…

Der Satz hat 23 Wörter: Warum stört uns die Länge nicht? Warum klingt er wie ein kurzer, gut verständlicher Satz? Nicht die Zahl der Wörter entscheidet über die Verständlichkeit, sondern vor allem die Zahl der Silben. In der Folter-Geschichte hat die Hälfte der Wörter nur eine Silbe; gerade mal drei Wörter haben drei.

Je kürzer ein Wort, desto einprägsamer ist es: „Recht und Schlecht“ geht sofort in den Kopf, eine Wendung aus dem alttestamentlichen Buch der Sprüche.

Aber nicht der Geiz mit den Silben allein schafft attraktive Sätze: In der Folter-Szene finden wir nur einen Nebensatz mit gerade mal drei Wörter. Der Hauptsatz dominiert, in ihm erzählt Luther eine komplette Geschichte und erzeugt mit dem Stakkato der Aufzählung eine Atmosphäre des Schreckens – ohne ein einziges Adjektiv.

Noch ein 24-Wörter-Satz aus der Leidensgeschichte: Wieder nur ein Hauptsatz, sogar mit zwei viersilbigen Wörtern – doch nicht minder verständlich:

Und als es Tag wurde, sammelten sich die Ältesten des Volks, die Hohenpriester und Schriftgelehrten, und führten ihn hinauf vor ihren Rat und sprachen…

Petry und der Schießbefehl: Wann werden Äußerungen von Politikern ein Thema?

Als der Mannheimer Morgen am 30. Januar ein autorisiertes Interview mit Frauke Petry druckte, in dem die AfD-Vorsitzende Schüsse gegen Flüchtlinge nicht mehr ausschloss, war der Schießbefehl ein Thema in der Tagesschau und in den Schlagzeilen auf den Zeitungs-Titelseiten. Die Zeit-Kolumnistin Mely Kiyak wundert sich: Petrys Lebensgefährte Markus Pretzell, der NRW-Vorsitzende der AfD, hatte Anfang November 2015 schon das Thema gesetzt:

Die Verteidigung der deutschen Grenze als Ultima Ratio ist eine Selbstverständlichkeit. Wenn man den ersten Schuss in die Luft gibt, wird deutlich, dass wir entschlossen sind.

Der Brandenburger AfD-Fraktionschef und Ex-CDU-Politiker Alexander Gauland wiederholte laut Kiyak die Forderung im November – wieder ohne Echo. Gauland gehörte in den vergangenen Tagen zu denen, die sich über Petrys Äußerungen empörten.

Warum wird der Schießbefehl acht Wochen später, bei der zweiten Wiederholung, ein Thema? Kiyak findet in ihrer Kolumne „Deutschstunde“ eine „ganz einfache Erklärung“:

Man nimmt Parteien immer nur so ernst, wie die derzeitigen Umfrageergebnisse es hergeben und solange Landtagswahlen nicht akut anstehen.

Oder liegt es daran, dass nicht die Nummer Eins der Partei sprach? Oder verlieren auch Journalisten in der Fülle der Nachrichten bisweilen den Überblick? Gelingt die Kontrolle der Mächtigen nicht mehr? Denn in der Öffentlichkeit war der „Schießbefehl“ durch dpa und die Kiyak-Kolumne, immerhin auf Zeit-Online.

Vorbildlich: Ein Chefredakteur entschuldigt sich wegen „rassistischer“ Grafik

Die Republik scheint nach den Silvester-Übergriffen in Köln im Ausnahmezustand zu sein, was die Medien und die Politik betrifft. Da reicht ein falsches Bild, ein falscher Satz, und der Sturm bricht los in den Netzwerken, die schnell nicht mehr sozial sind. Da hilft nur eines: Schnell reagieren, auch am Wochenende, so wie es Wolfgang Krach tat, einer der beiden SZ-Chefredakteure. Er entschuldigte sich für zwei Illustrationen, die Leser zum Teil vehement als „rassistisch“ kritisiert hatten. Krach nutzte dafür den Facebook-Auftritt der Süddeutschen Zeitung. Er war schnell und verhinderte so einen langen Shitstorm.

Gut , dass Sie sich entschuldigen. Besser ist noch, wenn Sie wirklich verstehen, warum diese Grafik sowohl rassistische als auch sexistische Stereotype bedient und ab jetzt doppelte Vorsicht walten lassen. Sie sind ein Qualitätsmedium. Ihre Stellungnahme bestätigt das. Viele Kommentare hier lassen mich allerdings an der Qualität ihrer Leser_innen zweifeln.

Die Reaktion von Krach ist vorbildlich; hier im Wortlaut:

Am Wochenende haben wir sowohl in der gedruckten Ausgabe der „Süddeutschen Zeitung“ als auch auf SZ.de ausführlich über die Ereignisse der Silvesternacht von Köln und die sexuelle Gewalt berichtet, die dort vielen Frauen angetan worden ist. Wir haben dabei unter anderem zwei Illustrationen verwendet.

Die eine zeigt eine Faust im Kopf, die andere symbolisiert einen sexuellen Übergriff auf eine weiße Frau durch eine schwarze Hand (http://on.fb.me/1SbvU9n). Diese zweite Illustration hat bei etlichen unserer Leserinnen und Leser Unverständnis und Wut hervorgerufen; sie kritisieren sie als sexistisch und rassistisch.

Unsere Absicht war, mit den beiden Illustrationen deutlich zu machen, dass sexuelle Gewalt gegen Frauen nicht nur aus physischen Übergriffen besteht, sondern meist im Kopf und im Denken beginnt. In den begleitenden Texten haben wir so differenziert wie möglich über die Ereignisse von Köln, die Angriffe auf die Frauen, die Motive und die Hintergründe der Taten, das Versagen der Polizei und auch über die Instrumentalisierung der Taten durch rechte Demagogen berichtet.

Die zweite Illustration läuft dieser differenzierenden Absicht jedoch entgegen. Sie bedient stereotype Bilder vom „schwarzen Mann“, der einen „weißen Frauenkörper“ bedrängt und kann so verstanden werden, als würden Frauen zum Körper verdinglicht und als habe sexuelle Gewalt mit Hautfarbe zu tun. Beides wollten wir nicht. Wir bedauern, wenn wir durch die Illustration die Gefühle von Leserinnen und Lesern verletzt haben und entschuldigen uns dafür.

Wolfgang Krach, Chefredakteur

Die Facebook Themen 2015: Deutsche interessen sich vor allem für Deutschland

Die Flüchtlinge sind das Top-Thema der deutschen Facebook-Nutzer in diesem Jahr. Weltweit steht dagegen das Vorspiel zur US-Präsidenten-Wahl vorn: Kandidiert Hillary Clinton? oder kandidiert sie nicht? Was hat sich Trump als nächste Dummheit ausgedacht?

Dies Thema schaffte es in Deutschland nicht einmal in die Liste der Top 10 ebenso wenig wie das Erdbeben in Nepal (weltweit Platz 4), die Ehe von Homosexuellen (Platz 6), der Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo in Paris (Platz 8) und die wieder aufgeflammten Rassenunruhen in der USA: Proteste in Baltimore nach dem Tod des 25-jährigen Freddie Gray im Polizeigefängnis (Platz 9) und der Amoklauf von Charleston, nachdem ein Rassist neun Menschen in der Emanuel-Kirche ermordet hatte (Platz 10)

Das sind die deutschen Themen, die weltweit dagegen wenig interessierten: Die Wahlen in der Türkei (Platz 4), die Bahn- und Lufthansa-Streiks (Platz 7), die Ukraine (Platz 8), Fußball: DFB-Pokal (Platz 9) und der Absturz der German-Wings-Maschine im März (Platz 10).

Neben den Flüchtlingen, dem Krieg in Syrien und dem Krieg gegen den IS gibt es nur zwei Themen, die in Deutschland und der Welt gleichermaßen interessieren: Die griechische Schuldenkrise (Platz 2 in Deutschland, Platz 5 weltweit) und die Anschläge in Paris ( Platz 6 in Deutschland, 2 weltweit).

Lügenpresse (6): Können wir Zeitung machen gegen die Vorurteile der Leser?

Nicht die Tatsachen beunruhigen die Menschen, sondern ihre Meinungen über die Tatsachen.

Griechisches Sprichwort (zitiert von Wolfram Kiwit, Chefredakteur der Ruhr-Nachrichten in seinem Newsletter).

Das Sprichwort hat insofern Recht: Selbstverständlich steht die Nachricht vor der Meinung, die Wirklichkeit vor der Deutung – aber die Nachricht lässt die Menschen allein. Wie deute ich die Nachricht? Was bedeutetet sie für mein Leben? Wie ordne ich sie in mein Weltbild ein? In meine Erfahrungen?

Wir haben es in den Redaktionen also nicht nur mit den Nachrichten zu tun , sondern auch mit der Wahrnehmung unserer Leser: Wie reagieren sie auf eine Nachricht? Nehmen wir also Beispiel die Ukraine: Viele Leser, vor allem im Osten, sahen allein in der reinen Weitergabe von Nachrichten eine Manipulation. Wer mehr Sympathien für Russland hegt als für Amerika und den Westen, wer Putin mehr schätzt als Merkel und Obama, der vermutet in jeder Meldung einen Angriff auf das eigene Weltbild oder die eigenen Urteile/Vorurteile. So ist auch Pegida gewachsen, so ist „Lügenpresse“ zu verstehen.

Was folgt daraus für die Redaktion? Populismus? Nein, aber in Analysen, Kommentaren und Hintergrund-Geschichten die Erfahrungs-Welt der Leser aufnehmen und einordnen. Dazu gehört vor allem, die Meinungen der Leser auch ins Blatt zu heben, die Zeitung zum Forum zu machen, auch wenn es bisweilen wehtut.

Wen schändet ein „Kinderschänder“? Polemik gegen einen unsäglichen Begriff (Friedhof der Wörter)

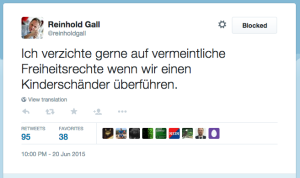

Der Innenminister in Baden-Württemberg ist SPD-Mitglied und Anhänger der Vorratsdaten-Speicherung. Als seine Partei auf einem Konvent über die Vorratsdaten diskutierte, schrieb er einen Tweet:

Der Innenminister in Baden-Württemberg ist SPD-Mitglied und Anhänger der Vorratsdaten-Speicherung. Als seine Partei auf einem Konvent über die Vorratsdaten diskutierte, schrieb er einen Tweet:

Ich verzichte gerne auf vermeintliche Freiheitsrechte wenn wir einen Kinderschänder überführen.“ (Das Komma fehlt im Original)

Immer wieder gehe ich an einem parkenden Auto vorbei, das auf der Heckscheibe propagiert:

Todesstrafe für Kinderschänder

„Kinderschänder“ ist ein Wort, das Neonazis und die NPD gerne gebrauchen; sie fangen damit auch Bürger, die weder braun sind noch NPD-Wähler, aber Gewalt gegen Kinder verurteilen (und wer tut das nicht?). Was bedeutet aber der Begriff „Kinderschänder“?

Er erinnert an einen Begriff wie „Rassenschande“ aus dem Wörterbuch der Nationalsozialisten. Der „Rassenschänder“ wie der „Kinderschänder“ sind zwiespältige Begriffe: Beide bringen Schande über den Schänder – und über den Geschändeten. Wer ein Kind „schändet“, liefert es der Schande aus; es ist befleckt – womöglich gemeinsam mit der Familie. Neben dem Leid steht auch noch der Verlust des Ansehens, der soziale Abstieg.

Zudem suggeriert der Begriff: Das Opfer der Vergewaltigung hat sich nicht gewehrt, es vielleicht sogar provoziert, es ließ sich schänden und gehört somit nicht mehr zum ehrenwerten Teil der Gesellschaft. Das Opfer wird zum zweifachen, zum ewigen Opfer

Der Blogger Sascha Lobo meint: Wer den menschenfeindlichen Begriff „Kinderschänder“ benutzt, nimmt „ein Sitzbad im braunen Schlammwasser hinter dem rechten Rand“. Ein Innenminister, der den NPD-Begriff nutzt, sei „unwürdig in einer Demokratie“.

„Um wie Könige zu prahlen, schänden kleine Wütriche ihr armes Land“, schrieb der Dichter Hölderlin in einem Gedicht. Wir brauchen „schänden“ nicht, wir können von „vergewaltigen“ oder „misshandeln“ sprechen. „Kinderschänder“ sollten wir schnell und geräuschlos auf dem Friedhof der Wörter beerdigen.

**

Thüringer Allgemeine, Friedhof der Wörter, 29. Juni 2015 (geplant)

Ethik nach dem Absturz (4): Es gibt respektable Gründe, den Namen des Kopiloten zu nennen

„Absurd“ nennt FAZ-Onlinechef Mathias Müller von Blumencron die Diskussion über die Namens-Nennung des Kopiloten des German-Wings-Flugs 4U9525. „Die ganze Diskussion darüber ist merkwürdig und wird außer in Deutschland auch nirgendwo geführt“, sagt er in einem W&V-Interview.

Absurd war die Diskussion, weil viele Medien wortreich begründeten, warum der Name genannt oder eben nicht genannt wurde. War dies quasi das Gegenstück zum Eskalationsjournalismus? Statt lautstarker Versuche, mit mehr oder weniger wichtigen Informationen große Resonanz zu erzeugen, die anbiedernde, fast peinliche Erklärung, warum man etwas so oder so sieht?

Auf die Frage von Volker Schütz: „Gehört zu dem von Ihnen beschworenen Qualitätsjournalismus auch die volle Namensnennung?“ antwortet Blumencron:

Selbstverständlich. Der Mann hat 149 Menschen in den Tod gerissen. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, zu erfahren, wer dieser Mann war. Denn nur seine Biografie kann uns helfen, diesen Irrsinn zu verstehen. Und dabei helfen, dass wir die Mechanismen verbessern, um eine Wiederholung zu verhindern.

Blumencron geht auf den Vorwurf ein, Medien bauschen auf, suhlen sich in der Sensation, eskalieren:

Bei der Berichterstattung über dieses Ereignis gab es nichts zum Eskalieren. Diese Tat selbst ist eine der größten vorstellbaren Eskalationen. Selbst wenn ich mich dem Ereignis ganz nüchtern nähere, und nichts anderes ist angemessen, entfalten die Berichte eine ungeheuerliche Wucht. Und das ist für viele Leser verstörend: Die Wirklichkeit ist kaum auszuhalten.

Aber wie sollen wir umgehen mit den Lesern, die sich einmischen in unsere Debatten, die Medien beobachten wie nie zuvor, die kritisieren und verstören:

Das bedeutet: Journalisten müssen manchmal erklären, warum sie wie berichten. Das ist gut so, das ist nicht anbiedernd. Man darf allerdings keinesfalls das Gefühl erzeugen, permanent über sich selbst zu philosophieren. Unser Geschäft ist die Aufklärung über den Gang der Welt, nicht über den Gang einer Redaktion.

(W&V 16.4.)

**

Das Dart-Center: Wachsendes Bewusstsein für Ethik

Es lohnt für uns Journalisten ein Blick ins „Dart-Center“, in dem sich Psychologen und Journalisten um traumatische Erfahrungen kümmern: Wie gehen Journalisten mit traumatisierten Menschen nach einer Katastrophe um? Wie erkennen sie Traumata? Wie gehen Journalisten mit ihren eigenen Traumata um?

Auf ihrer Homepage stellen die Dart-Center-Experten das neue Phänomen fest:

Die Berichterstattung der Tage direkt nach dem Unglück zeichnet sich auch dadurch aus, dass Medienkritiker fast zeitgleich mit der akuten Berichterstattung schon zu Achtsamkeit und zum differenzierten Umgang mit den Informationen und Angehörigen mahnten. In den sozialen Medien wurde der Absturz selbst fast genauso leidenschaftlich besprochen, wie die Berichterstattung über den selben.

Das „Dart Center für Journalismus und Trauma“ kommt zu dem Ergebnis: „Der Germanwings-Absturz war nicht unbedingt “ein Absturz des Journalismus” war, sondern auch ein Zeichen für ein wachsendes Bewusstsein für Ethik in der Berichterstattung.“

**

Hatte der Co-Pilot gute Absichten?

Ein ungewöhnliches Argument finde ich in einem Kommentare auf persoenlich.com: War der Copilot „vielleicht war er sogar in der Meinung ,gut‘ zu handeln?“ Deshalb könne man den Co-Piloten ein Opfer nennen.

Ein Kommentator entgegnete: „‚Gut‘ zu handeln“ – wie krank ist das? Damit kann man alles entschuldigen. Hitler war dieser Meinung, Stalin, Breivik. Alle meinten es nur gut.“

**

Beim 11. September nannten wir die Namen der (muslimischen) Attentäter

Warum haben wir bei dem Absturz ein Problem, den Namen zu nennen? fragt Wolfgang Kretschmer auf Facebook:

Erinnert sich noch jemand an die Terroranschläge auf das World Trade Center? Damals hatte niemand in keiner Redaktion ein Problem damit, die bald darauf bekannten Klarnamen der Attentäter abzudrucken, deren Hauptakteure Studierende in Deutschland waren.

Warum handeln wir bei vergleichbaren Katastrophen unterschiedlich?

**

BILD und der Absturz

Zum Abschluß sei Bild-Chefredakteur Kai Dieckmann zitiert, der mit Julian Reichelt die Berichterstattung von Bild rechtfertigt, sie „für völlig selbstverständlich und absolut zwingend hält“. Auch wenn wir anderer Meinung sind als Dieckmann, finde ich es respektabel, dass sich Dieckmann äußert und seine Gründe ausführlich darlegt. Man muss schon sehr überzeugt von der eigenen Rechtschaffenheit sein, um sie nicht wahrnehmen und diskutieren zu wollen:

Argument 1: Es war ein Ritualmord von historischem Ausmaß

Nach Erkenntnissen der ermittelnden Staatsanwaltschaft hat Andreas Lubitz „die Zerstörung des Flugzeugs bewusst eingeleitet“ und somit 149 mit in den Tod gerissen – ermordet. Er hat selbst gewählt, ein Verbrechen von historischen Ausmaßen zu begehen. Er ist ein Amokläufer, der mehr Menschen auf dem Gewissen hat als jeder Einzeltäter der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Seine Waffe war keine Pistole, kein Gewehr, sondern – wie bei den Terroristen des 11. September – ein Passagierflugzeug. Er hat seinen Opfern nicht mal die „Gnade“ eines schnellen Todes gewährt, sondern sie qualvollen acht Minuten Sinkflug in den Tod ausgesetzt. Wenn man versucht zu erahnen, was diese acht Minuten für die Menschen an Bord bedeutet haben müssen, kann man das durchaus als grausam, als Folter, als Ritualmord bezeichnen.

Argument 2: Der größte Verbrecher des Jahrhunderts

Wir haben es mit einem Mann aus der Mitte unserer Gesellschaft zu tun, der als Figur des Grauens, als bisher größter deutscher Verbrecher des (jungen) 21. Jahrhunderts in die Geschichte eingehen wird. Die Aufgabe von Journalismus ist es, Geschichte zu erkennen, zu dokumentieren, zu erzählen, während sie entsteht. Das ist zwar deutlich schwieriger als der Rückblick, wenn alle historischen Fakten bekannt sind, aber es ist der Kern unseres Berufs.

Argument 3: Menschen, auch Amokläufer , haben Namen und machen Geschichte

Wir halten es für legitim, die Hauptbeteiligten von historischen Ereignissen beim Namen zu nennen. Der Amokläufer von Erfurt hieß Robert Steinhäuser, der Amokläufer von Winnenden hieß Tim Kretschmer. Die Geiselgangster von Gladbeck hießen Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski. Geschichte wird von Menschen gemacht. Menschen haben Namen. Namen sind Geschichte.

Argument 4: Personen der Zeitgeschichte haben ein Gesicht

Wir glauben auch, dass es richtig ist, den Täter Andreas Lubitz zu zeigen. Als Person der Zeitgeschichte muss er – auch im Tod – hinnehmen, dass er mit seiner vollen Identität, seinem Namen und auch seinem Gesicht für seine Tat steht.

Wir machen Andreas Baader, Mohammed Atta und Anders Behring Breivik nicht unkenntlich. Und genau so wenig tun wir es mit Andreas Lubitz, dessen Name der französische Staatsanwalt in einer dramatischen und historischen Pressekonferenz vor der Weltpresse buchstabierte.

Argument 5: Psychische Krankheit macht einen nicht weniger historisch

Natürlich war Andreas Lubitz psychisch krank. Wer nicht psychisch krank ist, entschließt sich nicht zu einer solchen Tat, aber das macht Andreas Lubitz nicht weniger historisch.

Argument 6: Fast alle großen Medien nennen den Namen

Der überwältigende Anteil traditioneller Medien auf der ganzen Welt hat dieselbe Entscheidung getroffen wie wir. Darunter ausnahmslos alle Medien, die den journalistisch-ethischen Standard unseres Berufes seit Jahrzehnten prägen: Der Guardian, die BBC, die New York Times, die Washington Post, CNN, die Nachrichtenagentur Reuters, das Wall Street Journal, der Stern in Deutschland. Wir sagen damit nicht, dass wir so handeln, weil andere so handeln. Wir kommen nach langen inner-redaktionellen Debatten nur zu derselben Entscheidung wie unsere Kollegen weltweit.

Argument 7: Social Media nennt millionenfach den Namen

Sowieso ist es abwegig zu glauben, dass die traditionellen Medien in Zeiten von Social Media Informationen kontrollieren, zurückhalten könnten. Der vollständige Name Andreas Lubitz wurde seit gestern über 120.000 Mal getwittert und ist ein weltweiter Trend. Auf Google gab es gestern allein in Deutschland eine Million Suchanfragen zu „Andreas Lubitz“. Die Vorstellung, wir könnten auch nur ansatzweise Einfluss darauf nehmen, ob der Täter idenifizierbar ist oder nicht, ist schlicht absurd.

Resumee: Es war richtig, den Namen zu nennen

Nach unserem journalistischen Selbstverständnis kann es nur eine Antwort auf die Frage geben, ob Menschen, die historisch Großes leisten und historisch Schreckliches anrichten, mit ihrer vollen Identität dafür stehen und einstehen sollten: Ja.

Zu Schnibbens („Spiegel“) Medien-Tsunami: Lokalzeitungen können überleben – nur wie?

Bravo! sollten wir Cordt Schnibben zurufen. Endlich! sollten wir hinzufügen. Endlich eröffnet einer, dessen Stimme Gewicht hat, eine tiefe Debatte über die Zukunft der seriösen Medien. Er hat es schon einmal vor einigen Monaten im Spiegel versucht – mit mäßiger Resonanz. Lasst uns dazu beitragen, dass eine große Debatte entsteht!

Ich bin mit Leib und Seele ein Lokaljournalist, der in Schnibbens Essay keine Rolle spielt. Deshalb meine Replik. Der Text ist dem Spiegel-Blog entnommen, er wird durch meine eingerückten Anmerkungen unterbrochen:

Wenn man das, was seit einigen Jahren die Medien erschüttert, als Tsunami bezeichnet, dann ist der Blogger Richard Gutjahr einer derjenigen, der auf dieser Welle der Zerstörung jauchzend dem Strand entgegen surft. TV-Moderator Claus Kleber ist dann derjenige, der sich auf der öffentlich-rechtlichen Segelyacht gelassen rauf und runter schaukeln lässt, und Printvater Wolf Schneider schaut von einem Hügel aus kopfschüttelnd zu.

Leser mögen Bilder, wenn sie ihnen sinnlich erklären,was nur schwer zu verstehen ist. Aber Bilder müssen stimmen, dieses stimmt nicht: Ein Tsunami ist eine Naturkatastrophe, die Veränderung der Medien ist Menschenwerk; der Tsunami ist Schicksal, also unabwendbar und gott- oder schicksalsgesteuert, die Medien hängen von den Veränderungen der Gesellschaft ab – für die weder Gott noch ein Schicksal herhalten können – und von der Bereitschaft der Journalisten und Manager, auf Veränderungen zu reagieren.

Und ich? Laufe am Strand aufgeregt auf und ab und zeige warnend zum Horizont. Darum habe ich bei den drei Journalisten aus drei verschiedenen Generationen mal nachgefragt, wie sie auf die Krise ihrer Branche blicken. Und auch bei Jessica Schober, einer jungen Journalisten, die wie eine Handwerksgesellin von Redaktion zu Redaktion zieht: Sie taucht unter der mächtigen Welle durch, hält nicht viel vom hektischen Ist-Zeit-Journalismus.

Noch einmal das Bild: Unter einer Tsunami-Welle kann man nicht durchtauchen: Wer das probiert, überlebt nicht. Wir sind froh, wenn wir ein tolles Sprachbild gefunden haben, aber wir dürfen es auch nicht endlos strapazieren.

Und, mit Verlaub, ich kann mir keinen Spiegel-Reporter oder -redakteur vorstellen, der aufgeregt auf und ab läuft. In keiner Redaktion in Deutschland dürfte ein Journalist so ausgeruht nachdenken können, recherchieren und schreiben wie beim Spiegel. Das ist allerdings purer Neid.

Die Krise des Journalismus und der Medien folgt der Gesellschaft, die sich in einem Atem raubenden Tempo aufteilt, in Teilen wieder vereinigt und auf ein Ziel steuert, das keiner kennt und das es vielleicht gar nicht geben wird. Deshalb hat die Tageszeitung die größten Schwierigkeiten: Sie war (und ist zum Teil noch) das einzige Medium, das nahezu alle Zielgruppen bedient und die Gesellschaft vereint. Ein Medium, in dem sich alle wiederfinden, tut der Demokratie gut – und deshalb ist die ökonomische und journalistische Krise der Tageszeitung auch eine Krise der Demokratie, zumindest der deutschen Prägung.

Deshalb schürft Cordt Schnibbens Analyse nicht tief genug: Wir müssen nicht nur in den verschiedenen Generationen fragen (wobei, am Rande festgestellt, junge Journalisten nicht typisch für ihre Generation sein müssen – aber das ist ein eigenes Thema); wir müssen auch deutlich unterscheiden zwischen nationalen Medien und regionalen / lokalen. Dass ein Spiegel-Reporter mit leichter Mißachtung in die Provinz schaut, nehme ich ihm nicht übel, sehe ich als Deformation professionnelle.

Das Problem des Spiegel ist aber nicht unbedingt das Problem der Thüringer Allgemeine. Den Spiegel – aber auch FAZ und SZ – liest kaum mehr jemand in Thüringen, die Lokalzeitung noch jeder zweite; erschiene nicht noch das Neue Deutschland, würde im Osten kein nationales Blatt von Bedeutung gelesen.

Wenn es nicht den dramatischen Rückgang der Anzeigen gäbe, würden wir in Lokalzeitungen noch nicht über eine Krise sprechen. Dass wir darüber sprechen, wenn auch viel zu wenig, ist notwendig: Unser Journalismus stimmt nicht mehr. Wir sind auf dem Niveau der achtziger Jahre stehen geblieben und waren nicht mal verdutzt, wie viele Leser an uns vorbeigezogen sind.

Als Steve Jobs vor fünf Jahren das iPad in die Höhe hielt, wurde mir klar, dass sich unser Beruf radikal verändern wird, damals sah ich wie viele noch mehr die positiven als die negativen Veränderungen. Inzwischen ist klar, dass Tablets und Smartphones das Zeitbudget für alle Printmedien und die Zahl der Leser reduziert, die für Journalismus bezahlen; dass die Vertriebs- und Werbeerlöse schnell sinken; dass die Verleger idiotischerweise Redakteursstellen und ganze Redaktionen streichen, also journalistische Qualität abbauen. Die größte Veränderung, die das mobile Netz bringt, oft wird das übersehen, ist allerdings die Umkehrung des Verhältnisses zwischen Journalisten und Lesern.

Die Beobachtung ist korrekt, aber Journalisten waren stets mit technischen Veränderungen konfrontiert: Allein in einem halben Jahrhundert, also einem Journalistenleben, verschwand der Bleisatz, kamen die Redaktionssysteme mit dem Redaktroniker im Gepäck (bei den Lokalzeitungen, nicht beim Spiegel), stiegen die Renditen, weil die schwere Technik immer weniger Personal brauchte. Damals haben die Manager das Sparen gelernt, in den Druckereien und der Vorstufe; das Muster nutzen sie auch heute – allerdings bei den Journalisten. Das Problem der Medien sind nicht allein die Journalisten, ich wage zu behaupten: Es gibt mehr nachdenkliche und gute Journalisten als Manager.

Nur was setzen wir Journalisten dagegen? Was verstehen wir unter Qualität, wenn Qualität mehr ist als Selbstbefriedigung, sondern übereinstimmen soll mit der Qualitäts-Forderung der Leser?

Ich bleibe bei den Lokalzeitungen. Wir haben nicht das Problem des Spiegel: Unsere Leser haben uns schon immer kontrollieren können, weil sie sich in ihrer Stadt und Nachbarschaft auskennen. In einer Lokalzeitung können sie ihre Leser nicht an der Nase herumführen. Aber sie können die falschen Themen setzen, sich mit den Mächtigen verbünden und glauben, im Rotary-Club ihre Leser kennenzulernen.

Die Debatte um die Zukunft des Lokaljournalismus – also quantitativ der Mehrheit der gedruckten Tages-Medien – hat noch gar nicht richtig begonnen. Zu viele Lokaljournalisten arbeiten wie in den achtziger Jahren und hoffen, den Ruhestand noch gerade unbeschadet zu erreichen.

Als der Funke-Kommunikationschef Korenke bei einem TA-Symposium die Beamten-Mentalität vieler Redakteure beklagte, gab es einen Aufschrei bei Betriebsräten. In den Schreiben fand man viel Empörung, aber keine Konzepte, noch nicht einmal Hinweis wie: Lasst uns zusammen über die Zukunft nachdenken! Gemeinsam Strategien entwickeln! Gemeinsam Konzepte entwickeln! Gemeinsam Qualität bestimmen!

Meist wird über die Quantität die Qualität einer Redaktion bestimmt: Je mehr Redakteure umso höher die Qualität. Sicher gibt es Redaktionen, die so schwach besetzt sind, dass sich ein Gespräch über Qualität erübrigt. Aber wie viele große Redaktionen sind einfallslos, konzeptlos – und ahnungslos?

Marx und Engels sprachen vom Umschlag der Quantität in die Qualität. Das klappte in der sozialistischen Wirtschaft nicht, und auch nicht im Journalismus. Wir brauchen dennoch eine „Dialektik des Journalismus“. Nehmen wir Schnibbens Essay als Einführung dazu und die junge Wortwalz-Kollegin als Begleitung, die sich auf ihrer Homepage rühmt: „Mit Sprache sorgfältig umgehen, auf Schnörkel scheißen.“ Das könnte fast von Wolf Schneider sein.

Können Sie, werter Herr Schnibben, Jessica Schober noch einmal auf die Walz schicken? Mit einem Teil ihres Jubiläums-Bonus (der ja, das muss der Neid lassen, verdammt hoch sein muss)? Sie soll aber mehr schildern als Momentaufnahmen, die hübsch zu lesen sind; sie sollte die Krise nicht in Episoden auflösen – sondern mit einer reifen Idee vom besten Journalismus im Lokalen starten und prüfen, wo er gelingt und wo er misslingt und wie die Idee zu korrigieren ist. Am Ende hätten wir ein Konzept, das zur Debatte taugt. Und wir hätten eindlich eine Debatte statt Hunderte von Kongressen zu Online und Bezahl-Modellen.

Bevor ich zum SPIEGEL wechselte, arbeitete ich bei der „Zeit“. Wir glaubten damals an das Erfolgsrezept: Wir schielen nicht auf den Leser, wir machen die Zeitung für uns Journalisten, es werden sich schon genügend Leser finden, die für so ein Blatt bezahlen.

Auf meinem Flur saß ein Ressortleiter, der sich köstlich über Leserbriefe amüsieren konnte. Wenn sich ein Leser darüber beschwerte, dass ein Leserbrief unbeantwortet geblieben war, ließ er dem Schreiber mitteilen, er habe leider einen Zimmerbrand zu beklagen und dabei müsse wohl auch dessen Leserbrief in Flammen aufgegangen sein.

Es war die große Zeit der journalistischen Autokratie, die Texte wurde über den Lesern abgeworfen, wer sie kritisierte, wurde als Querulant abgetan, dem man am besten das Abo kündigte. Wir bestimmten, welche Themen mit welchen Informationen – oft auch mit welchen Meinungen – unsere Leser zur Kenntnis nehmen konnten, nur die Konkurrenz zwischen den überregionalen Medien sorgten für eine gewisse Pluralität. Dieses Gatekeeper-Monopol ist durch das Netz, insbesondere das mobile Netz, aufgebrochen worden, jeder Leser ist sein eigener Gatekeeper, erstellt sich seine Agenda – unterstützt von Suchmaschinen und sozialen Medien – quer durch alle Medien und all die Themen, die ihn interessieren, selbst zusammen.

Schöne Anekdoten aus der Geschichte des Journalismus: Wie wir lernten, den Leser zu vergessen. Warum haben wir uns diesen Dünkel nach dem Krieg nur geholt?

Solche Geschichten gibt es auch aus dem Lokalen zu erzählen: Wie die Honoratioren, zu denen auch die Verleger zählten, die Zeitung beherrschten. Da gibt es in einem leider vergessenen Buch von Karl-Hermann Flach von 1968 Deprimierendes zu lesen: „Macht und Elend der Presse“. Das meiste davon stimmt heute noch; wir sollten das Buch nachdrucken, zumindest den ersten Teil.

Schwer verständlich ist: Warum haben viele Lokalredakteure diese Rolle der Verleger übernommen? Warum sind sie so obrigkeitshörig? Die meisten Redaktionen gehören mittlerweile zu Konzernen oder großen Verlagen: Da findet kein Vereinspräsident oder Bürgermeister mehr so starkes Gehör, dass ein Chefredakteur oder Lokalchef bangen müsste. Die Konzentration der Zeitungen hat also nicht nur den Nachteil, dass Sparkonzepte übermächtig werden, sondern durchaus einen großen Vorteil für die Unabhängigkeit der Redakteure.Anders als bei den überregionalen Medien gibt es im Lokalen noch das Monopol, das wohl noch lange bestehen wird – wenn die Redakteure überhaupt recherchieren und das recherchieren, was ihre Leser wirklich interessiert. Wolf Schneider hat Recht: „Gute Lokalzeitungen haben die besten Überlebenschancen.“ Aber, aber: Sie dürfen nicht mehr die Überregionalen kopieren, die die Konkurrenz mit TV und Internet längst verloren haben; sie müssen konsequent die Themen ihrer Leser spielen – Provinz sein, aber nicht provinziell agieren. Professionellen Journalismus mögen auch die Leser einer Lokalzeitung.

Ich sehe eine ganz andere Gefahr im Lokalen. Wer schaut, was in den Online-Auftritten der Lokalzeitungen geklickt wird, entdeckt vorne durchweg Blaulicht-Geschichten. Der Hase, der überfahren wird, interessiert mehr als der Bericht aus dem Stadtrat. Daran ist nicht der Hase schuld, sondern die Redaktion – die aus dem Stadtrat nicht so aufregend berichtet, nicht tief genug recherchiert und vom Geschichten-Erzählen nur hört, wenn skurrile Kollegen auf „Storytelling“-Seminare gehen.

Daraus ziehen einige Manager und Chefredakteure schon den Schluss: Online im Lokalen ist Boulevard, also ganz viele Hasen und ganz wenig Politik. Wir sollten allerdings nicht vergessen, dass wir weit vorne im Grundgesetz auftauchen, dass der Artikel 5 nicht nur Rechte vergibt, sondern auch Pflichten. Es ist die Aufgabe von Redakteuren, dafür zu sorgen, dass dieselbe Seriosität der gedruckten Zeitung auch im Netz Nutzer und bald auch Käufer findet. Das schreibt auch Schnibben, wobei es im Lokalen nie Verifikationsabteilungen gab. Für die Verifikation sorgte der ortskundige Kollege, und wenn der irrte: Der Leser.

In diesem unendlichen Universum aus Fakten und Fälschungen, Meinungen und Gerüchten allerdings lauert die Gefahr, zum Spielball von Google, Facebook und Co. zu werden, da liegt die Chance für die alten Medien, so etwas wie Fixsterne zu sein, also durch Recherche, Dramaturgie, Stil, Glaubwürdigkeit und Transparenz herauszuragen. Das setzt allerdings voraus, dass sie ihre journalistische Qualität erhöhen, also Korrespondentennetze und Recherchepools ausbauen, Datenjournalismus und Verifikationsabteilungen aufbauen, es sei denn, sie haben sie, wie der SPIEGEL.

Und die Redakteure müssen ihr Verhältnis zu ihren Lesern neu denken: Journalisten sollten keine Türsteher mehr sein wollen, die entscheiden, was wie in die Köpfe ihrer Leser kommt; Journalisten sollten sich als Lieferanten sehen, die heranschleppen, was ihre Leser vielleicht in ihre Köpfe hereinlassen. Und das bedeutet: transparent zu arbeiten, Grenzen und Widersprüche ihrer Recherchen aufzuzeigen; um Wahrheit zu ringen, aber nicht zu glauben, im Besitz der Wahrheit zu sein. Und vor allem: im Meinungsaustausch mit den Lesern die Story weiterzuschreiben.

Ja, unbedingt: Respekt zeigen, den Leser ernst nehmen. Aber wie viele Leser sind nur passiv im Netz, haben weder Lust noch Zeit, Storys mit uns weiterzuschreiben? Ist nicht im Netz eine neue Elite unentwegt auf Sendung – neben den Nörglern, Beleidigern und verbalen Totschlägern, die es immer schon gab und die früher nur kein Medium hatten? Oder müssen wir im Dreck der Beleidigungen die Goldklümpchen entdecken?

Reicht es aus, wenn wir nicht mehr im Chefarzt-Ton sprechen?

Die Digitalisierung des Journalismus – eine ihrer Vorzüge – ermöglicht ein ganz neues Verhältnis zum Leser, durch Kommentarfunktionen, Chats, Redakteursblogs und die Personalisierung von Inhalten. Bisher haben die Verlage die Vorzüge der Digitalisierung vor allem in neuen Erlös- und Vertriebswegen von journalistischen Inhalten gesehen, sie investieren in Paywalls, E-Paper und Apps. Das nützt alles nichts, wenn sie gleichzeitig die Investitionen in journalistische Qualität zusammen streichen: Auf den digitalen Märkten ist die Konkurrenz größer als auf den analogen Märkten und das Preisniveau niedriger – wer langfristig wachsende Digitalerlöse will, muss sich gerade im Netz durch Qualität abheben.

„Ach ja, die Qualität!“, seufzt ein hoher Verlagsmanager gerne und blamiert seine Chefredakteure: „Und was bitte ist Qualität?“ Wie manche stottern oder einfach nur erröten.

Selbst wenn wir sie ausreichend bestimmen könnten, bleibt die Frage: Reicht unsere Ausbildung aus? Haben wir uns da schon auf die Zukunft eingestellt? Wer wie Cordt Schnibben beim Qualitäts-Gott Wolf Schneider gelernt hat, könnte lange und gut über den professionellen Journalismus der Zukunft sprechen; aber – wenn ich es recht sehe – wird die anspruchsvolle Ausbildung immer mehr ausgedünnt, so es sie überhaupt je gegeben hat. Wie ist es beispielsweise beim Spiegel?

Es muss schon irritieren, dass Springer Millionen in die wohl beste Journalisten-Ausbildung in Deutschland investiert – ein Verlag, der diese Investition immerhin vor seinen Aktionären rechtfertigen muss.

Von uns Altvorderen, die Wolf Schneider genießen durften, können die Nachkommen lernen, was einen Journalisten zum Profi machen. Von den digitalen Ureinwohner lernen wir – auch eine neue Situation – wie man im digitalen Universum heimisch wird. Was wir allerdings auch lernen und was wir den Nachkommen lehren sollten: Wir müssen künftig herausfinden, wie und wo wir unsere Recherchen vermarkten können – ohne die Regeln zu verletzen wie auf den Mode-Seiten der SZ (obwohl auch über diese Grenzen eine Debatte sinnvoll wäre).

Und wir Journalisten müssen begreifen, dass wir in Zeiten der Digitalisierung in den Lesern mehr sehen müssen als zahlende Kunden, wenn wir auch zukünftig ihr Geld kriegen wollen. Sie sind Experten, Gesprächspartner, Themengeber, manchmal sogar Rechercheure, sie sind Kritiker, Korrektoren, manchmal Nervensägen, in jedem Fall ist ihnen unser Blatt so viel wert, dass sie mehr verdient haben als nur unsere höfliche Aufmerksamkeit. Darin stimmen – Erkenntnis meiner Rundreise – Schreiber, Kleber, Gutjahr und Schober, die vier Journalisten aus vier Generationen, überein, so unterschiedlich und spektakulär auch sonst ihre Antworten auf die Printkrise ausfallen. Zu lesen im neuen SPIEGEL

Noch einmal, und mit Inbrust: „Experten, Gesprächspartner, Themengeber, manchmal sogar Rechercheure, Kritiker, Korrektoren, manchmal Nervensägen“ gab es im Lokalen immer schon; der Chefarzt-Ton klappt selten in einer Lokalredaktion. Aber es bleibt die Frage: Warum machen die meisten Lokalredaktionen so wenig mit den Themengebern und Nervensägen? Wir haben es einfacher als die Überregionalen.

Vor anderthalb Jahren habe ich eine ähnliche Rundreise entlang der Klippe der Krise gemacht, damals zu Chefredakteuren von Tageszeitungen – die ausdauernde Wucht des digitalen Tsunami war schon damals zu spüren. Die „Abendzeitung“ in München hat es bald darauf erwischt, aber es gab Stimmen aus der „SZ“, der „FAZ“ und der „Zeit“, die sich darüber wunderten, dass ein Printredakteur über die Printkrise schrieb: Wie kann man vor dem Tsunami warnen, dann hauen uns die Badegäste ab. Man dürfe die eigene Branche nicht schlecht machen, ganz so, als seien wir immer noch die Türsteher, die Texte über Strukturkrisen in der Luftfahrt, in der Atombranche und sonstwo zulassen, Artikel über die Medienkrise aber aussperren könnten.

Nun reicht es mit dem Tsunami. Und wo kommen denn nur die Klippen her? Und wenn doch: Nach Thailand fahren die Touristen wieder.

Und heute? Die „SZ“ zieht im kommenden Monat zum Schutz eine Paywall hoch, die „Zeit“ veröffentlicht inzwischen eine Krisenstory nach der anderen, in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ beschworen drei Redakteure gewagt das Ende der Zeitung auf Papier in sieben Jahren.

Im Gespräch damals warnte „FAZ“-Herausgeber Frank Schirrmacher, wenn es nicht gelinge, für Qualitätsjournalismus im Netz ausreichend Geld zu erlösen, rutsche die Printbranche in die „Ära des Darwinismus“, in der alle Tages- und Wochenzeitungen gegeneinander mit allen Mitteln um Anzeigenkunden, Leser und das Überleben kämpften. Von einer Paywall ist die „FAZ“ nach wie vor weit entfernt, schreibt im dritten Jahr in Folge tiefrote Zahlen; und der langjährige Mitherausgeber Günther Nonnenmacher warf dem verstorbenen Kollegen hinterher, solche Talking Heads wie Schirrmacher brauche die Zeitung nicht, der habe weder „die Auflage der „FAZ“ steigern können“ noch seien „wegen ihm mehr Anzeigen“ geschaltet worden. Solche Journalisten wie Nonnenmacher – unberührt davon, was und wer eine Zeitung dem Netz überlegen macht – sind die Totengräber der Tageszeitungen.

Musste dies Nachtreten gegen die FAZ und Nonnenmacher sein? Die Schmähung von Schirrmacher durch den Weggefährten war in der Tat unsäglich. Aber was soll es am Ende eines sonst exzellente Essays? Wir Journalisten waren untereinander schon immer schlimmer als die schlimmsten Leser. Wenn wir über Qualität reden, ist Nachtreten wenig förderlich.

Kommt herunter vom Thron, verehrte Bischöfe und Journalisten!

Die sozialen Medien zwingen uns, herunterzukommen vom Thron, den Menschen zuzuhören und interaktiv zu werden.

Sagt Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Der Spruch passt auch auf eine Reihe von Journalisten – mit der Einschränkung: Um den Thron zu verlassen, braucht man keine soziale Medien. Zweitens: Viele lassen sich auch durch Facebook & Co nicht zwingen. Drittens eine Frage: Wie wird man interaktiv?

**

Quelle: RN-Kiwits Newsletter vom 27. Februar 2014 (Abschluss der Frühjahrsvollversammlung der Bischöfe in Hildesheim)

Rubriken

- Aktuelles

- Ausbildung

- B. Die Journalisten

- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen

- C 5 Internet-Revolution

- C Der Online-Journalismus

- D. Schreiben und Redigieren

- F. Wie Journalisten informiert werden

- Friedhof der Wörter

- G. Wie Journalisten informieren

- H. Unterhaltende Information

- I. Die Meinung

- Journalistische Fachausdrücke

- K. Wie man Leser gewinnt

- L. Die Redaktion

- Lexikon unbrauchbarer Wörter

- Lokaljournalismus

- M. Presserecht und Ethik

- O. Zukunft der Zeitung

- Online-Journalismus

- P. Ausbildung und Berufsbilder

- PR & Pressestellen

- Presserecht & Ethik

- R. Welche Zukunft hat der Journalismus

- Recherche

- Service & Links

- Vorbildlich (Best Practice)

Schlagworte

Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche

Letzte Kommentare

- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...

- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...

- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...

- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...

- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...

Meistgelesen (Monat)

Sorry. No data so far.

Meistgelesen (Gesamt)

- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre

- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ

- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)

- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)

- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von