Der süße Duft der Heimat und das leichte Gift der Kritik – Das Süderländer Tageblatt und die Zeitungs-Zukunft

Was hat die Bahn eigentlich nach dem Unglück von Bad Aibling gemacht, um künftig ähnliche Fehler zu vermeiden und vor allem den menschlichen Faktor ausreichend zu berücksichtigen? Die meisten Zeitungen haben das Thema beiseite gelegt, nachdem der verantwortliche Stellwerks-Leiter als Schuldiger erkannt und angeklagt worden war.

Wer wissen will, dass die nächste Katastrophe nicht verhindert werden kann – der lese bei einer der kleinsten Zeitungen in Deutschland, beim Süderländer Tageblatt. Stephan Aschauer-Hundt ist Chefredakteur ohne Titel und schreibt aus Passion über die Bahn und die Folgen von Bad Aibling und rügt die Regierung:

Der Zugbahnfunk ist wohl nur eine hübsche Nebensächlichkeit. Nach dem Desaster von Bad Aibling redet Berlin die Unterwegs-Erreichbarkeit von Zügen und Stellwerken klein.

Stefan Aschauer-Hundt hat recherchiert: „Sämtliche derzeit installierten Geräte leiden laut Bundesregierung unter Empfangs- und Sendeproblemen.“ Der Artikel ist im Netz gegen Bezahlung zu lesen.

Das Süderländer Tageblatt dürfte – trotz der kleinen Redaktion (oder deswegen?) –eine der stärksten Lokalredaktionen besitzen. Annette Milz stellt in „Talente 2016“ im aktuellen Medium-Magazin Laurina und Florian Ahlers vom Süderländer Tageblatt vor, beide Mitte zwanzig:

Mit der Leseraktion ,Wir sind Plettenberg – wir sind bunt‘ senden sie ein gesellschaftliches Statement in den ländlichen Raum. Zeitungsseiten, eine Beilage und eine Facebook-Seite füllten die Aktion und auch Landes- und Bundespolitiker unterstützten sie. Hunderte von Lesern sendeten ihre Foto… Sie sind froh, im Kleinen ein großes nachhaltiges Stadtgespräch in Gang gesetzt zu haben.

In meiner Kress-Kolumne JOURNALISMUS! porträtiere ich die kleine, besonders feine Zeitung:

Die neunköpfige Redaktion verwirklicht schon, was Optimisten als das Modell der Zeitungs-Zukunft sehen: Der süße Duft der Heimat und das leichte Gift der Kritik, eben Jubelarien zum Schützenfest und investigative Recherche übers neue Einkaufszentrum. Das geht – und das funktioniert. Wer mit Stefan Aschauer-Hundt, dem Chef, durchs alte Verlagshaus geht, hört einem Journalisten zu, der ein wenig stolz ist und ein wenig verbittert, der ein wenig Promi ist in einer wohlhabenden Region, aber auch ein wenig Prophet, verkannt im eigenen Land, und sogar ein wenig Märtyrer, der sich für die gute Sache – eben die klare und tiefe Recherche – einsetzt und dafür attackiert wird.

Immer wenn etwas schief läuft in den Tälern, vermeintlich schief läuft, ist die Zeitung schuld, sagt Stefan Aschauer-Hundt. Die Zeitung ist oft der Sündenbock: Wenn sich eine Redaktion oft zwischen die Stühle setzt, wird sie nicht geliebt, aber unverzichtbar.

Stefan Aschauer-Hundt ist der Chef, der sich nicht den Titel „Chefredakteur“ gönnt: Alle in der Redaktion haben eine Stimme, alle reden mit, sagt er. Wenn seine Haare grauer wären, könnte man ihn für einen Achtundsechziger halten, in die Jahre gekommen. Aber die mögen keine Schützenfeste.

„Suchet der Stadt Bestes“, so übersetzte Luther einen Text des Propheten Jeremias. Der passte zur Zeitung in der protestantisch geprägten Stadt. Wenn es sein muss, dann kämpft die Redaktion nicht nur, sondern sie führt den Kampf an, beispielsweise gegen die Landesregierung in Düsseldorf, die vor zwei Jahren die Förderschule in Plettenberg schließen wollte – „mit der Brechstange“, wie Bürger meinten.

„Welche Kraft Lokaljournalismus haben kann, der seine Leser mit ins Boot holt, bestätigt das Ergebnis: Die Schule besteht weiterhin.“ So formulierte Dieter Golombek in der Jury-Begründung des Deutschen Lokaljournalisten-Preises 2014 und fügte an: „Die Zeitung macht das Thema zum Stadtgespräch.“ Genauer und kürzer kann man das Geheimnis des Erfolgs nicht beschreiben.

Die Redaktion nutzt offenbar den Freiraum, den ein eigener Verlag bietet: Sie muss sich nicht in ein Konzern-Korsett pressen lassen, sie bestimmt, ob sie sechs Seiten Lokales fährt oder zwanzig – je nach Thema und Recherche-Stand.

2009 gewann das Süderländer Tageblatt erstmals einen der Deutschen Lokaljournalistenpreise – für eine deutsch-deutsche Geschichte, die einmalig war und das hohe Selbstbewusstsein der Redaktion belegt: Eine „rollende Redaktion“ besuchte vier Mal die Partnerstadt in Thüringen, um die Geschichte der Einheit mit Hilfe von Zeitzeugen zu erzählen. „Wir schufen aus Sicht der Neuen Forums eine Gegenöffentlichkeit zur örtlichen Monopolzeitung, die bis zum heutigen Tag die Anliegen der Bürgerrechtsbewegung sehr verhalten behandelt“, erzählt Stefan Aschauer-Hundt. Sogar der Bürgermeister wurde überführt – „der Beschönigung seiner persönlichen Geschichte“.

Die Chuzpe muss eine West-Redaktion, zumal eine kleine, erst einmal aufbringen: Einer großen ostdeutschen Redaktion samt Leserschaft zu zeigen, was investigative Recherche ist!

Umgerechnet auf die Auflage dürfte keine Zeitung öfter den begehrten Deutschen-Lokaljournalismus-Preis gewonnen haben, der als der wichtigste für Regional- und Lokalzeitungen gilt.

**

Die komplette Kolumne bei Kress:

Was wäre, wenn Google unsere Volontäre ausbildete?

Der Newsroom der Axel-Springer-Akademie, eine der vorbildlichen Journalistenschulen in Deutschland. Foto: Springer-Akademie

Volontäre kritisieren die Qualität ihrer Ausbildung, wie eine Studie der Universität Ilmenau in Thüringen belegt, an der gut zweihundert Volontäre teilgenommen haben. Diese Studie und die Charta der Journalistenschulen sind Thema der Kress-Kolumne JOURNALISMUS, die komplett hier zu lesen ist.

„Journalisten werden für eine Zukunft in der Vergangenheit ausgebildet“, schrieb ein Volontär in seinen Fragebogen. Kathrin Konyen aus dem Bundesvorstand des Deutschen-Journalisten-Verbands (DJV), der die Umfrage in Auftrag gegeben hat, kommentiert die Ilmenauer Studie:

Während die Vermittlung von klassischen journalistischen Fähigkeiten einigermaßen zufriedenstellend ist, hat die Ausbildung offenbar den Anschluss an die veränderten Anforderungen im Journalismus verpasst.

Selbst diese Interpretation, das Handwerk werde ausreichend vermittelt, ist reichlich optimistisch: Drei von zehn Volontären geben an, weder zu lernen, wie ein Journalist recherchiert, noch Recherche trainiert zu haben.

Nun mag man einwenden: Nicht die Volontärin soll bestimmen, was sie lernen muss, sondern Chefredakteur und Verleger – nach der alten Weisheit: Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Aber diese Hybris kann sich keiner mehr erlauben: Die Volontäre sind heimisch in der digitalen Welt, während ihre Ausbilder noch elektrische Schreibmaschinen kennen und Klebe-Umbruch. So denken Volontäre offenbar intensiver an die Zukunft als viele ihrer Chefs, die eigentlich die Zukunft systematisch vordenken sollen. Eine Volontärin schreibt ihre Verwunderung in den Ilmenauer Fragebogen:

Die Journalistik hinkt Jahre hinter der Realität des Mediensystems hinterher.

Was die Thüringer Wissenschaftler herausgefunden haben, bestätigt der Hamburger Medienprofessor Weichert, der von der Arroganz der Ausbilder spricht, die sich vom alten Denken nicht lösen wollen. „Leider gibt es viele Kollegen, die noch nicht verstanden haben, dass journalistische Ausbildung neu gedacht werden muss.“

Journalismus muss allerdings nicht neu gedacht werden, aber er ist schwieriger geworden. In Zukunft muss ein Journalist das Handwerk beherrschen, so wie es Generationen vor ihm gelernt haben, aber er muss auch die sich stets wandelnde Technik beherrschen, muss immer wieder neu lernen, muss sich an den Lesern ausrichten, und er muss unternehmerisch denken, ohne die Unabhängigkeit seiner Profession zu gefährden. Das ist ein Dilemma, das ist das Dilemma der Ausbildung in den Verlagen:

- Es reicht nicht mehr, dass eine Volontärs-Mutter ihre Schützlinge behütet, ihnen das Porträt-Schreiben erklärt und oft vergeblich kämpft, wenn beim Engpass in einer Lokalredaktion die Volos nicht zu Kursen geschickt werden.

- Es reicht nicht, die Volontäre zu den Schulen zu schicken: Training und Theorie müssen verzahnt werden mit der Praxis in den Redaktionen. Das wird torpediert, wenn die Volontäre in ihrer Redaktion empfangen werden mit dem Schulterklopfen: Jetzt wird wieder richtig gearbeitet, vergiss lieber schnell das theoretische Gequassel-

- Es reicht nicht, die Volontäre ein paar Wochen in die Online-Redaktion zu schicken, sie Zeitungs-Artikel ins Netz transportieren oder der Polizei hinterherhecheln zu lassen.

Wie würde Google Journalisten ausbilden? Oder ein anderer der digitalen Konzerne? Dabei ist nicht entscheidend, was sie lehren, sondern vor allem wie sie lehren, wie sie miteinander arbeiten, wie sie führen, mit Fehlern umgehen – kurzum: wie sie mit Phantasie und Neugier die Welt neu erschaffen, ohne beliebig zu werden und nur nett zu sein (auch die digitale Welt ist eine harte Welt).

Ausbilden wie Google – das können Konzerne wie Springer, Gruner und Burda leisten, und sie tun es auch. Journalistenschulen, die nicht an Redaktionen angebunden sind, können es nur mühsam simulieren; Redaktionen könnten es leisten, wenn die Chefs es wollen und auch mal Geld in die Ausbildung und Ausbilder investieren, viel mehr Geld als heute.

Die meisten Volontäre müssen die Chefredakteure nicht zum Jagen tragen. Sie sind schon auf der Pirsch. Die Ilmenauer Studie belegt: Zwei von drei Volontäre wollen mehr über wirtschaftliches Handeln lernen und es auch trainieren, nicht zuletzt um im Überlebenskampf zu bestehen außerhalb einer Festanstellung. Die meisten Chefredakteure und Manager übersehen die Chance für die Verlage: Wer, wenn nicht die jungen Journalisten, wird in der Lage sein, neue Geschäfte auszudenken, auszuprobieren und zu verwirklichen?

In der Ilmenauer Volontärs-Studie beklagen die Volontäre:

- Wir werden nicht auf Management-Aufgaben vorbereitet.

- Wir trainieren nicht den Umgang mit Sozialen Medien.

- Wir wissen zu wenig über unsere Leser (und erst recht die Nicht-Leser).

- Wir lernen nicht, welche digitalen Werkzeuge es gibt und wie man sie nutzt.

Wenn Verlage nicht lernen, auszubilden wie Google es täte, wird es irgendwann Google selbst tun.

Amok, Terror, Gewalt: Journalisten können mit dem Dartcenter traumatische Situationen trainieren

Nach dem Amoklauf in München gab es keine Kritik an der Polizei, aber wieder massive Kritik an Journalisten, die offenbar unvorbereitet agierten. Wer auf die Internet-Seite des Dartcenters schaut, entdeckt, wie sich Journalisten gezielt auf Krisenfälle vorbereiten und den Ernstfall trainieren können:

- Wie verhalten sich Journalisten, wenn sie traumatischen Situationen ausgesetzt sind, sei es in der Redaktion, an einem Tatort oder im Krieg, wenn sie direkt mit Gewalt konfrontiert sind? Unterschätzt wird der „Tatort“ Redaktion: Journalisten sehen viele Bilder, die sie nie den Lesern und Zuschauern zumuten, Mord, Hinrichtungen, Leichen, Folter. Wie verarbeiten sie dies? Wie bleiben sie in der Sendung oder beim Schreiben am Computer trotzdem ruhig und besonnen? Wie gehen sie danach mit sich selber um? Der gern beklagte Zynismus von Journalisten hat hier auch seinen Grund.

- Wie gehen Journalisten mit offenbar traumatisierten Zeugen um? Wann dürfen sie mit ihnen sprechen? Und wie?

Das können Journalisten trainieren. Schon vor zehn Jahren organisierte Fee Rojas, Psychotherapeutin in Hannover, die erste ARD-ZDF-Konferenz über „Trauma und Journalismus“. Dartcenter-Mitarbeiter trainieren aber nicht nur Journalisten von ARD und ZDF zu „Umgang mit extremen Belastungssituationen“, sondern beispielsweise auch Lokaljournalisten. Denn Amok und Terror geschieht auch in der Provinz: In Erfurt mit 17 Toten; in Winnenden vor sieben Jahren mit 16 Toten.

In Erfurt vor vierzehn Jahren hatten soziale Netzwerke weder eine Verbreitung noch eine Bedeutung. Damals gingen die Bürger mit den Medien trotzdem hart ins Gericht: Journalisten hatten eine regelrechte Jagd veranstaltet nach Gesichtern, Bildern und intimen Szenen; sie haben die Trauernden nicht in Ruhe trauern lassen.

Die Redaktion der Thüringer Allgemeine hatte daraus Konsequenzen gezogen und zum 10-Jahr-Wiederkehr des Amoklaufs in einer 15-teiligen Serie und einem Buch die Probleme der Journalisten beschrieben, die nicht Sensationen suchen, sondern eine Balance zwischen Distanz und Nähe:

- Sie brauchen Distanz, gar kühlen Abstand, um sich nicht von den Emotionen übermannen zu lassen und wenigstens die Tür des Verstehens ein wenig öffnen zu können und Verantwortungen zu klären.

- Sie brauchen Nähe, um in allem Schmerz mit den Menschen sprechen zu können, sie in ihrem Schmerz zu begreifen, das Unerklärliche vielleicht doch erklären zu können.

Es gab viele dankbare und emotionale Reaktionen auf die Serie und das Buch. Ein Dutzend Redakteure hat zuvor einen ganztägigen Workshop mit Trauma-Experten des Dartcenters besucht.

Frank Nipkau, Chefredakteur des Zeitungsverlags Waiblingen mit der Winnender Zeitung, gehört mittlerweile zum Referenten-Stab des Dartcenters. Für die Berichterstattung über den Amoklauf in Winnenden erhielt seine Redaktion den Deutschen Lokaljournalistenpreis mit der Jury-Begründung:

Die Redaktion muss nicht alles schreiben, was sie weiß, nicht alles zeigen, was sie hat… Sie liefert die Informationen, die die Menschen in solchen Situationen brauchen, sie nimmt Anteil und stellt die Frage nach dem Warum.

Das Dartcenter, gegründet in den USA, trainiert Journalisten und gibt Materialien heraus mit ausführlichen Anleitungen etwa zum Umgang mit Rettungskräften, mit Kindern, für Interviews mit traumatisierten Menschen und zur Nutzung von sozialen Medien.

Bleibt die Frage: Wie ausführlich sollen Journalisten berichten?

Der Jugendforscher Klaus Hurrelmann schrieb das Vorwort zu dem Buch „Amok im Kopf“ des Amerikaners Peter Langman, der den Amoklauf von Winnenden detailliert analysiert hatte; das Buch fand die Polizei im Zimmer des Münchner Amokläufers. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung spricht Hurrelmann von der Verantwortung der Medien und der Verwirrung des Wissenschaftlers:

Zum ersten Mal wurde eine wissenschaftliche Amok-Analyse beim Täter gefunden. Der hat das wohl als Anleitung gelesen. Was heißt das für uns? Dürfen wir unsere Analysen fortan nur noch in geschlossenen wissenschaftlichen Zirkeln kreisen lassen, weil sie eventuell als Vorbild dienen könnten? Da bin auch ich ratlos.

Es ist dieselbe Ratlosigkeit, wie sie auch Journalisten befällt.

Vor acht Jahren forderte der Entwicklungspsychologe Herbert Scheithauer schon nach dem Amoklauf eines Berufsschülers in Finnland: „Wenn Bilder und Videos der Bluttat immer wieder auf Nachrichten-Webseiten gezeigt werden, trägt das zur Verbreitung der Täter-Botschaft bei. Damit wird möglichen künftigen Tätern vermittelt, dass es eine gute Plattform zur Selbstdarstellung gibt. Das sollten wir unterbinden.“

Der Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer, Autor des Buchs „Der Mensch als Bombe“, verweist in einem aktuellen Essay der Süddeutschen Zeitung auf die Zurückhaltung der Medien, selbst der Bildzeitung, über Selbstmorde von Schülern zu berichten, und stellt fest: „Es gibt keinen Grund, davon auszugehen, dass die Nachahmungsbereitschaft bei Amoktätern geringer ist als bei den jugendlichen Selbstmördern.“ Aber resigniert ahnt er: „Mit dieser Form der Ruhmsucht zu rechnen und sich auf Gegenmaßnahmen zu einigen, davon sind die Medien gegenwärtig noch weit entfernt.“

Von den Sozialen Netzwerken ganz zu schweigen: Wie sollen die sich einigen?

Mehr auf meiner Kolumne bei kress.de

Mehr zu Amok und Dartcenter in diesem Blog

**

Buch-Tipp

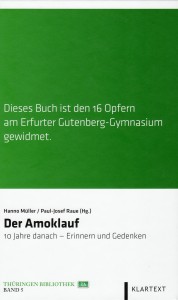

Paul-Josef Raue gab zusammen mit Hanno Müller vor vier Jahren das Buch „Der Amoklauf“ heraus, erschienen im Klartext-Verlag. Dieses Buch schildert den Amoklauf am 26. April 2002 im Erfurter Gutenberg-Gymnasium. Menschen kommen zu Wort, die diesen Tag als Angehörige, Augenzeugen oder Helfer unmittelbar erleben mussten, denn niemand kann besser beschreiben, was damals passierte – und wie massiv es Leben und Alltag veränderte. Statt eines Bildes zeigt das Cover des Buchs die schlichte Schrift: „Dieses Buch ist den 16 Opfern am Erfurter Gutenberg-Gymnasium gewidmet“.

Paul-Josef Raue gab zusammen mit Hanno Müller vor vier Jahren das Buch „Der Amoklauf“ heraus, erschienen im Klartext-Verlag. Dieses Buch schildert den Amoklauf am 26. April 2002 im Erfurter Gutenberg-Gymnasium. Menschen kommen zu Wort, die diesen Tag als Angehörige, Augenzeugen oder Helfer unmittelbar erleben mussten, denn niemand kann besser beschreiben, was damals passierte – und wie massiv es Leben und Alltag veränderte. Statt eines Bildes zeigt das Cover des Buchs die schlichte Schrift: „Dieses Buch ist den 16 Opfern am Erfurter Gutenberg-Gymnasium gewidmet“.

Nach Münchner Amok: Verliert seriöser Journalismus das Rattenrennen mit sozialen Netzwerken?

Barbara Hahlweg moderierte die Heute-Sendung am Abend des Amoklaufs in München. Foto: ZDF-Carmen Sauerbrei

Die Heute-Sendung des ZDF am Freitag begann, als gerade die ersten Nachrichten vom Amoklauf in München bekannt wurden und noch keiner wusste: Terror oder Amok? Tote und Verletzte? Barbara Hahlweg moderierte Heute und breitete nach einer Viertelstunde ein wenig verzweifelt die Arme aus, als wollte sie sagen: „Nun bitte, Regie, was machen wir denn jetzt?“ Die Geste sollten die Zuschauer eigentlich nicht sehen, aber alle waren verwirrt.

Was soll eine Moderatorin dem Zuschauer mitteilen, wenn die Schaltungen kaum funktionieren, sie nichts weiß und ihre Gesprächspartner noch weniger? Gutes Fernsehen im Auge von Terror und Amok ist live geradezu unmöglich: Es gibt keine Bilder oder nur die aus den sozialen Medien, die kaum einer einzuordnen weiß.

Was soll eine Moderatorin tun? „Im Unterschied etwa zur ARD werden im ZDF auch die Nachrichten in heute nicht von Sprechern, sondern von Redakteuren präsentiert, die für die professionelle Vorbereitung der Nachrichten verantwortlich sind. Journalistische Erfahrung und sachliche Kompetenz kommen dem Zuschauer direkt zugute“, so steht es auf den Internet-Seiten des ZDF.

Aber was nützt all die Erfahrung und Kompetenz in solch einer Lage? „Hektik und künstlich in die Länge gezogenes Gerede stärken die Glaubwürdigkeit nicht, sie schaden ihr“, sagt Claus Kleber, einer der Heute Journal-Moderatoren. Der hat gut reden, mag Barbara Hahlweg gedacht haben, falls sie dies am Morgen danach in der Süddeutschen Zeitung gelesen hat.

Kleber schrieb den langen Beitrag „Was tun, wenn’s brennt?“ allerdings vor München. Die Druckmaschinen für die SZ-Deutschland-Ausgabe liefen schon mit dem Kleber-Artikel, als noch keiner etwas vom Amok in der Olympia-Mall ahnte. Kleber reagierte auf die Vorwürfe, beim Terror in Nizza und dem Türkei-Putsch nur langsam reagiert zu haben – im Gegensatz zu den sozialen Netzwerken.

ARD-Aktuell-Chef Kai Gniffke hatte schon in einem FAZ-Interview auf diese Vorwürfe reagiert: „Was mache ich bei einem Live-Signal, bei dem ich nicht wissen kann, was passiert? … Wir leisten der Gesellschaft keinen Dienst, wenn wir einfach draufhalten und in einen Wettbewerb um das spektakulärste Bild eintreten.“

Ähnlich lesen wir bei Kleber:

Es ist niemandem geholfen, wenn die Öffentlich-Rechtlichen sich auf ein Rattenrennen mit Social Media einlassen… Es muss nicht immer gleich pausenlos gesendet werden. Denn dann steigt tatsächlich die Gefahr, dass in der Bildernot ständig wiederholte emotionale Szenen das Gefühl von Hilflosigkeit verstärken, das Terroristen verbreiten wollen.

Wahrscheinlich wirkt eine fassungslose Barbara Hahlweg ehrlicher auf die Zuschauer als kühle Routine. Was soll sie denn sagen, wenn im Sendeablauf der Sport an der Reihe ist und sie, wie die meisten Zuschauer, Spielerwechsel in der Bundesliga nicht mehr für wichtig hält und das Wetter erst recht nicht?

Der Tagesschau-Moderator Jens Riewa, auch wenn er nur „Sprecher“ ist, versuchte eine Stunde später zwar mit Pokerface jedes Gefühl zu verbannen, aber ihm erging es nicht besser: Keine Nachrichten, kaum eine Leitung, die stand, Blaulicht und immer wieder Blaulicht – und so blieb es, als die ARD in den nächsten Stunden dran blieb. Thomas Roth in den Endlos-Tagesthemen am Münchner Abend war routinierter – ein halbes Jahrzehnt New York prägt eben -, aber er konnte seinen Gesprächspartnern auch nicht mehr entlocken als „Wir wissen noch nichts Genaues“, und dass er nicht mehr entlocken, dass er nicht Gerüchte anzetteln wollte, das zeichnete den Profi aus.

Aber verliert trotzdem das Fernsehen, wenn es ermüdende Dauerschleifen fährt, nicht gegenüber den Sozialen Netzwerken? Morgenmagazin-Moderatorin Dunja Hayali schreibt in einem Tweet:

Ich kann den Impuls ,ich will sofort alles wissen‘ verstehen. Mir geht es auch so. Als mich die erste Eilmeldung aus München erreichte, habe ich sofort den Fernseher angemacht. Es war noch nichts zu sehen. Der News-Junkie in mir war enttäuscht, der Newsmacher in mir dachte, richtig so.

Und was sollen die TV-Journalisten nun tun? Dunja Hayali zitiert die Antwort des Münchner Polizeisprechers Marcus da Gloria Martins: „Wir machen unsern Job.“ Und der Job der Journalisten ist: „Saubere, sachliche, anständige, unaufgeregte und zurückhaltende Arbeit. Unbestätigtes als solches benennen, aber dabei auch niemanden in falscher Sicherheit wiegen.“

Cleber schreibt in seinem Essay, dass „schnell“ zu seinen Lehrzeiten der wichtigste Maßstab war und mittlerweile zum fragwürdigsten geworden ist. Und er stellt die entscheidende Frage: Was wird, wenn die Bürger nur noch Soziale Medien wahrnehmen mit ihren Echtzeit-Dramen und nur noch wenige Bürger den recherchierenden Journalismus? Bei aller Begeisterung für Twitter, bei allem Verständnis, den ungeliebten Öffentlich-Rechtlichen eins auswischen zu wollen, darüber sollten wir in weniger aufgewühlten Zeiten in Ruhe debattieren:

Die USA machen uns gerade vor, was es bedeutet, wenn eine Gesellschaft mit dem ‚common ground‘ auch den ,common sense‘ verliert, wenn die gemeinsame Basis an Informationen wegfällt, auf der Menschen ihre unterschiedlichen Schlüsse ziehen können.

Die Frage stellt sich für alle seriösen Medien, ob TV, Presse und Lokalmedien. Was passiert, wenn die seriösen Medien nicht mehr die meisten Bürger erreichen?

Die Pressekodex-Verweigerer in Sachsen und auf der Alb und Artikel 3 des Grundgesetzes

Chefredakteur Uwe Vetterick nennt in der „Sächsischen Zeitung“ bei Straftätern die Nationalität – ob Ausländer oder Deutscher (Foto: Ronald Bonß für „Sächsische Zeitung“)

Der Tweet kam am Samstag kurz nach Mitternacht: „Warum die Sächsische Zeitung künftig die Nationalität von Straftätern nennt.“ Der Tweet verwies auf „Fakten gegen Gerüchte“, einem Online- Beitrag von Oliver Reinhard, Kulturredakteur der Sächsischen Zeitung. Darin stehen die provokanten Sätze:

Wir haben nach durchaus kontroversen Diskussionen beschlossen, uns bei der Berichterstattung über Ausländerkriminalität ab heute nicht mehr an die Richtlinie des Deutschen Presserates zu halten. Stattdessen werden wir künftig die Herkunft von Straftätern oder Verdächtigen in jedem Fall angeben. Egal, ob es sich dabei um Deutsche handelt, was die Regel ist, oder um Ausländer.

Weit entfernt von der Pegida-Hochburg Dresden, am anderen Ende der Republik, hatte die Schwäbische Post schon vor einem Jahr mit der Regel gebrochen. „Wir nennen die Nationalität auch bei Ladendiebstählen“, schrieb Chefredakteur Lars Reckermann in einem Beitrag für die Drehscheibe:

„In fast jeder Polizeimeldung bei Ladendiebstählen wurden Algerier von der Polizei benannt. Anfangs haben wir den Pressekodex noch eins zu eins umgesetzt. Dann haben wir aber entschieden, dass wir damit eigentlich eine Nachricht verschweigen. Ja, es gibt das Problem mit zunehmenden Ladendiebstählen – und das hatte auch einen Grund. Wir haben neben der Polizei auch mit einigen Ladenbesitzern gesprochen und bekamen den Eindruck bestätigt. Also nennen wir die Nationalität.“

Die kress.de-Kolumne „Journalismus!“ thematisiert in dieser Woche die Pressekodex-Richtlinie 12.1.und berichtet über eine Tagung der deutschen Ombudsleute im Sauerland, die auch über die Richtlinie debattierte. Dort wunderte sich Thorsten Spiegel über die Debatte; er ist für Recht und Sicherheit im Plettenberger Rathaus zuständig und war Gast der Runde. Er verwies auf den Artikel 3 des Grundgesetzes, in dem noch schärfer und ausführlicher ein Verbot der Diskriminierung ausgesprochen wird:

Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

Dieser Verfassungs-Artikel binde, so Thorsten Spiegel, zwar erst einmal nur den Staat, aber: Warum sollten sich Redaktionen nicht an diese Norm halten?

RICHTLINIE 12.1 – BERICHTERSTATTUNG ÜBER STRAFTATEN

In der Berichterstattung über Straftaten wird die Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu religiösen, ethnischen oder anderen Minderheiten nur dann erwähnt, wenn für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein begründbarer Sachbezug besteht. Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte.

Wahrscheinlich hatten sich auch die Autoren des Pressekodex Anfang der siebziger Jahre am Grundgesetz orientiert und die wichtigen Regeln des Staates als die Regeln der Presse übernommen.

Mehr: Wir sind keine Anti-Pegida

Deutschlands beste kleine Zeitung kommt aus Marburg (150 Jahre Oberhessische Presse)

Die Oberhessische Presse dürfte die bedeutendste kleine Zeitung in der deutschen Provinz sein: Dreimal empfahl sie sich für die Ruhmeshalle der Zeitungsgeschichte:

Es begann in den achtziger Jahren, als alle Zeitungen in Deutschland Generalanzeiger waren. Eine Zeitung galt als Generalanzeiger, wenn in ihm dieselben Nachrichten standen, wie am Abend zuvor in der Tagesschau zu sehen waren; wenn der Aufmacher auf der Titelseite derselbe war wie der Aufmacher der Tagesschau, sprach man von Qualität. Den Lokalteil nahm keiner ernst.

Die Oberhessische Presse hatte in diesem Sinne keine eigene Qualität: Die Universitätsstadt kaufte den Mantel aus dem ländlichen Wetzlar, der war preiswert, aber nicht gut. Die Entscheidung des Verlegers, Mitte der achtziger Jahre in Marburg selbst den Mantel zu produzieren, war einmalig und revolutionär – aber gar nicht so teuer. Der gerade entwickelte Ganzseiten-Umbruch, ganz schlicht mit XY-Koordinaten, half der Geschäftsführung, auf einen großen Teil der technischen Vorstufe zu verzichten und in die Redaktion zu verlagern: Die Rationalisierung brachte Geld, das zum Teil in die Erweiterung der Redaktion gesteckt wurde.

Die Redaktion dachte nach, wie eine moderne Zeitung auszusehen hat, sie brach mit der Tradition des Generalanzeigers und nahm die wichtigen lokalen und regionalen Nachrichten auf die Titelseite und in das erste Buch: Ein neuer Typus von Zeitung entstand (parallel auch bei der Emder Zeitung an der Nordsee), von der Branche als das „Ende der Qualitätszeitung“ verspottet. Der Erfolg gab und gibt der Redaktion Recht: Die Auflage stieg zweistellig – und ein Vierteljahrhundert später preist die Branche das Lokale als die Rettung der Zeitung, auf Papier wie im Netz.

Den zweiten Eintrag in die Ruhmeshalle der Zeitungen schaffte die selbstbewusste und starke Redaktion mit ungewöhnlichen Themen und Serien: Sie gewann damals zweimal den Deutschen Lokaljournalistenpreis, was zuvor erst einer Redaktion in Deutschland gelungen war. Wer diesen Preis bekommt, darf sich ein Jahr lang als beste deutsche Lokalzeitung rühmen. (Bis heute hat die OP den Preis sieben Mal gewonnen.)

Guntram Dörr, heute Chefredakteur in Nordhorn, holte den ersten Preis mit einer Serie über Selbsthilfegruppen – damals ein neues Phänomen in einer Gesellschaft, die sich zunehmend auf ihre eigenen Kräfte besann, Solidarität übte und den Staat beiseite schob. Zum zweiten Mal holte die Redaktion den Preis mit der kritischen und ungewöhnlich ausführlichen Berichterstattung über Wahlen – als Hochfest der Demokratie.

Für prominente CDU-Politiker in Marburg war die Wahl-Berichterstattung zu kritisch: Sie verlangten vergeblich von der Adenauer-Stiftung, den Preis der OP abzuerkennen, und blieben aus Protest der Verleihung im Marburger Schloss fern.

Zudem gab es einige Sonderpreise, herausragend darunter Jürgen Lauterbachs Serie „Macht in Marburg“, die einmalig blieb und die Dieter Golombek, der Jury-Vorsitzende, so pries: „Dieses Projekt sprengt jeden Rahmen, es ist der gelungene Großversuch, das kunstvoll geknüpfte Netz der Macht in einer 80 000-Einwohner-Stadt zu beschreiben.“

Solch großer Journalismus in der Provinz musste über den Tag hinaus bewahrt werden: So entstand die Buch-Reihe „OP Report“, die dreizehn Mal erschien, mit Titeln wie „Selbsthilfegruppen“, „Wählen gehen“, „Macht in Marburg“, aber auch „Die rote Uni“, „Aktuelles Arbeitsrecht“ – oder „Schüler lesen“ mit Dokumentationen des ersten Zeitungsprojekts in Deutschland, das Till Conrad gemeinsam mit der Lehrerfortbildung eines Kultusministeriums organisiert hatte.

In die deutsch-deutsche Geschichte eingeflochten ist der dritte Eintrag in die Ruhmeshalle: Die Gründung der Eisenacher Presse in Marburgs Partnerstadt – die erste deutsch-deutsche Zeitung im Januar 1990, noch zu DDR-Zeiten, im Eisenacher „Haus der Dienste“ produziert, in Marburg gedruckt und mit 30 000 Exemplaren in wenigen Stunden verkauft. Die abenteuerliche Geschichte der Redaktion, der Zeitung und der Einheit ist mehrfach beschrieben, so im Buch „Aufbrüche und Umbrüche“ von Andreas Apelt und in meiner deutsch-deutschen Geschichte „Die unvollendete Revolution“.

Es dürfte kaum eine aufregendere kleine Zeitung in Deutschland geben: Das Beste, was die Provinz zu bieten hat, ohne provinziell zu sein. Wahrscheinlich ist auch die aktuelle Entwicklung der OP einen Eintrag wert: Statt diesen Zeitungs-Kleinod in einem Konzern untergehen zu lassen, wie es einigen Zeitungen widerfuhr, kaufte der Verleger seine Zeitung zurück – zum Wohle Marburgs und der Region, zum Wohle der Leser und der Redakteure und zum Wohle der Demokratie, die eine kräftige Stimme gerade dort braucht, wo die Heimat der Bürger ist.

Die preisgekrönteste kleine Redaktion in Deutschland

- 2014 Deutscher Lokaljournalistenpreis in der Kategorie Foto für die crossmediale Serie „Ich und Ich“.

- 2014 „Leser-Blatt-Bindungspreis 2014“ vom Verband Deutscher Lokalzeitungen für das Jahresprojekt „Besser Esser“ (1. Platz).

- 2013 „Leser-Blatt-Bindungspreis 2013“ vom Verband Deutscher Lokalzeitungen für die Serie „Das schaffe ich“ (2. Platz).

- 2012 „Leser-Blatt-Bindungspreis 2012“ vom Verband Deutscher Lokalzeitungen für die Serie „100 Leute, 100 Leben“ (2. Platz).

- 2010 Hessischer Jungjournalistenpreis für Nadine Weigel (heute Foto- und Videoredaktion) für ihren Text- und Video-Beitrag „Pomade und Petticoat“.

- 2009 XMA Cross Media Award der WAN-IFRA für „Crossmedia-Design und -Branding“ für die Gießener Zeitung – Deutschlands erste Mitmachzeitung.

- 2008 XMA Cross Media Award der WAN-IFRA für „Crossmediale Kampagnen” für die Oberhessische Presse.

- 1999 Deutscher Lokaljournalistenpreis (Sonderpreis) für die Zukunftsserie „Marburg 2010“.

- 1995 Deutscher Lokaljournalistenpreis (Sonderpreis) für Jürgen Lauterbachs Serie „Macht in Marburg“

- 1993 Deutscher Lokaljournalistenpreis (Erster Preis) für die Berichterstattung zu den Kommunal- und Bürgermeisterdirekt-Wahlen

- 1989 Deutscher Lokaljournalistenpreis (Dritter Preis) für die Serie „Der Fall Löser“

- 1988 Deutscher Lokaljournalistenpreis (Dritter Preis) für das Konzept

- 1986 Deutscher Lokaljournalistenpreis (Erster Preis) für die Serie „Selbsthilfegruppen“

**

Der Beitrag erschien in der Oberhessischen Presse am 16. Juni 2016 zum 150-Jahr-Jubiläum; hier leicht verändert und erweitert. Der Autor war von 1985 bis 1995 Chefredakteur der OP und von 1990 bis 1994 auch der Eisenacher Presse.

Zehn Thesen zur Zukunft des Journalismus (Teil 20 mit Bilanz der Kress-Serie)

Andreas Wolfers leitet die Henri-Nannen-Journalistenschule von Gruner+Jahr: Er preist die klassischen journalistischen Tugend, auch und gerade in der Internet-Ära. (Foto: Journalistenschule)

„Wird mit dem Internet alles besser? Also multimedial, crossmedial, transmedial?“ Darum geht es in der letzten, der zwanzigsten Folge der Kress-Serie „Journalismus der Zukunft“. So soll der Redakteur der Zukunft arbeiten: Er soll an Facebook, WhatsApp und Snapchat denken, Communitys betreuen, Videos produzieren und Podcasts, Grafiken, Snowfalls undsoweiter. Doch – „die Technologiedebatte überlagert völlig, worum es wirklich geht“, warf Nannen-Schulleiter Andreas Wolfers ein bei einer Tagung in der politischen Akademie Tutzing. „Nur weil wir digitale Tools nutzen, ist es keine andere Art von Journalismus.“

Wolfers führt eine der großen deutschen Journalistenschule, er preist das Handwerk, die klassischen journalistischen Tugenden:

Präzise Recherche, genaue Quellenprüfung, sicherer Umgang mit Texten, Themengespür, Relevanz aufspüren: Was wähle ich aus? Was mache ich sie groß? Das ist völlig unabhängig, ob Print, Online, Bewegtbild usw. Es lässt sich alles zurückführen auf die klassischen journalistischen Tugenden.

Allerdings erweitert das Digitale die Möglichkeiten: Journalisten können tiefer und präziser recherchieren, und sie haben mehr Kanäle zur Verfügung. Bessere Recherche und größere Verbreitung: Dem Journalismus ging es noch nie so gut wie heute.

Wenn davon auch die Demokratie profitieren könnte! Sie braucht informierte Bürger, und sie braucht Bürger, die einen annähernd gleichen Informations-Stand haben. Nur wer informiert ist, kann auch mitreden und vernünftige Entscheidungen fällen – und nur wer weiß, dass auch die Bürger, die mit ihm streiten, gut informiert sind.

Die Serie schließt mit zehn Thesen zur Zukunft des Journalismus:

- Journalismus ist Freiheit: Er sichert die Qualität der Demokratie und das Selbstgespräch der Gesellschaft.

- Journalismus ist unabhängig.

- Journalismus richtet sich nach den bewährten Regeln (und braucht keine neuen für die neuen Medien): Präzise Recherche, Kontrolle der Mächtigen und über allem die Achtung vor der Wahrheit.

- Journalismus braucht Journalisten, die die Regeln kennen und achten.

- Journalismus gedeiht nur mit exzellent ausgebildeten Journalisten.

- Journalismus ist lokal und erklärt die Welt aus der Perspektive der Leser.

- Journalismus wird immer wichtiger als Gegenspieler der Unübersichtlichkeit im Netz.

- Journalismus muss experimentieren und gerade im Netz die Chancen der Technik nutzen.

- Journalismus ist angewiesen auf eine Existenz-Garantie.

- Journalismus hat eine große Zukunft vor sich.

Mehr:

Was interessiert die Leser? Was vergrault? Die wichtigsten Erkenntnisse der Zeitungsforschung

Auch wenn in Europa und Nordamerika die Auflagen sinken: Weltweit lesen immer mehr Menschen Zeitungen, vor allem in Asien. Dieser Händler in Nepals Hauptstadt Katmandu ist einer von fast drei Milliarden Lesern, er findet offenbar die Themen, die ihn nicht langweilen. Foto: Paul-Josef Raue

Es gab noch nie so viele und so genaue Leserforschungen wie im vergangenen Jahrzehnt. Die Ergebnisse bedeuten zwar nicht das Ende des Bauchgefühls, das gute Chefs immer brauchen, aber die Leserforschung hilft bei vielen Entscheidungen. Das Lob des Erzählens und die Vorlieben der Leser – das ist das Thema in der 18. Folge der Kress-Serie „Journalismus der Zukunft“: Langweile nicht (der siebte Pfeiler der Qualität).

Das sind die 20 wichtigen Ergebnisse aus den Quotenmessungen von „Readerscan“ und „Lesewert“, zusammengetragen nach Auswertung von zigtausend Artikeln in Regionalzeitungen:

- Reportagen, Porträts und Features sind die Lieblinge der Leser, je länger, desto besser. Carlo Imboden, der Schöpfer von Readerscan, berichtet: „Lange Texte saugen die Leser auf! Nur bei solchen Texten merken die Leute: Ich brauche diese Zeitung!“

- Glosse, Lokalspitze oder Kolumne sind noch beliebter als die Reportage. Amerikanische Zeitungen wissen das schon lange: Kolumnisten sind die am besten bezahlten Redakteure und oft so populär wie Fernseh-Stars. Kolumnen bis hin zur Lokalspitze („Guten Morgen“) werden immer gelesen, sofern sie regelmäßig kommen und am besten den Autor im Bild zeigen. Gute Schreiber machen gute Zeitungen aus.

- Der Leitartikel hat überraschend hohe Quoten, aber nur wenn er eine klare, bissige Überschrift hat. Titel wie aus dem Textspeicher verscheuchen die Leser: „Zwischen den Stühlen“ oder „Um Europa verdient gemacht“ sind Quotenkiller. Noch intensiver werden Kommentare gelesen, wenn sie direkt neben oder in dem Bericht stehen. Bezieht sich der Leitartikel auf den Aufmacher der Titelseite und ist sein Thema ein regionales, dann bekommt er Spitzenwerte.

- Das Vermischte steht an der Spitze der beliebtesten Seiten. Überall ist die Klatsch-Spalte, also die kleine Bild-Zeitung, der Quotenrenner. Menschen und ihre Geschichten locken die Leser an. Auch wenn Mord, Totschlag und Brand stets gut gelesen werden, bleibt die Frage: Wie viel Boulevard verträgt der Leser einer Regionalzeitung? Nicht viel. Er liest alles, aber er zweifelt an der Seriosität, wenn zu viel Blaulicht in der Zeitung steht. Ein Beispiel: Ein Mörder gerät bei der Flucht vor der Polizei unter die Straßenbahn. Darf man das Foto auf der Titelseite bringen? Ja, aber nur mit einem extrem trockenen Text: „Die Polizei dokumentierte mit diesem Foto, das um 13.52 Uhr entstanden ist…“

- Gerichtsreportagen sind absolute Quoten-Garanten, gleich wo sie im Blatt stehen. Auch Fortsetzungen werden gelesen.

- Die Politik hat überdurchschnittlich viele Leser, wenn sie vom Nutzen oder Schaden für den Bürger handelt.

- Tagesschau-Themen dürfen nicht fehlen, wenn die Zeitung in die Tiefe geht mit Hintergrund und Analysen. In einem Interview mit der Drehscheibe erzählte Carlo Imboden, wie sich das Leseverhalten in einem Jahrzehnt allerdings radikal verändert hat: Vor gut zehn Jahren war bei der Main-Post in Würzburg der Lokalteil der am geringsten gelesene Teil – und das war typisch für die meisten deutschen Zeitungen; bei einer Messung des Nordkurier in Neubrandenburg vor fünf Jahren stand schon das lokale Buch weit vorne. Die jüngeren Leser holen sich Mantel-Informationen bereits am Vortag aus dem Internet; mittlerweile agieren die älteren Leser zwischen 45 und 55 ähnlich. So verlagert sich ihr Interesse in der Zeitung aufs Lokale, auf neue Informationen, die viel mit dem Leben der Leser gemein haben.

- Titelseite: Am meisten wird das Lokale und Regionale gelesen, wenn das Thema wichtig ist. Und auch hier gilt: Wichtig ist alles, das einen Bezug zum Leben und Alltag der Leser hat, das zum Stadtgespräch taugt. Wirtschaft bekommt hohe Lesewerte, wenn es um Arbeitsplätze geht, neue Firmen und Geschäfte – und wenn Menschen im Vordergrund stehen, und die können Manager sein oder Wirte oder Verkäuferinnen auf dem Weihnachtsmarkt.

- Gesundheit ist das Top-Thema – mit Spitzenwerten, wenn das Krankenhaus oder der Chefarzt aus der Region kommen. Überhaupt werden Ratgeber gelesen, wenn die, die den Rat geben, Nachbarn sein könnten.

- Leser-Seiten, auf denen nur Leser schreiben, erreichen stets Top-Positionen; erscheint die Seite täglich und ist wie eine redaktionelle Seite gestaltet, kann sie sogar Vermischtes von der Spitze verdrängen. Auf der Seite dürfen nicht nur Leserbriefe stehen, sondern auch Leser-Fotos, -Erzählungen, -Tagebücher, sogar Gedichte.

- Vorder- und Rückseite der Zeitungs-Bücher bekommen von allen Seiten die besten Lesewerte.

- Die Kultur mögen die meisten Leser nicht. Sogar in der Hauptstadt ziehen große Konzertkritiken nicht. „Nur knapp drei Prozent lesen sie wirklich“, kam bei der Berliner Zeitung heraus. Allerdings lesen diese Wenigen ihre Nischen-Themen besonders intensiv.

- Der Lokalsport wird noch weniger gelesen als die Kultur. Selbst der große Sport dümpelt dahin, es sei denn Länderspiele oder Europapokal-Spiele laufen, die auch im Fernsehen mit hohen Einschaltquoten die Massen anziehen.

- Rubriken wie Horoskop oder Sudokus bekommen schwache Quoten. Doch Vorsicht! Als eine Redaktion das Kreuzworträtsel rauswarf, konnte sie sich vor Anrufen und Briefen nicht mehr retten; Mails kamen keine. Offenbar haben Ältere das Kreuzworträtsel geschätzt, aber in der Messung war die Zielgruppe nicht oder nur schwach vertreten.

- Muss man alles, was schwache Quoten bringt, rauswerfen? Nein, das kann gefährlich werden. Auch manche Seiten und Artikel, die wenig gelesen werden, gehören für die Leser zur Grundausstattung einer Zeitung. Das können in einer katholischen Gegend die Gottesdienst-Termine sein, auf dem Land die Kreisklassen-Spiele im Fußball. Schwache Quoten sollten die Redaktion zum Nachdenken anspornen, ob sie durch veränderte Rubriken, neue Präsentation und originelle Ideen die Leser wieder zum Lesen bringen kann.

- Spezial-Seiten, etwa für junge oder ältere Menschen, meist noch im speziellen Layout, verscheuchen die Leser. Es gibt zwei Ausnahmen: Die verständlich erklärende Kinderseite wird selbst von Erwachsenen gelesen; und eine Senioren-Seite, wenn sie, wie bei der Thüringer Allgemeine, von einer Senioren-Redaktion geschrieben wird, die nur aus Lesern besteht.

- Das Fernsehen ist thematisch für die Zeitung interessant. Artikel werden intensiv gelesen, die auf große TV-Ereignisse reagieren, etwa auf einen Tatort, der in der Region spielt. Als in Erfurt der erste (und einzige) Tatort spielte, hatten die Berichte dazu über Wochen hohe Quoten: Er war Gesprächsstoff in den Büros und an den Stammtischen. Hätte die Thüringer Allgemeine in der Zeit nicht die Quoten gemessen, wäre das Thema schnell von der Redaktion weggelegt worden: Das Beispiel zeigt, dass Redaktionen oft zu schnell ein Thema begraben mit dem Argument „Die Leser haben genug davon!“

Als die „Main-Post“ erstmals Readerscan einsetzte, machte sie eine ähnliche Erfahrung. Anton Sahlender, damals Stellvertreter des Chefredakteurs, berichtete: „Auf der Quote des Fernsehens aufzusetzen, ist ein Wellenreiter für die Zeitung.“ Themen-Kampagnen mögen die Leser, also die Verfolgung eines Themas über eine längere Zeit. Offenbar mögen die Leser nicht, dass jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird; sie schätzen es, wenn die Redaktion an einem wichtigen Thema dranbleibt. - Eine Bild-Text-Schere vergrault den Leser: Foto und Überschrift müssen passen. Wenn Tarzan in der Überschrift steht und Micky Maus auf dem Foto zu sehen ist, ist der Leser nur verwirrt und zieht weiter, da kann der Text noch so gut sein.

- Recherche wird vom Leser honoriert – im Gegensatz zum Abdruck von Pressemitteilungen. Ist ein Thema exklusiv, investigativ und umfassend, dann interessiert es die Leser. Im Zentrum stehen alle Veränderungen: Ob es der neue Baumarkt ist, eine Baustelle oder gestiegene Eintrittspreise im Zoo.

- Fehler mögen einige Leser ärgern, aber sie sind keine Quoten-Killer. Thomas Bärsch, der viele Lesewert-Untersuchungen ausgewertet hat: „Im Unterschied zu ärztlichen Kunstfehlern, an denen in Deutschland jährlich Tausende Menschen sterben, richten Fehler in der Zeitung keinen irreparablen Schaden an. Sie müssen nur erkannt und korrigiert werden.“

**

Vorschlag einer Wirtschafts-Professorin: Non Profit-Medien, um die Demokratie zu retten

Muss der Staat die Zeitungen retten? Sind Verlage bald nicht mehr in der Lage, Informationen anzubieten, gedruckt oder online, die eine demokratische Gesellschaft dringend braucht?

Zu Gast bei der „Stiftung vor Ort NRW“, einer gemeinnützigen GmbH, die den Lokaljournalismus stärken soll, gegründet von der NRW-Landesregierung. Eingeladen hatte Ulrike Kaiser, Ex-Chefredakteurin des Gewerkschafts-Magazin „Journalist“, die den „Ausschuss für Vielfalt und Partizipation“ leitet. Es herrschte Einigkeit: Lokaljournalismus ist unentbehrlich für Bürger in einer Demokratie, er muss besser werden, er muss gestärkt werden – angefangen bei der Ausbildung, fortgesetzt bei der Weiterbildung.

Unterstützung brauchen die Gründer, die Blogger, die im Netz Zeitungen entwickeln, durchaus als Konkurrenz zu den etablierten Medien: Wenn Konkurrenz belebend ist, wenn Vielfalt sinnvoll ist, dann kann es nur nützlich sein – auch wenn der Kampf um Anzeigen und Sponsoren immer härter werden sollte. Es gibt, so Ulrike Kaiser, immer mehr Redakteure, die Zeitungen im Netz gründen oder gründen wollen, also Profis, denen aber Unternehmer-Wissen fehlt; und es gibt Blogger und Freie, denen das journalistische Handwerk fehlt. Beiden könnte die Stiftung von Nutzen sein.

Die Zahl der Redakteure, die im Netz ihre Zukunft sehen, wird wachsen, da die Verlage noch mehr Redakteure entlassen und Redaktionen schließen werden; da auch die Pressestellen mittlerweile überfüllt sind, haben entlassenen Redakteure nur wenige Chancen auf eine Festanstellung. Blogger bringen frische Luft in die Medien-Debatte, aber sie füllen zur Zeit nur die Lücken, die Verlage geschaffen haben – noch ohne große Zukunfts-Perspektive.

Wenn die „Stiftung vor Ort NRW“, integriert in die Landesanstalt für Medien, den Lokaljournalismus – den etablierten wie den bloggenden – wirkungsvoll fördern sollte, könnte es zum bundesweiten Modell werden.

Die Debatte um Journalismus, Verlage, Non-Profit-Organisationen und Demokratie beginnt erst langsam in Deutschland, in Frankreich und den USA ist sie voll entbrennt. „Es ist Zeit für Non-Profit-Medien-Organisationen“, schreibt die Wirtschafts-Professorin Julia Cagé aus Paris, die auch die Doktorwürde von Harvard verliehen bekam, die den französischen Finanzminister berät und im Vorstand der Nachrichtenagentur AFP sitzt. Ihr Buch „Rettet die Medien“ wurde in Frankreich als bestes Medienbuch ausgezeichnet; gerade ist es in den USA bei der Harvard University Press erschienen: „Saving the Media. Capitalism, Crowdfunding and Democracy”.

Cagé versucht ein Paradox zu lösen: „Niemals wurden mehr Informationen produziert wie heute. Aber niemals waren die Medien in so schlechter Verfassung.“ Zu lösen sind ihrer Analyse nach die inhärenten Widersprüche des Mediensystems nicht mehr von großen gewinnorientierten Unternehmen, die von Menschen mit tiefen Taschen kontrolliert werden. Ihre Lösung ist ein neues Unternehmens-Modell, die Non-Profit-Medien, ausgehend von der Prämisse: Nachrichten, wie Bildung, sind ein öffentliches Gut; Vorbild sind Universitäten, die kommerzielle und Nonprofit-Aktivität verbinden.

Cagé plädiert dafür, zumindest in Frankreich und den USA, Stiftungen rechtlich besser zu stellen, damit sie dauerhaft eine stabile Kapitalausstattung bekommen: Geschenke an Stiftungen sind unwiderruflich und sichern auf lange Sicht die Unabhängigkeit eines Medien-Unternehmens. Stiftungen wären eine Möglichkeit, Medienpluralismus zur öffentlichen Aufgabe zu erklären. Jedenfalls ist es für Cagé extrem wichtig, die Medien als Teil eines viel größeren Ökosystems zu denken, als Wissen produzierender Sektor der Wirtschaft.

Sie kritisiert die meisten bestehenden Stiftungen, weil sie versäumt haben, die Leser in ihrer Finanzierung zu beteiligen: Stiftungen bevorzugen große Spenden von vermögenden Privatpersonen, Firmen oder anderen Stiftungen. Dies führt zu zwei Problemen:

-

Sie sind dem Einfluss weniger Spender ausgeliefert, die das Geld geben. Dadurch entsteht eine Gefahr für die Demokratie.

-

Sie sind anfällig für wirtschaftliche Abschwünge und somit finanziell instabil.

Für Non-Profit-Medien schlägt Cagé ein Hybrid-Modell vor, eine Mischung aus Stiftung und Aktiengesellschaft:

-

Solche Unternehmen genießen die Vorteile einer Stiftung (Stabilität der Finanzierung; unbegrenzte Annahme von Spenden, die für den Spender steuerlich absetzbar sind und ihm Stimmrechte bringen können; Konzentration auf Informationen als öffentliches Gut statt Gewinnmaximierung auf Kosten der Qualität)

-

und die einer Aktiengesellschaft (diversifizierter Besitz, Neubesetzung der Führungsriege, demokratische Entscheidungs-Prozesse, Begrenzung des Einflusses der größten Aktionäre).

In den USA könnte das Non-Profit-Medien-Modell auch der Regierung Möglichkeiten bieten, zum Wohlergehen der Medien beizutragen durch eine demokratisierte Steuerung (Governance): Kleinaktionäre und große Investoren, die einen Teil ihrer Entscheidungsbefugnis aufgeben, dafür Millionen verdienen mit Steuererleichterungen.

Cagé fragt: Wie viele Entlassungen von Journalisten könnten vermieden werden, wenn ihre Arbeitgeber Non-Profit-Medien wären? Wie viele Zeitungen könnten aufgekauft wurden, anstatt zu schließen?

Das Non-Profit-Medien-Modell könnte auch die Gründung von Online-Zeitungen fördern. Diese würden einfacher Geld von ihren Lesern bekommen sowie von Investitioren und Großspendern, ohne dass diese entscheidenden Einfluss erhalten. „Das Internet hat den Weg zu einer Demokratisierung des Kapitalismus geöffnet, von denen Crowdfunding ein Beispiel ist. Der Kapitalismus, Crowdfunding, Demokratie: Das sind Losungen für die Zukunft.“

Der US-Blogger Michael Marinaccio greift in einem Blog Cagés Modell auf: „Der Himmel fällt auf die gedruckten Zeitungen schneller, als man denkt“, während Verlage viele Redakteure entlassen und ihre Teams unentwegt auffordern, kreativer zu werden. Um weiter mit Journalismus Geld zu verdienen reagierten die Verleger im Internet mit einem Labyrinth von Pop-ups, Anzeigen und Firewalls, die es immer mühsamer machen, den Inhalt aufzunehmen. Marinaccio spricht vom „Profit-Journalismus“, der es versäumt hat, Nachrichten als öffentliches Gut zu wahren, und verweist auf Julia Cagés Buch „Rettet die Medien“.

Bei allen Unterschieden zu Frankreich und den USA – die Debatte ist auch in Deutschland notwendig und überfällig:

-

Wie halten wir einen Journalismus lebendig, den die Demokratie braucht, der die meisten Bürger erreicht und von ihnen akzeptiert wird?

-

Wer kümmert sich um diesen Journalismus, wenn den Verlagen das Geld ausgeht? Was ist die Alternative, wie ihn einige Verleger sehen, zu Billig-Journalismus im Netz nach dem Vorbild der Anzeigenblätter und parallel Qualität für die Wohlhabenden in den gedruckten Zeitungen? Wie kann man die daraus resultierende Spaltung der Gesellschaft vermeiden?

-

Wer ermöglicht und finanziert in Deutschland den Non-Profit-Journalismus? Und wer erhält ihm die Unabhängigkeit, die notwendig ist, um von vielen akzeptiert zu werden? Was tut der Staat?

**

Quellen:

Gut in Verlagen: Konservative Verleger gegen linksliberal-grüne Redakteure

Lutz Schumacher ist Geschäftsführer und Chefredakteur des Nordkurier in Mecklenburg-Vorpommern, in einer dünn besiedelten Gegend also, in der die Werbung als Geschäfts-Grundlage der Zeitung immer weiter wegbricht. Er reagiert zum Blogeintrag „Redakteure sollen Chefredakteur abwählen können“ in einem Facebook-Beitrag:

Zeitungen – ob digital oder Print – benötigen eine solide wirtschaftliche Basis. Wenn diese nicht privatwirtschaftlich organisiert ist, müsste es über ein öffentlich-rechtliches Modell geschehen, mit allen Gefahren und Einflussnahmen, die so etwas mit sich bringt: Einfluss durch Politiker, informelle Meinungskartelle, Gefahr der totalen Kontrolle wie gerade in Polen und Ungarn sichtbar.

Natürlich hat der öffentlich-rechtliche Ansatz auch Vorteile, weil er in der Regel von wirtschaftlichen Interessen frei ist. Aus gutem Grund haben wir deshalb in Deutschland ein duales System: Öffentlich-rechtliche Sender und privatwirtschaftliche Zeitungen. Das sichert die Meinungs- und Medienvielfalt Mehr als jedes andere Modell.

Und es ist in diesem Zusammenhang auch gut, dass es durch die überwiegend liberal-konservative Verlegerschaft ein Gegengewicht zur überwiegend linksliberal-grünen Mehrheitsmeinung in den Redaktionen gibt. Beides ist wertfrei gemeint, ich beschreibe hier lediglich die Realität. Eine „demokratische“ Presse wäre in Wirklichkeit eine Meinungsdikatatur der Redaktionsmehrheiten. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zwingen dagegen zur Vielfalt, um alle wesentlichen Zielgruppen zu bedienen.

Alles richtig, Herr Schumacher, aber dennoch problembeladen, wenn es in die Praxis geht. Die stabile wirtschaftliche Basis hat dann ihren öffentlichen Zweck, wenn sie die Produktion von Öffentlichkeit ermöglicht. Wenn die stabile wirtschaftliche Basis genutzt wird, Öffentlichkeit zu reduzieren, dann wird es schwieriger – Stichwort lokale Öffentlichkeit. Wie steht es denn mit der Meinungsvielfalt, wenn die Redakteure in den Lokalredaktionen abgebaut werden und nur noch zum „Produzieren“ kommen, kaum dass der Mitbewerber die wirtschaftliche Stabilität verloren hat und verschwunden ist?

Welche Möglichkeiten zur kritischen Bearbeitung hat man noch, wenn heute auf einen Redakteur zwei Pressestellenmitarbeiter (und manchmal auch –profis) kommen? Und wie ist eine Zeitung als Träger von Meinungsvielfalt zu bewerten, die nur Bücher rezensiert, die im eigenen Verlagshaus verlegt und gedruckt wurden?Medienhäuser sind immer auch Bestandteil des lokalen wirtschaftspolitischen Diskurses, weil sie naturgemäß und legitimerweise Interessen haben. Wie sollte das auch anders sein? Aber findet dieses (berechtigte) Interesse einen notwendigen Widerhall in der lokalen Berichterstattung?

Ihre Einschätzung zur liberal-konservativen Verlegerschaft als Gegenstück zur linksliberal-grünen öffentlich-rechtlichen Landschaft halte ich für richtig (Bayern ausgeklammert). Sie gewinnt aber erst dann an Relevanz, wenn die Zeitung ihre ureigenste Aufgabe zur Information umfänglich wahrnimmt. Einfluss durch Politiker, informelle Meinungskartelle und ähnliches sind eben auch im privatwirtschaftlichen Bereich möglich, und hier will ich gar nicht auf den berühmten Politiker kommen, der mit dem ebenso berühmten Verleger im Rotary-Club sitzt.

Redakteure wollen in der Regel die umfassende Information. Ob sie es im notwendigen Rahmen vor diesem Hintergrund können, sei dahingestellt.

Im Übrigen hat sich das von Ihnen skizzierte Modell bewährt. Der völlig unerwartete Einbruch des Internets in die Zeitungsgeschäfte hat aber viele neue Fragen aufgeworfen. Linksliberal-grüne und konservativ-liberale Meinungen sind dann nämlich ziemlich unwichtig, wenn jeder publizieren darf. Die Zeiten ändern sich, die Tageszeitungen, die eine Antwort auf das digitale Zeitalter haben, sind in der Minderheit, und die, die eine gute Antwort haben, eine ganz seltene Spezies.

Ich bin übrigens kein Anhänger von Karl Marx. Eher einer von guter Redakteursarbeit.

Rubriken

- Aktuelles

- Ausbildung

- B. Die Journalisten

- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen

- C 5 Internet-Revolution

- C Der Online-Journalismus

- D. Schreiben und Redigieren

- F. Wie Journalisten informiert werden

- Friedhof der Wörter

- G. Wie Journalisten informieren

- H. Unterhaltende Information

- I. Die Meinung

- Journalistische Fachausdrücke

- K. Wie man Leser gewinnt

- L. Die Redaktion

- Lexikon unbrauchbarer Wörter

- Lokaljournalismus

- M. Presserecht und Ethik

- O. Zukunft der Zeitung

- Online-Journalismus

- P. Ausbildung und Berufsbilder

- PR & Pressestellen

- Presserecht & Ethik

- R. Welche Zukunft hat der Journalismus

- Recherche

- Service & Links

- Vorbildlich (Best Practice)

Schlagworte

Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche

Letzte Kommentare

- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...

- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...

- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...

- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...

- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...

Meistgelesen (Monat)

Sorry. No data so far.

Meistgelesen (Gesamt)

- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre

- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ

- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)

- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)

- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von