Wie sich „Brand Eins“ aus der Asche von „Econy“ erhob (Journalismus-Geschichte)

Gabriele Fischer war stellvertretende Chefredakteurin des Manager Magazin, als sie den Spiegel-Verlag überzeugte, ein neues, ganz neues Wirtschaftsmagazin zu gründen:

Ein Magazin für Leute, die aufbrechen; die etwas unternehmen; die Wirtschaft noch als Abenteuer begreifen und nicht ständig über Steuerlast und Bürokratie klagen. Ein Magazin für die Mutigen eben – und gegen die Bremser,

so schrieb sie im ersten Editorial von Econy; Vorbilder gab es in den USA mit Fast Company und Wired.

Nicht einmal drei Monate brauchte sie von der Idee bis zum ersten Heft. War dies einer der Gründe, warum Econy keine Freunde fand im Verlag und in der Spiegel-Redaktion? Ein Schnellschuss, ohne lange Debatten über Sinn, Unsinn und Ziel – und dann noch mit einer winzigen Redaktion: Das kann nichts Rechtes geben, dachte die Spiegel-Redaktion, die gerne monumental denkt. Auf jeden Fall schmunzelte sie über ein Magazin, das mit drei, vier Redakteuren 220 Seiten anständig füllen wollte.

Aber selbst das war wegweisend: Eine kleine Redaktion sucht die Themen und dafür die besten Autoren.

So werden bald die meisten Zeitungen und Magazine arbeiten, wenn sie es nicht heute schon tun: Kleine Teams, die strategisch denken, mit wenigen Redakteuren, die recherchieren, was nur unabhängige Redakteure recherchieren können, und Freien, die gut bezahlt werden und Qualität liefern.

Der Respekt vor den Freien, deren gute Bezahlung und eine exzellente Textredaktion – damit fing Econy an; das bietet Brand Eins immer noch. Wenn Manager heute sparen wollen, sparen sie meist am falschen Ende: Sie senken radikal die Etats für die Freien. Das führt zu einem fatalen Qualitätsverlust: Weniger Redakteure, kaum Geld für Freie – wie soll das funktionieren?

Gabriele Fischer stellte weder Layouter ein noch einen Art-Direktor, sondern nahm einen wenig bekannten Freien: Mike Meire war ein junger Grafiker, der mit völlig neuem Blick auf zu bedruckendes Papier schaute. Auf seinen Fotos saßen Manager nicht hinterm aufgeräumten Schreibtisch, sondern schaukelten, leicht verwischt, auf einer Schaukel; die Leser blickten nicht in Superbüros, sondern aus dem Fenster auf eine Brache mit Bagger. Eigentlich war es einfach: Die Fotos zeigten die Welt und die Menschen, wie sie wirklich sind; sie nahmen den Personen die Rollen, in die sie gezwängt sind – aber ohne sie bloßzustellen.

Mike Meire war ein Glücksfall, er entwickelte ein völlig anderes Design, das Abschied nahm von allem, was üblich war – und das dann mit vielen Preisen gekrönt wurde. Die Entscheider in den Medienagenturen, die Gabriele Fischer auf einer Roadshow einfing, waren begeistert – ein neuer Stil im Journalismus! In kurzer Zeit waren alle Anzeigen-Seiten für ein komplettes Jahr verkauft. Das müsste eigentlich die Erfüllung eines Manager-Traums sein – aber nicht beim Spiegel.

Als die Druckmaschine für die zweite Ausgabe lief, verkündete der Verlag schon das Aus – angeblich weil der Verkauf der ersten Ausgabe die Erwartungen nicht erfüllt habe. Die Gründe lagen wohl tiefer: Die Philosophie von Econy war nicht die Philosophie von Spiegel und „Manager Magazin“. In Redaktion und Verlag bezogen sie einen Satz aus dem Fischer-Editorial durchaus auf sich und ersetzten „Zeitung“ mit „Der Spiegel“: „Wer morgens seine Zeitung liest, könnte glauben, diese Gesellschaft sei erstarrt und festgefahren.“

Im Spiegel herrschte die „Saturiertheit“, von der Professor Volker Lilienthal gerade zum 70-Jahr-Jubiläums schrieb – und die Lilienthal noch nicht als beendet ansieht. Lilienthal spricht auch vom persönlichen Wohlstand der Redakteure als Mitbesitzer des Verlags: Auch der, in Form von hohen Tantiemen, drohte geschmälert zu werden durch Verluste von Econy, die weder zu erwarten waren und wohl nie eingetreten wären.

Spiegel-Redakteure wissen kaum noch etwas vom Leben einfacher Menschen, auch davon schreibt Lilienthal. Und genau von diesen Menschen, die unterhalb der Spiegel-Wahrnehmung liegen, handelte Econy. Kurzum: Es ging um Geld, auf das die Redakteure nicht verzichten wollten, und um eine Veränderung, die man sich vom Hals halten musste. „Nicht für Bremser“ stand auf einer Werbetafel für Econy und „Ich bin kein Erbsenzähler“ auf einem T-Shirt. Das reichte.

Wer wissen will, warum sich der Spiegel heute noch schwer tut mit Veränderung, gar Aufbruch, der schaue auf das Ende von Econy: Die Angst vor der Veränderung sitzt neurotisch tief.

Was Gabriele Fischer nach dem Aus durchmachte, war ein Albtraum:

Zuerst kaufte ein anderer Verlag Namensrechte und Redaktion, aber rechnete nicht mit einer selbstbewussten und unabhängigen Chefredakteurin Fischer. Man trennte sich schnell, der neue Verlag machte mit neuer, durchaus renommierten Chefredakteurin und neuer Redaktion weiter – und scheiterte. Fischer war die Seele von Econy; und eine Seele kann man nicht kopieren.

Dann kam das Management-Buyout ohne großes Geld, aber mit großen Plänen. Der neue Name war der Name, der schon vor Econy auf der Liste stand – und der nichts mit „Marke 1“ zu tun hatte, was Spiegel-Anwälte abschreckte, sondern mit der Adresse der Redaktion: Brandstwiete 1.

Vom Ende her betrachtet, sieht die Story von Brand Eins wie eine einzige Erfolgsstory aus. „restart“ stand auf dem Titel der ersten Ausgabe: „Die Lust am Neubeginn“. Dieser Neubeginn war allerdings näher an „Schweiß, Tränen und Mühen“ als an Lust, und der Erfolg lag nicht griffbereit.

Auch das Platzen der Dotcom-Blase, das Ende der New Economy – ein halbes Jahr nach der ersten Brand Eins-Ausgabe – verhinderte nicht den Erfolg. Warum? Econy und Brand Eins waren der Spiegel der New Economy, ihr Sprachrohr. Aber beim Verglühen der New Economy gingen nur Firmen zugrunde, die im nicht selten kriminellen Übermut alle Regeln verletzt hatten; aber nicht zugrunde ging der Gründer-Geist und die Haltung, Mut zur Veränderung zu haben: Dafür stand Gabriele Fischer, dafür stand ihr Magazin – das war entscheidend.

Die Chronik des Neubeginns hat Gabriele Fischer auf zwei Seiten des ersten Hefts aufgeschrieben. Die komplette Chronik dieses einzigartigen Journalistinnen-Lebens wäre ein Buch wert, nicht umweht von Weihrauch, sondern als Lehrbuch für Menschen, die an den Journalismus glauben; als Mutmacher für Manager und Redakteure, die den Journalismus für eine demokratische Gesellschaft retten wollen; und als spannenden Roman, den nur das Leben schreiben kann.

Neben dem Editorial der ersten Hefts steht ein ungewöhnliches Porträtfoto von Gabriele Fischer: Sie wird am Rande von der Blüte einer Blume angelächelt, obwohl ihr sichtbar nicht zum Lächeln zumute ist; das Bild könnte aus einem Familienalbum stammen. Heute steht neben dem Editorial eine strenge, vielleicht zu strenge Frau, mehr Ikone als Familienalbum: Das Gesicht halb im Licht, halb im Schatten – wie eine Metapher zur Geschichte von Brand Eins.

Brand Eins war die letzte nennenswerte Gründung eines Magazins mit Anspruch, danach kamen nur noch Cicero“, mittlerweile auch verkauft wie ehedem Econy, kamen Landlust und Barbara („kein normales Frauenmagazin“) und kam eine endlose Folge von Plagiaten, die bei den TV-Zeitschriften oft schon über keine Redaktion mehr verfügen. Könnte die Ideenlosigkeit der Verlags-Manager dem Journalismus und der Gesellschaft mehr zusetzen als Google, Facebook & Co?

Es ist großartig, etwas geschaffen zu haben. Weil es auch Spaß macht, Widerstände zu überwinden. Und weil uns nur dann die Zukunft gehört“,

steht am Ende des Editorials vom Juni-Heft 2016 mit dem Schwerpunkt „Einfach machen“. Der schönste Satz der Fischer-Editorials steht allerdings im ersten Heft:

Etwas, das alle Restart-Geschichten eint: In ihnen steckt ein Teil des alten Menschheitstraums, man könne alle seine Erfahrungen bewahren – und noch einmal von vorne beginnen. Vielleicht ist es das, was Menschen treibt, trotz Niederlagen und Rückschlägen nicht aufzugeben.

Das „vielleicht“ in diesem Satz hat Gabriele Fischer in ihrem Leben gestrichen.

Die komplette Kolumne bei kress.de:

„Ohne gute Medien wird es der Gesellschaft schlechter gehen“ (Zitat der Woche)

„Journalisten müssen als Vertrauensleute aufgeklärter Bürger eingreifen“, schreibt Stefan Plöchinger im Journalist-Aufmacher „Was 2017 zählt: 2016 und die Folgen — fünf Lehren aus einem schwarzen Jahr für die Auseinandersetzungen, die uns Journalisten noch bevorstehen“. Und weiter:

Das Mediensystem, wie wir es kennen, ist inhaltlich wie finanziell an einem Scheidepunkt. Vielen Titeln geht es nicht gut, und ohne gute Medien wird es der Gesellschaft schlechter gehen, deshalb geht es gerade um viel. Journalismus wird die kommenden Jahre nur überleben, wenn die Bürger ihm vertrauen können. Vertrauen kostet Zeit, Arbeit, Geld. Darin zu investieren, ist das wichtigste Zukunftsprojekt für jedes Medienhaus, jeden Journalisten.

Plöchinger in der Januar-Ausgabe des Journalist:

http://ploechinger.tumblr.com/post/155304939352/was-2017-z%C3%A4hlt

Die Online-Sonntagszeitung der HNA: Nur Qualität wird den Journalismus retten

Guter Journalismus wird notwendig sein, um die Leser, gerade die jungen, anzuziehen. So denken Horst Seidenfaden und Jens Nähler von der HNA in Kassel, sie denken ihre Sonntagszeitung für Online-Leser, aber sie denken sie aus der Zeitung heraus – und starten Anfang Dezember Sieben, eine lokale Sonntagszeitung im Internet.

Qualität zählt, nicht Quantität wie in den billig gemachten 24er-Blaulicht-Portalen, in denen Leser die aktuellen Leichen zählen können: In der Tat werden diese Portale geklickt wie der Teufel, aber sie bringen nur Reichweite und keinen Gewinn – erst recht keinen Gewinn für den Journalismus. Sieben ist der journalistische Gegenentwurf, „Premium first“ nennt ihn Horst Seidenfaden.

Anfang Dezember wird Sieben das erste Mal erscheinen, ein Weihnachtsgeschenk für junge Nicht-Leser, die auf ihrem Tablet die Faszination des Lokaljournalismus erleben sollen. Was ist neu an dieser Zeitung im Netz?

- Sieben hat ein eigenes Design, das sich nicht an das HNA-Layout anlehnt.

- Die Ressorts sind nicht die Ressorts der Zeitung, das Menü ist übersichtlich: Heimat / Welten mit Politik und Kultur / Leben mit Garten, Wohnen, Reisen / Klartext mit exklusiver Meinung von starken Kommentatoren.

- Blogger aus der Region liefern Ratgeber-Themen wie Ernährung, Mode oder Fitness.

- Keine aktuelle Nachrichten, auch keine Sportergebnisse vom Wochenende; die finden die HNA-Leser weiter auf hna.de und Kassel-Live.

- Es gibt kein E-Paper; es ist zu teuer in der Produktion, zudem sind keine Verlinkungen oder Einbindungen von Videos möglich.

- Sieben ist strikt lokal: „Aus den Lokalausgaben fischen wir während der Produktionswoche die Themen heraus, die dann erst später im Blatt erscheinen“, erläutert Horst Seidenfaden, der die Idee hatte. Online-Chef Jens Nähler setzt das Konzept um: „Wir füttern die Artikel an, etwa mit Videos und Bildergalerien.“

Das sind mögliche Themen von Sieben, zu finden in der Nullnummer:

Porträts eines Discjockeys „Die Magie des Plattentellers“ und eines Extremläufers aus Baunatal oder eines Tätowierers aus Treysa; Recherchen wie „Was Verbraucher zu Bio lockt“; eine Bildergeschichte mit Fotos eines Paars aus Kaufungen, das durch Kanadas Natur gezogen war; eine Nachmach-Geschichte „So entsteht ein Schlüsseltäschchen in fünf Schritten“, aufgehängt an einer Patchwork-Gruppe.

Es gibt keine eigene Sieben-Redaktion, die Produktion bewältigt zunächst Jens Nählers kleine Online-Redaktion. Den Inhalt besorgen zum großen Teil die Lokalredaktionen. „Für die Redakteure bedeutet das keine Zusatzarbeit“, sagt Chefredakteur Seidenfaden, „sondern nur eine Verzögerung: Sie dürfen die Themen zeitversetzt, also in den Wochen nach der Sieben-Ausgabe, im Lokalteil mitnehmen.“

Sieben wird bis Ostern Sieben kostenlos sein – verbunden mit dem Hinweis, dass es ab April denen 4,90 Euro kosten wird, die es ausschließlich abonnieren wollen; für HNA-Abonnenten ist es inklusive. Auf die gut 130.000 Zeitungs-Abonnenten schielen die Chefredakteure nicht. Sie dürfte Sieben nicht übermäßig beeindrucken: Sie reagierten in einem „User-Test“ zurückhaltend, die siebte Ausgabe dürfte ihre Bindung an die Zeitung kaum stärken.

Je weniger die Testleser regelmäßig Zeitung lesen, je weniger sie an das Zeitungs-Layout gewöhnt sind, desto begeisterter waren sie. So werden die „Digital-Only“ zur lukrativen Zielgruppe, die sich durchaus für ein Abo, ähnlich wie bei Spotify oder Netflix, erwärmen können.

Mehr in der Kress-Kolumne JOURNALISMUS! – https://kress.de/mail/news/detail/beitrag/136489-ein-kleiner-schluessel-zum-paid-content-hna-bringt-im-netz-ein-sonntags-lokalmagazin.html

Wie destruktiv ist die professionelle Medienkritik?

„Die professionelle Medienkritik gefällt sich bislang eher in der Rolle des destruktiven Beobachters – produktive Impulse sind Mangelware“, schreibt der Politikwissenschaftler Christoph Bieber (46), Mitglied des WDR-Rundfunkrats. Das ist allerdings nur ein Nebenaspekt im Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung, in dem Biber auf das neue Internet-Format „Funk“ eingeht – das öffentlich-rechtliche TV für junge Leute; er fragt, ob die Kontrolle noch so funktionieren solle wie beim klassischen TV und antwortet: Nein, dafür sind die Gremien kaum geeignet.

Der Essener Professor verweist auf die BBC, die Zuschauerräte (Audience councils) punktuell und themenbezogen mit den Verantwortlichen diskutieren lässt, und auf „Start-up-Labore“ der BBC; er erwähnt auch die Workshops, mit denen der NDR experimentiert.

**

Quelle: SZ 14. November 2016

Das Lesen deutscher Zeitungen ist Arbeit

In Skandinavien sind die meisten Lokalzeitungen ein Fest fürs Auge, die dennoch ausreichend Futter für den Verstand bieten: Zeitungen sind aufgemacht wie Magazine mit großzügigem und frischem Layout.

Warum sind deutsche Redakteure offenbar so verschieden im Vergleich zu skandinavischen?, fragte ich Norbert Küpper, einen der wichtigsten Designer für Tageszeitungen in Deutschland:

In Deutschland ist man Journalist, weil man gerne schreibt. Man geht gerne mit Sprache um, ist sprachlich kommunikativ. Dass man auch visuell kommunikativ sein kann und viele Informationen so noch besser übermitteln kann, wird offenbar noch nicht ausreichend vermittelt. Redaktionssysteme scheinen auch zu kompliziert, um alternative Storyformen zu gestalten – jedenfalls für Redakteure.

Die Abneigung, Design zu schätzen, wurzelt tief in der deutschen Zeitungs-Geschichte und der Philosophie, wie wir Journalismus sehen. Die fünf Gründe:

- Das Lesen deutscher Zeitungen ist Arbeit. Wer seinen Verstand nutzen will, muss sich mühen. Immanuel Kant ist der Vater dieser Vermutung, er schreibt in seinem Essay „Was ist Aufklärung?“: „Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen gerne zeitlebens unmündig bleiben.“ Das Gegenteil der Faulheit sind Eifer und Mühe; der ideale Zeitungsleser ist also der Eifrige, der im Weinberg der Aufklärung schuftet.

- Schreiben ist Arbeit.Wolf Schneider hat die Idee festgeschrieben: Nicht der Leser muss sich plagen, um Texte zu verstehen, sondern der Journalist, um sie verständlich zu schreiben. Schneiders Idee ist zwar in vielen Köpfen, die Wirklichkeit ist meist davon entfernt: Menschen scheuen Mühe, Redakteure auch, sie überlassen den Lesern die Arbeit und nennen ihr Ergebnis „anspruchsvoll“.

- Die Welt ist wichtiger als der Nachbar. Der Typ des Generalanzeigers, der in die weite Welt schaut, ist noch immer das Ideal vieler Verleger und der meisten Chefredakteure, auch wenn fast alle Leser- und Marktforschungen das Gegenteil belegen: Das Lokale vorn! Selbst den Oberstudienrat interessiert am meisten das neue Konzept für das Stadtzentrum, auch wenn er kritisiert: Dann erfahren die Bildungsfernen nichts mehr von der Regierungskrise in Bangladesch.

- Der Leser ist nicht bereit. Der Chefredakteur, der im Wochenend-Magazin mit mehr Weißraum spielt, bekommt gleich Anrufe und Briefe von Lesern: „Bekommen Sie den Platz in der Zeitung nicht mehr gefüllt? Ich hätte da einige Anregungen“; andere drohen gleich: „Ich bezahle das Abo nicht für leere Seiten“; wieder andere empfehlen: „Schreiben Sie doch darüber ,Raum für Notizen‘, dann hat es wenigstens einen Sinn.“

- Es hat noch keiner so radikal versucht. Der Verleger fürchtet Ärger und Abo-Kündigungen; er kennt die Schilderung von Kollegen, die nach einem Relaunch von den schrecklichsten Stunden ihres Lebens berichten. Der Chefredakteur fürchtet sich vor dem Unmut seiner Redakteure, die weniger Stellen bekämen zugunsten von Layoutern und Infografikern, die er für ein Qualitäts-Layout einstellen muss.

Mehr zum skandinavischen Layout und zu „Kvinnheringen“, Europas Lokalzeitung des Jahres, die aus Nordnorwegen kommt, im Blog JOURNALISMUS! bei kress.de

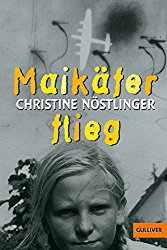

Was geht im Kopf eines Smartphone-Wischers vor? Christine Nöstlinger ist ratlos

Christine Nöstlingers beeindruckendster Roman: Die letzten Weltkriegstage aus der Sicht eines Mädchens.

Die österreichische Kinderbuch-Autorin Christine Nöstlinger, die gestern 80 wurde, traut sich nicht mehr zu, für 13- und 14-Jährige zu schreiben. Im Interview mit Tilman Spreckelsen von der FAZ sagt sie:

Menschen, die ihre Freizeit hauptsächlich damit verbringen, auf einem Smartphone herumzuwischen – ich kann mir nicht vorstellen, was in so einem Kopf vorgeht.

Verzweifelt ist sie ob der Bundespräsidenten-Wahl in Österreich:

Das Schreckliche ist ja: Jahrzehntelang haben wir geschimpft auf die Boulevardpresse, dass die Leute blöd macht. Aber jetzt haben wir ungefähr ein Drittel der Bevölkerung, das sich nicht mehr an der Boulevardpresse orientiert, sondern an den sozialen Medien.

Diese Leute bekämen immer nur das, was in ihr Weltbild passe. Resigniert endet die 80-Jährige: „Ich wüsste nicht, wie man auf diese Leute Einfluss nehmen kann.“

**

Quelle: FAZ 13. Oktober 2016 „Politisch immer mehr so links gewesen“

Der süße Duft der Heimat und das leichte Gift der Kritik – Das Süderländer Tageblatt und die Zeitungs-Zukunft

Was hat die Bahn eigentlich nach dem Unglück von Bad Aibling gemacht, um künftig ähnliche Fehler zu vermeiden und vor allem den menschlichen Faktor ausreichend zu berücksichtigen? Die meisten Zeitungen haben das Thema beiseite gelegt, nachdem der verantwortliche Stellwerks-Leiter als Schuldiger erkannt und angeklagt worden war.

Wer wissen will, dass die nächste Katastrophe nicht verhindert werden kann – der lese bei einer der kleinsten Zeitungen in Deutschland, beim Süderländer Tageblatt. Stephan Aschauer-Hundt ist Chefredakteur ohne Titel und schreibt aus Passion über die Bahn und die Folgen von Bad Aibling und rügt die Regierung:

Der Zugbahnfunk ist wohl nur eine hübsche Nebensächlichkeit. Nach dem Desaster von Bad Aibling redet Berlin die Unterwegs-Erreichbarkeit von Zügen und Stellwerken klein.

Stefan Aschauer-Hundt hat recherchiert: „Sämtliche derzeit installierten Geräte leiden laut Bundesregierung unter Empfangs- und Sendeproblemen.“ Der Artikel ist im Netz gegen Bezahlung zu lesen.

Das Süderländer Tageblatt dürfte – trotz der kleinen Redaktion (oder deswegen?) –eine der stärksten Lokalredaktionen besitzen. Annette Milz stellt in „Talente 2016“ im aktuellen Medium-Magazin Laurina und Florian Ahlers vom Süderländer Tageblatt vor, beide Mitte zwanzig:

Mit der Leseraktion ,Wir sind Plettenberg – wir sind bunt‘ senden sie ein gesellschaftliches Statement in den ländlichen Raum. Zeitungsseiten, eine Beilage und eine Facebook-Seite füllten die Aktion und auch Landes- und Bundespolitiker unterstützten sie. Hunderte von Lesern sendeten ihre Foto… Sie sind froh, im Kleinen ein großes nachhaltiges Stadtgespräch in Gang gesetzt zu haben.

In meiner Kress-Kolumne JOURNALISMUS! porträtiere ich die kleine, besonders feine Zeitung:

Die neunköpfige Redaktion verwirklicht schon, was Optimisten als das Modell der Zeitungs-Zukunft sehen: Der süße Duft der Heimat und das leichte Gift der Kritik, eben Jubelarien zum Schützenfest und investigative Recherche übers neue Einkaufszentrum. Das geht – und das funktioniert. Wer mit Stefan Aschauer-Hundt, dem Chef, durchs alte Verlagshaus geht, hört einem Journalisten zu, der ein wenig stolz ist und ein wenig verbittert, der ein wenig Promi ist in einer wohlhabenden Region, aber auch ein wenig Prophet, verkannt im eigenen Land, und sogar ein wenig Märtyrer, der sich für die gute Sache – eben die klare und tiefe Recherche – einsetzt und dafür attackiert wird.

Immer wenn etwas schief läuft in den Tälern, vermeintlich schief läuft, ist die Zeitung schuld, sagt Stefan Aschauer-Hundt. Die Zeitung ist oft der Sündenbock: Wenn sich eine Redaktion oft zwischen die Stühle setzt, wird sie nicht geliebt, aber unverzichtbar.

Stefan Aschauer-Hundt ist der Chef, der sich nicht den Titel „Chefredakteur“ gönnt: Alle in der Redaktion haben eine Stimme, alle reden mit, sagt er. Wenn seine Haare grauer wären, könnte man ihn für einen Achtundsechziger halten, in die Jahre gekommen. Aber die mögen keine Schützenfeste.

„Suchet der Stadt Bestes“, so übersetzte Luther einen Text des Propheten Jeremias. Der passte zur Zeitung in der protestantisch geprägten Stadt. Wenn es sein muss, dann kämpft die Redaktion nicht nur, sondern sie führt den Kampf an, beispielsweise gegen die Landesregierung in Düsseldorf, die vor zwei Jahren die Förderschule in Plettenberg schließen wollte – „mit der Brechstange“, wie Bürger meinten.

„Welche Kraft Lokaljournalismus haben kann, der seine Leser mit ins Boot holt, bestätigt das Ergebnis: Die Schule besteht weiterhin.“ So formulierte Dieter Golombek in der Jury-Begründung des Deutschen Lokaljournalisten-Preises 2014 und fügte an: „Die Zeitung macht das Thema zum Stadtgespräch.“ Genauer und kürzer kann man das Geheimnis des Erfolgs nicht beschreiben.

Die Redaktion nutzt offenbar den Freiraum, den ein eigener Verlag bietet: Sie muss sich nicht in ein Konzern-Korsett pressen lassen, sie bestimmt, ob sie sechs Seiten Lokales fährt oder zwanzig – je nach Thema und Recherche-Stand.

2009 gewann das Süderländer Tageblatt erstmals einen der Deutschen Lokaljournalistenpreise – für eine deutsch-deutsche Geschichte, die einmalig war und das hohe Selbstbewusstsein der Redaktion belegt: Eine „rollende Redaktion“ besuchte vier Mal die Partnerstadt in Thüringen, um die Geschichte der Einheit mit Hilfe von Zeitzeugen zu erzählen. „Wir schufen aus Sicht der Neuen Forums eine Gegenöffentlichkeit zur örtlichen Monopolzeitung, die bis zum heutigen Tag die Anliegen der Bürgerrechtsbewegung sehr verhalten behandelt“, erzählt Stefan Aschauer-Hundt. Sogar der Bürgermeister wurde überführt – „der Beschönigung seiner persönlichen Geschichte“.

Die Chuzpe muss eine West-Redaktion, zumal eine kleine, erst einmal aufbringen: Einer großen ostdeutschen Redaktion samt Leserschaft zu zeigen, was investigative Recherche ist!

Umgerechnet auf die Auflage dürfte keine Zeitung öfter den begehrten Deutschen-Lokaljournalismus-Preis gewonnen haben, der als der wichtigste für Regional- und Lokalzeitungen gilt.

**

Die komplette Kolumne bei Kress:

Ombudsfrau und –mann als Antwort auf den Lügenpresse-Vorwurf

Ombudsleute deutscher Regionalzeitungen beim Treffen in Plettenberg beim Süderländer Tageblatt. Foto: Florian Ahlers

Nur gerade mal ein Dutzend deutscher Zeitungen hat Ombudsleute etabliert und sind dem Vorbild der Ombuds-Pioniere von Volksstimme in Magdeburg und Berliner Zeitung gefolgt; noch weniger folgen dem US-Vorbild des Leser-Ombudsmanns, der konsequent und unabhängig auf die direkte Kritik der Leser an der Redaktion reagiert.

„Wir haben doch den Presserat!“, argumentieren die meisten Chefredakteure, selbst die, die im Presserat nur Schatten sehen und nicht das Licht der Vernunft. Aber für meisten Leser ist der Presserat eine anonyme Stelle, einer Behörde gleich, die kein Gesicht hat. So wiederholt sich eine Diskussion, die vor Jahrzehnten schon einmal geführt worden ist – als es um den Bürgerbeauftragten in Rheinland-Pfalz ging, der den Bürger in Schutz nehmen soll gegen die immens wachsende Macht von Verwaltungen. „Menschliche Schicksale gerinnen zu einer Akte“, kritisierte Bundeskanzler Helmut Kohl und plädierte für den Ombudsmann, den der Staat selbst schickt, um seine Bürokraten zu zügeln.

Kohls Plädoyer liest sich wie ein Plädoyer für den Ombudsmann, der Redaktionen zügeln soll:

Wenn der Anonymität des Verwaltungsapparats entgegengewirkt werden soll, so ist hierfür am besten eine Persönlichkeit geeignet, die das Vertrauen der Bürger besitzt, an die sich der Bürger persönlich wenden kann und die im unmittelbaren Kontakt mit den zuständigen Verwaltungsstellen dem Bürger zu helfen vermag.

Dem Beispiel von Rheinland-Pfalz sind nur wenige Länder gefolgt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und seit einigen Monaten auch Baden-Württemberg, auch Kreise und Städte wie Kiel, Lübeck und Mannheim; für spezielle Fälle wird im Bund der Wehrbeauftragte gewählt oder in Hessen ein Ombudsmann für die Polizei. Gerade wenn Institutionen unter Druck geraten und das Vertrauen verlieren, berufen sie einen neutralen Ombudsmann: Versicherungen, Banken oder die Bahn.

Journalisten verlieren das Vertrauen wie die meisten großen Institutionen, dennoch tun sich Redaktionen schwer: Gerade mal ein Dutzend Zeitungen gehört zur Vereinigung der Medien-Ombudsleute (VDMO), von Anton Sahlender gegründet und zusammengehalten, dem Ombudsmann der Main-Post. Und nur eine Handvoll der Ombudsleute widmet sich der eigentlichen Aufgabe, Kritik an der Redaktion aufzunehmen; die anderen kümmern sich um die Sorgen der Leser mit Behörden und Institutionen und sind dem Bürgerbeauftragten vergleichbar.

Fünf unterschiedliche Formate von Ombudsfrau und Ombudsmann finden wir in Deutschland:

- Der Ombudsrat (Ein Redakteur und ein Neutraler von außen)

- Der klassische Zeitungs-Ombudsmann (der sich auf die Leser-Kritik an der Zeitung konzentriert – wie Anton Sahlender von der Main-Post)

- Ein Jurist als neutraler Ombudsmann

- Die Ratgeber-Ombudsfrau

- Das Leser-Sorgentelefon

Mehr in der Kress-Kolumne „Journalismus!“: http://kress.de/news/detail/beitrag/135695-ombudsleute-bei-deutschen-zeitungen-sagen-sie-es-uns-ins-gesicht.html

Nach Münchner Amok: Verliert seriöser Journalismus das Rattenrennen mit sozialen Netzwerken?

Barbara Hahlweg moderierte die Heute-Sendung am Abend des Amoklaufs in München. Foto: ZDF-Carmen Sauerbrei

Die Heute-Sendung des ZDF am Freitag begann, als gerade die ersten Nachrichten vom Amoklauf in München bekannt wurden und noch keiner wusste: Terror oder Amok? Tote und Verletzte? Barbara Hahlweg moderierte Heute und breitete nach einer Viertelstunde ein wenig verzweifelt die Arme aus, als wollte sie sagen: „Nun bitte, Regie, was machen wir denn jetzt?“ Die Geste sollten die Zuschauer eigentlich nicht sehen, aber alle waren verwirrt.

Was soll eine Moderatorin dem Zuschauer mitteilen, wenn die Schaltungen kaum funktionieren, sie nichts weiß und ihre Gesprächspartner noch weniger? Gutes Fernsehen im Auge von Terror und Amok ist live geradezu unmöglich: Es gibt keine Bilder oder nur die aus den sozialen Medien, die kaum einer einzuordnen weiß.

Was soll eine Moderatorin tun? „Im Unterschied etwa zur ARD werden im ZDF auch die Nachrichten in heute nicht von Sprechern, sondern von Redakteuren präsentiert, die für die professionelle Vorbereitung der Nachrichten verantwortlich sind. Journalistische Erfahrung und sachliche Kompetenz kommen dem Zuschauer direkt zugute“, so steht es auf den Internet-Seiten des ZDF.

Aber was nützt all die Erfahrung und Kompetenz in solch einer Lage? „Hektik und künstlich in die Länge gezogenes Gerede stärken die Glaubwürdigkeit nicht, sie schaden ihr“, sagt Claus Kleber, einer der Heute Journal-Moderatoren. Der hat gut reden, mag Barbara Hahlweg gedacht haben, falls sie dies am Morgen danach in der Süddeutschen Zeitung gelesen hat.

Kleber schrieb den langen Beitrag „Was tun, wenn’s brennt?“ allerdings vor München. Die Druckmaschinen für die SZ-Deutschland-Ausgabe liefen schon mit dem Kleber-Artikel, als noch keiner etwas vom Amok in der Olympia-Mall ahnte. Kleber reagierte auf die Vorwürfe, beim Terror in Nizza und dem Türkei-Putsch nur langsam reagiert zu haben – im Gegensatz zu den sozialen Netzwerken.

ARD-Aktuell-Chef Kai Gniffke hatte schon in einem FAZ-Interview auf diese Vorwürfe reagiert: „Was mache ich bei einem Live-Signal, bei dem ich nicht wissen kann, was passiert? … Wir leisten der Gesellschaft keinen Dienst, wenn wir einfach draufhalten und in einen Wettbewerb um das spektakulärste Bild eintreten.“

Ähnlich lesen wir bei Kleber:

Es ist niemandem geholfen, wenn die Öffentlich-Rechtlichen sich auf ein Rattenrennen mit Social Media einlassen… Es muss nicht immer gleich pausenlos gesendet werden. Denn dann steigt tatsächlich die Gefahr, dass in der Bildernot ständig wiederholte emotionale Szenen das Gefühl von Hilflosigkeit verstärken, das Terroristen verbreiten wollen.

Wahrscheinlich wirkt eine fassungslose Barbara Hahlweg ehrlicher auf die Zuschauer als kühle Routine. Was soll sie denn sagen, wenn im Sendeablauf der Sport an der Reihe ist und sie, wie die meisten Zuschauer, Spielerwechsel in der Bundesliga nicht mehr für wichtig hält und das Wetter erst recht nicht?

Der Tagesschau-Moderator Jens Riewa, auch wenn er nur „Sprecher“ ist, versuchte eine Stunde später zwar mit Pokerface jedes Gefühl zu verbannen, aber ihm erging es nicht besser: Keine Nachrichten, kaum eine Leitung, die stand, Blaulicht und immer wieder Blaulicht – und so blieb es, als die ARD in den nächsten Stunden dran blieb. Thomas Roth in den Endlos-Tagesthemen am Münchner Abend war routinierter – ein halbes Jahrzehnt New York prägt eben -, aber er konnte seinen Gesprächspartnern auch nicht mehr entlocken als „Wir wissen noch nichts Genaues“, und dass er nicht mehr entlocken, dass er nicht Gerüchte anzetteln wollte, das zeichnete den Profi aus.

Aber verliert trotzdem das Fernsehen, wenn es ermüdende Dauerschleifen fährt, nicht gegenüber den Sozialen Netzwerken? Morgenmagazin-Moderatorin Dunja Hayali schreibt in einem Tweet:

Ich kann den Impuls ,ich will sofort alles wissen‘ verstehen. Mir geht es auch so. Als mich die erste Eilmeldung aus München erreichte, habe ich sofort den Fernseher angemacht. Es war noch nichts zu sehen. Der News-Junkie in mir war enttäuscht, der Newsmacher in mir dachte, richtig so.

Und was sollen die TV-Journalisten nun tun? Dunja Hayali zitiert die Antwort des Münchner Polizeisprechers Marcus da Gloria Martins: „Wir machen unsern Job.“ Und der Job der Journalisten ist: „Saubere, sachliche, anständige, unaufgeregte und zurückhaltende Arbeit. Unbestätigtes als solches benennen, aber dabei auch niemanden in falscher Sicherheit wiegen.“

Cleber schreibt in seinem Essay, dass „schnell“ zu seinen Lehrzeiten der wichtigste Maßstab war und mittlerweile zum fragwürdigsten geworden ist. Und er stellt die entscheidende Frage: Was wird, wenn die Bürger nur noch Soziale Medien wahrnehmen mit ihren Echtzeit-Dramen und nur noch wenige Bürger den recherchierenden Journalismus? Bei aller Begeisterung für Twitter, bei allem Verständnis, den ungeliebten Öffentlich-Rechtlichen eins auswischen zu wollen, darüber sollten wir in weniger aufgewühlten Zeiten in Ruhe debattieren:

Die USA machen uns gerade vor, was es bedeutet, wenn eine Gesellschaft mit dem ‚common ground‘ auch den ,common sense‘ verliert, wenn die gemeinsame Basis an Informationen wegfällt, auf der Menschen ihre unterschiedlichen Schlüsse ziehen können.

Die Frage stellt sich für alle seriösen Medien, ob TV, Presse und Lokalmedien. Was passiert, wenn die seriösen Medien nicht mehr die meisten Bürger erreichen?

Chefredakteure auf der Insel: „Nur Lokaljournalismus wird uns die Zukunft sichern“

Chefredakteure von bedeutenden Regionalzeitungen müssen sich den ganzen Tag Gedanken machen über diesen Leser, das flüchtige Wesen, kommen aber immer weniger mit ihm in Kontakt – weil sie, eingekeilt zwischen Redaktion und Verlag, mehr Manager und Produktentwickler sind, Etat-Verwalter und Anzeigenkundenbespaßer, Repräsentant und Chef, aber nie noch selbst Reporter. Jeder, wirklich jeder Chefredakteur schwärmt bei Gelegenheit von den guten alten Zeiten, als er selbst noch an der Front um die neueste Nachricht kämpfte, und fällt schlecht gelaunt in sich zusammen, wenn er ans nächste Meeting mit den Gesellschaftern denkt.

So genau wie SZ-Reporter Ralf Wiegand hat noch keiner Chefredakteurs Not beschrieben. „Reif für die Insel“ ist der Titel seiner Reportage über fünf Chefredakteure, die auf der Nordsee-Insel Föhr eine Woche lang den Insel-Boten produziert habe. Stefan Kläsener, der Chef des Flensburger Tageblatt, hat vier der besten deutschen Chefredakteure für seine Insel gewinnen können: Michael Bröcker (Rheinische Post), Jost Lübben (Westfalenpost – dort Nachfolger von Kläsener), Wolfram Kiwit (Ruhr-Nachrichten), Ralf Gansenhanslüke (Neue Osnabrücker Zeitung).

Was sind das für Zeiten, in denen Chefredakteure mal wieder das machen, was sie als das Wichtigste sehen: Lokaljournalismus! Und mal was anderes als Leitartikel schreiben, die im Deutschlandfunk zitiert werden! Ob sie auch in Bad Berleburg, Leverkusen, Castop-Rauxel und Quakenbrück bald mal als Reporter auftauchen? Sie wünschen es sich bestimmt, um „das Gemurmel wieder hören, aus dem die Nachrichten entstehen“ (Wiegand) – aber dann kommt der Produktentwickler und lädt zum unsagbar wichtigen Meeting…

Nur der Lokaljournalismus wird uns die Zukunft sichern,

sagt Michael Bröcker, der Deutschlands große, vielleicht größte Regionalzeitung leitet. So sei es, werte Manager und Produktentwickler!

**

Quelle: SZ 22. Juli 2016 „Reif für die Insel“

Rubriken

- Aktuelles

- Ausbildung

- B. Die Journalisten

- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen

- C 5 Internet-Revolution

- C Der Online-Journalismus

- D. Schreiben und Redigieren

- F. Wie Journalisten informiert werden

- Friedhof der Wörter

- G. Wie Journalisten informieren

- H. Unterhaltende Information

- I. Die Meinung

- Journalistische Fachausdrücke

- K. Wie man Leser gewinnt

- L. Die Redaktion

- Lexikon unbrauchbarer Wörter

- Lokaljournalismus

- M. Presserecht und Ethik

- O. Zukunft der Zeitung

- Online-Journalismus

- P. Ausbildung und Berufsbilder

- PR & Pressestellen

- Presserecht & Ethik

- R. Welche Zukunft hat der Journalismus

- Recherche

- Service & Links

- Vorbildlich (Best Practice)

Schlagworte

Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche

Letzte Kommentare

- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...

- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...

- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...

- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...

- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...

Meistgelesen (Monat)

Sorry. No data so far.

Meistgelesen (Gesamt)

- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre

- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ

- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)

- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)

- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von