Wie die SZ aus der Metropole die Rabauken-Affäre einschätzt: Seltsame Provinz

In der Provinz streitet man sich nicht über die Pressefreiheit, da gibt man nach, wenn der Staatsanwalt Ordnung schafft. Darf man so zwei Sätze in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung über die Rabauken-Affäre beim Nordkurier in Neubrandenburg verstehen?

„Die Flammen schlagen zu hoch in diesem seltsamen Fall aus der Provinz“, schreibt Thomas Hahn in der SZ (3. Juli 2015). Wenn ein Redakteur aus München „Provinz“ schreibt, dann meint er auch Provinz, eben weit entfernt von seiner Metropole – und dazu noch im Osten. Wie geht es da zu: eben „seltsam“.

„Irgendjemand hätte irgendwann mal nachgeben müssen“, schreibt er weiter. „Irgendjemand“, also auch der Redakteur, der einen Jäger einen Rabauken nannte, weil der ein totes Reh mit seinem Auto über die Bundesstraße geschleift hatte. Nachgeben – also die 1000 Euro Strafe wegen Beleidigung zahlen (und mit der Richterin eine Tasse Kaffee trinken, wie man das halt so macht in der Provinz)?

„Irgendjemand“ könnte auch der Chefredakteur sein, der in einem Kommentar der Richterin und den Staatsanwälten die Leviten las: Sollte er nachgeben und sich entschuldigen?

Seltsam.

Grexit, Grimbo, Alexit – neue Wörter dank der Griechenland-Tragödie. Ein deutsches Kofferwort passte auch: Jein

Wir lesen in diesen griechischen Tagen, die voller Tragödien sind, eine Reihe neuer Wörter – wie Grexit oder Grexident. Es sind Kofferwörter, also zwei verwandte Wörter, die in einen neuen Koffer gesteckt werden.

So werden immer wieder Wörter erfunden. Als die Deutschen überzeugt waren: Mit der Einführung des Euro wird alles teurer, packten sie „teuer“ und „Euro“ in einen Koffer und nannten ihn „Teuro“.

Der amerikanische Volkswirt Ebrahim Rahbari erfand vor drei Jahren den „Grexit“ aus Greece, dem englischen Wort für Griechenland, und dem Exit, dem Ausgang aus einem Haus oder einer U-Bahn-Station. Er hat – ungewöhnlich für einen Ökonomen – Lust am Wort-Erfinden gewonnen und ersann vor einigen Wochen für den aktuellen Schwebezustand den „Grimbo“.

Greece, also Griechenland, und Limbo, ein Tanz aus Trinidad, sind die Lieferanten für das neue Kofferwort. Der Limbo erfordert eine enorme Akrobatik: Bei karibischen Klängen schlängelt sich der Tänzer unter einer niedrigen Stange durch und erntet beim faszinierten Publikum reichlich Beifall.

Dass der Tanz in Trinidad eine Woche nach einem Begräbnis getanzt wird, gibt dem neuen Wort eine pikante Note – dürfte aber bei der Schöpfung keine Rolle gespielt haben.

Der „Grexident“ ist auch ein englisches Kunstwort, zusammengesetzt aus Greece und Accident, dem Wort für einen Unfall. So sah es auch lange aus: Europa stolpert in den Rauswurf Griechenlands aus der Euro-Zone, der weniger politischem Kalkül folgt, sondern wie ein Unfall einfach so passiert.

Tsipras, der griechische Regierungschef, wird im Internet gern beim Vornamen genommen: Alexis. Beim neuesten Kofferwort musste nur der letzte Buchstabe seines Vornamens geändert werden: „Alexit“ – ein Kofferwort aus Alexis und „Exit“. Alexit steht für das Ende Tsipras, für den Rücktritt nach dem Ende aller Illusionen.

Das schönste und bekannteste deutsche Kofferwort ist viel älter als alle griechischen Tragödien, es hat nur eine Silbe und vier Buchstaben: „Jein“. Es würde auch auf Griechenland passen, auf Tsipras und seine Kofferträger.

**

Thüringer Allgemeine, Friedhof der Wörter, 6. Juli 2015

Sind viele Journalisten behäbig? Nein, sagt Julia Jäkel, nur ein bisschen routiniert

Recht hat sie, absurd ist es wirklich:

Keine Branche macht sich gerade mit so viel Untergangslust selbst schlecht wie die Presse, das ist absurd.

sagt Gruner + Jahr-Chefin Julia Jäkel in einem Interview mit der Süddeutsche Zeitung (Quelle: 30. Juni 2015 „Mit Schnappatmung geht man heute unter“).

Sie beklagt, mühsam umschrieben, dass viele Journalisten wie Beamten arbeiten (wie es Funke-Presechef Korenke auch schon tat und heftig attackiert wurde). Was Bülent Ürük wohl zu diesen Jäkel-Zitaten schreibt:

John Jahr hat den schönen Satz gesagt: Ihr könnt schreiben, was ihr wollt, Hauptsache, es ist richtig. Ich glaube, dass wir heute wieder an diesem Gründergeist dran sind. In meiner Wahrnehmung war in den letzten Jahren die Liebe zu unserem Handwerk etwas routiniert geworden…

(SZ-Frage:) Sie wollen sagen, viele Journalisten sind behäbig geworden?

Nein, wir alle liefen ein bisschen routiniert! Und das zu ändern, daran haben wir massiv gearbeitet

Rabauken-Affäre (5): Ein Generalstaatsanwalt, Verfolgung Unschuldiger und die Pressefreiheit

Mir liegen im Wortlaut die Auskünfte des Justizministeriums und der Staatsanwaltschaft vor, man habe ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet, wegen des Kommentars…Mein Anwalt hat sich vor zwei Wochen bei der Staatsanwaltschaft Stralsund um Übermittlung des Aktenzeichens gebeten. Heute teilte ihm der zuständige Staatsanwalt mit, man könne „die Anfrage keinem Vorgang zuordnen“. Das ist dieselbe Staatsanwaltschaft, die auf aktuelle Presseanfragen z.B. von Bild und FAZ antwortet, das Ermittlungsverfahren gegen den Nordkurier-Chefredakteur werden vier bis sechs Wochen dauern. Realsatire.

Schumacher beklagt, dass Anfragen zu ganz anderen Themen von Landesbehörden „seit Beginn der Affäre nur noch nach schriftlicher Aufforderung, ebenfalls schriftlich und mit tagelanger Verspätung beantwortet“ werden und die Pressestellen erklären, das gelte nur für den Nordkurier.

Lügenpresse (6): Können wir Zeitung machen gegen die Vorurteile der Leser?

Nicht die Tatsachen beunruhigen die Menschen, sondern ihre Meinungen über die Tatsachen.

Griechisches Sprichwort (zitiert von Wolfram Kiwit, Chefredakteur der Ruhr-Nachrichten in seinem Newsletter).

Das Sprichwort hat insofern Recht: Selbstverständlich steht die Nachricht vor der Meinung, die Wirklichkeit vor der Deutung – aber die Nachricht lässt die Menschen allein. Wie deute ich die Nachricht? Was bedeutetet sie für mein Leben? Wie ordne ich sie in mein Weltbild ein? In meine Erfahrungen?

Wir haben es in den Redaktionen also nicht nur mit den Nachrichten zu tun , sondern auch mit der Wahrnehmung unserer Leser: Wie reagieren sie auf eine Nachricht? Nehmen wir also Beispiel die Ukraine: Viele Leser, vor allem im Osten, sahen allein in der reinen Weitergabe von Nachrichten eine Manipulation. Wer mehr Sympathien für Russland hegt als für Amerika und den Westen, wer Putin mehr schätzt als Merkel und Obama, der vermutet in jeder Meldung einen Angriff auf das eigene Weltbild oder die eigenen Urteile/Vorurteile. So ist auch Pegida gewachsen, so ist „Lügenpresse“ zu verstehen.

Was folgt daraus für die Redaktion? Populismus? Nein, aber in Analysen, Kommentaren und Hintergrund-Geschichten die Erfahrungs-Welt der Leser aufnehmen und einordnen. Dazu gehört vor allem, die Meinungen der Leser auch ins Blatt zu heben, die Zeitung zum Forum zu machen, auch wenn es bisweilen wehtut.

Wen schändet ein „Kinderschänder“? Polemik gegen einen unsäglichen Begriff (Friedhof der Wörter)

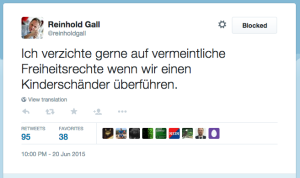

Der Innenminister in Baden-Württemberg ist SPD-Mitglied und Anhänger der Vorratsdaten-Speicherung. Als seine Partei auf einem Konvent über die Vorratsdaten diskutierte, schrieb er einen Tweet:

Der Innenminister in Baden-Württemberg ist SPD-Mitglied und Anhänger der Vorratsdaten-Speicherung. Als seine Partei auf einem Konvent über die Vorratsdaten diskutierte, schrieb er einen Tweet:

Ich verzichte gerne auf vermeintliche Freiheitsrechte wenn wir einen Kinderschänder überführen.“ (Das Komma fehlt im Original)

Immer wieder gehe ich an einem parkenden Auto vorbei, das auf der Heckscheibe propagiert:

Todesstrafe für Kinderschänder

„Kinderschänder“ ist ein Wort, das Neonazis und die NPD gerne gebrauchen; sie fangen damit auch Bürger, die weder braun sind noch NPD-Wähler, aber Gewalt gegen Kinder verurteilen (und wer tut das nicht?). Was bedeutet aber der Begriff „Kinderschänder“?

Er erinnert an einen Begriff wie „Rassenschande“ aus dem Wörterbuch der Nationalsozialisten. Der „Rassenschänder“ wie der „Kinderschänder“ sind zwiespältige Begriffe: Beide bringen Schande über den Schänder – und über den Geschändeten. Wer ein Kind „schändet“, liefert es der Schande aus; es ist befleckt – womöglich gemeinsam mit der Familie. Neben dem Leid steht auch noch der Verlust des Ansehens, der soziale Abstieg.

Zudem suggeriert der Begriff: Das Opfer der Vergewaltigung hat sich nicht gewehrt, es vielleicht sogar provoziert, es ließ sich schänden und gehört somit nicht mehr zum ehrenwerten Teil der Gesellschaft. Das Opfer wird zum zweifachen, zum ewigen Opfer

Der Blogger Sascha Lobo meint: Wer den menschenfeindlichen Begriff „Kinderschänder“ benutzt, nimmt „ein Sitzbad im braunen Schlammwasser hinter dem rechten Rand“. Ein Innenminister, der den NPD-Begriff nutzt, sei „unwürdig in einer Demokratie“.

„Um wie Könige zu prahlen, schänden kleine Wütriche ihr armes Land“, schrieb der Dichter Hölderlin in einem Gedicht. Wir brauchen „schänden“ nicht, wir können von „vergewaltigen“ oder „misshandeln“ sprechen. „Kinderschänder“ sollten wir schnell und geräuschlos auf dem Friedhof der Wörter beerdigen.

**

Thüringer Allgemeine, Friedhof der Wörter, 29. Juni 2015 (geplant)

Oxy moxy Oxy moxy – Der Albtraum, wenn der Blindtext in die Zeitung kommt

„Aufmacher über den Idioten in der Staatskanzlei“ steht als Titel über dem wichtigsten Text der Zeitung – aber nur als Blindtext im Layout-Entwurf. Am Abend, wenn die Zeitung gedruckt wird, ist die Schlagzeile wieder seriös. Ein Albtraum jedes Chefredakteurs ist: Der Blindtext ist am nächsten Morgen auch für jeden Leser sichtbar.

„Aufmacher über den Idioten in der Staatskanzlei“ steht als Titel über dem wichtigsten Text der Zeitung – aber nur als Blindtext im Layout-Entwurf. Am Abend, wenn die Zeitung gedruckt wird, ist die Schlagzeile wieder seriös. Ein Albtraum jedes Chefredakteurs ist: Der Blindtext ist am nächsten Morgen auch für jeden Leser sichtbar.

Solch Übel passiert immer wieder, selten bis nie bei den herausragenden Texten, aber gerne mal beim Zwischentitel oder der Überschrift einer Meldung; in manchen Redaktionen sind flapsige Blindtexte deshalb verboten. Offenbar auch bei der Berliner Zeitung. Denn der Berliner Zeitung widerfuhr das Unglück in der Dienstagausgabe (23. Juni 2015): Durch einen Stromausfall konnten nicht alle Texte für die erste Ausgabe fertig redigiert werden: Ein Artikel erschien mit der Überschrift „Das Lageo“ und dem Zwischentitel

Oxy moxy Oxy moxy Oxy moxy Oxy moxy Oxy moxy Oxy moxy / Zitat Autor

Den Text sollte man sich merken: Er wird jeden Leser eher belustigen denn empören. Empfehlenswert ist auch ein Satz, den zu Fernschreiber-Zeiten die Agentur AP zum Test schickte. Um sämtliche Buchstabenhebel zu prüfen, gab es diesen Satz, in dem alle Buchstaben des Alphabets vorkommen:

The quick brown fox jumps over the lazy dog 1234567890

Wolfgang Blau: Verlage sind risikoscheu; gehen sie aber ins Risiko, heißt es: sie verjuxen die Zukunft (Zitat der Woche)

In einem Interview mit dem Standard in Österreich rechtfertigt Wolfgang Blau, Online-Chef des Guardian, die Kooperation mit Facebook – „um von neuen Lesern weltweit entdeckt zu werden – vor allem von den Lesern, die nie aus freien Stücken zum Guardian gekommen wären“. Facebook sei nur ein „Vehikel, um den Guardian quasi in die Wahrnehmungszone von Lesern zu schmuggeln, die andernfalls keine ausländischen und schon gar keine linksliberalen Medien lesen würden“. Dies bedeute nicht, dass der Guardian Facebook geheiratet habe.

Und selbst Ehen sind heute etwas anderes als früher. Wissen Sie, vor allem europäischen Zeitungsverlagen wird stets vorgeworfen, sie seien risikoscheu, und geraten, sie sollten sich endlich mehr wie Start-ups verhalten. Wann immer Verlage aber etwas ausprobieren, dessen Ausgang sie selbst noch nicht absehen können, wird ihnen vorgehalten, sie würden ihre Zukunft verjuxen. Was denn nun?

Wolfgang Blau ist Direktor der Digitalstrategie beim britischen Guardian; von 2008 bis 2013 war er Chefredakteur von Zeit Online.

Das „Blabla“ der Politiker: Von Vorratsdatenspeicherung und Infrastrukturabgabe (Friedhof der Wörter)

In guten Zeiten gehen die Menschen in den Supermarkt und bekommen alles, was sie brauchen. In schlechten Zeiten legen sich die Menschen einen Vorrat an: Das ist klug, sagen wir, und hören den Geschichten unserer Groß- und Urgroßeltern zu, wenn sie aus den Jahren nach dem Krieg erzählen.

Wenn Politiker von Vorrats-Daten sprechen, die sie speichern, meinen sie nichts Gutes: Sie greifen nach der Freiheit der Bürger und vermuten, dass alle irgendwann etwas Böses tun. Würden sie das Gesetz aber ein Anti-Freiheitsgesetz nennen, spürten die Bürger genau das Ungemach.

„Infrastrukturabgabe“ ist auch ein Nebelwort. Politiker nennen so die Maut, also eine Steuer, die wir – früher oder später – für die Benutzung der Straßen zahlen müssen, die schon mit unserem Geld gebaut worden sind.

Vorratsdatenspeicherung und Infrastrukturabgabe sind zwei Beispiele für die Flucht in politische Sprachspiele. Von dieser Flucht sprach schon Helmut Kohl, als er vor dreißig Jahren die Frankfurter Buchmesse eröffnete: „Da werden Begriffe besetzt, umgedeutet, konstruiert, aufgebläht, demontiert.“ Diese Einsicht hinderte weder ihn noch seine Nachfolger, diese Spiele zu spielen.

Heiner Geißler, kein Freund Kohls, sondern nur ein Parteifreund, sprach vom „Blabla“ mancher Politiker – und schloss uns Journalisten gleich mit ein; er forderte: „Die Wahrheit muss deutlich gesagt werden.“

Nun ist das Gegenteil der politischen Wahrheit nicht die Lüge, sie ist selten. Wer lügt, den erwischen die Kollegen, richten einen Untersuchungsausschuss ein oder verlangen den Rücktritt. Das Gegenteil der politischen Wahrheit ist der Nebel, der uns an der freien Sicht auf die Wirklichkeit hindert.

Fordern wir also: Politiker, sprecht die Wahrheit! Ja, hören wir das Echo. Aber wenn es darauf ankommt, also bei Wahlen, Parteitagen und ähnlichen Wahrheits-Kongressen, gewinnt meist der, der im Nebel die beste Sicht hat – und Helmut Kohl folgt: „Der Kampf um Worte gerät zum Machtkampf.“

Im vergangenen Bundes-Wahlkampf war es Peer Steinbrück, der den Nebel mied, klare Positionen bezog – aber sprach, als fühle er sich im Kühlschrank wohl. Der Dresdner Sprachwissenschaftler Joachim Scharloth hat während des vergangenen Bundes-Wahlkampfs in einer detaillierten Analyse die Reden Merkels und Steinbrücks verglichen: Steinbrück verzichtete auf den Nebel, aber auch auf Emotionen; Merkel nutzte die Emotionen und den Nebel.

Wir schimpfen also auf den Nebel und lassen uns doch gern von ihm einlullen.

**

Thüringer Allgemeine, Friedhof der Wörter, 22. Juni 2015; erweiterte Fassung

Lügenpresse (5): Wie sich Spiegel-Reporter von einem Diktator nicht korrumpieren ließen

Da beschweren sich ein Ex-Europol-Chef und der Ex-Herausgeber eines großen österreichischen Magazin über einen Spiegel-Reporter: „Er ist kein willfähriger Schreiberling, er lässt sich nicht mit Plattitüden abspeisen.“ Das soll er aber sein: willfährig. Denn ein Diktator in Kasachstan versucht, einen Gegenspieler, den eigenen Schwiegersohn, aus dem Weg zu räumen: Ihm soll im Westen Europas, wohin er geflohen ist, ein Mord untergeschoben werden und der Prozess gemacht, damit er ein für allemal im Gefängnis verschwindet.

Der Spiegel berichtete, wie hochrangige deutsche Ex-Politiker für das Komplott angeworben und aus einem Millionen-Etat großzügig entlohnt wurden. Auf Spiegel Online erzählt Spiegel-Reporter Walter Mayr, dass auch Journalisten instrumentalisiert werden sollten – wie aus Mails hervorgeht, die durch ein Datenleck in einer Wiener Anwaltskanzlei bekannt wurden:

- Offenbar sprach ein Ex-Innenminister von guten Kontakten zum Spiegel und versprach, das Magazin für die Kampagne einzuspannen. Das misslang so gründlich, dass sein Honorar gekürzt werden sollte. Er antwortete: „Es entspricht nicht meiner Übung, ein einmal vereinbartes Honorar neu zu verhandeln.“

- Der österreichische Ex-Magazin-Herausgeber warnte vor dem als störrisch bekannten Reporter Mayr, aber war sich sicher: „Er wird auch sehen, dass unsere Seite über mehrere Schienen mithilfe sehr hochkarätiger Berater das Thema in den Spiegel bringen will. Das könnte ihn noch misstrauischer und voreingenommener machen… Wir müssen aufpassen, dass die Sache nicht nach hinten losgeht; besser wäre es, wenn wir einen anderen Redakteur hätten, aber das können wir uns beim Spiegel nicht aussuchen.“

- Wer käme denn infrage, wenn der Spiegel nicht zu korrumpieren ist? „Im Zweifel versuchen wir ein anderes Medium, Stern oder Süddeutsche„.

- Der Reporter eines deutschen Fernsehsenders, den Mayr nicht nennt, wird angeworben,damit er beim Spiegel anruft: Wann bringen Sie die Geschichte? Der TV-Reporter rief wirklich an.

So arbeitet also die deutsche „Lügenpresse“: Vom Diktator einer Ex-Sowjet-Republik lässt sie sich nicht manipulieren, und von prominenten deutschen Ex-Politikern lässt sie sich auch nicht zur Beugung der Wahrheit verführen.

Rubriken

- Aktuelles

- Ausbildung

- B. Die Journalisten

- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen

- C 5 Internet-Revolution

- C Der Online-Journalismus

- D. Schreiben und Redigieren

- F. Wie Journalisten informiert werden

- Friedhof der Wörter

- G. Wie Journalisten informieren

- H. Unterhaltende Information

- I. Die Meinung

- Journalistische Fachausdrücke

- K. Wie man Leser gewinnt

- L. Die Redaktion

- Lexikon unbrauchbarer Wörter

- Lokaljournalismus

- M. Presserecht und Ethik

- O. Zukunft der Zeitung

- Online-Journalismus

- P. Ausbildung und Berufsbilder

- PR & Pressestellen

- Presserecht & Ethik

- R. Welche Zukunft hat der Journalismus

- Recherche

- Service & Links

- Vorbildlich (Best Practice)

Schlagworte

Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche

Letzte Kommentare

- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...

- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...

- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...

- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...

- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...

Meistgelesen (Monat)

Sorry. No data so far.

Meistgelesen (Gesamt)

- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre

- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ

- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)

- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)

- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von