Ist eine Gegendarstellung gegen Unsinn möglich?

Haben Richter Humor, wenn sie über Schlagzeilen urteilen? Ja, zumindest ein Münchner Richter: „Es ist zwar grober Unsinn, aber keine Tatsachenbehauptung“, sagt er zur Schlagzeile der Bunte: „Guttenberg: Millionengeschäfte im Steuerparadies“. Der Bericht sei „von Unschärfen durchzogen“, aber nicht zugänglich einer Gegendarstellung. Folglich: Unsinn ist keine Tatsache, sondern eine Meinung, wenn auch eine unscharfe.

Wie wird aus Unsinn in einer Schlagzeile eine Tatsache? „Uns fehlt das Tu-Wort“, sagt der Münchner Richter. Vor der Pressekammer in Hamburg hätte es für Ex-Minister Karl-Theodor zu Guttenberg wohl eine Gegendarstellung auch ohne Tu-Wort gegeben.

Nachtrag:

Der Widerspruch der Bunte gegen die zwei Einstweilige Verfügungen, die Gutenberg erwirkt hatte, ist erfolgreich. Das Landgericht München I hat die EV am Donnerstag, 24. August, aufgehoben.

Quelle: Süddeutsche Zeitung, 24. August 2017 /

Der erste Ombudsmann bei „Bild“ oder: Vom Boulevard lernen

Wer für Journalisten über die Bildzeitung schreibt, tut gut daran, um seines Seelenfriedens willen zumindest entschlossen kritisch zu schreiben, noch besser abwertend oder gar hämisch. Die Redakteure gelten als Schmuddelkinder der Branche. Dabei arbeiten bei den sogenannten seriösen Medien immer mehr Chefredakteure und Ressortleiter, die von der Bildzeitung kommen. Drei Beispiele:

- Sven Goesmann, Chefredakteur der dpa, war – vor seiner Zeit bei der Rheinischen Post – stellvertretender Chefredakteur bei Bild;

- Uwe Vetterick war auch stellvertretender Bild-Chefredakteur, bevor er Chefredakteur der Sächsischen Zeitung in Dresden wurde und heute als bester in der Regionalzeitungs-Branche gilt;

- auch Ulrich Becker war stellvertretender Chefredakteur bei Bild, als er Chefredakteur der Südwest-Presse in Ulm wurde, die er offensichtlich erfolgreich modernisiert.

Die Bildzeitung scheint also etwas zu besitzen, was Zeitungen, vor allem Regionalzeitungen, fehlt – und was sie zum Erfolg gut gebrauchen können. Als wir vor über zwanzig Jahren das „Handbuch des Journalismus“ schrieben, erregten wir schon den Unmut mancher Redakteure mit den Zeilen:

Die kurze, klare Sprache, ein Themen-Mix, der die Leser anspricht – das sind die Stärken der Boulevardzeitung. Und es sollten auch die Stärken aller Zeitungen sein, die sich zum Ziel setzen, den Leser ernst zu nehmen… In der Tat nähern sich Boulevard- und Tageszeitungen immer stärker an.

(Mehr im Kapitel 35 der aktuellen Handbuch-Auflage: Der Boulevardjournalismus)

Als sich vor kurzem zwei Dutzend Ombudsleute bei dpa in Berlin trafen, fehlte einer: Ernst Elitz (76), der als erster Ombudsmann der Bildzeitung gleich nebenan im Springer-Hochhaus sitzt. Ich habe ihn in der Mittagspause besucht: Es wurde ein langes Gespräch. In der kress-Kolumne JOURNALISMUS! schreibe ich, warum der Ex-Intendant des seriösen Deutschlandradios zum Boulevard ging; welche Macht er hat, bei Bild Fehler aufzudecken und öffentlich zu machen; und was er über die denkt, die ihn als Feigenblatt disqualifizieren.

Elitz war immer ein Journalist, der auch als SDR-Chefredakteur, Professor oder Intendant nie auf die Redakteure bei Lokalzeitungen hinabsah, der zu ihnen ging – und wie selbstverständlich für die Jubiläumsausgabe der „Drehscheibe“ einen Text schrieb, der auch im „Jahrbuch für Journalisten 2012“ erschienen ist. Einige Zitate aus dem Beitrag weisen schon auf den Ombudsmann Elitz hin:

- Der Journalismus muss sich von dem Dünkel verabschieden, Dienstleister allein für die gebildeten Stände zu sein. Er darf nicht auf hohem Kothurn die Welt durchschreiten und mit Verachtung auf jene blicken, die seinen intellektuellen Ansprüchen nicht genügen. (Anmerkung Raue: Kothurn war der Jagdstiefel des Dionysos und wird vom Duden als „bildungssprachlich“ eingeordnet für „pathetisch, hochtrabend reden“.)

- Fachjargon und subtile Erklärungen können vielen das Weltgeschehen nicht näher bringen. Im Kern des Kontrakts, das der Kunde täglich neu mit den Medien schließt, stehen Verständlichkeit, persönliche Nähe und Emotion. Die trockene Nachricht war noch nie des Lesers Leibgericht.

- Der Leserreporter erspart dem Journalisten keine Arbeit. Er ist kein Sparprogramm. Wer investigativen Journalismus betreiben will, braucht auch künftig akribische Arbeiter, gute Kriminalisten und einen Steher als Chefredakteur. Guter Journalismus ist nicht beim billigen Jakob zu haben.

- Der Journalist ist weder Schönschreiber noch Schwarzmaler. Er schreibt, was er sieht; wägt, was er hört; erklärt, was dem Leser sonst ein Rätsel mit sieben Siegeln bliebe. Das Kennzeichen seines Berufs sind Wahrheitsliebe und Welterklärung. Aber die Glaubwürdigkeit ist und bleibt sein persönlicher Markenkern.

Das ist die Geschichte vom ersten Ombudsmann der Bildzeitung, erschienen als Kress-Kolumne JOURNALISMUS! vom 21. August 2017: https://kress.de/mail/news/detail/beitrag/138363-ombudsmann-bei-bild-die-redaktion-hat-sich-verantwortungslos-verhalten.html

**

Der Text der Kolumne:

Es dürfte angenehmere Aufgaben geben, als nach einer erfolgreichen Karriere als Journalist der erste Ombudsmann der „Bildzeitung“ zu werden. Ernst Elitz protestiert:

Nein, für mich ist es eine ausgesprochen interessante Aufgabe, als Mittler zwischen Lesern und Redaktion bei der erfolgreichsten deutschen Zeitung mit einer Reichweite von neun Millionen zu arbeiten, die eine so vielfältige Leserschaft hat wie wohl kaum eine andere: Vom Bauarbeiter bis zur Kanzlerin, von der Putzfrau bis zum Wirtschaftsboss. Das soll keine angenehme Aufgabe sein?

Wie kommt einer wie Ernst Elitz dazu, bei Bild anzuheuern? Er hat einen exzellenten Ruf, ist Honorarprofessor für Kultur- und Medienmanagement der FU Berlin und hat als Intendant des Deutschlandradios den Sender zur ersten Adresse des seriösen deutschen Rundfunks gemacht: Wer morgens als Journalist informiert sein will, schaltet diesen Sender ein.

Elitz‘ Karriere zuvor war ebenso steil wie untadelig: Spiegel, ZDF, Moderator von „Kennzeichen D“ und „heute journal“, Chefredakteur beim Süddeutschen Rundfunk; Auszeichnungen vom Gustav-Heinemann-Bürgerpreis bis zum Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Ex-ZDF-Intendant Schächter würdigte ihn als „großen kommunikationsfreudigen Grandseigneur“.

Und nun als Krönung: Bild? Elitz widerspricht der „Krönung“:

Eine Anfrage, für Bild zu schreiben, hatte ich schon von Hans-Hermann Tiedje in den achtziger Jahre, hauptsächlich wohl wegen meiner pointierten ‚Tagesthemen‘-Kommentare. Aber ich habe das Bild-Angebot auf Wiedervorlage gelegt, zumal ich dann später die Chance hatte, den nationalen Hörfunk Deutschlandradio aufzubauen.

Wie kommt ein Journalist, der als die Seriosität in Person gepriesen wurde, zum Boulevard? „Kein anderes Medium wird so oft von Journalisten zitiert“, berichtet Elitz. „Einen besseren Vertrauens- und Qualitätsbeweis gibt es ja wohl kaum. Ein klares Leitmedium also wie der Deutschlandfunk.“

Die Bildzeitung habe schon immer morgens auf seinen Schreibtischen gelegen, wo auch immer er gearbeitet habe: Die Bildzeitung neben der New York Times. „Unbedingt“, sagt er. „Die erste für die umfassende weltpolitische Lagebeurteilung. Die zweite, um den Kollegen bei abgehobenen Diskussionen die Interessen und Bedürfnisse der normalen Bürger zu verdeutlichen.“

Sprechen wir über journalistische Qualität und abgehobene Diskussionen – beim Deutschlandfunk, bei der Zeit und der Bildzeitung. Gibt es keine Unterschiede?

Qualität ist, wenn es stimmt und wenn der Leser, Zuschauer oder Hörer sagt: Aha, ich habe verstanden. Das gilt für ‚Die Zeit‘ wie für ‚Bild‘. Die Ansprache aber muss zielgruppengerecht erfolgen. Und darin unterscheidet sich dann ‚Die Zeit‘ von einer Boulevardzeitung. Da sollte sich keiner über den anderen erheben.“

Aber – ist der Ruf der Bildzeitung nicht gerade der beste? Spricht der Presserat nicht oft eine Rüge aus? Nervt der Presserat nicht die Bild-Redaktion, zumal in den Beschwerde-Ausschüssen zwei Mitarbeiter des Springer-Verlags sitzen?

„Der Konzernspitze und den Redaktionen geht es um Transparenz“, sagt Elitz. Das dürfte ein Grund gewesen sein, den Ombudsmann zu berufen. „Selbstkritik gehört zum Zeitungsmachen.“ Noch wichtiger als die Ombudsmann-Instanz ist Elitz die Verpflichtung der Bild-Kommentatoren, jeden Morgen per Video auf Leserfragen zu reagieren, ihren Kommentar auf Facebook öffentlich zu verteidigen. Da ist Bild-Reporter Rolf Kleine zu sehen, der auf einen unsichtbaren Bildschirm schaut, Facebook-Fragen zu Erdogan und die Türkei aufnimmt und den Leser familiär duzt.

Tanit Koch, die Chefredakteurin, lässt auch Kritik an Kohls Ehefrau zu. „Die Witwe ist narzisstisch!“ , behauptet ein Leser. Tanit Koch erzählt von ihren Begegnungen mit Kohls Ehefrau und zeigt Bewunderung für jeden, der einen kranken Menschen pflegt.

Der Narziss trifft auch Helmut Kohl, von einem Leser per Facebook an die Kommentatorin gemailt. „Ein heftiger Vorwurf“, entgegnet die Chefredakteurin, „ich habe Zweifel, ob man Bundeskanzler wird, ohne Machtmensch zu sein.“ Die Antworten kommen spontan; die Auswahl, welche Frage sie beantworten, treffen die Kommentatoren unmittelbar, es gibt offenbar keine Vorauswahl, offenbar auch keine Helfer im Hintergrund; einige Sekunden Lese-Pausen sind nicht zu vermeiden, wenn der Kommentator die Facebook-Fragen durchscrollt, da wackelt auch mal das Bild.

Der Anlass für den Ombudsmann ist eine Story in der Frankfurter Ausgabe am 6. Februar: „37 Tage nach Silvester brechen Opfer ihr Schweigen – Sex-Mob in der Freßgass“. Die Story ist erfunden, die Fakten kann die Polizei nicht bestätigen. Gegen die angeblichen Zeugen der Übergriffe von angetrunkenen Ausländern ermittelt die Staatsanwaltschaft – wegen Vortäuschen einer Straftat.

Acht Tage später entschuldigt sich Julian Reichelt (36), Chef der Bild-Redaktionen, in der Zeitung: „Diese Berichterstattung entspricht in keiner Weise den journalistischen Standards von BILD.“ In einem Interview mit dem „Tagesspiegel“ kündigt Julian Reichelt schärfere Kontrollen in der Redaktion an. Und es kommt der Ombudsmann. Der kritisiert die Redakteure in Frankfurt: „Die sind zu Recht gegeißelt worden.“

Der Ombudsmann Ernst Elitz kommentiert schon seit Jahren für Bild, gibt in der Springer-Medienakademie Seminare zu Mediengeschichte und Ethik, aber er ist einer, der von außen kommt. Elitz steht außerhalb der Hierarchie, nimmt keine Weisungen entgegen, und das betont er: „Ich gehe direkt in die Redaktionen, kann mit allen unmittelbar sprechen und sogar bitten: Nehmen Sie den Satz online einfach raus.“

Die Kritiker der Bildzeitung sehen im integren Elitz nur ein Feigenblatt. „Der Bild-Ombudsmann ist ein schlechter Witz“, schreibt Moritz Tschermak im „Bildblog“ und zählt etliche Fälle auf, über die Ernst Elitz hätte schreiben können. „Stattdessen hat er die ‚Bild‘-Medien lieber gelobt.“

Elitz erklärt den Lesern, wie die Redaktion arbeitet. Diese Forderung nach Transparenz wird auch in seriösen Medien immer lauter, um auf Vorwürfe von Fake-News und Lügenpresse zu reagieren.

Nach dem Attentat in Manchester nimmt Elitz die Vorwürfe von Lesern auf, Bild hätte die Fotos der ermordeten Kinder nicht zeigen sollen:

Ich war Zeuge, als die schrecklichen Bilder die Redaktion erreichten. Es herrschte große Betroffenheit. Viele Mitarbeiter haben Kinder im Alter der Ermordeten. Und so wurde die Auswahl der Fotos eben nicht nur von Journalisten getroffen, sondern von Müttern und Vätern, die sich fragten: Würde ich mein Kind so zeigen, wenn meine eigene Familie von diesem Grauen betroffen wäre?

Elitz resümiert: „Die Redaktion hat richtig entschieden“, aber nutzt die Gelegenheit nicht, auf Pressekodex und Presserat hinzuweisen; die Praxis, Fotos von Opfern zu zeigen, wird nicht nur im Boulevard kontrovers diskutiert, sondern auch in den sogenannten seriösen Medien.

Bild hat, jenseits des Organigramms, zwei Lager, man könnte meinen, es seien zwei Redaktionen:

- Die eine, die den Aufzug nach oben bedient und Promis hofiert, die schreibt für die Voyeure des Leids und die Genießer von Gerüchten – und auch für Blogger und Medienjournalisten, die sich durchaus lustvoll stürzen auf „das alte ekelige Revolverblatt“ (so „Bildblog„).

- Die andere, die tief recherchiert, den Aufzug nach unten bedient, den Bundespräsidenten stürzt (der von der einen in die andere Redaktion gereicht wurde), Kampagnen startet und die Rangliste der meistzitierten Medien im Griff hat.

Steht der Ombudsmann zwischen den beiden? Nein, beteuert Elitz, der Kontrolleur, „ich stehe nicht dazwischen, sondern bin Ansprechpartner für die Arbeit aller Redaktionen.“

Als am 2. Juni die Frankfurter Ausgabe „Danke, Polizei, für 150 Jahre“ veröffentlicht, druckt sie auch ein Foto des Polizeipräsidenten Adolf Beckerle, den die Nazis eingesetzt hatten. Geschichtsvergessen hat die Redaktion einfach die Festschrift der Polizei genutzt, die ebenso geschichtsvergessen den Nazi einfach in die Liste aufnahm. Ein wenig Recherche hätte gereicht: Kurz vor seinem Tod hatte die Staatsanwaltschaft 1959 Beckerle wegen Beteiligung an Juden-Deportationen angeklagt.

Elitz schreibt in seiner Kolumne: „Der Verzicht auf eigene Recherche ist ein Verstoß gegen klassische journalistische Standards“, und kritisiert heftig im Blatt:

„In der Redaktion haben die Verantwortlichen weder den Verzicht auf Eigenrecherche noch den Mangel an historischer Einordnung erkannt und die Veröffentlichung in dieser kritikwürdigen Form zugelassen. Dieser Fall gibt Anlass darauf hinzuweisen, dass Eigenrecherche, Überprüfung der Quellen und verantwortungsvolle Kontrolle die Grundlage professioneller journalistischer Arbeit sind.“

Angefeuert durch eine Chatfreundin stürzt sich ein Selbstmörder in den Tod. Im Netz veröffentlicht Bild ein Video über den Selbstmord. Elitz weist auf die Regeln hin:

„Bild berichtet in der Regel nicht über Selbsttötungen, um keinerlei Anreiz zur Nachahmung zu geben – es sei denn Suizide erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. In diesem Fall stand das moralische Versagen der Chat-Teilnehmerin im Mittelpunkt. Angesicht der im Beitrag geschilderten Verantwortungslosigkeit wiegt das Versäumnis der Redaktion umso schwerer (gemeint ist die Selbstverpflichtung der Chefredaktion, bei Suizid-Berichten zwingend Kontaktadressen zur Hilfe für Selbstmordgefährdete zu veröffentlichen). Auch sie hat sich verantwortungslos verhalten.“

Elitz kritisiert die Werbung im Umfeld von Terroranschlägen und fordert einen grundsätzlichen Verzicht: „In dieser Situation verletzen Werbespots die Würde der Opfer. Mehr Sensibilität ist geboten!“

Über einen frauenfeindlichen Satz schreibt Elitz: „Das war ungehörig!“ und bittet, ihn zu löschen.

125 Briefe bekommt Elitz in der Woche, zehn Prozent sind Dauerschreiber. Elitz antwortet oder reicht die Briefe weiter. Nur bei Beschimpfungen und Beleidigungen reagiert er nicht. Und gegen Kritik in Blogs? Da sei er unempfindlich, meint Elitz.

„Die journalistischen Blogger bestätigen sich nur ihre Vorurteile. Aber das ist ja nicht verboten.“

Man spricht eben nicht miteinander.

Was ist ein Sprachklischee? Wolf Schneider und Nietzsche antworten

Vor allem Kritiker nutzen gerne das „Klischee“, um einem Autor vorzuwerfen, er wiederhole, was Dutzende vor ihm schon gesagt haben; und er wiederhole es mit oft benutzten Worten, ohne eigene Erfindung. Für Wolf Schneider ist das Sprachklischee „die stets präsente, tausendfach benutzte Floskel“, aber sieht es nicht nur negativ: „Sprachfreunde wenden sich mit Grausen – doch gerade die gestanzte Form erleichtert das Verständnis.“

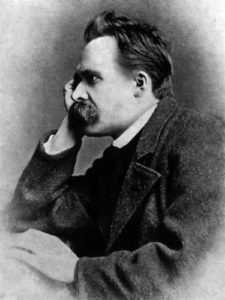

Friedrich Nietzsche denkt beim Klischee an das materielle Vorbild, die Druckform, mit der unzählige Blätter produziert werden können. Beim Nachdenken über die großen Männer in der Geschichte schreibt er:

Die Massen scheinen mir nur in dreierlei Hinsicht einen Blick zu verdienen: einmal als verschwimmende Kopien der großen Männer, auf schlechtem Papier und mit abgenutzten Platten hergestellt…

Das Klischee also als „verschwimmende Kopie auf schlechtem Papier und mit abgenutzten Platten“.

Quellen

Wolf Schneider „Deutsch für Profis“, Kapitel „Wo verständliches und gutes Deutsch sich trennen“

Friedrich Nietzsche: Unzeitgemäße Betrachtungen, Kapitel 23 / Das komplette Zitat: „Die Massen scheinen mir nur in dreierlei Hinsicht einen Blick zu verdienen: einmal als verschwimmende Kopien der großen Männer, auf schlechtem Papier und mit abgenutzten Platten hergestellt, sodann als Widerstand gegen die Großen, und endlich als Werkzeuge der Großen; im übrigen hole sie der Teufel und die Statistik! Wie, die Statistik bewiese, daß es Gesetze in der Geschichte gäbe? Gesetze? Ja, sie beweist, wie gemein und ekelhaft uniform die Masse ist: soll man die Wirkung der Schwerkräfte, Dummheit, Nachäfferei, Liebe und Hunger Gesetze nennen? „

NZZ: „Bilderflut von Terror in den Medien macht uns zu schaffen“

Es sind die Bilder, die den Menschen Angst machen – obwohl wir trotz der Attentate in Barcelona und anderswo relativ sicher leben. „Die Bilderflut von Terror und Verbrechen in den Medien macht uns zu schaffen“, sagt Stefan Blättler, Präsident der kantonalen Polizeikommandanten, in der Neuen Zürcher Zeitung (Montag, 21. August 2017). Durch die Bilder, die sich in Sekundenschnelle um die Welt verbreiten, entstehe schnell das Gefühl, früher sei alles sicherer gewesen.

Wenn die Menschen die Berichte von Krawallen, von Unglücksfällen und Verbrechen sehen, verankern sich sofort Bilder im Hirn. Fragt man sie konkret, ob sie sich persönlich gefährdet fühlten, dann verneinen dies die meisten für sich selbst. Es besteht eher ein allgemeines Gefühl der Unsicherheit. Doch das müssen wir ernst nehmen.

Überhaupt habe sich das Lebensgefühl in der 24-Stunden-Gesellschaft verändert. „Unsicher fühlen sich meist nicht die Leute, die in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag unterwegs sind. Dass es draußen gefährlich sei, glauben vor allem jene, die um diese Zeit zu Hause schlafen.“

Wie objektiv können Journalisten sein?

Die so heiß erstrebte Objektivität ist ein Ziel, das zwar einen Gott begeistern kann, einem Menschen aber nie erreichbar ist, denn wir leben alle in der Bedingtheit des Seins und mithin auch des Urteilens.

Beim Stöbern in einem alten Buch entdeckt: Gegen Ende des 19. Jahrhunderts schrieb so der sächsische Kunsthistoriker Cornelius Gurlitt in seiner „Geschichte der Kunst“. Was bedeutet das für Journalisten, deren Objektivität und Wahrheitsliebe derzeit gerne bezweifelt wird (von Leuten, denen die Wahrheit gerade nicht am Herzen liegt):

Journalisten müssen die Objektivität nicht aufgeben, weil sie in toto nicht erreichbar ist, sondern sie müssen sie ersetzen durch größtmögliche Objektivität, die Menschen erreichen können: Wahrhaftigkeit statt Wahrheit.

Quelle: Martin Faßbender, F.W. Raiffeisen. Berlin 1902

Der Journalist zwischen Bevormundung und Aufklärung (Zitat der Woche)

Und wie ist der Leser zu behandeln? Als jemand, dem man zeigt, wie es in den Hinterzimmern der Politik bisweilen zugeht – oder dem man erklärt, wie er die Welt zu sehen hat? Wo beginnt die Bevormundung, wo endet die Aufklärung? Hat der Journalist Gesinnungs- oder Verantwortungsethiker zu sein? Oder vielleicht beides?

taz-Sportredakteur Markus Völker, taz-online vom 10. August 2017 – Der komplette Kommentar ist lesens- und bedenkenswert

Interne Spiegel-Kritik: Wir müssen raus aus der Komfortzone der Redaktion?

Barbara Hans, Jahrgang 1981, ist Chefredakteurin von Spiegel Online. Foto: Iris-Carstenseniegel/Spiegel

Mittelalte, weiße Männer, gutverdienende Akademiker definieren und prägen die journalistische Realität und damit unsere Weltsicht. Was sie am besten kennen, das sind andere mittelalte, weiße Männer, mit Abitur und schicker Altbauwohnung. Was sie weniger gut kennen, das ist das Leben als Arbeiter in Herne Crange. Oder das Leben als lesbische junge Frau.

Spiegel-Online-Chefin Barbara Hans in einem Interview mit dem journalist (8/2017) – vielleicht an ihre Chefredakteure denkend? Sie fordert:

Wir müssen dahin, wo es weh tut. Raus aus der redaktionellen Komfortzone. Wir können nicht alles so lassen und hoffen, dass einige wenige Neueinstellungen zum Wandel führen werden.

Ist oder war der Spiegel nicht dafür bekannt, dass er zu den Rändern der Gesellschaft ging? Dass er sich Autoren leistete, als Storytelling noch ein unbekannter Anglizismus war? Was hat sich verändert?

Wir müssen Dinge für möglich halten, auch wenn wir sie für falsch halten. Und die Frage, was wir für richtig und was wir für falsch halten, sollte nicht unser Leitmotiv sein.

Das ist ein guter journalistischer Standpunkt. Aber passt er auch auf den Spiegel? Ist er nicht zur Institution aufgestiegen, weil er eine Meinung hatte, eine Haltung, wie es heute heißt? Oder haben sich die Leser gewandelt, die nicht mehr eine Haltung erwarten, sondern ein Pro&Kontra, also die Breite der Meinungen?

Künstler, die vom Feuilleton nicht geliebt werden wollen (1): Mario Barth

„Ich will nicht vom Feuilleton geliebt werden“, sagt der Komiker/Comedian Mario Barth in einem Stern-Interview, „wahrscheinlich würde ich dann etwas falsch machen.“ Wer kennt weitere?

In dem Interview erzählt er auch von seiner Geburtsstunde als Komiker – in einer katholischen Kirche. „Als Meßdiener habe ich die Macht der Performance entdeckt.“ Barth schwenkte in der Ostermesse das Weihrauch-Faß so heftig, dass die Glut hell glomm, und er – „wie ein Irrer“- immer heftiger wirbelte, bis der Weihrauch Feuer fing. „Das gab Ärger. Aber ich hatte registriert: Die Leute haben gelacht.“

Die Pressekonferenz: „Sie sind hier, um Antworten zu geben“

Im Business Punk werden Donald Trump und seine Pressesprecherin daran erinnert, was eine Pressekonferenz ist:

Keine Beschimpfung der Presse, sondern die Kommunikation des Präsidenten mit der Öffentlichkeit. Business Punk zitiert Playboy-Korrespondent Brian J. Karem, der in einer Pressekonferenz des Weißen Hauses auf Trumps Pressesprecherin Sarah Huckabee reagiert hatte („Ich glaube wir sind dort angekommen, dass wenn man den Medien nicht mehr vertrauen kann zu berichten, dann ist das gefährlich für Amerika“):

„Kommen Sie schon, Sie hetzen hier gerade jeden auf. Diese Regierung hat das auch getan. Warum um Himmels willen! Jeder von uns ist ersetzbar, und jeder von uns, falls wir etwas falsch machen. Das Publikum hat die Möglichkeit umzuschalten oder uns nicht zu lesen.

Sie sind für mindestens vier Jahre gewählt worden. Da gibt es keine andere Option. Wir sind hier, um Fragen zu stellen. Sie sind hier, um Antworten zu liefern. Und was Sie gerade getan haben, ist Menschen im ganzen Land aufzuhetzen, die das sehen und sagen ‚Schau, schon wieder hat der Präsident recht und alle anderen hier sind Fake-Medien.‘ Und jeder hier versucht nur, seinen Job zu machen.“

Quelle: Business Punk, 28.6.2107, zitiert von Xing News

Was ist eine „gelenkte Reportage“?

Die Skyline von Pjöngjang, Hauptstadt Nordkoreas, sieht aus wie die einer westlichen Metropole. Foto: Uwe Brodrecht / Wikipedia

Das Programm von Journalisten in Nordkorea besteht aus Pflichtterminen unter Dauerbeobachtung durch Beamte des Aussenministeriums – freie Recherche gibt es nicht.

So schreibt Matthias Müller, Reporter der Neuen Zürcher Zeitung in seiner Reportage. Er schaut also genau hin, um die Widersprüche zu entdecken:

Der Angestellte der Taschen-Fabrik wurde rhetorisch nicht ganz so gut geschult: Auf die Frage, ob man eines Tages Gewinne erwirtschaften möchte, antwortet er unsicher, die Stimme wird immer leiser, bis er nur noch flüstert. Kapitalistisches Gedankengut verschlägt offenbar manchem Nordkoreaner die Sprache.

Im Newsletter am Morgen nennt die NZZ dies eine „gelenkte Reportage“, angelehnt an den Begriff des „Embedded Journalist“, der eingebettet ist in eine meist militärische Struktur; diese lässt ihm keinen Freiraum, schützt aber auch in einem Krieg. Erfunden hat diese „Einbettung“ die US-Armee im Irakkrieg 2003.

Gelenkter wie eingebetteter Journalismus widersprechen zwar den Regeln eines freien, von keinem beeinflussten Journalismus; gleichwohl unterwerfen sich Reporter der Gängelung, um in extremen Lagen der Wahrheit auf die Spur zu kommen und Widersprüche zwischen Schein und Wirklichkeit aufzudecken.

Rubriken

- Aktuelles

- Ausbildung

- B. Die Journalisten

- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen

- C 5 Internet-Revolution

- C Der Online-Journalismus

- D. Schreiben und Redigieren

- F. Wie Journalisten informiert werden

- Friedhof der Wörter

- G. Wie Journalisten informieren

- H. Unterhaltende Information

- I. Die Meinung

- Journalistische Fachausdrücke

- K. Wie man Leser gewinnt

- L. Die Redaktion

- Lexikon unbrauchbarer Wörter

- Lokaljournalismus

- M. Presserecht und Ethik

- O. Zukunft der Zeitung

- Online-Journalismus

- P. Ausbildung und Berufsbilder

- PR & Pressestellen

- Presserecht & Ethik

- R. Welche Zukunft hat der Journalismus

- Recherche

- Service & Links

- Vorbildlich (Best Practice)

Schlagworte

Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche

Letzte Kommentare

- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...

- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...

- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...

- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...

- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...

Meistgelesen (Monat)

Sorry. No data so far.

Meistgelesen (Gesamt)

- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre

- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ

- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)

- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)

- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von