Wie Gruner+Jahr den Hilferuf von Facebook diskutierte, Fake-News zu entdecken

Frank Thomsen, Kommunikationschef von Gruner+Jahr, beim European Newspaper Congress 2017 in Wien. Foto: ENC/APA

Facebook war lange erhaben, wenn nicht gar überheblich: Wir sind gut! Wir sind die Besten! Wir sind weltumspannend! Fake-News, Mord-Videos und der ständige Hass haben Facebook nicht aufgerüttelt. Doch mittlerweile ist die Empörung so groß, dass sie auch Facebook nicht mehr ignorieren kann. Justizminister Maas und der Bundestag planen ein Gesetz gegen das Verbreiten von Fake-News, das Strafen bis zu 50 Millionen Euro androht.

Facebooks Ignoranz gegenüber Hass, Gewalt und Fälschungen liefert Politikern den Vorwand, in die Freiheit der Meinung einzugreifen: Ehrenschutz vor Meinungsfreiheit. Solch ein Gesetz wird das Verfassungsgericht nicht überzeugen können, aber bis ein Urteil gesprochen wird, kann es Monate, wenn nicht Jahre dauern.

Wir sind nervös, Manager in den Verlagen, Journalisten und Politiker – und Facebook auch, hilflos zudem: Was passiert, wenn das Vertrauen der Menschen platzt? Das ist der GAU für Nachrichten-Medien.

Da lohnt ein Blick auf die Folgen des Facebook-Angebots, Verlage einzubinden in die journalistische Suche nach Fälschungen. Am weitesten ist Gruner+Jahr: Julia Jäkel, CEO und Ex-Journalistin, lehnte das Angebot nicht rundweg ab wie die meisten deutschen Verlage; sie ließ es von Chefredakteuren und Managern wochenlang diskutieren. Wie lief die interne Debatte ab?

G+J-Kommunikationschef Frank Thomsen berichtete davon bei einer Podiumsdiskussion während des European Newspaper Congress in Wien:

- Das Hauptargument dafür lautete: Kommt ein Unternehmen in große Schwierigkeiten, dann sollten wir den Hilferuf ernst nehmen – erst recht wenn es um etwas geht, das Journalisten können.

- Das erste Gegenargument: Journalisten wissen, wie schwer es ist, wahr und unwahr zu scheiden.

- Das zweite Gegenargument: Recherche ist Kernarbeit von Journalisten, ist aufwändig – und die gibt es nicht kostenlos.

Sie verhandelten nicht, sie sprachen, weil sie nicht miteinander sprachen, nicht über Geld. Will Facebook alles gratis bekommen? „Wenn hinter der Anfrage von Facebook kein Geschäftsmodell steht, heißt die Antwort sowieso schon einmal Nein“, erläuterte Thomsen das Ergebnis. Facebook, das Kommunikation-Unternehmen, blieb verschlossen. „Du konntest nur Ja oder Nein sagen“, so Thomsen.

Mittlerweile laufen aber, so Thomsen wieder Gespräche.

**

Mehr auf kress.de: ENC-Rückschau: „Enteignet Facebook hätten die Achtundsechziger gefordert

Spiegel Daily: Wenig Neues, aber erfreulich preiswert

Daniel Bouhs schreibt auf Zapp/NDR:

Blattmacher geben Spiegel Daily kaum eine Chance / Skeptisch: Paul-Josef Raue.

Etablierte Zeitungsmacher bleiben angesichts der neuen Konkurrenz von Spiegel Daily erstaunlich gelassen. „Ich gebe Daily nicht lange – sie kommen zu spät und haben wenig Neues darin“, sagt etwa der einstige Chefredakteur von Braunschweiger Zeitung und Thüringer Allgemeinen, Paul-Josef Raue, in einer ZAPP-Umfrage auf dem Europäischen Zeitungskongress in Wien, bei dem die Daily-Macher wiederum nicht vertreten waren. Raue, der inzwischen Verlage berät, vermutet: „Journalistisch wird da nicht viel passieren.“

Keine Angst: Michael Bröcker – „Nicht wirklich überzeugend“

Auch der Chefredakteur der Rheinischen Post, Michael Bröcker, äußerte sich äußerst skeptisch über die Zukunft der Digitalzeitung, die das Nachrichtenmagazin seit Mitte Mai werktags pünktlich um 17 Uhr veröffentlicht. „Eine Abendzeitung? Da gibt es viele Ideen von anderen Verlagen, die das ‚Best-of‘ des Tages noch mal anbieten, die [aber] alle nicht wirklich überzeugend funktionieren.“ Seine Redaktion wolle vielmehr auf Podcasts, also Audioangebote, für Pendler setzen. „Wir schauen uns das mit Neugier an und arbeiten weiter an unseren Modellen. Angst haben wir nicht“, sagte Bröcker.

Auch die Chefredaktion von Bild ist nicht vom Tageszeitungsmodell des Spiegel überzeugt. Julian Reichelt sagte ZAPP zwar, er halte das Projekt inhaltlich in weiten Teilen für gelungen, er glaube aber auch, dass „ein fester Erscheinungszeitpunkt für ein digitales Produkt ein sehr gewagtes Projekt ist“. Reichelt wünschte den Daily-Machern allerdings auch „viel Erfolg“, denn: „Diese Mentalität, dass für Journalismus wieder bezahlt werden muss, ist etwas, was wir zwingend in unserem Beruf und unserer Branche brauchen.“

„Nötiger Preisdruck“

Verlagsberater Raue prognostizierte allerdings auch, der Spiegel werde mit seinem täglichen Ableger, der deutlich unter zehn Euro im Monat kostet, „andere in die Bredouille bringen“ – und das sei sogar gut:

Das, was bei den Verlagen online passiert, ist zu teuer. Man versteht nicht, warum man 30, 40 Euro im Monat bezahlen muss, um etwas Digitales zu sehen.

Die Tageszeitung des Spiegel könne hier für den nötigen Preisdruck sorgen.

Das Paradox: US-Bürger misstrauen den Medien, aber nicht ihrer Lokalzeitung

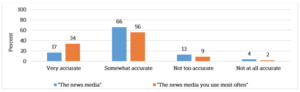

Berichten die US-Nachrichten-Medien sehr genau? Das glauben nur 17 Prozent (blau); doppelt so viele haben hohes Vertrauen in die lokalen Medien (braun), die sie regelmäßig nutzen. Grafik: Niemanlab

Das Vertrauen der Amerikaner in die Medien ist auf den tiefsten Punkt gefallen, seitdem Gallup vor 45 Jahren mit der regelmäßigen Befragung begonnen hat. Nur noch 24 Prozent vertrauen den Nachrichten-Medien im Allgemeinen, allerdings vertrauen laut Niemanlab 53 Prozent „ihren“ Medien, die sie regelmäßig lesen oder anschauen. Sogar 90 Prozent sind sicher, dass ihr lokales Medium genau oder sehr genau berichtet.

Die Hauptkritik der Leser? Die Hälfte meint, Medien im Allgemeinen gestehen ihre Fehler nicht ein; aber der Wert sinkt auf ein Drittel bei den Medien, die Menschen regelmäßig nutzen.

Diese Unterschiede in der Bewertung wird als Fenno-Paradox bezeichnet nach dem Politikwissenschaftler Richard Fenno, der 1972 in einem Vortrag erläuterte:

Die Bürger hassen den Kongress als Institution, aber mögen ihre lokalen Abgeordneten. Ähnlich ist es mit den Medien: Man kann sie generell verachten und gleichzeitig die lokalen mögen, die man kennt.

Es ist offenbar kaum möglich, alle Probleme der Bürger zu lösen: Die Schuld daran geben die Bürger der fernen, der nationalen Instanz, während der lokale Abgeordnete die konkreten Probleme in seiner Region kennt und darauf reagiert.

Timothy Garton Ash: Vom rechten Umgang mit Populisten

Timothy Garton Ashs Buch „Redefreiheit – Prinzipien für eine vernetzte Welt“ erscheint im Hanser Verlag. Foto: Hanser

Wie können Politiker die Populisten in die Schranken weisen? Der britische Historiker Timothy Garton Ash rät in einem Interview auf NDR Kultur: Eine bessere Sprache finden, um den Menschen zu vermitteln, was sich durch die Globalisierung konkret verändert.

Was Ash Politikern rät – „an die Wurzeln gehen“ -, ist ein ebenso guter Rat für Journalisten, die zu oft den Politiker-Jargon imitieren.

Politiker sprechen ein Kauderwelsch, nutzen Schablonensprachen – und davon sind die Menschen müde. Dann kommt ein Trump: Ja, den verstehen wir doch; der spricht wie ich.

Politiker der liberalen Mitte müssen laut Ash eine einfache, klare, auch eine emotionale und packende Sprache finden. Es ist falsch, die Erzählung von der gespaltenen Nation von den Populisten zu übernehmen: Die einen sind das Volk, die anderen die Fremden. Das verdeckt, wie unterschiedlich das Volk ist, wie verschieden die Interessen. „Populisten schmelzen verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Interessen zusammen“, resümiert Ash, es gebe eine Koalition der Unwilligen.

Ein Minimum an Worten gibt ein Maximum an Aussage

Noch einmal ein Plädoyer für einen wortkargen Stil, der nicht ausschmückt, weder Pathose noch Ironie noch überflüssige Adjektive nutzt, sondern die Welt, wie sie ist, in wenigen Worte beschreibt. Ein Vorbild ist der amerikanische Autor Raymond Carver (1939-1988), der aus einfachen Verhältnissen kam. Über seinen Sprachlehrer John Gardner sagte er:

Er wurde nicht müde, mir zu erklären, worauf es beim Schreiben einer Kurzgeschichte ankommt: nämlich auf alles. Er half mir zu verstehen, wie wichtig es ist, auf der Genauigkeit des Ausdrucks zu bestehen. Und er hat mir gezeigt, wie man mit einem Minimum an Worten ein Maximum an Aussage erzielen kann.

Wenn der Autor seinem Text nicht traut

Olga Grjasnowa: Ihr Roman „Gott ist nicht schüchtern“ erscheint im Aufbau-Verlag. Foto: Rene Fietzek

Warum schreibt Olga Grjasnowa klar und nüchtern? Wer gern ausschmücke, so die Autorin in einem NDR-Gespräch, zeige, „dass er seinem Text nicht traut“. Oder er wirke pathetisch.

Ein Plädoyer gegen zu viele Adjektive, die nicht beschreiben, was ist, sondern zeigen, wie der Autor es sieht.

Olga Grjasnowa hat mit „Gott ist nicht schüchtern“ einen Roman über Syrien geschrieben, erschienen im Aufbau-Verlag.

.

Michael Ballhaus über Technik und Inhalt (Zitat der Woche)

Die Technik hat mich nie so interessiert. Es kommt immer auf den Inhalt an.

Der große Kameramann Michael Ballhaus, am Mittwoch (12. April 2017) verstorben, in einem Interview. Was für den Film gilt, gilt ebenso für den Journalismus, vor allem für den Online-Journalismus.

Warum vertraut ein Facebook-Nutzer einer Nachricht?

Dieter Golombek sucht die herausragenden Beiträge für das Journalisten-Jahrbuch heraus. Er war über drei Jahrzehnte Jury-Vorsitzender des Deutschen-Lokaljournalisten-Preises. Foto: KAS

Die Frage, warum ein Facebook-Nutzer einer Nachricht vertraut, stellte das Nieman-Lab und gab als Antwort das Ergebnis einer Studie wieder, die für Journalisten niederschmetternd sein dürfte: Nicht der Autor, nicht die Quelle – also Magazin oder Zeitung -, sondern der „Freund“, der die Nachrichten weitergeleitet hat, ist der entscheidende Vertrauens-Faktor. In dem Experiment konnten sich nur zwei von zehn Facebookern überhaupt an die Quelle der Nachricht erinnern.

Die Wissenschaftler, die die Studie auswerteten, geben Facebook und anderen sozialen Netzwerken den Rat: Ihr könnt mehr tun, um die Quelle herauszustellen; Ihr müsst Informationen über die ursprünglichen Quellen liefern!

Wenn man sieht, wie sich „Fake news“ auf soziale Medien ausbreiten, bestätigt dieses Experiment nach Meinung der Forscher:

Die Menschen unterscheiden kaum zwischen bekannten und unbekannten, ja sogar erfundenen Quellen, wenn es darum geht, Nachrichten zu vertrauen und zu teilen. Sogar 19 Prozent der Leute, die unsere fiktive Nachrichtenquelle gesehen haben, wären bereit gewesen, die Nachricht einem Freund zu empfehlen.

Um die Kernfrage des Journalismus geht es auch in zwei herausragenden Artikeln des „Jahrbuch für Journalisten 2017“, erschienen im Oberauer-Verlag: Wohin steuert der Journalismus? Ein wenig verzweifelter könnten wir auch fragen: Wohin treibt er?

Mathias Müller von Blumencron, Digital-Chefredakteur der FAZ schreibt in „Verschlingt Facebook des Journalismus“ über die „medialen Drogen einer im tiefsten Inneren verunsicherten Gesellschaft“:

„Bei Buzzfeed und ähnlichen Angeboten geht es primär nicht um Neuigkeiten, Nützliches oder Unterhaltsames. Es geht um die Selbstvergewisserung der Nutzer.“ Die Plattformen spielen einen Dreiklang: Sie verbinden Menschen zuerst mit sich selbst, dann mit den engsten Freunden und schließlich mit ihrer Subkultur. Die Gesellschaft und ihre Themen spielen kaum eine Rolle.

Facebook wird für viele zur ersten Nachrichtenquelle: „So wird Subjektivität verobjektiviert“, schreibt Blumencron. Was in den sozialen Netzwerken am meisten gelesen wird, hat nur noch wenig mit den Nachrichten gemein, die man in der alten Welt Nachrichten nannte – also all das, was die Welt bewegt.

Hier liegt die weitreichendste gesellschaftliche Folge der sozialen Netzwerke: Ihr Tun dient nicht primär der Welterkenntnis, sondern der Selbsterkenntnis.

Mathias Müller von Blumencron zitiert Mat Yarow, Direktor einer Abteilung für „Audience Development“ bei der New York Times, die unzählige Artikel direkt für Facebook oder Snapchat produziert mit dem Ziel: „Das System fluten und dann Facebook den Job machen lassen.“ Geld sei damit nur wenig zu verdienen, aber die Hoffnung bleibe, dass die Facebooker am Ende doch auf den Seiten der Zeitung landen. „Aber es bedeutet auch, die Ego-Maschinen weiter zu füttern“, schreibt Blumencron, „und das Informationsgefüge der Gesellschaft zu verändern.“

„Es gibt Momente, da wünsche ich mir, das Internet sei nie erfunden worden“, schreibt Zeit Online-Chef Jochen Wegner den Lesern seiner Wochenzeitung. Der zweite Lesetipp aus dem Jahrbuch gilt keinem Trend, sondern dem alltäglichen Wahnsinn mit der Online-Aktualität. „Das paradoxe Leben der Livemedien“, nennt Wegner seinen Artikel, in dem er fragt: Wie soll eine Online-Redaktion aktuell berichten, etwa bei einem Terror-Attentat, ohne solide, gut recherchierte Informationen zu besitzen?

Onlinejournalismus scheint inzwischen aus einem steten Strom von großen Lagen zu bestehen, in deren Zwischenräume wir noch etwas gute, alte Normalität füllen.

So fragt Wegner nach zehn Tagen 2016 mit vier Ereignissen, die jede Redaktion und vor allem die Bürger überforderten: Amoklauf in München; Axt-Attentat in Würzburg; Terror in Nizza und Putsch in der Türkei. Die Zeit hat für solche „Lagen“, so ein dem Polizei-Jargon entliehener Begriff, eine Routine entwickelt: Ein Krisenteam in eigens eingerichteten Chatgruppen startet einen Liveblog und recherchiert mit Korrespondenten und Reportern.

Solche Lagen sind also wie gemacht für Online-Redaktionen, die auf keinen Druckplan Rücksicht nehmen müssen. Nur – „diese Freiheit kann sich gegen sie wenden, und auf jedes Großereignis folgt verlässlich Kritik an der laufenden Berichterstattung.“ Wegner nennt fünf Paradoxien, mit denen eine Online-Redaktion „schuldlos schuldig“ wird:

- Wir können nicht nicht kommunizieren.

- Wir sind Teil des Rauschens, das wir bekämpfen.

- Wir spielen mit bei einer Inszenierung, die wir durchschauen.

- Es ging uns so gut, es war noch nie so dramatisch.

- Unsere eigene Medienkritik denken wir bereits mit.

Im Jahrbuch diskutiert Wegner diese Paradoxien ausführlich und endet mit der Folgerung, die seine Redaktion aus vielen internen und öffentlichen Diskussionen gezogen hat: „In einigen Wochen werden wir damit beginnen, unsere Diskussionen und Fehler an zentraler Stelle zu dokumentieren.“

AfD schließt Reporter aus: OP in Marburg verzichtet auf Bericht

Eigentlich haben wir an dieser Stelle einen Bericht über die Vortragsveranstaltung mit der AfD-Vorsitzenden Frauke Petry eingeplant. Wir haben uns für den Verzicht auf die Berichterstattung entschieden. Der Grund: Der AfD-Kreisverband Marburg-Biedenkopf hat die Akkreditierung für eines unserer Redaktionsmitglieder verweigert – ohne Angabe von Gründen.

So steht es seit Freitagabend auf der Online-Seite der in Marburg erscheinenden Oberhessischen Presse. In einem Kommentar schreibt Till Conrad, der stellvertretende Chefredakteur, zu der Veranstaltung in Gladenbach weiter:

Die Redaktion wertet dies als einen schweren Angriff auf die Freiheit der Berichterstattung. Wir würden uns auch von keiner anderen Partei gefallen lassen, wenn sie offenbar missliebige Journalisten von ihren Veranstaltungen ausschließt. Wer die Verfolgung von Journalisten etwa in der Türkei kritisiert, wer den Umgang mit kritischen Journalisten durch den US-Präsidenten Donald Trump kritisiert, kann den Ausschluss eines OP-Redaktionsmitglieds von der Veranstaltung der AfD oder einer anderen Partei nicht dulden.

Trotz oder wegen Trump, Erdogan und AfD: Medien-Vertrauen im Allzeit-Hoch

Noch nie war das Vertrauen in die Presse laut Euro-Barometer so hoch in Deutschland wie 2017. Grafik: Uni Würzburg

Kim Otto ist Professor für Wirtschaftsjournalismus an der Universität Würzburg; er sorgt dafür, dass Journalisten wieder ruhiger schlafen können.

Noch nie seit über 15 Jahren war das Vertrauen in die Presse so hoch wie heute. Den deutschen Medien ist es gelungen, das in sie gesetzte Vertrauen zu stärken und weiter auszubauen.

Der Bayerische Rundfunk berichtet über die neue Studie des Würzburger Professors, der regelmäßig, zusammen mit Andreas Köhler, Daten des Eurobarometers auswertet; in Deutschland befragt Infratest im Auftrag der Europäischen Kommission 1.500 Bürger im Alter ab 15. Unter Presse werden Zeitungen, Magazine, TV und Radio subsumiert.

Was fiel den Wissenschaftlern besonders auf:

- Auch bei den jungen Leuten von 25 bis 34 stieg das Vertrauen um zehn Prozentpunkte – auf fünfzig Prozent. Zum Vergleich: Bei den Ältesten über 75 vertraut zwei Drittel der Presse.

- Das Vertrauen stieg besonders stark – um 18 Prozentpunkte – im rechten Spektrum: Die Hälfte der Bürger die sich selbst rechts einordnen, vertrauen den Zeitungen, aber auch zunehmend Radio und TV.

Offenbar gelang es den Medien zuletzt immer besser, dem von rechtspopulistischen Parteien und Bewegungen vertretenen Eindruck entgegen zu treten, ihre Berichterstattung sei politisch gefärbt und von oben gesteuert. Die Diskussionen über Fake-News und die Einschränkungen der Pressefreiheit in der Türkei haben sicherlich auch einen Anteil daran, dass die Menschen in Deutschland Presse und Rundfunk stärker wertschätzen,

sagt Medienprofessor Kim Otto. Skeptischer schätzen andere, meist ältere Studien das Medien-Vertrauen ein. Es bringt allerdings wenig, wenn in Umfragen allgemein nach Medien gefragt wird. Jeder Bürger stellt sich etwas anderes vor, wenn er nach „den Medien“ gefragt wird. Erkunden sich Interviewer differenzierter, schneiden Zeitungen deutlich besser ab als die sozialen Netzwerke oder der Boulevard.

Gibt es auch einen Unterschied zwischen einer Lokalzeitung und einer nationalen Zeitung? Zwischen dem Spiegel und dem Südkurier in Konstanz? Die „Forschungsgruppe Wahlen“ fragte im Herbst vergangenen Jahres genauer und wollte endlich einmal erfahren: Wie beurteilen Bürger ihre Lokal- und Regionalzeitungen?

Erstaunlich ist das Ergebnis nicht, aber das Gefühl erreicht endlich einen festen Boden: Regionale Tageszeitungen liegen vorn. Auf einer Thermometer-Skala – von plus 5 für exzellent bis minus 5 für katastrophal – liegen die Regionalzeitungen bei 2,4; es folgen die nationalen Zeitungen (2,2), Magazine wie der Spiegel (2,1) und das Fernsehen (1,9). Die sozialen Netzwerke liegen im Frostbereich der Skala bei minus 1,5.

Offenbar bleiben die Bürger auch den Nachrichtenquellen treu, die sie kennen – selbst wenn digitale Angebote sich rasant vermehren; das belegt eine große schwedische Studie, die das Medienverhalten der Menschen über dreißig Jahren verfolgt. Der Kreis schließt sich: Ich vertraue dem Medium, das ich häufig nutze; und ich nutze das Medium, dem ich vertraue. So wird das Vertrauen zum Markenzeichen, das Manager und Journalisten hegen und pflegen müssen.

Überraschend ist das Ergebnis bei den digitalen Ureinwohner: Sie bewerten die Zeitungen, die regionalen wie die nationalen, noch besser als die analoge Generation (2,5); auch die sozialen Netzwerke schneiden bei den jungen Leuten mit minus 1,5 so schlecht ab wie bei den Älteren. Zu den 16-29-Jährigen schreibt die „Forschungsgruppe Wahlen“:

Sie haben ein relativ großes Vertrauen in die Qualitätsmedien und eine größere Skepsis gegenüber den Boulevardmedien und auch gegenüber den sozialen Medien.

Es gibt meines Wissens keine wissenschaftliche Studie, die einen positiven Einfluss von sozialen Medien, inklusive Youtube, feststellt, wenn es um Vertrauen und politische Meinungsbildung geht.

Die Allensbacher Befragung zur Glaubwürdigkeit der Medien, von den Zeitschriftenverlegern in Auftrag gegeben, zeigt ebenfalls: Sieben von zehn Bürgern vertrauen Zeitungen und Zeitschriften, gerade mal einer vertraut Facebook und Twitter. Das Netz ist in Ungnade gefallen, wenn es um Genauigkeit und Fairness der politischen Debatten geht.

Aber viele Leser wollen erfahren, was andere denken. Dabei stört sie nicht der falsche Ton: Sie können einerseits einschätzen, dass unerfahrene Kommentatoren nicht so geschliffen schreiben wie Profis in den Redaktionen; sie unterscheiden andererseits deutlich eine Nachricht, die vertrauenswürdig sein muss, von einer Meinung, die durchaus kontrovers und aggressiv sein darf. So ist auch der Erfolg von Leser-Seiten in Zeitungen zu erklären, die dem Vorbild der Speakers Corner folgen und Querdenker zu Wort kommen lassen, oft bis an die Grenze des Erlaubten und über die Grenze des Erwünschten hinaus.

Bei den Leser-Kommentaren wünscht sich laut Allensbach-Umfrage nur eine Minderheit die politische Korrektheit, die für eine Mehrheit der Redakteure wichtig ist. Die Kommentar-Rubriken sind ein Schauspiel, das man sich gerne anschaut – ohne die Lust zu verspüren, selber auf die Bühne zu gehen und mitzuspielen. Drei Viertel der Bürger will die eigene Meinung nicht aufschreiben, gerade mal jeder Zehnte hat mehrmals auf einen Artikel im Netz reagiert.

Wahrscheinlich reicht es den meisten, wenn sie im Netz und in Zeitungen die eigene Meinung lesen, wie sie ein anderer formuliert; findet man aber seine Meinung nicht oder nur selten wieder, entsteht der Eindruck der Manipulation oder im schlimmsten Fall der Ausgrenzung: Man darf in diesem Land ja nicht mehr seine Meinung sagen!

**

Mehr in meiner Kress-Kolumne JOURNALISMUS: – https://kress.de/news/detail/beitrag/137356-vertrauen-die-buerger-noch-den-journalisten-studien-beweisen-ja.html

Rubriken

- Aktuelles

- Ausbildung

- B. Die Journalisten

- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen

- C 5 Internet-Revolution

- C Der Online-Journalismus

- D. Schreiben und Redigieren

- F. Wie Journalisten informiert werden

- Friedhof der Wörter

- G. Wie Journalisten informieren

- H. Unterhaltende Information

- I. Die Meinung

- Journalistische Fachausdrücke

- K. Wie man Leser gewinnt

- L. Die Redaktion

- Lexikon unbrauchbarer Wörter

- Lokaljournalismus

- M. Presserecht und Ethik

- O. Zukunft der Zeitung

- Online-Journalismus

- P. Ausbildung und Berufsbilder

- PR & Pressestellen

- Presserecht & Ethik

- R. Welche Zukunft hat der Journalismus

- Recherche

- Service & Links

- Vorbildlich (Best Practice)

Schlagworte

Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche

Letzte Kommentare

- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...

- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...

- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...

- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...

- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...

Meistgelesen (Monat)

Sorry. No data so far.

Meistgelesen (Gesamt)

- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre

- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ

- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)

- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)

- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von