Grundregeln für eine erfolgreiche Recherche (Journalismus der Zukunft 16)

Nichts ist wichtiger im Journalismus als die Recherche. Sonst gäbe es nur noch Pressemitteilungen, die als Nachrichten getarnt die Zeitungen und Online-Seiten füllten: Propaganda der Mächtigen statt Informationen für das Volk. Darum geht es in der 16. Folge der Kress-Serie „Journalismus der Zukunft“: Recherchiere immer – der fünfte Pfeiler der Qualität.

Das sind die Grundregeln für eine erfolgreiche Recherche:

- Machen Sie sich einen Plan!

- Nehmen Sie alle Quellen ernst, auch die von windigen, gar zwielichtigen Typen! Nicht die Moral der Whistleblower ist entscheidend, sondern das Ergebnis der Recherche.

- Suchen Sie nicht nur im Netz! Telefonieren Sie nicht nur! Gehen Sie raus und treffen wirkliche Menschen: Der Blick in freundliche oder unruhige Augen und auf nervöse Hände ist unersetzbar.

- Trauen Sie keiner Quelle im Internet! Prüfen Sie die Echtheit, Plausibilität und Seriosität eines Internet-Profils!

- Trauen Sie auch nicht ihren Vorurteilen und dem eigenen Recherche-Ziel! Haben Sie Mut, Ihre Recherche scheitern zu lassen!

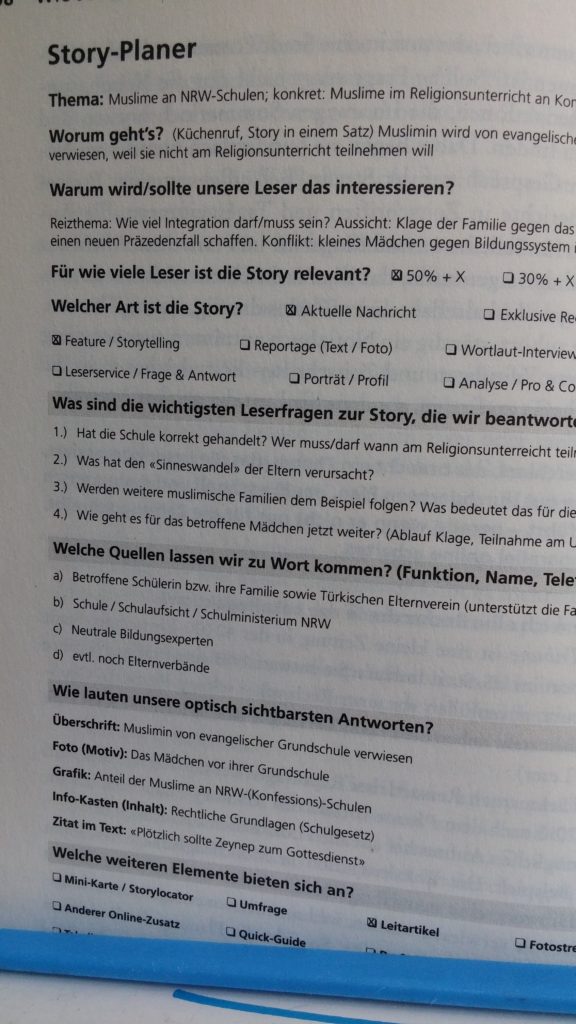

Die meisten Recherchen, vor allem die kleinen und schnellen, scheitern schon in der Vorbereitung: Statt sich in fünf Minuten Ziel und Ablauf zu überlegen, greift man gleich zum Telefon, findet zwei Leute, die antworten, und fängt an zu schreiben. Sinnvoller ist eine Liste, ein Story-Planer, wie ihn die kleine Pharos Tribune im US-Staat Ohio entwickelt hat:

- Thema?

- Worum geht’s?

- Warum sollte das Thema die Leser interessieren? Und für wie viele ist es relevant?

- Was sind die wichtigsten Leserfragen zur Story?

- Welche Quellen lassen wir zu Wort kommen?

- Wie lautet die vermutete Überschrift?

- Welches Fotomotiv und/oder welche Grafik?

- Was kommt in den Info-Kasten?

Redakteure mögen allerdings keine Checklisten. Warum? fragt der kanadische Journalist Craig Silverman, Autor des Buchs „Regret the Error“: Selbst Piloten und Chirurgen führen sie, weil sie eine anspruchsvolle und verantwortliche Aufgabe erfüllen müssen und keine Fehler machen dürfen. Chefredakteure, Ressortleiter und Lokalchefs, die Story-Planer verlangen und kontrollieren, vermeiden jedenfalls schon zu Recherche-Beginn Fehler und Pannen.

Quellen:

- Storyplaner: Das neue Handbuch des Journalismus (Detaillierter Plan zum Kopieren oder als Vorlage zum Selbermachen auf Seite 108)

- http://kress.de/news/detail/beitrag/134919-journalismus-der-zukunft-der-fuenfte-pfeiler-der-qualitaet-recherchiere-immer.html

„Wahrhaft“: Stadelmaier schrieb den 208-Wörter-Satz und bekommt den Deutschen Sprachpreis

Hält ein Journalist, der lange verschachtelte Sätze pflegt, die deutsche Sprache rein? Ja, meint die Jury des „Deutschen Sprachpreises“, berufen von der Henning-Kaufmann-Stiftung. Den Preis bekommt in diesem Jahr Gerhard Stadelmaier, der vor drei Jahren in diesem Blog herausgehoben wurde: Er schrieb mit 208 Wörtern den längsten Satz. Seitdem ist der Theaterredakteur der FAZ stets bemüht, den eigenen Rekord zu brechen.

Die Jury ehrt Stadelmaier für „beispielhafte sprachliche Gestalt seiner journalistischen Texte“. Die Begründung im Wortlaut:

Mit dieser Auszeichnung ehrt die Henning-Kaufmann-Stiftung zur Pflege der Reinheit der deutschen Sprache im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft erstmals einen Theaterkritiker, der sich große Verdienste um die sprachliche und literarische Qualität des deutschen Theaters erworben hat, nicht zuletzt durch die beispielhafte sprachliche Gestalt seiner journalistischen Texte.

Stadelmaier ist ein wahrhaft sprachmächtiger Publizist, dessen Texte ihrem Gegenstand, dem Theater deutscher Sprache, in Lob und Kritik stets angemessen waren. Er hat das Theater auf dem „herrlich langen Weg vom Dichter über den Schauspieler zum Zuschauer“ begleitet und ihm dabei nicht selten den Weg gebahnt. Seine Arbeit hat wesentlich dazu beigetragen, dass das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu den führenden Feuilletons Deutschlands gehört. Er ist ein vorbildlicher Vermittler und Förderer der Theaterkunst, dessen außerordentliche sprachliche Leistungen mit dem Deutschen Sprachpreis 2016 gewürdigt werden.

Zeitungen oder vom Wechseln der Räder beim fahrenden Zug (Zitat der Woche)

Wer noch Sprachbilder für seine nächsten Ansprachen an die Mitarbeiter braucht oder für die nächste Rede oder Festrede:

Vielen Branchen und Unternehmen werden gerade die Räder beim fahrenden Zug ausgewechselt. Unklar ist, ob hinterher noch alle Mitarbeiter im Zug sitzen, die Kunden gerne in den Zug einsteigen und ob aus dem Zug sogar ein ganz anderes Fahrzeug wurde.

Das Bild mit dem Zug gilt auch für die Zeitungsbranche, sagt Thomas Bertz von TBM in einem Interview mit „Netzwirtschaft.net“.

SZ und Recherche-Journalismus: Investition in Investigativ wirtschaftlich erfolgreich

Die einen investieren in Zentralredaktionen, die Süddeutsche Zeitung investiert in Journalismus, in ein Recherche-Ressort, geleitet vom Investigativ-Papst Hans Leyendecker, sowie in Aus- und Weiterbildung von Redakteuren, die lernen, tief und tiefer zu recherchieren. SZ-Chefredakteur Wolfgang Krach zu Horizont-Online:

Die SZ unterscheidet sich hier von allen anderen Zeitungen in Deutschland. Die Investition in die investigative Recherche zahlt sich für uns sowohl journalistisch als auch wirtschaftlich aus.

Konkret wird Gesamtvertriebsleiter Mario Lauer:

- Der Einzelverkauf stieg am Montag, als die „Panama Papers“ erstmals im Blatt standen, um das Doppelte an den Bahnhof-Kiosken und um 80 Prozent an den anderen Verkaufsstellen. An den ersten drei Tagen verkaufte die SZ über 30.000 Exemplare mehr als an vergleichbaren Wochentagen.

- Die Downloadzahlen stiegen um mehr als 30 Prozent gegenüber den Vorwochen, bei den Testzugängen über 50 Prozent.

- Das Interesse sank rasch: „Dies hat ganz sicherlich damit zu tun, dass sich Informationen rascher über das Netz verbreiten und zu jedem Zeitpunkt und über verschiedenste Kanäle verfügbar sind.“

Und Online?

Digitalchef Stefan Plöchinger:

Wir machen mit exklusiven Geschichten gerade auch im Netz klar, was der Wert von unabhängigem Journalismus ist und dass wir nicht zuletzt deshalb ein Bezahlmodell eingeführt haben.

Die Zahlen konkret:

- Der Gesamt-Traffic hatte am Sonntag und Montag des Erscheinens das Drei- bis Vierfache normaler Werktage erreicht, zwischen 3 und 4 Millionen Visits je Tag.

- In der ersten Woche 13 Prozent mehr Visits als in der Vorwoche, 10 Prozent mehr Nutzer und 7 Prozent mehr PI. Die Werte blieben auch in der zweiten Woche leicht höher.

- Mehr Zugriffszahlen aus dem englischsprachigen Raum. Der erfolgreichste Text insgesamt, die englische Variante des Erklärstücks „Das ist das Leak“, kam auf mehr als 2 Millionen PI. Die erfolgreichste Einzelgeschichte war mit mehr als 400.000 PI die Island-Geschichte auf Englisch.

- Aus dem Ausland kamen mit Abstand die meisten Zugriffe. Das ist ein Novum in der Geschichte von SZ.de: USA 36 Prozent, Deutschland 33 Prozent, Kanada 5 Prozent, Großbritannien 4 Prozent, China, Österreich, Australien, Schweiz und Niederlande je 2 Prozent. Die englischen Übersetzungen haben sich also zur internationalen Profilbildung bestens bezahlt gemacht.

Was ist ein gutes Porträt? Gedanken zur menschlichsten Form des Journalismus

Ich lese, höre nicht auf zu lesen, mag den Menschen, der schreibt, und noch mehr den, über den er schreibt: Das sind meine liebsten Porträts. Es gibt auch die anderen: Ich weiß nach der Lektüre, warum ich einen Menschen nicht mag. Oder ich verstehe, warum Schurken so sind und so geworden sind, wie sie sind. Porträts zeigen die Widersprüchlichkeit der Welt und den größten Widerspruch überhaupt: Die Menschen.

Am besten ist ein Porträt, wenn es mich verwandelt: Eigentlich mochte in den Menschen im Porträt nicht, nachher mochte ich ihn. Erzählen kann verwandeln.

Nehmen wir ein Porträt von Tobias Haberl und Matthias Ziegler, dem Fotografen. Die beiden haben Margot Käßmann zehn Tage lang auf einer Asien-Reise begleitet und im Süddeutsche Zeitung Magazin ein schönes Porträt geschrieben, einfach ein schönes. Ich mochte Margot Käßmann nicht, mochte nur einen einzige Satz von ihr, nach ihrem doppelten Rücktritt: „Man kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand“ (solch einen Satz kann man nicht einfach erfinden, er muss in dem Teil des Bewusstseins liegen, in dem der Sinn-Proviant fürs Leben aufbewahrt ist).

Eigentlich mochte ich Margot Käßmann nicht, nach dem Porträt mag ich sie.

Ermutigend ist, dass Chefredaktionen noch die 10-Tage-Reise zweier Mitarbeiter bezahlen wollen und können – also nicht husch-husch, ein bisschen googeln, ein Gespräch, vielleicht noch ein, zwei Vorträge hören und dann schnell schreiben. In zehn Tagen lernt ein Journalist einen Menschen kennen, zehn Tage kann sich selbst ein Schauspieler nicht verstellen oder in eine Porträt-affine Rolle schlüpfen.

Das geling erst recht nicht auf einer Asien-Reise, die auch für den Journalisten kein Vergnügen ist: Immer nahe der Frau, um die es geht, selbst wenn die nachts im Bademantel zum Hotel-Pool geht und zwanzig Bahnen dreht; immer die Hitze, Anti-Mücken-Sprays, die Fülle an Eindrücken und die stets bange Frage: Was kann ich von dem Vielen gebrauchen? Wer ist diese Frau wirklich?

Tobias Haberl beobachtet, beschreibt – und erzählt; er ist ein guter Erzähler, ein Märchen-Erzähler, weil Märchen wirklicher sind als die Wirklichkeit. Und dann rutscht ihm in der langen, gut 4000 Wörter umfassenden Reportage ein Satz durch, ein einziger Satz, der fast alles zerstört. Plötzlich hört er mittendrin auf zu erzählen und fällt in einen Laudatoren-Festton, schreibt das Zeugnis:

Margot Käßmann ist faszinierend… hat eine unglaubliche Energie und Lebenslust, viel Disziplin, ist eine ausgezeichnete Rednerin und charmante, kluge, selbstironische Gesprächspartnerin, aber ihre Ausstrahlung ist die einer ganz normalen Frau…

Da hat sich der Reporter überwältigt, liegt seiner Protagonistin zu Füßen, anstatt einfach zu erzählen und dem Leser das Urteil zu überlassen. In seiner selbst verschuldeten Überwältigung kommt er mit seiner Beobachtungen in Konflikt: „Viel Disziplin“ lobt er, Disziplin?, kurz zuvor hatte er geschrieben, sie rede oft schneller als sie denken kann, wäge nicht immer ab.

Überlass dem Leser das Urteil, das ist klüger!

Der Reporter ist eh der Stärkere: Er wählt aus seinen Beobachtungen aus, wählt die Worte, das Tempo, die Atmosphäre der Reportage. Also muss er dem Leser nicht alles vorkauen, erst recht nicht seine Begeisterung (oder auch das Gegenteil) überstülpen, er soll erzählen, das reicht.

Hat das kein Gegenleser in der Redaktion entdeckt?

Gegen Ende der Reportage rutscht noch so ein Satz durch:

Käßmann hat seit dieser einen dummen Nacht vor sechs Jahren ziemlich viel richtig gemacht. Als hätte sie…

Da hat sich der Leser schon längst ein Urteil gebildet, er will nicht den Reporter als Oberlehrer erleben, der noch schnell zeigen will, er sei der Klügere. Es ist oft ein Problem von Distanz und Nähe: Zu schnell gerät der Reporter zu nah an den Menschen heran. Spätestens beim Schreiben sollte er die professionelle Distanz wieder wahren, vor allem im Interesse der Leser.

Ob sich der Reporter zu viel Zeit beim Schreiben gelassen hat? Indirekt erzählt er von seinem langen Kampf: Sechs Wochen nach der Reise besucht er Margot Käßmann noch einmal auf Usedom, wo sie Kaffee kocht, Kuchen gebacken hat – und der Reporter fast seine Distanz verliert. Der Usedom-Schluss wirkt drangehängt, ist zu lang.

Dennoch: Es ist ein schönes Porträt, eines, das den Leser überraschen, gar verwandeln kann.

Soll man Hassbriefe ins Netz stellen? Dunja Hayali tut’s

Der anonyme Absender nennt sich Lawrence von Arabien, er kommt – wie er schreibt – aus bildungsfernen Schichten und beweist es mit einer Fülle von Fehlern: Ein übler Hassbrief, der nie das Licht der aufgeklärten Welt sehen sollte. Dunja Hayali, Moderatorin des ZDF-Morgenmagazins, hat ihn auf Facebook am 19. Mai veröffentlicht – und mit dem Rotstift korrigiert.

Gerade diese Oberlehrer-Attitude gibt den Hasspredigern Auftrieb, verstärkt sie in ihrer Märtyer-Rolle: Seht da, die Neunmalklugen meinen, Sie wären etwas Besseres, Sie können auf uns hinabschauen, auf uns, die wir nie diese Chance bekommen haben…

PS. Das Anrede-Du würde ich, als Zeichen der Höflichkeit, immer groß schreiben. Der Duden lässt aber auch das kleingeschriebene „du“ zu. Also ein paar Fehler bei Lawrence weniger – oberlehrerhaft gesehen.

Vorschlag einer Wirtschafts-Professorin: Non Profit-Medien, um die Demokratie zu retten

Muss der Staat die Zeitungen retten? Sind Verlage bald nicht mehr in der Lage, Informationen anzubieten, gedruckt oder online, die eine demokratische Gesellschaft dringend braucht?

Zu Gast bei der „Stiftung vor Ort NRW“, einer gemeinnützigen GmbH, die den Lokaljournalismus stärken soll, gegründet von der NRW-Landesregierung. Eingeladen hatte Ulrike Kaiser, Ex-Chefredakteurin des Gewerkschafts-Magazin „Journalist“, die den „Ausschuss für Vielfalt und Partizipation“ leitet. Es herrschte Einigkeit: Lokaljournalismus ist unentbehrlich für Bürger in einer Demokratie, er muss besser werden, er muss gestärkt werden – angefangen bei der Ausbildung, fortgesetzt bei der Weiterbildung.

Unterstützung brauchen die Gründer, die Blogger, die im Netz Zeitungen entwickeln, durchaus als Konkurrenz zu den etablierten Medien: Wenn Konkurrenz belebend ist, wenn Vielfalt sinnvoll ist, dann kann es nur nützlich sein – auch wenn der Kampf um Anzeigen und Sponsoren immer härter werden sollte. Es gibt, so Ulrike Kaiser, immer mehr Redakteure, die Zeitungen im Netz gründen oder gründen wollen, also Profis, denen aber Unternehmer-Wissen fehlt; und es gibt Blogger und Freie, denen das journalistische Handwerk fehlt. Beiden könnte die Stiftung von Nutzen sein.

Die Zahl der Redakteure, die im Netz ihre Zukunft sehen, wird wachsen, da die Verlage noch mehr Redakteure entlassen und Redaktionen schließen werden; da auch die Pressestellen mittlerweile überfüllt sind, haben entlassenen Redakteure nur wenige Chancen auf eine Festanstellung. Blogger bringen frische Luft in die Medien-Debatte, aber sie füllen zur Zeit nur die Lücken, die Verlage geschaffen haben – noch ohne große Zukunfts-Perspektive.

Wenn die „Stiftung vor Ort NRW“, integriert in die Landesanstalt für Medien, den Lokaljournalismus – den etablierten wie den bloggenden – wirkungsvoll fördern sollte, könnte es zum bundesweiten Modell werden.

Die Debatte um Journalismus, Verlage, Non-Profit-Organisationen und Demokratie beginnt erst langsam in Deutschland, in Frankreich und den USA ist sie voll entbrennt. „Es ist Zeit für Non-Profit-Medien-Organisationen“, schreibt die Wirtschafts-Professorin Julia Cagé aus Paris, die auch die Doktorwürde von Harvard verliehen bekam, die den französischen Finanzminister berät und im Vorstand der Nachrichtenagentur AFP sitzt. Ihr Buch „Rettet die Medien“ wurde in Frankreich als bestes Medienbuch ausgezeichnet; gerade ist es in den USA bei der Harvard University Press erschienen: „Saving the Media. Capitalism, Crowdfunding and Democracy”.

Cagé versucht ein Paradox zu lösen: „Niemals wurden mehr Informationen produziert wie heute. Aber niemals waren die Medien in so schlechter Verfassung.“ Zu lösen sind ihrer Analyse nach die inhärenten Widersprüche des Mediensystems nicht mehr von großen gewinnorientierten Unternehmen, die von Menschen mit tiefen Taschen kontrolliert werden. Ihre Lösung ist ein neues Unternehmens-Modell, die Non-Profit-Medien, ausgehend von der Prämisse: Nachrichten, wie Bildung, sind ein öffentliches Gut; Vorbild sind Universitäten, die kommerzielle und Nonprofit-Aktivität verbinden.

Cagé plädiert dafür, zumindest in Frankreich und den USA, Stiftungen rechtlich besser zu stellen, damit sie dauerhaft eine stabile Kapitalausstattung bekommen: Geschenke an Stiftungen sind unwiderruflich und sichern auf lange Sicht die Unabhängigkeit eines Medien-Unternehmens. Stiftungen wären eine Möglichkeit, Medienpluralismus zur öffentlichen Aufgabe zu erklären. Jedenfalls ist es für Cagé extrem wichtig, die Medien als Teil eines viel größeren Ökosystems zu denken, als Wissen produzierender Sektor der Wirtschaft.

Sie kritisiert die meisten bestehenden Stiftungen, weil sie versäumt haben, die Leser in ihrer Finanzierung zu beteiligen: Stiftungen bevorzugen große Spenden von vermögenden Privatpersonen, Firmen oder anderen Stiftungen. Dies führt zu zwei Problemen:

-

Sie sind dem Einfluss weniger Spender ausgeliefert, die das Geld geben. Dadurch entsteht eine Gefahr für die Demokratie.

-

Sie sind anfällig für wirtschaftliche Abschwünge und somit finanziell instabil.

Für Non-Profit-Medien schlägt Cagé ein Hybrid-Modell vor, eine Mischung aus Stiftung und Aktiengesellschaft:

-

Solche Unternehmen genießen die Vorteile einer Stiftung (Stabilität der Finanzierung; unbegrenzte Annahme von Spenden, die für den Spender steuerlich absetzbar sind und ihm Stimmrechte bringen können; Konzentration auf Informationen als öffentliches Gut statt Gewinnmaximierung auf Kosten der Qualität)

-

und die einer Aktiengesellschaft (diversifizierter Besitz, Neubesetzung der Führungsriege, demokratische Entscheidungs-Prozesse, Begrenzung des Einflusses der größten Aktionäre).

In den USA könnte das Non-Profit-Medien-Modell auch der Regierung Möglichkeiten bieten, zum Wohlergehen der Medien beizutragen durch eine demokratisierte Steuerung (Governance): Kleinaktionäre und große Investoren, die einen Teil ihrer Entscheidungsbefugnis aufgeben, dafür Millionen verdienen mit Steuererleichterungen.

Cagé fragt: Wie viele Entlassungen von Journalisten könnten vermieden werden, wenn ihre Arbeitgeber Non-Profit-Medien wären? Wie viele Zeitungen könnten aufgekauft wurden, anstatt zu schließen?

Das Non-Profit-Medien-Modell könnte auch die Gründung von Online-Zeitungen fördern. Diese würden einfacher Geld von ihren Lesern bekommen sowie von Investitioren und Großspendern, ohne dass diese entscheidenden Einfluss erhalten. „Das Internet hat den Weg zu einer Demokratisierung des Kapitalismus geöffnet, von denen Crowdfunding ein Beispiel ist. Der Kapitalismus, Crowdfunding, Demokratie: Das sind Losungen für die Zukunft.“

Der US-Blogger Michael Marinaccio greift in einem Blog Cagés Modell auf: „Der Himmel fällt auf die gedruckten Zeitungen schneller, als man denkt“, während Verlage viele Redakteure entlassen und ihre Teams unentwegt auffordern, kreativer zu werden. Um weiter mit Journalismus Geld zu verdienen reagierten die Verleger im Internet mit einem Labyrinth von Pop-ups, Anzeigen und Firewalls, die es immer mühsamer machen, den Inhalt aufzunehmen. Marinaccio spricht vom „Profit-Journalismus“, der es versäumt hat, Nachrichten als öffentliches Gut zu wahren, und verweist auf Julia Cagés Buch „Rettet die Medien“.

Bei allen Unterschieden zu Frankreich und den USA – die Debatte ist auch in Deutschland notwendig und überfällig:

-

Wie halten wir einen Journalismus lebendig, den die Demokratie braucht, der die meisten Bürger erreicht und von ihnen akzeptiert wird?

-

Wer kümmert sich um diesen Journalismus, wenn den Verlagen das Geld ausgeht? Was ist die Alternative, wie ihn einige Verleger sehen, zu Billig-Journalismus im Netz nach dem Vorbild der Anzeigenblätter und parallel Qualität für die Wohlhabenden in den gedruckten Zeitungen? Wie kann man die daraus resultierende Spaltung der Gesellschaft vermeiden?

-

Wer ermöglicht und finanziert in Deutschland den Non-Profit-Journalismus? Und wer erhält ihm die Unabhängigkeit, die notwendig ist, um von vielen akzeptiert zu werden? Was tut der Staat?

**

Quellen:

Gut in Verlagen: Konservative Verleger gegen linksliberal-grüne Redakteure

Lutz Schumacher ist Geschäftsführer und Chefredakteur des Nordkurier in Mecklenburg-Vorpommern, in einer dünn besiedelten Gegend also, in der die Werbung als Geschäfts-Grundlage der Zeitung immer weiter wegbricht. Er reagiert zum Blogeintrag „Redakteure sollen Chefredakteur abwählen können“ in einem Facebook-Beitrag:

Zeitungen – ob digital oder Print – benötigen eine solide wirtschaftliche Basis. Wenn diese nicht privatwirtschaftlich organisiert ist, müsste es über ein öffentlich-rechtliches Modell geschehen, mit allen Gefahren und Einflussnahmen, die so etwas mit sich bringt: Einfluss durch Politiker, informelle Meinungskartelle, Gefahr der totalen Kontrolle wie gerade in Polen und Ungarn sichtbar.

Natürlich hat der öffentlich-rechtliche Ansatz auch Vorteile, weil er in der Regel von wirtschaftlichen Interessen frei ist. Aus gutem Grund haben wir deshalb in Deutschland ein duales System: Öffentlich-rechtliche Sender und privatwirtschaftliche Zeitungen. Das sichert die Meinungs- und Medienvielfalt Mehr als jedes andere Modell.

Und es ist in diesem Zusammenhang auch gut, dass es durch die überwiegend liberal-konservative Verlegerschaft ein Gegengewicht zur überwiegend linksliberal-grünen Mehrheitsmeinung in den Redaktionen gibt. Beides ist wertfrei gemeint, ich beschreibe hier lediglich die Realität. Eine „demokratische“ Presse wäre in Wirklichkeit eine Meinungsdikatatur der Redaktionsmehrheiten. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zwingen dagegen zur Vielfalt, um alle wesentlichen Zielgruppen zu bedienen.

Alles richtig, Herr Schumacher, aber dennoch problembeladen, wenn es in die Praxis geht. Die stabile wirtschaftliche Basis hat dann ihren öffentlichen Zweck, wenn sie die Produktion von Öffentlichkeit ermöglicht. Wenn die stabile wirtschaftliche Basis genutzt wird, Öffentlichkeit zu reduzieren, dann wird es schwieriger – Stichwort lokale Öffentlichkeit. Wie steht es denn mit der Meinungsvielfalt, wenn die Redakteure in den Lokalredaktionen abgebaut werden und nur noch zum „Produzieren“ kommen, kaum dass der Mitbewerber die wirtschaftliche Stabilität verloren hat und verschwunden ist?

Welche Möglichkeiten zur kritischen Bearbeitung hat man noch, wenn heute auf einen Redakteur zwei Pressestellenmitarbeiter (und manchmal auch –profis) kommen? Und wie ist eine Zeitung als Träger von Meinungsvielfalt zu bewerten, die nur Bücher rezensiert, die im eigenen Verlagshaus verlegt und gedruckt wurden?Medienhäuser sind immer auch Bestandteil des lokalen wirtschaftspolitischen Diskurses, weil sie naturgemäß und legitimerweise Interessen haben. Wie sollte das auch anders sein? Aber findet dieses (berechtigte) Interesse einen notwendigen Widerhall in der lokalen Berichterstattung?

Ihre Einschätzung zur liberal-konservativen Verlegerschaft als Gegenstück zur linksliberal-grünen öffentlich-rechtlichen Landschaft halte ich für richtig (Bayern ausgeklammert). Sie gewinnt aber erst dann an Relevanz, wenn die Zeitung ihre ureigenste Aufgabe zur Information umfänglich wahrnimmt. Einfluss durch Politiker, informelle Meinungskartelle und ähnliches sind eben auch im privatwirtschaftlichen Bereich möglich, und hier will ich gar nicht auf den berühmten Politiker kommen, der mit dem ebenso berühmten Verleger im Rotary-Club sitzt.

Redakteure wollen in der Regel die umfassende Information. Ob sie es im notwendigen Rahmen vor diesem Hintergrund können, sei dahingestellt.

Im Übrigen hat sich das von Ihnen skizzierte Modell bewährt. Der völlig unerwartete Einbruch des Internets in die Zeitungsgeschäfte hat aber viele neue Fragen aufgeworfen. Linksliberal-grüne und konservativ-liberale Meinungen sind dann nämlich ziemlich unwichtig, wenn jeder publizieren darf. Die Zeiten ändern sich, die Tageszeitungen, die eine Antwort auf das digitale Zeitalter haben, sind in der Minderheit, und die, die eine gute Antwort haben, eine ganz seltene Spezies.

Ich bin übrigens kein Anhänger von Karl Marx. Eher einer von guter Redakteursarbeit.

Die Tatort-App: Nemec und Wachtveitl über den Unsinn des „Tatort“-Chats

Die Münsteraner Tatort-Protagonisten Axel Prahl (spielt Kommissar Thiel) und Jan Josef Liefers (spielt Professor Boerne) werben für die neue Tatort-App, zur Zeit nahezu jeden Abend im Ersten. Weniger positiv sehen das die Münchner Kommissare:

Während der Film läuft, mach ich nichts anderes als zuschauen.

So Miroslav Nemec auf die Frage von Jörg Seewald in der Süddeutschen Zeitung, ob er beim Tatort-Chat mitmache; Nemec spielt seit 25 Jahren im Münchner „Tatort“ den Kommissar Ivo Bativ. Udo Wachtveitl, der an Nemec‘ Seite den Kommissar Franz Leitmayr spielt, ist noch skeptischer und macht klar, wie sich analoge Medienbürger wie er und digitale Ureinwohner unterscheiden:

Ich verstehe die Idee eines Parallelchats nicht. Auf welchen Bildschirm soll man denn nun schauen? Da kannibalisieren sich doch zwei Angebote, zwei Aufmerksamkeiten.

Multitasking nennen das die Digitalen. Allerdings lesen auch die Analogen Zeitung, während nebenbei der Fernseher läuft (aber wohl kaum bei einem spannenden „Tatort“). Vielleicht ist alles auch nur eine Frage des Alters – und die Digitalen, wenn sie Ende 50 sind, werden auch wieder eins nach dem anderen machen.

**

Quelle: Süddeutsche Zeitung, 30. März 2016: „Du kriegst einen Krimi, und wir kriegen den Mörder“

Vorschlag aus Österreich: Redakteure sollen Chefredakteur abwählen können

Wir müssen einen großen Schritt weiter gehen, die Rechte der Redakteure zu stärken. Die Redakteure sollen etwa ein Jahr nach Dienstantritt neuerlich über diese Führungskraft abstimmen können. Wenn eine große qualifizierte Mehrheit diese Person auch nach dieser Zeit ablehnt, kann diese Person damit abgewählt werden. Das wäre dann ein bindendes Votum.

So antwortete Alexander Wrabetz (56), Generaldirektor des ORF, des österreichischen Rundfunks, in einem Interview mit Harald Fidler vom Standard. Wrabetz kann die bedeutenden Führungspositionen besetzen, seine Position entspricht der eines Intendanten in Deutschland. Wrabetz war Medien-Mann des Jahres, zur Zeit kämpft er um seine eigene Wiederwahl für eine dritte Amtszeit.

Hintergrund seines Vorschlags ist offenbar die Sorge, dass Politiker auch in Österreich – nach einem nicht unwahrscheinlichen Regierungswechsel – immer größeren Einfluss auf die staatlichen Sender nehmen können:

Von Polen über Ungarn bis Kroatien folgen politischen Veränderungen sehr rasch tiefe Eingriffe in die Strukturen öffentlich-rechtlicher Sender. Daher ist es wichtig, Redakteursrechte ordentlich abzusichern. Wahrscheinlich bedeutet das einen Komfortverlust, und vielleicht bereue ich das auch einmal. Aber gerade in Zeiten, wo rundherum alles im Fluss ist, werden demokratische Legitimation und stärkere journalistische Unabhängigkeit noch wichtiger.

In Deutschland erlaubt ein Redaktions-Statut im staatlichen Rundfunkt sowie in einigen Zeitungen wie etwa taz, Südwest-Presse oder Mannheimer Morgen, dass ein Redaktions-Rat zumindest ein Veto gegen die Berufung eines Chefredakteurs oder eines Leitenden Redakteurs einlegen kann.

Noch radikaler wäre die Forderung, die Leser oder Zuschauer wählten den Chefredakteur. Sogar in den USA, wo das Volk selbst den Sheriff wählt, bestimmen die Leser nicht den Chefredakteur ihrer Lokalzeitung.

Quelle:

INFO

Aus dem Online-Lexikon Presserecht der Initiative Tageszeitung (itz):

Redaktionsstatut

Vereinbarung zwischen Verlag, Chefredaktion und den Mitarbeitern der Redaktion über Mitwirkungsrechte bei der Gestaltung des Mediums. Seine Geltung ist in der Regel in den Anstellungsverträgen der Redakteure vereinbart. Redaktionsstatute sehen in der Regel u. a. einen Redaktionsrat vor, der von den Redakteuren zu wählen ist. Der Redaktionsrat kann aus sachlichem Grund der Berufung oder Entlassung eines Chefredakteurs widersprechen. Daneben bestehen weitere Beteiligungsrechte.

Ein Redaktionsstatut eines Zeitungsverlages, das von den Redaktionsmitgliedern, den Herausgebern und der Unternehmensleitung beschlossen wurde und das u. a. ein Mitspracherecht bei der Berufung oder Entlassung eines Chefredakteurs vorsieht, ist rechtlich wirksam. So scheiterte z. B. der Versuch des Mannheimer Morgen, das hauseigene Redaktionsstatut als nicht mehr zeitgemäß aufzukündigen. Dagegen klagten Redakteure der Zeitung und Mitglieder des Redaktionsrats. Das Landesarbeitsgericht hat auf ihren Antrag festgestellt, dass das Redaktionsstatut ungekündigt fortbesteht (Entscheidung vom 19.06.2001 – 1 AZR 463/00).

Auch eine Revision beim Bundesarbeitsgericht blieb erfolglos. Es verstößt nicht gegen das gesetzliche Vertretungsmonopol des Betriebsrats, denn es enthält Beteiligungsrechte nur, soweit Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates ohnehin ausgeschlossen sind. Das Redaktionsstatut bindet das Verlagsunternehmen auch nicht in einer mit ihrer Pressefreiheit unvereinbaren Weise.

Quelle: http://initiative-tageszeitung.de/lexikon/redaktionsstatut/

Rubriken

- Aktuelles

- Ausbildung

- B. Die Journalisten

- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen

- C 5 Internet-Revolution

- C Der Online-Journalismus

- D. Schreiben und Redigieren

- F. Wie Journalisten informiert werden

- Friedhof der Wörter

- G. Wie Journalisten informieren

- H. Unterhaltende Information

- I. Die Meinung

- Journalistische Fachausdrücke

- K. Wie man Leser gewinnt

- L. Die Redaktion

- Lexikon unbrauchbarer Wörter

- Lokaljournalismus

- M. Presserecht und Ethik

- O. Zukunft der Zeitung

- Online-Journalismus

- P. Ausbildung und Berufsbilder

- PR & Pressestellen

- Presserecht & Ethik

- R. Welche Zukunft hat der Journalismus

- Recherche

- Service & Links

- Vorbildlich (Best Practice)

Schlagworte

Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche

Letzte Kommentare

- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...

- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...

- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...

- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...

- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...

Meistgelesen (Monat)

Sorry. No data so far.

Meistgelesen (Gesamt)

- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre

- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ

- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)

- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)

- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von