Lügenpresse (6): Können wir Zeitung machen gegen die Vorurteile der Leser?

Nicht die Tatsachen beunruhigen die Menschen, sondern ihre Meinungen über die Tatsachen.

Griechisches Sprichwort (zitiert von Wolfram Kiwit, Chefredakteur der Ruhr-Nachrichten in seinem Newsletter).

Das Sprichwort hat insofern Recht: Selbstverständlich steht die Nachricht vor der Meinung, die Wirklichkeit vor der Deutung – aber die Nachricht lässt die Menschen allein. Wie deute ich die Nachricht? Was bedeutetet sie für mein Leben? Wie ordne ich sie in mein Weltbild ein? In meine Erfahrungen?

Wir haben es in den Redaktionen also nicht nur mit den Nachrichten zu tun , sondern auch mit der Wahrnehmung unserer Leser: Wie reagieren sie auf eine Nachricht? Nehmen wir also Beispiel die Ukraine: Viele Leser, vor allem im Osten, sahen allein in der reinen Weitergabe von Nachrichten eine Manipulation. Wer mehr Sympathien für Russland hegt als für Amerika und den Westen, wer Putin mehr schätzt als Merkel und Obama, der vermutet in jeder Meldung einen Angriff auf das eigene Weltbild oder die eigenen Urteile/Vorurteile. So ist auch Pegida gewachsen, so ist „Lügenpresse“ zu verstehen.

Was folgt daraus für die Redaktion? Populismus? Nein, aber in Analysen, Kommentaren und Hintergrund-Geschichten die Erfahrungs-Welt der Leser aufnehmen und einordnen. Dazu gehört vor allem, die Meinungen der Leser auch ins Blatt zu heben, die Zeitung zum Forum zu machen, auch wenn es bisweilen wehtut.

Wen schändet ein „Kinderschänder“? Polemik gegen einen unsäglichen Begriff (Friedhof der Wörter)

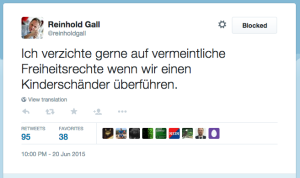

Der Innenminister in Baden-Württemberg ist SPD-Mitglied und Anhänger der Vorratsdaten-Speicherung. Als seine Partei auf einem Konvent über die Vorratsdaten diskutierte, schrieb er einen Tweet:

Der Innenminister in Baden-Württemberg ist SPD-Mitglied und Anhänger der Vorratsdaten-Speicherung. Als seine Partei auf einem Konvent über die Vorratsdaten diskutierte, schrieb er einen Tweet:

Ich verzichte gerne auf vermeintliche Freiheitsrechte wenn wir einen Kinderschänder überführen.“ (Das Komma fehlt im Original)

Immer wieder gehe ich an einem parkenden Auto vorbei, das auf der Heckscheibe propagiert:

Todesstrafe für Kinderschänder

„Kinderschänder“ ist ein Wort, das Neonazis und die NPD gerne gebrauchen; sie fangen damit auch Bürger, die weder braun sind noch NPD-Wähler, aber Gewalt gegen Kinder verurteilen (und wer tut das nicht?). Was bedeutet aber der Begriff „Kinderschänder“?

Er erinnert an einen Begriff wie „Rassenschande“ aus dem Wörterbuch der Nationalsozialisten. Der „Rassenschänder“ wie der „Kinderschänder“ sind zwiespältige Begriffe: Beide bringen Schande über den Schänder – und über den Geschändeten. Wer ein Kind „schändet“, liefert es der Schande aus; es ist befleckt – womöglich gemeinsam mit der Familie. Neben dem Leid steht auch noch der Verlust des Ansehens, der soziale Abstieg.

Zudem suggeriert der Begriff: Das Opfer der Vergewaltigung hat sich nicht gewehrt, es vielleicht sogar provoziert, es ließ sich schänden und gehört somit nicht mehr zum ehrenwerten Teil der Gesellschaft. Das Opfer wird zum zweifachen, zum ewigen Opfer

Der Blogger Sascha Lobo meint: Wer den menschenfeindlichen Begriff „Kinderschänder“ benutzt, nimmt „ein Sitzbad im braunen Schlammwasser hinter dem rechten Rand“. Ein Innenminister, der den NPD-Begriff nutzt, sei „unwürdig in einer Demokratie“.

„Um wie Könige zu prahlen, schänden kleine Wütriche ihr armes Land“, schrieb der Dichter Hölderlin in einem Gedicht. Wir brauchen „schänden“ nicht, wir können von „vergewaltigen“ oder „misshandeln“ sprechen. „Kinderschänder“ sollten wir schnell und geräuschlos auf dem Friedhof der Wörter beerdigen.

**

Thüringer Allgemeine, Friedhof der Wörter, 29. Juni 2015 (geplant)

Oxy moxy Oxy moxy – Der Albtraum, wenn der Blindtext in die Zeitung kommt

„Aufmacher über den Idioten in der Staatskanzlei“ steht als Titel über dem wichtigsten Text der Zeitung – aber nur als Blindtext im Layout-Entwurf. Am Abend, wenn die Zeitung gedruckt wird, ist die Schlagzeile wieder seriös. Ein Albtraum jedes Chefredakteurs ist: Der Blindtext ist am nächsten Morgen auch für jeden Leser sichtbar.

„Aufmacher über den Idioten in der Staatskanzlei“ steht als Titel über dem wichtigsten Text der Zeitung – aber nur als Blindtext im Layout-Entwurf. Am Abend, wenn die Zeitung gedruckt wird, ist die Schlagzeile wieder seriös. Ein Albtraum jedes Chefredakteurs ist: Der Blindtext ist am nächsten Morgen auch für jeden Leser sichtbar.

Solch Übel passiert immer wieder, selten bis nie bei den herausragenden Texten, aber gerne mal beim Zwischentitel oder der Überschrift einer Meldung; in manchen Redaktionen sind flapsige Blindtexte deshalb verboten. Offenbar auch bei der Berliner Zeitung. Denn der Berliner Zeitung widerfuhr das Unglück in der Dienstagausgabe (23. Juni 2015): Durch einen Stromausfall konnten nicht alle Texte für die erste Ausgabe fertig redigiert werden: Ein Artikel erschien mit der Überschrift „Das Lageo“ und dem Zwischentitel

Oxy moxy Oxy moxy Oxy moxy Oxy moxy Oxy moxy Oxy moxy / Zitat Autor

Den Text sollte man sich merken: Er wird jeden Leser eher belustigen denn empören. Empfehlenswert ist auch ein Satz, den zu Fernschreiber-Zeiten die Agentur AP zum Test schickte. Um sämtliche Buchstabenhebel zu prüfen, gab es diesen Satz, in dem alle Buchstaben des Alphabets vorkommen:

The quick brown fox jumps over the lazy dog 1234567890

Wolfgang Blau: Verlage sind risikoscheu; gehen sie aber ins Risiko, heißt es: sie verjuxen die Zukunft (Zitat der Woche)

In einem Interview mit dem Standard in Österreich rechtfertigt Wolfgang Blau, Online-Chef des Guardian, die Kooperation mit Facebook – „um von neuen Lesern weltweit entdeckt zu werden – vor allem von den Lesern, die nie aus freien Stücken zum Guardian gekommen wären“. Facebook sei nur ein „Vehikel, um den Guardian quasi in die Wahrnehmungszone von Lesern zu schmuggeln, die andernfalls keine ausländischen und schon gar keine linksliberalen Medien lesen würden“. Dies bedeute nicht, dass der Guardian Facebook geheiratet habe.

Und selbst Ehen sind heute etwas anderes als früher. Wissen Sie, vor allem europäischen Zeitungsverlagen wird stets vorgeworfen, sie seien risikoscheu, und geraten, sie sollten sich endlich mehr wie Start-ups verhalten. Wann immer Verlage aber etwas ausprobieren, dessen Ausgang sie selbst noch nicht absehen können, wird ihnen vorgehalten, sie würden ihre Zukunft verjuxen. Was denn nun?

Wolfgang Blau ist Direktor der Digitalstrategie beim britischen Guardian; von 2008 bis 2013 war er Chefredakteur von Zeit Online.

Das „Blabla“ der Politiker: Von Vorratsdatenspeicherung und Infrastrukturabgabe (Friedhof der Wörter)

In guten Zeiten gehen die Menschen in den Supermarkt und bekommen alles, was sie brauchen. In schlechten Zeiten legen sich die Menschen einen Vorrat an: Das ist klug, sagen wir, und hören den Geschichten unserer Groß- und Urgroßeltern zu, wenn sie aus den Jahren nach dem Krieg erzählen.

Wenn Politiker von Vorrats-Daten sprechen, die sie speichern, meinen sie nichts Gutes: Sie greifen nach der Freiheit der Bürger und vermuten, dass alle irgendwann etwas Böses tun. Würden sie das Gesetz aber ein Anti-Freiheitsgesetz nennen, spürten die Bürger genau das Ungemach.

„Infrastrukturabgabe“ ist auch ein Nebelwort. Politiker nennen so die Maut, also eine Steuer, die wir – früher oder später – für die Benutzung der Straßen zahlen müssen, die schon mit unserem Geld gebaut worden sind.

Vorratsdatenspeicherung und Infrastrukturabgabe sind zwei Beispiele für die Flucht in politische Sprachspiele. Von dieser Flucht sprach schon Helmut Kohl, als er vor dreißig Jahren die Frankfurter Buchmesse eröffnete: „Da werden Begriffe besetzt, umgedeutet, konstruiert, aufgebläht, demontiert.“ Diese Einsicht hinderte weder ihn noch seine Nachfolger, diese Spiele zu spielen.

Heiner Geißler, kein Freund Kohls, sondern nur ein Parteifreund, sprach vom „Blabla“ mancher Politiker – und schloss uns Journalisten gleich mit ein; er forderte: „Die Wahrheit muss deutlich gesagt werden.“

Nun ist das Gegenteil der politischen Wahrheit nicht die Lüge, sie ist selten. Wer lügt, den erwischen die Kollegen, richten einen Untersuchungsausschuss ein oder verlangen den Rücktritt. Das Gegenteil der politischen Wahrheit ist der Nebel, der uns an der freien Sicht auf die Wirklichkeit hindert.

Fordern wir also: Politiker, sprecht die Wahrheit! Ja, hören wir das Echo. Aber wenn es darauf ankommt, also bei Wahlen, Parteitagen und ähnlichen Wahrheits-Kongressen, gewinnt meist der, der im Nebel die beste Sicht hat – und Helmut Kohl folgt: „Der Kampf um Worte gerät zum Machtkampf.“

Im vergangenen Bundes-Wahlkampf war es Peer Steinbrück, der den Nebel mied, klare Positionen bezog – aber sprach, als fühle er sich im Kühlschrank wohl. Der Dresdner Sprachwissenschaftler Joachim Scharloth hat während des vergangenen Bundes-Wahlkampfs in einer detaillierten Analyse die Reden Merkels und Steinbrücks verglichen: Steinbrück verzichtete auf den Nebel, aber auch auf Emotionen; Merkel nutzte die Emotionen und den Nebel.

Wir schimpfen also auf den Nebel und lassen uns doch gern von ihm einlullen.

**

Thüringer Allgemeine, Friedhof der Wörter, 22. Juni 2015; erweiterte Fassung

Lügenpresse (5): Wie sich Spiegel-Reporter von einem Diktator nicht korrumpieren ließen

Da beschweren sich ein Ex-Europol-Chef und der Ex-Herausgeber eines großen österreichischen Magazin über einen Spiegel-Reporter: „Er ist kein willfähriger Schreiberling, er lässt sich nicht mit Plattitüden abspeisen.“ Das soll er aber sein: willfährig. Denn ein Diktator in Kasachstan versucht, einen Gegenspieler, den eigenen Schwiegersohn, aus dem Weg zu räumen: Ihm soll im Westen Europas, wohin er geflohen ist, ein Mord untergeschoben werden und der Prozess gemacht, damit er ein für allemal im Gefängnis verschwindet.

Der Spiegel berichtete, wie hochrangige deutsche Ex-Politiker für das Komplott angeworben und aus einem Millionen-Etat großzügig entlohnt wurden. Auf Spiegel Online erzählt Spiegel-Reporter Walter Mayr, dass auch Journalisten instrumentalisiert werden sollten – wie aus Mails hervorgeht, die durch ein Datenleck in einer Wiener Anwaltskanzlei bekannt wurden:

- Offenbar sprach ein Ex-Innenminister von guten Kontakten zum Spiegel und versprach, das Magazin für die Kampagne einzuspannen. Das misslang so gründlich, dass sein Honorar gekürzt werden sollte. Er antwortete: „Es entspricht nicht meiner Übung, ein einmal vereinbartes Honorar neu zu verhandeln.“

- Der österreichische Ex-Magazin-Herausgeber warnte vor dem als störrisch bekannten Reporter Mayr, aber war sich sicher: „Er wird auch sehen, dass unsere Seite über mehrere Schienen mithilfe sehr hochkarätiger Berater das Thema in den Spiegel bringen will. Das könnte ihn noch misstrauischer und voreingenommener machen… Wir müssen aufpassen, dass die Sache nicht nach hinten losgeht; besser wäre es, wenn wir einen anderen Redakteur hätten, aber das können wir uns beim Spiegel nicht aussuchen.“

- Wer käme denn infrage, wenn der Spiegel nicht zu korrumpieren ist? „Im Zweifel versuchen wir ein anderes Medium, Stern oder Süddeutsche„.

- Der Reporter eines deutschen Fernsehsenders, den Mayr nicht nennt, wird angeworben,damit er beim Spiegel anruft: Wann bringen Sie die Geschichte? Der TV-Reporter rief wirklich an.

So arbeitet also die deutsche „Lügenpresse“: Vom Diktator einer Ex-Sowjet-Republik lässt sie sich nicht manipulieren, und von prominenten deutschen Ex-Politikern lässt sie sich auch nicht zur Beugung der Wahrheit verführen.

Was Headhunter raten: Ein Redakteur wäre auch ein guter Zielfahnder

Was können Journalisten besonders gut – und besser als andere Berufsgruppen? Wo finden sie Jobs, wenn die Redaktionen immer kleiner werden? Vor zwei Jahren gab der Headhunter Stefan Koop von „Amrop Delta“ dazu der Wirtschaftswoche ein Interview.

Wer sich mit Headhuntern einlässt oder einlassen muss, wer wissen will, wie sie über Journalisten denken, dem sei das Interview empfohlen. Hier die entscheidenden Passagen:

Welche Fähigkeiten zeichnen Redakteure aus? Koop:

Die können zunächst mal mit Sprache umgehen. Sie können Sachverhalte recherchieren, Fragen stellen und vor allem eins: zeitgenau abliefern. Das ist schon mal viel, was nicht jeder kann. Sie können unter Stress arbeiten und hartnäckig sein. Sie sind gewohnt, im Team zu funktionieren und müssen schnelle Entscheidungen treffen und dabei ihren intellektuellen Überblick permanent ausbauen.

Man liest es mit Freuden, auch wenn man sich wundert über des Headhunters Fähigkeit, mit Sprache „umzugehen“: Wie kann man einen Überblick ausbauen? Und dann noch einen intellektuellen? Ist ein ausbaufähiger Überblick nicht eher ein Unterblick?

Welche Jobs kommen für Redakteure infrage? Koop favorisiert Risikomanagement oder Market Research bei Financial Services. Und weiter:

- Wenn man ganz breit denkt, kommen natürlich auch die Polizei, Bundeswehr, Ministerien und Nachrichtendienste in den Sinn. Hier gilt es auch, eigene Barrieren im Kopf zu überwinden.

- Welcher Journalist hat sich schon einmal bei einer Top Unternehmensberatung beworben. Auch hier muss analysiert, recherchiert, bewertet und geschrieben werden.

- Themen wie Marktforschung sind natürlich auch naheliegend.

Die Berufe, in die Redakteure oft wechseln, tauchen nicht auf: Pressesprecher, PR-Manager, Kommunikations- und/oder Marketingchefs. Allerdings empfiehlt Koop Fachverlage und Fachpublikationen – mit einem starken Argument: Sie haben den Wechsel in die Online-Welt besser geschafft als der klassische Verlagsbereich.

Zudem empfiehlt Koop die Existenz als freier Journalist – „wenn man einen eigenen USP hat. Die Redaktionen werden immer kleiner und brauchen dringend Unterstützung von außen“. Dem Headhunter ist bewusst, dass der freie Journalist – und nicht nur er – beim Geldverdienen Abstriche machen muss. Koop drückt es diplomatisch aus:

Wichtig ist, auch in der eigenen Gehaltsfindung flexibel zu sein. Der Journalist zählt immer noch zu den besser bezahlten Gruppen. Da sollte man sich interessante Neueinstiege mit Perspektive nicht verbauen.

Man kann auch Oberbürgermeisterin werden oder Aufsichtsrats-Vorsitzender beim HSV, nennt Koop noch „ganz anderen Felder“: Als das Interview gedruckt wurde, war die Zeit-Redakteurin Susanne Gaschke noch Oberbürgermeisterin in Kiel und Spiegel-Redakteur Manfred Ertel noch beim HSV. Die ganz anderen Felder waren allerdings zu morastig. Beide rutschten aus.

Und da wäre noch ein Job im Angebot des Headhunters:

Googeln sie mal den Begriff „Zielfahnder“, und sie werden viele Überschneidungen sehen zum Investigativ-Journalisten. Gerade der Wirtschaftsjournalist hat einen guten Überblick über das wirtschaftliche Geschehen, dieses gilt es zu nutzen.

Und wie wäre es mit Privatdetektiv? In den USA und England haben Redakteure den Privatdetektiv zumindest als Krimi-Autoren zu Ruhm und Ehre gebracht. Raymond Chandler erfand Philip Marlowe und war danach in der Gehaltsfindung mehr als flexibel.

**

Quelle: Wirtschaftswoche 5. März 2013

Was dürfen Journalisten? Presserat entschied über Beschwerden zu Germanwings-Absturz (Leser fragen)

430 Leser von deutschen Zeitungen haben sich nach dem Absturz der Germanwings-Maschine an den Presserat gewandt und sich über die Berichterstattung beschwert. Eine Leserin der Thüringer Allgemeine hatte sich direkt an die Redaktion gewandt und kritisierte die „respektlose und pietätlose und vor allen Dingen lauthalse Berichterstattung über den Absturz der Unglücksmaschine“: Er sei „zutiefst menschenunwürdig und nur einem verachtungswürdigen Voyeurismus geschuldet“.

Ein anderer Leser wollte gleich den Staat einschalten, damit er Medien verbiete, „persönliche Daten in solchen Fällen zu veröffentlichen. Normalerweise müssten hier empfindliche Strafen ausgesprochen werden. Bis zum Berufsverbot. Allerdings, wie vereinbart sich das dann mit dem Grundgesetz?“

In seiner Samstag-Kolumne „Leser fragen“ antwortete der Chefredakteur:

Sehr geehrter Herr W.,

Sie fragen zu Recht: Wie vereinbaren sich Berufsverbote und harte Strafen für Journalisten mit dem Grundgesetz?

Gar nicht, so lautet die klare Antwort. Die Presse kontrolliert den Staat und nicht der Staat die Presse – so steht es in Artikel 5 des Grundgesetzes. „Eine Zensur findet nicht statt“ bedeutet: Keiner darf Journalisten zwingen, über eine Sache oder eine Person zu schreiben oder dies zu unterlassen. Die Presse ist frei.

Allerdings müssen auch Journalisten die Persönlichkeits-Rechte beachten und dürfen, falls sie dagegen verstoßen, bestraft werden; sie dürfen nicht beleidigen oder die Unwahrheit schreiben.

So läuft zurzeit ein umstrittenes Gerichtsverfahren in Mecklenburg: Ein Reporter muss 1000 Euro bezahlen, weil er einen Jäger „Rabauken“ genannt hat; der Jäger hatte ein totes Reh an seiner Anhänger-Kupplung befestigt und über die Landstraße gezogen. Der Nordkurier akzeptiert diese Strafe nicht und zieht in die nächste Instanz. Der Chefredakteur in Neubrandenburg spricht von einer Gefährdung der Pressefreiheit durch Staatsanwalt und Richterin:

„Dieses Land hat zwei Diktaturen hinter sich und leider auch eine entsprechend fürchterliche Justizgeschichte. Die beiden über die freie Presse herfallenden Juristen haben daraus nichts gelernt. Vielleicht wäre es ihnen genehm, wenn der Nordkurier seine Artikel künftig den Behörden vorab zur Begutachtung vorlegt – war doch früher auch schon so.“

Der Staatsanwalt hat Anzeige gegen den Chefredakteur gestellt.

Sehr geehrte Frau Z.,

der Presserat entscheidet, ob Journalisten gegen den Pressekodex, also die Moral der Medien, verstoßen haben. Er hat so über die Beschwerden gegen die Berichterstattung zum Flugzeug-Absturz entschieden:

1. Der Name des Piloten durfte genannt werden.

Nach der Pressekonferenz des französischen Staatsanwalts durften Journalisten davon ausgehen, dass Andreas Lubitz das Flugzeug absichtlich zum Absturz gebracht hatte. Der Sprachrekorder war ausgewertet und Ermittlungen der Luftfahrtbehörde lagen öffentlich vor. Von Vorverurteilung konnte keine Rede mehr sein.

Zwar war durch die Namensnennung auch die Identifizierung der Eltern möglich, aber das öffentliche Interesse wog stärker als das Verschweigen des Nachnamens bei dieser außergewöhnlich schweren Tat, die in ihrer Art und Dimension einzigartig ist.

Eine besondere Zurückhaltung, die bei Selbstmorden geboten wäre, tritt mit dem Blick auf 149 Todesopfer zurück.

2. Bilder von den Opfern durften nicht veröffentlicht werden.

Opfer und ihre Angehörigen dürfen im Bild nur gezeigt werden, wenn es sich um berühmte Persönlichkeiten handelt oder eine ausdrückliche Zustimmung vorliegt. Also durften Fotos der Angehörigen, aufgenommen an den Flughäfen in Düsseldorf und Barcelona, nicht gedruckt werden.

Die TA hatte ein solches Foto gedruckt; wir haben dafür um Entschuldigung gebeten.

3. Die Partnerin des Co-Piloten durfte nicht erkennbar sein.

Eine Zeitung hatte zwar nicht den vollständigen Namen genannt, jedoch waren in dem Text so viele persönliche Details enthalten, dass die Partnerin des Co-Piloten identifizierbar war. Das verstößt gegen den Pressekodex und ist zu rügen, entschied der Presserat.

Auch die Berufe der Eltern des Co-Piloten zu erwähnen und ihr Wohnhaus nebst Umgebung zu zeigen, verletzt den Persönlichkeitsschutz.

Thüringer Allgemeine, 13. Juni 2015, Kolumne „Leser fragen“

Gastkommentar des Generalstaatsanwalts zur Rabauken-Affäre: „Medialer Pranger ist mit Verfassung nicht vereinbar“

„Vergleiche mit den beiden Diktaturen auf deutschem Boden, aus denen Staatsanwalt und Richterin angeblich nichts gelernt haben, sollten vermieden werden“, schreibt Helmut Trost, der Generalstaatsanwalt in Mecklenburg-Vorpommern, in einem Gastkommentar zur Rabauken-Affäre. Trost hat offenbar allen Chefredakteuren eine Mail geschrieben, die sich im Nordkurier zur Rabauken-Affäre geäußert haben (siehe ). Er will, so sein Anschreiben, einen Beitrag zur Versachlichung leisten und fügt einen „Gastkommentar“ bei, den er „auf Einladung des Nordkurier verfasst habe, der aber leider nicht veröffentlicht worden ist“. Sein Schreiben an den Nordkurier vom 4. Juni 2015 fügt er ebenfalls bei.

Ich dokumentiere beides:

Brief des Generalstaatsanwalts an den Nordkurier:

Sehr geehrter Herr Dr. Wilhelm,

Ihre Bemühungen, in der genannten Angelegenheit zu einer auch nach meiner Auffassung dringend gebotenen Versachlichung beizutragen, begrüße ich sehr. Ich komme deshalb Ihrer Einladung zu einem Gastkommentar gerne nach, auch wenn die Ausführungen Ihres Chefredakteurs in der Ausgabe vom 22.05.2015 („Geht’s noch? Rabauken in Richter-Roben“) mir diese Entscheidung nicht gerade erleichtern.Da die Abwägung zwischen der Meinungs- und Pressefreiheit einerseits und dem ebenfalls grundgesetzlich garantierten Recht der persönlichen Ehre andererseits überaus schwierig ist – die zahlreichen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts hierzu belegen dies eindrucksvoll -, ist eine ausgewogene, der Bedeutung der Sache angemessene und über Schlagworte hinausgehende Stellungnahme bei nur 1.500 „Textzeichen“ an sich nicht möglich.

Gleichwohl bin ich zu dem erbetenen Gastkommentar bereit, bitte allerdings um Verständnis, wenn dies unter dem Vorbehalt geschieht, dass Ihre Chefredaktion auf Kürzungen verzichtet, sofern ich den vorgegebenen Rahmen überschreite. Ich bitte ferner um Verständnis, dass ich zu Einzelheiten des laufenden Strafverfahrens gegen den angeklagten Journalisten keine Stellung nehme, sondern mich in dem anliegenden Gastkommentar nur allgemein zur rechtlichen Problematik in derartigen Fällen und zu Ihrer bisherige Berichterstattung äußere.

Gastkommentar des Generalstaatsanwalts:

Meinungs- und Pressefreiheit ja – aber nicht schrankenlos!

In Artikel 1 des Grundgesetzes heißt es: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Diese grundlegende Verpflichtung nehmen die Staatsanwaltschaften sehr ernst. Bestandteil der Menschenwürde ist gerade auch die persönliche Ehre.

Ein medialer Pranger ist mit unserer Verfassung nicht vereinbar. Dementsprechend garantiert das Grundgesetz in seinem Artikel 5 Absatz 2 die Meinungs- und Pressefreiheit nicht unbegrenzt. Vielmehr finden diese Grundrechte ihre Schranken unter anderem ausdrücklich auch in dem Recht der persönlichen Ehre.

Dieser wesentliche Zusammenhang ist in der bisherigen Berichtserstattung – soweit ersichtlich – nicht angesprochen worden. Allenfalls nur am Rande erwähnt wird leider außerdem die

Tatsache, dass der umstrittene Artikel des ‚Nordkurier‘ auch Gegenstand eines Beschwerdeverfahrens vor dem Presserat war, der zuständige Beschwerdeausschuss die festgestellten

Verstöße gegen den Pressekodex einstimmig als schwerwiegend angesehen und deshalb eine Missbilligung ausgesprochen hat. Ich unterstelle, dass der ‚Nordkurier‘ der zudem vom Presserat

als Ausdruck einer fairen Berichterstattung empfohlenen Veröffentlichung dieser Missbilligung nachgekommen ist.Nach der Strafprozessordnung ist die Staatsanwaltschaft verpflichtet, Ermittlungen zu führen und, wenn diese einen ausreichenden Verdacht für eine Straftat begründen, den ermittelten

Sachverhalt grundsätzlich auch zum Gegenstand einer Verhandlung vor dem zuständigen Gericht zu machen. Das ist in dem diskutierten Strafverfahren geschehen, nachdem eine sorgfältige

Abwägung unter Berücksichtigung des hohen Gutes der Pressefreiheit einerseits und der Pflicht zum Schutz der persönlichen Ehre andererseits aus Sicht der Staatsanwaltschaft eine –

auch strafbare – Überschreitung der Grenzen einer fairen Presseberichterstattung ergeben hatte.Für diese Bewertung war selbstverständlich auch die Beurteilung, die der betreffende Artikel des ‚Nordkurier‘ durch den Presserat erfahren hat, nicht ohne Bedeutung. Jedenfalls

der Respekt vor den mit der Sache befassten Gerichten sollte Anlass genug sein, zunächst den rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens abzuwarten. Erst dann wird seriös beurteilt werden

können, ob wirklich von einem nicht mehr hinnehmbaren Angriff auf die Pressefreiheit die Rede sein kann und Worte wie „Rabauken in Richter-Roben“ oder „Schaum vor dem Mund des Staatsanwalts“ noch eine angemessene Wahrnehmung berechtigter Interessen sind.Jedenfalls sollten Vergleiche mit den beiden Diktaturen auf deutschem Boden, aus denen Staatsanwalt und Richterin („die beiden über die freie Presse herfallenden Juristen“) angeblich

nichts gelernt haben, vermieden werden. Dafür sind die Umstände, die den ‚Nordkurier‘ zu seiner Berichterstattung über den „Rabauken-Jäger“ und „fiesen Wildschleifer“ veranlasst

haben, dann vielleicht doch zu banal.

Chefredakteure zur Rabauken-Affäre: „Post-diktatorische Unterdrücker-Mentalität“

Mein Kommentar zur Rabauken-Affäre in Mecklenburg:

Danken wir Staatsanwalt und Richterin! Sie schreiben das Drehbuch für ein Lehrstück, das gerade im Osten unserer Republik mit Pauken und Flöten aufzuführen ist: Ohne die Freiheit der Presse, die die wichtigste Freiheit der Bürger ist, bleibt unsere Demokratie nicht lebendig. Diese Freiheit steht zwar weit vorne in unserer Verfassung, aber sie muss immer wieder zum Thema werden, erkämpft und verteidigt. Aber geht es überhaupt um die Pressefreiheit? Geht es nicht einfach um einen schwachen Artikel, wie der Presserat urteilt, der sich vom Staatsanwalt als Hilfstruppe benutzen lässt?

Man kann trefflich streiten, wie unglücklich die Vermischung von Nachricht und Meinung ist, wie hoch Persönlichkeitsrechte zu hängen sind – aber in der Rabauken-Affäre geht es um einen Grundsatz: Darf ein Staatsanwalt, darf eine Richterin nach eigenem Gusto über die Presse entscheiden? Kontrolliert der Staat die Journalisten? Oder die Journalisten den Staat? Das Grundgesetz gibt eine klare Antwort. Also warten wir, wenn nicht zuvor Vernunft einkehrt, auf unser Verfassungsgericht: Sein Spruch wäre ein würdiger Schlussakt im Rabauken-Lehrstück.

Diese Version steht online beim Nordkurier, der Schluss (ab: „aber in der Rabauken-Affäre…“) stand auch in der gedruckten Ausgabe vom Samstag, 6. Juni 2015.

So kommentierten andere Chefredakteure:

Michael Bröcker, „Rheinische Post“, Düsseldorf

Die Freiheit wird selten mit einem großen Knall, sondern schrittweise und schleichend eingeschränkt. Deshalb ist es wichtig, dass sich die Öffentlichkeit schnell, klar und eindeutig gegen die verwunderliche Neuinterpretation der Meinungsfreiheit durch die Staatsanwaltschaft in Neubrandenburg stellt. Die Rheinische Post steht jedenfalls an der Seite der Redaktion des Nordkurier.

Andreas Ebel, Chefredakteur „Ostsee-Zeitung“, Rostock

Armes Deutschland! In MV gehen Strafverfolgungsbehörden gegen Journalisten vor, die kritisch berichten und kommentieren. Das ist ein Skandal. Der Presse- und Meinungsfreiheit ist es zu verdanken, dass wir in Freiheit und Frieden leben. Wir Journalisten informieren, kritisieren und decken auf. Ja, das ist manchmal unbequem und tut weh. Eine gleichgeschaltete, von Behörden beeinflusste Presse wäre der Untergang der Demokratie. Sehr geehrte Vertreter der Justiz, sehr geehrte Vertreter der Landesregierung – bitte beenden Sie diesen Unsinn.

Wolfram Kiwit, Chefredakteur der „Ruhr Nachrichten“

,Rabauken in Richterroben‘ hat Lutz Schumacher seinen Kommentar überschrieben. Dem schließe ich mich gerne an. Wer im Namen einer unabhängigen Justiz die Presse- und Meinungsfreiheit mit einer post-diktatorischen Unterdrücker-Mentalität einschränken und beschneiden will, schadet der Demokratie. Untergräbt unsere Freiheit. Und ist der Richterrobe nicht würdig. Ausziehen, hinsetzen, nachdenken, schämen. Die Staatsanwaltschaft in Neubrandenburg scheint aus unserer Geschichte nichts gelernt zu haben. Ihr fehlt es offensichtlich an Demokratie-Verständnis. Der Nordkurier hingegen hat seine Wächter-Rolle verstanden. Das immerhin unterscheidet uns von ‚früher‘. Das war ein Meinungsbeitrag. Staatsanwaltliche Post bitte über den Nordkurier Briefdienst an Wolfram Kiwit.

Horst Seidenfaden, Chefredakteur „Hessisch-Niedersächsisch Allgemeine“, Kassel

Die Meinungsfreiheit, die uns das Grundgesetz garantiert, ist bisweilen für den, der sie ertragen oder gar unter ihr leiden muss, eine lästige Sache. Aber welch großartige Einrichtung stellt dieser Artikel unserer Verfassung doch für unser Leben in Freiheit und Demokratie dar. Die Medien, die täglich von ihr profitieren, pflegen sie und hegen sie – unsere Kunden, die Einwohner dieses Landes, schätzen das und nutzen die Chancen dieses Rechts in Leserbriefen, Online-Kommentaren. All das führt zu einem offenen Diskurs, der in der Regel weiter hilft.

Meinungsfreiheit ist also ein Segen, eine Säule für ein stabiles demokratisches System. Wenn Gericht und Staatsanwaltschaft abseits der Verfassung, die ja auch ihre Tätigkeit regelt, dieses Recht aushebeln, dann ist das der Versuch, einen Staat im Staate aufzubauen bzw. diesen Staat zu schädigen oder zu zerstören. Was ist also nun der eigentliche Verstoß? Freie Meinungsäußerung oder das Verbieten derselben?

Ralf Geisenhanslüke, Chefredakteur „Neue Osnabrücker Zeitung“

Warum läuten nicht bei allen Politikern und Juristen in unserem Land die Alarmglocken? Dreister und direkter kann der Angriff auf die Pressefreiheit nicht gefahren werden. Hier liegt die Vermutung nahe, dass jeder, der nicht eingreift oder sich vor die Pressefreiheit stellt, das Vorgehen gutheißt.

Michael Seidel, Chefredakteur „Schweriner Volkszeitung“

Als hätte sich die Justiz beim Wutbürgertum auf der Straße angesteckt. Die unselige Lügenpresse-Diktion, die oft eher den Boulevard oder den Diskussionsstil von Nicht-Journalisten in sozialen Medien meint, verlagert sich zusehends in Gerichtssäle, scheint mir. Journalisten konnten sich noch nie rühmen, zu einer besonders beliebten Berufsgruppe zu gehören. Lästig sind wir, stellen hartnäckig unbequeme Fragen, suchen ‚das Haar in der Suppe‘, pirschen uns notfalls durch die Hintertür wieder zum Ort des Geschehens, wenn wir zur Vordertüre rausgeflogen sind – kurzum, wir sind schon ein ziemlich unsympathischer Berufsstand. Andererseits wird von uns erwartet, dass wir den Mächtigen auf die Finger schauen und bei Fehlverhalten auch (verbal) hauen. Wir gehen mit diesem Gegensatz professionell um.

Wenn Richter und Staatsanwälte sich jetzt aber anheischig machen, das Niveau einer Zeitung bestimmen zu wollen, widerspricht dies diametral dem Grundgedanken der Pressefreiheit, die übrigens die Zulassungsfreiheit einschließt: Jeder, der das Geld dafür hat, darf ein Medium gründen – egal welcher ideologischen, politischen, weltanschaulichen oder ggf. sogar sexuellen Ausrichtung dieses Medium sein soll. Pressefreiheit bedeutet nach landläufiger Auffassung – zumindest außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns und seit Abschaffung der Sozialistengesetze 1890 sowie dem Ende der beiden deutschen Diktaturen – dass Ausrichtung, Inhalt und Form des Presseerzeugnisses frei bestimmt werden können. Sie gilt gleichermaßen für „seriöse Presse“ wie für Boulevardmedien.

Stefan Hans Kläsener, Chefredakteur „Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag“, Flensburg

Als ich vor 25 Jahren (zu Nachwende-, aber noch DDR-Zeiten) in Mecklenburg arbeitete, hätte ich mir in den pessimistischsten Träumen nicht vorstellen können, dass es einmal so weit kommt. Zu Recht wird die so genannte Vierte Gewalt immer mal kritisiert. Wenn die Dritte sich aber an der Vierten vergreift, geht es an die Wurzeln des Grundgesetzes. Ich bin sprachlos, dass die Politik das so hinnimmt. Das wäre mal ein Betätigungsfeld für den West-Ministerpräsidenten und die Ost-Bundesministerin!

Manfred Sauerer, Chefredakteur „Mittelbayerische Zeitung“, Regensburg

Wenn schon Staatsanwaltschaften und Richter(innen) die besondere Bedeutung der Meinungsfreiheit und die Schutzwürdigkeit der Presse nicht (mehr) erkennen, bleibt eigentlich die Hoffnung auf die Politik. Die war in diesem Fall aber offenkundig vergeblich. Die Justizministerin hätte eines machen müssen: die Sache möglichst geräuschlos kassieren. Hat sie aber nicht – und nun darf ermittelt werden. Was eigentlich? Dass Lutz Schumacher Chefredakteur des Nordkurier ist? Richtig! Dass er Journalist ist? Richtig? usw.

Die Sache ist so bizarr und unglaublich, dass man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, Mecklenburg-Vorpommern sei Teil eines Staates mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ist es aber – jedenfalls in der Theorie. Insofern sollte mitermittelt werden, ob hier von offiziellen Organen das Grundgesetz verletzt wird. Aber das macht hoffentlich am Ende das Bundesverfassungsgericht.

Jan Emendörfer, Chefredakteur „Leipziger Volkszeitung“, Leipzig

Ich finde den Begriff Rabauken-Jäger fast noch schmeichelhaft, wenn man dazu Synonyme wie etwa Rüpel, Flegel oder Grobian in Betracht zieht. Der Autor hätte auch vom Kadaverschänder schreiben können … Es bleibt die Frage: Haben Gerichte und Staatsanwälte in Mecklenburg-Vorpommern keine anderen Sorgen? Die Kriminalitätsstatistik mit Raub, Diebstahl, Erpressung und schlimmeren Delikten bietet eine große Angriffsfläche, an der Ermittler sich abarbeiten können. Der Versuch, eine Zeitung mundtot zu machen, muss scheitern und geht nach hinten los, wie das bundesweite Medienecho im Fall Nordkurier nun zeigt.

Aus den Kommentaren der Leser:

Haben sich die Chefredakteure gut überlegt, ob sie sich solidarisch auf die Seite von Straftätern stellen dürfen ? Nicht, daß sie vom AG Pasewalk noch als geistige Mittäter belangt werden… Den Chefredakteuren ist ohne weiteres zu bestätigen, daß sie sich im Presserecht auskennen, aber darüber hinaus wird auch noch deutlich, was sie von der Justiz (zu Recht) halten: In diesem konkreten Fall – nichts Positives. Also heißt es für die Zukunft aufzupassen, dass Bürger in Erfüllung ihrer Berufspflichten nicht noch belangt werden dafür, dass sie die Wahrheit sagen und schreiben. Denn dann sind wir wieder bei einer Gesinnungsjustiz…

**

Ich kann es nicht mehr hören. Hier ist nicht die Meinungsfreiheit in Gefahr, sondern Euer Ton. Rabauke ist ein Schimpfwort. Ich kann mich noch an einen Fall im letzten Jahr erinnern, da ging es um „Frauenschläger“. Davor habt ihr immer wieder mit Häme berichtet, wenn es gegen die NPD ging. Damals ging es um „Gesinnungsextremistin“. Jetzt seid ihr selbst mal dran und siehe da, das Geschrei ist groß.

**

„Man wird doch mal sagen dürfen … “ – so ist eine doppelseitige Solidaritäsbekundung heute im Nordkurier betitelt. Ich meine: Nee – „Rabauken in Richter-Roben“ darf man eben nicht „mal sagen“. Das ist schlichtweg beleidigend, und alleine deshalb nicht tolerabel. Als Rechtfertigung für eine solch geschmacklose Unverschämtheit die Meinungs- und Pressefreiheit heranzuziehen, zeigt doch nur, dass der Mann (und offensichtlich auch der ein oder andere seiner Kollegen) völlig die Bodenhaftung verloren hat. Bezüglich der Frage, ob in diesem konkreten Fall ein Straftatsbestand zu konstatieren ist, vertraue ich auf unseren Rechtsstaat. Unabhängig davon wäre eine Entschuldigung Schumachers gegenüber den „Robenträgern“ das Mindeste. Aber auch das ist eine Frage von Kinderstube und Anstand. Zumindest letzteren kann man sich erschließen und zu eigen machen – oder eben auch nicht.

**

Ständig ziehen sie Leute Firmen und Personen durch den Dreck. Jetzt geht es ihnen an den Kragen, da ist alles schlimm. Ich sage: Verdammt richtig so. Die müssen doch erst Gehirn einschalten und dann schreiben. Und nicht schreiben und bei Gegenwehr jammern. Und sie jammern richtig :-))) Wie Peinlich :-)))) PS.

**

Es ist schade wie einige versuchen, bei diesem brisanten Thema ihre „offene Rechnung“ mit der vermeintlichen „Lügenpresse“ zu begleichen, ohne dabei zu merken, dass es um ihre eigenen Grundrechte geht. Nein, mit einem „in den Dreck ziehen“ von Personen oder Firmen hat eine investigative, kritische Berichterstattung – wie sie täglich im Nordkurier und Uckermark Kurier passiert – nichts gemein. Im Gegensatz zu Juristen, Politikern und hinter Nicknamen versteckten Kommentatoren halten die Reporter täglich mit offenem Visier ihren Kopf hin, nicht in irgendwelchen Hinterzimmern, an Stammtischen, sondern Schwarz auf Weiß nachzulesen. Und sie bekommen diesen (ihren Kopf) auch gründlich gewaschen, wenn ihnen dabei ein Fehler passiert (und wer ist schon fehlerfrei). Nicht den Reportern geht’s bei dem aktuellen Urteil an „den Kragen“, sondern der Meinungsfreiheit und einer unabhängigen, pluralistischen Berichterstattung, die die Leserinnen und Leser zu Recht von ihrer Zeitung erwarten. „Das möchte ich lieber nicht öffentlich sagen, schon gar nicht mit meinem Namen.“ Einen Satz, den die Redakteure in der Region wieder zunehmend bei ihren Recherchen zu hören bekommen. Genau gegen diese Angst schreiben sie täglich mutig an.

Rubriken

- Aktuelles

- Ausbildung

- B. Die Journalisten

- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen

- C 5 Internet-Revolution

- C Der Online-Journalismus

- D. Schreiben und Redigieren

- F. Wie Journalisten informiert werden

- Friedhof der Wörter

- G. Wie Journalisten informieren

- H. Unterhaltende Information

- I. Die Meinung

- Journalistische Fachausdrücke

- K. Wie man Leser gewinnt

- L. Die Redaktion

- Lexikon unbrauchbarer Wörter

- Lokaljournalismus

- M. Presserecht und Ethik

- O. Zukunft der Zeitung

- Online-Journalismus

- P. Ausbildung und Berufsbilder

- PR & Pressestellen

- Presserecht & Ethik

- R. Welche Zukunft hat der Journalismus

- Recherche

- Service & Links

- Vorbildlich (Best Practice)

Schlagworte

Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche

Letzte Kommentare

- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...

- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...

- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...

- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...

- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...

Meistgelesen (Monat)

Sorry. No data so far.

Meistgelesen (Gesamt)

- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre

- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ

- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)

- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)

- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von