Eine Falschmeldung bei der WM und die Suche nach der Quelle (Friedhof der Wörter)

„Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen“, lautet eine der bekanntesten Weisheiten aus China. Nicht nur in diesem alten Kulturvolk ist die „Quelle“ ein beliebtes Sprachbild für Dichter und Philosophen – und für Journalisten, seitdem sie Nachrichten nicht nur weitergeben, sondern auch selber entdecken, meist nicht zur Freude der Mächtigen.

Woher kommt eine Nachricht? Wo ist ihre Quelle? Ein guter Journalist kennt den Ort der Quelle und nennt ihn – es sei denn, die „Quelle“ ist ein Mensch, der Vertrauliches , aber Wichtiges weitergibt und unerkannt bleiben muss, weil ihm sonst Böses widerfahren wird. Die „Quelle“ zu finden und zu nennen ist eine der wichtigsten Regeln für Journalisten.

Das gilt auch für die Prominenten bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Beim letzten Spiel der portugiesischen Mannschaft fiel ihr Star Ronaldo weniger durch seine Spielkunst denn durch seinen Haarschnitt auf. Er hatte sich einen Blitz in seinen Seitenscheitel rasieren lassen.

Damit wolle Ronaldo an den kleinen schwerkranken Erik erinnern, dem er 50.000 Euro geschenkt hatte für eine Tumor-Operation. Der Blitz in den Haaren erinnere an die Operations-Narbe. So stand es im Internet, auch bei seriösen Zeitungen.

Wo ist die Quelle der Nachricht? Die bildhübsche Vanessa Huppenkothen (29), eine Moderatorin aus Mexiko, hatte die Nachricht bei „Twitter“ gesendet (retweetet mehr als 30.000 Mal), sich auf einen Teenager berufend, der sonst allein durch vulgäre Sprüche im Internet auffällt. Es gab keine offizielle Bestätigung, aber mittlerweile eine Mitteilung von Eriks Mutter: Das Geschenk von Ronaldo gibt es, aber es gab noch keine Operation, also auch noch keine Narbe.

Schließen wir mit einer chinesischen Weisheit: Sobald die kleine Quelle versiegt, trocknet auch der große Fluss aus.

Quelle: Falsche Neun von Markus Herrmann aus Berlin („Falsche Neun ist ein Blog irgendwo zwischen Stadionpommes, Klugscheißerei und dem Geräusch von Schraubstollen auf alten Betontreppen“). Markus Herrmann belegt in seinem Blog genau seine Quellen

Er hat noch eine Falschmeldung entdeckt:

„Sportschau“ und seriöse Zeitungen schrieben online:

Serey von der Elfenbeinküste weinte während der Nationalhymne, weil zwei Stunden zuvor sein Vater gestorben war. Richtig ist: Der Vater ist seit zehn Jahren tot, Serey weinte nach eigenem Bekunden aus Rührung.

**

Thüringer Allgemeine 30. Juni 2014 (gekürzte Fassung)

Fußball und Sprache: Löw, Oben-Ohne-Kicker und Angela Merkel als Teamchefin (Friedhof der Wörter)

Politiker mögen den Fußball: Nichts ist schöner, als sich mit siegreichen Deutschen, verschwitzt und oben ohne, in der Kabine ablichten zu lassen. Von wegen „aussitzen“: Für solch ein Foto fliegt unsere Kanzlerin in der Regierungsmaschine schon mal um die halbe Welt bis nach Brasilien

Sie hatte, wie so oft in der Regierung, den richtigen Riecher: Gleich im ersten Spiel trumpfte die Mannschaft wie ein Weltmeister auf – und die Kanzlerin war dabei.

Politiker mögen den Fußball – auch wegen der Sprache. Keine andere Sportart, nicht einmal das Boxen, bietet so viele einprägsame Sprachbilder wie der Fußball. Da zeigt die Kanzlerin einem Parteifreund die „Rote Karte“, da ist die Partei „gut aufgestellt“ – und Sigmund Gabriel muss aufpassen, dass er nichts „abseits“ steht.

Vor acht Jahren verglich die Kanzlerin sogar die Regierungszeit mit einem Fußballspiel. Das geschah auf einem Parteitag in Dresden kurz nach der Weltmeisterschaft und der Sommer-Euphorie des „nationalen Zusammengehörigkeitsgefühls“ (was für ein Wort!).

Wir befinden uns in der 23. Minute eines Fußballspiels“, erzählte die Kanzlerin. „Ja, wir haben schon einige tolle Tore geschossen. Ja, wir hatten einige gute Chancen, aber gewonnen ist noch gar nichts. Als Teamchefin habe ich dabei die Aufgabe, dass wir möglichst viele Chancen für Deutschland und für die Menschen in diesem Land nutzen.

Die mächtigste Frau Deutschlands und eine der mächtigsten der Welt vergleicht sich mit einem Fußball-Trainer! Das ist noch nicht einmal Gerhard Schröder eingefallen, der als junger Mann, eifrig am Tor des Kanzlerams rüttelnd, für den TuS Talle stürmte und sich später erinnerte: „Man nannte mich Acker.“

**

Thüringer Allgemeine, „Friedhof der Wörter“, 23. Juni 2014

Wie blöd ist Public Viewing? (Friedhof der Wörter)

Über „Pablik Wjuing“ sprechen wir immer, wenn sich die besten Fußballer treffen und die Deutschen vom Titel träumen. „Public Viewing“ ist ein Thema für den „Friedhof der Wörter“, wenn die Groß-Leinwand hochgezogen wird, sich Anwohner über nächtlichen Lärm beschweren und Bürgermeister überlegen, ob sie sich mit der Mehrheit der Zuschauer anlegen oder der Minderheit der Nachbarn.

„Public Viewing“ gibt es in England selten, weil es wahrscheinlich auf Insel zu kalt und meist regnerisch ist oder weil die Engländer nicht mitspielen dürfen oder früh auf die Insel zurückreisen müssen. „Public Viewing“ in Amerika bedeutet meist eine öffentliche Leichenschau, wie sie vor wenigen Generationen auch noch in Thüringen üblich war:

Verwandte und Freunde verabschieden sich von einem guten Menschen, den die Familie in der guten Stube aufgebahrt hat.

Wie schnell aus dem „Public Viewing“ eine Trauerfeier werden kann, mussten die Spanier übrigens am Sonnabend erleben, als die Holländer den Weltmeister demontierten.

„Public Viewing“ ist also ein kurioses Wort: Es kommt daher wie ein Anglizismus, doch die Amerikaner kennen es nicht in der Bedeutung, die wir ihm gegeben haben. So gab es Wettbewerbe, um das lange und schwer zu lesende Wort ins Deutsche zu übertragen. „Rudelgucken“ war der Favorit bei jungen Hörern des WDR; das Wort schaffte es sogar in den Duden. „Meutekino“ oder „Schau-Arena“ oder „Freiluft-TV“ sind andere Vorschläge.

Im Online-Tagebuch „Bestatter-Weblog“ – ja, den gibt es wirklich – geißelt der trauer-erfahrene Autor die Medien, die „auf den Zug aufgesprungen sind, ,public viewing‘ als falsch darzustellen. Mit hochgezogenen Augenbrauen entblödete sich ja nahezu jeder und stellte die Deutschen als blöd hin, weil sie diesen Begriff verwenden“.

Wie wäre es denn, jenseits aller Blödheit, mit „Pablik Wjuing“? Das Wort, so geschrieben, gibt es allerdings schon: Es ist der Name einer Unternehmensberatung in Deutschland.

**

Thüringer Allgemeine, Kolumne „Friedhof der Wörter“ 16. Juni 2014

Die Bombe im Kino: Warum „Blockbuster“ ein hässliches Wort ist und ein gefährliches obendrein (Friedhof der Wörter)

Was hat Walt Disneys Film „Die Eiskönigin“, nach einem Märchen von Hans-Christian Anderson, gemein mit Bomben im Zweiten Weltkrieg, die Hunderttausenden in Deutschland den Tod brachten?

Beide heißen „Blockbuster“.

Der Anglizismus „Blockbuster“, frei übersetzt: Wohnblock-Knacker, ist auch in Deutschland ein gängiger Begriff für Filme, die – wie „Die Eiskönigin – viele Besucher anlocken und oft eine Milliarde Dollar oder mehr einspielen. Das Wort taucht in TV-Zeitschriften auf, im Privatsender „Pro7“ läuft es als Serientitel wie etwa am Pfingstsonntag mit dem glänzenden Politkrimi „Die Iden des März“ oder mit der vierten Folge des Klimawandel-Zeichentricks „Ice Age“ am Pfingstmontag.

(Übrigens: Traut der deutsche Verleih dem Kinogänger nicht zu, dass er weiß, was die Iden des März sind? Und bringt neben dem englischen Titel „The Ides of March“, den wohl nur wenige verstehen, den deutschen „Tage des Verrats“?)

Wir haben schöne deutsche Wörter für den Blockbuster wie „Kassenschlager“ oder „Kinohit“. Als das Fernsehen noch jung war und nahezu ganz Deutschland – bei fast 90 Prozent Einschaltquote – die „Halstuch“-Krimis schaute, sprachen die Leute vom „Straßenfeger“.

Blockbuster – der Begriff „ist eine Instinktlosigkeit gegenüber den Opfern des Luftkriegs im Zweiten Weltkrieg. Wenn ihn die Nachfahren englischer und amerikanischer Bomberpiloten verwenden, muss man das hinnehmen, von Deutschen jedoch nicht“,

schreibt Gerhard H. Junker, der Herausgeber des „Anglizismen-Index“, der vor einem halben Jahr in hohem Alter gestorben ist.

Als um die Jahrtausendwende in Hamburg zwei „Blockbuster“ gefunden und entschärft wurden, tauchte das Wort auch in seiner ursprünglichen Bedeutung in unseren Zeitungen auf: Solange Bomben im Untergrund unserer Städte schlummern, werden wir diese Blockbuster nicht aus unserer Sprache vertreiben können.

Junge Leuten allerdings denken beim „Blockbuster“ nicht mehr an den Krieg, den selbst ihre Eltern nicht erlebt und erlitten haben. Reicht aber das Unwissen über die Bombennächte aus, um den „Blockbuster“ zu verzeihen oder gar zu dulden?

Wann befreit sich ein Wort von seiner historischen Last? Aber unabhängig von dieser Frage: „Blockbuster“ ist ein häßliches und unnötiges Wort, das auf den Friedhof der Wörter gehört – aber immer wieder aufstehen wird, da es auch der Duden aufgenommen hat ohne jeden Hinweis auf seinen zweifelhaften Ruf.

*

Thüringer Allgemeine, Friedhof der Wörter, 2. Juni 2014 (hier erweitert)

Wie intensiv soll eine Zeitung über den NPD-Wahlkampf berichten? (Leser fragen)

„Wo waren Sie, als der berüchtigte Thorsten Heise auf dem zentralen Obermarkt der Stadt Mühlhausen auf Stimmenfang ging?“, fragt eine Leserin den Chefredakteur der Thüringer Allgemeine und bedauert, dass – obwohl durch Bürger informiert – „niemand zur Berichterstattung erschienen ist“.

In seiner Samstag-Kolumne „Leser fragen“ antwortet TA-Chefredakteur Paul-Josef Raue:

Wir wussten in der Tat, dass die NPD praktisch vor den Türen unserer Lokalredaktion Wahlkampf führte. Aber wir haben bewusst auf eine Berichterstattung verzichtet – aus drei Gründen:

1. Eine Fülle von Parteien und Wählervereinigungen trat zu den Wahlen am 25. Mai an. Wir haben alle kurz vorgestellt, auch die NPD und ihre Kandidaten. Dies ist in der Redaktion durchaus umstritten, aber unser Pressekodex, die Berufsethik der Journalisten, mahnt gleich in Ziffer 1 „zur wahrhaften Unterrichtung der Öffentlichkeit“ und noch konkreter in einer Richtlinie:

„Zur wahrhaften Unterrichtung der Öffentlichkeit gehört, dass die Presse in der Wahlkampfberichterstattung auch über Auffassungen berichtet,die sie selbst nicht teilt.“

Dies bedeutet aber nicht, dass wir über jeden Auftritt einer Splitterpartei berichten müssen.

2. Wir haben niemals zuvor so intensiv über eine Wahl berichtet wie über diese Kommunalwahl: Einige tausend Kandidaten, etliche Programme und viele Reportagen über den Wahlkampf kamen in die TA, dazu luden wir zu Diskussionen ein.

Auf Hunderten von Seiten konnten sich unsere Leser informieren. Für manche Politiker war dies zu wenig, für die Mehrheit unserer Leser aber genau das richtige Maß: Die Wahlbeteiligung ist jedenfalls spürbar gestiegen.

3. Unter Werbe-Strategen gilt der Satz: Hauptsache, mein Kandidat und meine Partei wird beachtet! Auch eine negative Werbung kann eine Werbung sein – besonders für eine radikale Partei, die sich gerne als verfolgte und unterdrückte stilisiert.

Das Programm der NPD ist eindeutig: Sie will die Demokratie zerstören und die Pressefreiheit gleich mit. Kämen die Neonazis an die Macht, wäre eine Wahlberichterstattung wie zum 25. Mai nicht mehr möglich.

Bei aller Toleranz gegenüber intoleranten Feinden der Freiheit: Worüber sollen wir also berichten, wenn ein mehrfach vorbestrafter Neonazi spricht?

Das bedeutet nicht, dass wir die Feinde der Demokratie nicht aufmerksam beobachten. Wir bleiben wachsam, aber halten es mit dem Politikwissenschaftler Jesse: Der warnte am Mittwoch in unserer Zeitung, die NPD wichtiger zu machen, als sie ist.

**

Thüringer Allgemeine 31. Mai 2014

Europawahl-Parteiprogramme: AfD am unverständlichsten, SPD mit 87-Wörter-Bandwort-Satz (Friedhof der Wörter)

Warum gehen wahrscheinlich nur relativ wenige Bürger zur Europawahl? Weil sie nicht verstehen können, was die Parteien in Brüssel verändern wollen. Die Programme der Parteien sind jedenfalls, wenn es um die Verständlichkeit geht, eine Zumutung – auch wenn im Vergleich von drei Jahrzehnten die aktuellen Programme noch zu den verständlichsten gehören. Zu diesem Urteil kommen die Sprachforscher der Universität Hohenheim um Professor Frank Brettschneider.

Offenbar gehen die Wahlstrategen der Parteien davon aus, dass ihre Programme kaum gelesen werden; oder sie interessieren sich hochmütig nicht dafür, dass sie ihre Wähler in die Verzweiflung treiben mit solchen Begriffen:

> Drug Checking (Linke),

> Transition-Town-Bewegung (Grüne),

> Umsatzsteuerkarusellbetrug (CDU),

> konfiskatorische Staatseingriffe (AfD)

> Subsidiaritäts-Instrumentarium (FDP)

> one man, one vote (CSU)

Das unverständlichste Programm liefert die AfD, die angetreten war, alles besser zu machen als die etablierten Parteien. Alle liefern neben unverständlichen Wörtern auch Sätze mit ungezählten Bandwortsätzen bis zu 50 Wörtern und mehr.

Und wer holte die Europa-Bandwort-Krone? Den längsten Satz finden wir im Wahlprogramm der SPD:

Das Europa derjenigen, die sich mit Energie und Kraft für Frieden und Menschenrechte einsetzen, die ohne Wenn und Aber für gesundes und sauberes Wachstum, gute Arbeit und starke soziale Rechte sind, die sich mit Empörung gegen die Dominanz der Finanzmärkte aussprechen, die sich an Entscheidungen in Europa beteiligen wollen und ihre Stimme zur Geltung bringen wollen, die bei den schrecklichen Fernsehbildern von verzweifelten Flüchtlingen an Europas Grenzen nicht die Augen verschließen, und diejenigen, die in der Europäischen Zusammenarbeit die einzige realistische Chance sehen, all dies zu verwirklichen.

Ein Ungetüm mit 87 Wörtern verstößt gegen die einfache Regel der Verständlichkeit: 20 Wörter reichen!

**

Eine redigierte Version in der Thüringer Allgemeine 26. Mai 2014 (Kolumne: Friedhof der Wörter)

Journalisten und die deutsche Sprache: Gute Nacht! (Friedhof der Wörter)

Der Bundespresseball ist das, was wir in Deutschland einen gesellschaftlichen Höhepunkt nennen: Prominenz ohne Ende, Fotografen ohne Ende, Eintrittspreise ohne Ende (selbst wenn man nur flanieren möchte und auf einen Sitzplatz verzichtet). Er trägt allerdings, und das ist zu loben, einen schönen deutschen Namen: Presseball.

Thüringen ist zwar bodenständiger als die Hauptstadt, aber wollte auf so viel Glanz nicht verzichten: Der Landespresseball wurde wenige Jahre nach der Revolution gegründet mit weniger Prominenz, weniger Fotografen, weniger Tombola-Gewinnen und weniger Kosten für den Ball-Liebhaber. Für den Preis der teuersten Karte in Erfurt, mit Sitzplatz, bekommt man in Berlin gerade mal einen Parkplatz, naja.

Aber in diesem Jahr wollen es die Thüringer den Hauptstädtern mal zeigen – und geben dem Presseball einen neuen Namen. Und wenn der Thüringer so richtig aus der Haut fährt, wird’s fremdländisch: „Media Night“.

Ein „Facelift“ sei nötig gewesen, heißt es zur Begründung. Einem „Facelift“, also einer Entfernung der Falten im Gesicht, unterziehen sich gut betuchte amerikanische Damen, die ihr Alter verstecken wollen auf der Jagd nach faltenlosen Jünglingen.

Aber lassen wir unserer Sprache doch die Falten, sie stehen ihr gut und machen sie klug und weise. Wenn schon Journalisten der deutschen Sprache nicht mehr trauen und in modischer Verzückung zu Anglizismen flüchten, dann wird es langsam düster.

Da haben wir Journalisten die Bahn in unseren Kommentaren so lange verprügelt, bis sie reuig Besserung gelobte für den „Service Point“, den „Touch Point“ und die „City night line“. Und nun, da die Bahn wieder deutsch spricht, liften wir das Face und tanzen in die Media Night. Gute Nacht, kann ich da nur wünschen.

Biojournalismus an nachhaltiger Mediennutzung (Friedhof der Wörter)

Unsere Vorfahren wussten noch, was nachhaltig ist – zumindest wenn sie sich im Wald auskannten: Du darfst nur so viele Bäume fällen, wie auch nachwachsen.

Im Wald stimmte die Bilanz über Generationen hinweg, wenn nicht gerade ein Orkan wütete; aber auch mit dem Windbruch kamen die Waldbesitzer gut zurecht: Über mehrere Jahre hinweg pflanzten sie eben mehr, als sie fällten.

Heute tun wir uns mit den Bilanzen eher schwer. Wir verbrauchen einfach zu viel: zu viel Öl, zu viele Fische, zu viele Plastiktüten, zu viele Informationen – und zu viele Wörter wie das unselige „nachhaltig“.

Wir plappern das schöne Wort der Waldbesitzer nach, als wäre es ein Zauberwort: Sprich es laut – und alles wird gut. Das Leben wird nachhaltig und der Aufschwung, die Menschen und die Heizkosten, die Zukunft und die Gesundheitssysteme.

In Neudietendorf bei Erfurt, im schönen Tagungshaus der Herrnhuter, diskutieren gute Menschen in diesen Tagen über „nachhaltige Mediennutzung“. Wer durch das Programm blättert, entdeckt all die schönen Mantras, die sich in den Gebetsmühlen der Nachhaltigkeit drehen: Die ökologisch digitale energiesparende sozialverantwortliche Kommunikationskultur.

Das einzige Medium, das wirklich nachhaltig ist, taucht dabei gar nicht auf: Die Zeitung. Da stehen immer so viele Nachrichten drin, wie auch nachwachsen.

Thüringer Allgemeine, 5. Mai 2014

„In heißer Liebe gebraten“ – Johann Sebastian Bach und seine kraftvolle Sprache (Friedhof der Wörter zu Ostern)

„Der Würger kann uns nicht berühren“, lässt Johann Sebastian Bach im Schlusschoral singen seiner Kantate zum dritten Ostertag. Ja, zu Bachs unfriedlichen Zeiten vor dreihundert Jahren hatten die Menschen noch einen dritten Feiertag: Warum können wir uns den nicht mehr leisten?

Also noch einmal – Johann Sebastian Bach und seine Sprache voller Kraft: Selten ist sie so hörbar wie in den Oster-Kantaten. Auferstehung und Friedens-Sehnsucht spornten Bach an und seine Dichter, deren Texte er vertonte. Eine Auswahl:

> „In heißer Liebe gebraten“

> „Das Blut zeichnet unsere Tür“

> „Der Würger kann uns nicht mehr schaden“

> „Das Gewand blutrot bespritzt“

> „Der Mittler hat dein Schuldenbuch verglichen und zerrissen“

> „Das Trauern, das Fürchten, das ängstliche Zagen“

In heißer Lieb lässt Bach das Osterlamm braten, in einem – zugegeben – leicht schiefen Sprachbild. Zu hören ist der „Braten“ in Bachs wahrscheinlich erster Kantate „Christ lag in Todesbanden“, aufgeführt vor 304 Jahren in Mühlhausen.

Diese Wendungen, der Kampf zwischen Teufel und Gott, erinnern an die Sprachgewalt Luthers, dem vor allem die kurzen, kräftigen Wörter gefielen. Die ein- und zweisilbigen Wörter sind in unserer Sprache die Wörter unserer stärksten Gefühle: Wenn in Bachs Osterkantaten von Tod und Herz und Wonne gesungen wird, beschleunigt sich der Takt; beim Würger auch.

Bach steht in der Tradition der süßen Herz- und Schmerz-Reime des Barocks, vergleichbar den Schlagern unserer und jeder Zeit. Der Musikwissenschaftler Alfred Dürr jedoch kommentiert Bachs älteste Osterkantate: „Er erhebt sich dichterisch über die Dutzendware der Modeerzeugnisse des 18. Jahrhunderts.“

Bei aller Todessehnsucht, die Bach auch an Ostern nicht verlässt, schöpft er Lebensmut in seiner Kantate – versehen mit gleich drei Ausrufezeichen: „Tritt an den neuen Lebenslauf! Auf! Von den toten Werken!“

*

Thüringer Allgemeine, Kolumne „Friedhof der Wörter“, 22. April 2014

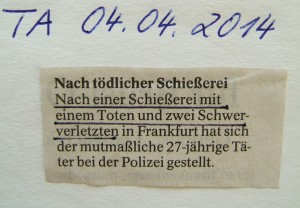

Lokaler Hohlspiegel: Schießerei mit einem Toten

Einem Leser der Thüringer Allgemeine ist folgende Meldung aufgefallen, und er fragt: „Wer tut denn so etwas und schießt sich mit einem Toten und zwei Schwerverletzten?“ In seiner Samstags-Kolumne „Leser fragen“ antwortet der Chefredakteur:

Der Redakteur und mit ihm alle, die den Artikel zuvor gelesen haben, fassen sich an den Kopf, zweifeln an ihrer Intelligenz und streuen sich Asche aufs Haupt. Die Asche passt zur vorösterlichen Buß- und Fastenzeit: Heute noch streuen sich in Arabien Trauernde die Asche eines Toten auf Kopf und Kleidung; bei den Römer hockte sich ein Feldherr ans Lagerfeuer und streute nach einer verlorenen Schlacht die heiße Asche auf seinen Kopf.

Der Fehler ist peinlich, dennoch biete ich allen Lehrerinnen und Lehrern eine Übung an, nach den Osterferien mit den Schülern auszuführen: „Bringen Sie die Meldung logisch und fehlerfrei in einen Satz, der nicht länger sein darf als die Vorlage mit fünf Zeilen aus 30 Anschlägen!“

Solche Fehler sind, mit Verlaub, auch lustig: Der „Spiegel“ druckt in jeder Ausgabe auf der letzten redaktionellen Seite den „Hohlspiegel“: Schöne, garstige Sprachschludereien, die mehr Schmunzeln als Empörung provozieren. Die Meldung aus der TA hat alle Chancen, auch im Hohlspiegel zu landen.

Der „Eulenspiegel“, das satirische Magazin für DDR-Liebhaber, druckt auch „Fehlanzeiger“: Über Jahre hinweg kamen die meisten Beispiele aus der TA, in den vergangenen Jahren haben wir den Platz auf dem Gold-Silber-Bronze-Treppchen verloren.

Wenn wir noch öfter Schießereien mit Toten drucken, könnten wir schneller als gedacht wieder aufs Treppchen geschickt werden. So lange bleiben wir dabei: Asche auf unser Haupt.

Thüringer Allgemeine, 19. April 2014

Rubriken

- Aktuelles

- Ausbildung

- B. Die Journalisten

- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen

- C 5 Internet-Revolution

- C Der Online-Journalismus

- D. Schreiben und Redigieren

- F. Wie Journalisten informiert werden

- Friedhof der Wörter

- G. Wie Journalisten informieren

- H. Unterhaltende Information

- I. Die Meinung

- Journalistische Fachausdrücke

- K. Wie man Leser gewinnt

- L. Die Redaktion

- Lexikon unbrauchbarer Wörter

- Lokaljournalismus

- M. Presserecht und Ethik

- O. Zukunft der Zeitung

- Online-Journalismus

- P. Ausbildung und Berufsbilder

- PR & Pressestellen

- Presserecht & Ethik

- R. Welche Zukunft hat der Journalismus

- Recherche

- Service & Links

- Vorbildlich (Best Practice)

Schlagworte

Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche

Letzte Kommentare

- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...

- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...

- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...

- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...

- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...

Meistgelesen (Monat)

Sorry. No data so far.

Meistgelesen (Gesamt)

- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre

- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ

- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)

- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)

- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von