Das SZ-Streiflicht feiert Gnadenhochzeit mit einem 67-Wörter-Schachtelsatz

Die besten Streiflicht-Glossen erscheinen als Buch wie diesem von 2004: Verdeckte Ermittlungen zwischen Himmel und Hölle. (Foto: SZ)

Jeder Journalist, der von sich überzeugt ist, also jeder Journalist möchte das Streiflicht kopieren. Er möchte wenigstens einmal so schreiben wie die besten Schreiber im Süden Deutschlands und dem Rest der Republik. „Aber vor dem Kopieren sei gewarnt“, lesen wir im Neuen Handbuch des Journalismus: „Es ist fast hoffnungslos.“

Heute vor siebzig Jahren, am 12. Juni 1946, druckte die Süddeutsche Zeitung das erste Streiflicht. Im Historischen Lexikon Bayerns widmet Paul Hoser dem Streiflicht ein eigenes kleines Kapitel:

Typisch ist das auf der ersten Seite links oben platzierte „Streiflicht“, das seit Juni 1946 täglich erscheint. Das auf Schöningh zurückgehende „Streiflicht“ war ursprünglich ein stark moralisch argumentierender, ernsthafter Kommentar und entwickelte sich erst allmählich zu einer spöttischen, scharf pointierten Glosse, die auf 73 Zeilen Länge festgelegt ist. Bei besonderen Ereignissen aber kehrt das Streiflicht zu einem ernst reflektierenden Kommentar zurück, wie etwa am 21. Oktober 1977, drei Tage nach der Ermordung Hanns Martin Schleyers.

Der von Hoser erwähnte Schöningh hat den katholischen Vornamen Franz Josef. Schöningh schrieb das erste Streiflicht und ahnte kaum, dass mehr als 20.000 folgen würden. Zum Jubiläum drucken Zeitungen gerne das erste Stück nach, doch die Süddeutsche vom 11. Juni 2016 verzichtet und tritt ein wenig nach; dies ist zwar kein Merkmal des Streiflichts, wird von den Autoren jedoch nicht unbedingt vermieden. Er „konstatiert…

dass der Text, eine tagespolitische Erörterung, heute als Streiflicht keine Chance hätte. Seine Würde rührt daher, dass mit ihm die wohl älteste Glosse Deutschlands beginnt, ein Markenprodukt.

Die historische Würdigung des Streiflichts erscheint nicht auf der ersten Seite der SZ, sondern irgendwo auf einer der vielen Seiten des dicken Wochenend-Exemplars. Dies mag zwei Gründe haben: Sie ist etwa doppelt so lang; sie ist kein Meisterstück.

Der anonyme Autor versucht zum Siebzigsten, zur Gnadenhochzeit, unbedingt einen 70-Wörter-Satz unterzubringen. Es gelingt ihm fast, drei Wörter nur fehlen:

Dessen ungeachtet ist es nicht verkehrt, auch das Streiflicht als eine Glasperlenkunst zu sehen, bei dem mit den Inhalten und Werten unserer Kultur gespielt – Kritiker sagen: getändelt – wird, und wer das nicht glaubt, sollte die Streiflichtschreiber einmal dabei beobachten, wenn sie wie Hesses Magister Josef Knecht sich mit der Frage quälen, ob nicht auch sie von aristokratischer Selbstgenügsamkeit, sinnentleerter Virtuosität und kraftloser Abgeschiedenheit vom Leben bedroht sind.

Er nimmt noch einen zweiten Anlauf zum Marathon-Satz, stellt die Frage „Adelt es eine Kolumne, wenn Schule und Wissenschaft sich ihrer annehmen?“, doch kommt er mit der 57-Wörter-Antwort wieder nicht ins Ziel:

Nun, es ist jedenfalls keine Schande, mag es gleich mühsam sein, frustrierten Gymnasiasten zu erklären, dass und warum ihre schlecht benotete Streiflicht-Interpretation hierorts nicht nachkorrigiert werden kann, mag gleich die eine oder andere Magisterarbeit gar nicht zum Gipfel gelangt, sondern schon in den Mühen der Ebene, bei der Stoffsammlung und beim Vorzeigen der benützten Literatur, versandet sein.

Der anonyme SZ-Streiflicht-Würdiger erwähnt den Germanisten-Vorwurf, das Streiflicht habe einen „komplizierten syntaktischen Satzbau“ und eine „komplizierte Gedankenführung“: Er zeigt wortüberwältigend, dass es Vorwürfe geben kann, die berechtigt sind.

Als das Streiflicht entstand, folgte die Redaktion der amerikanischen Tradition, Meinungen nicht mit dem Namen des Kommentators zu versehen. Dass dies zur Streiflicht-Tradition wurde, erstaunt jeden, der das Selbstbewusstsein von Journalisten kennt: Unmöglich, sich mit einem Meisterstück auf der Titelseite nicht schmücken zu dürfen!

In den Büchern, die die besten Streiflichter versammeln, stehen dann die Autoren: Die Ruhmeshalle der berühmtesten Kolumne Deutschlands. So führt Paul Hoser in seinem bayerischen Lexikon den Autoren-Stamm auf:

Werner Friedmann, Erich Kuby, Heinz Holldack (1905-1971), Hermann Proebst, Fred Hepp (1923-1998,1955-1988 in der SZ tätig), Claus Heinrich Meyer (1931-2008), Rainer Stephan (geb. 1948), Hermann Unterstöger (geb. 1943), Axel Hacke (geb. 1956), Wolfgang Görl (geb. 1954), Hilmar Klute (geb. 1967) und Joachim Käppner (geb. 1961); vereinzelt schrieb auch Joachim Kaiser Streiflichter. Mit über 2.000 Streiflichtern hält Hepp den Rekord.

Fügen wir an: Kurt Kister, der aktuelle Chefredakteur, der sein Streiflicht am 21. April 2004 über Nutella schrieb, also dickflüssige Werbung trieb:

Wenn man irgendwo zu Gast ist, muss man nur den Kühlschrank öffnen. Sieht man im Inneren ein Glas Nutella stehen, dann weiß man, dass man mit dem Bestücker des Kühlschranks keine wie auch immer geartete Beziehung eingehen sollte. Die Nusscreme muss dickflüssig tropfend sein wie frisch gefördertes bahrainisches Rohöl.

Eine Redaktion muss die beste in Deutschland sein, wenn an ihrer Spitze ein Mann steht, der im Streiflicht Nutella mit Rohöl vergleicht und eine Lebensweisheit findet, die auch für schwere Zeiten taugt:

Nutella also ist, wie Streichkäse und Dosenravioli, gut für die Menschen. Nur in den Kühlschrank gehört sie nicht.

Umfrage: Zeitungsleser sind besonders aufmerksam, aber weniger fröhlich

Thomas Koch berichtet in „Mr. Media“, seinem Blog auf W&V, von einer 6.000-Menschen-Befragung des Konsumentenbüros: Wann und in welcher Stimmung werden welche Medien genutzt?

Radiohören: „fröhlich, heiter“.

Zeitunglesen: „Weniger fröhlich, dafür besonders aufmerksam“.

Fernsehen: „gelöst, entspannt, aber stark überdurchschnittlich abgespannt, ausgelaugt“-

Online: „Besonders intensiv genervt, gestresst“.

Die Umfrage ist besonders für Werbetreibende gedacht: In welchem Medium kann ich die Menschen für meine Botschaft am besten erreichen?

Was interessiert die Leser? Was vergrault? Die wichtigsten Erkenntnisse der Zeitungsforschung

Auch wenn in Europa und Nordamerika die Auflagen sinken: Weltweit lesen immer mehr Menschen Zeitungen, vor allem in Asien. Dieser Händler in Nepals Hauptstadt Katmandu ist einer von fast drei Milliarden Lesern, er findet offenbar die Themen, die ihn nicht langweilen. Foto: Paul-Josef Raue

Es gab noch nie so viele und so genaue Leserforschungen wie im vergangenen Jahrzehnt. Die Ergebnisse bedeuten zwar nicht das Ende des Bauchgefühls, das gute Chefs immer brauchen, aber die Leserforschung hilft bei vielen Entscheidungen. Das Lob des Erzählens und die Vorlieben der Leser – das ist das Thema in der 18. Folge der Kress-Serie „Journalismus der Zukunft“: Langweile nicht (der siebte Pfeiler der Qualität).

Das sind die 20 wichtigen Ergebnisse aus den Quotenmessungen von „Readerscan“ und „Lesewert“, zusammengetragen nach Auswertung von zigtausend Artikeln in Regionalzeitungen:

- Reportagen, Porträts und Features sind die Lieblinge der Leser, je länger, desto besser. Carlo Imboden, der Schöpfer von Readerscan, berichtet: „Lange Texte saugen die Leser auf! Nur bei solchen Texten merken die Leute: Ich brauche diese Zeitung!“

- Glosse, Lokalspitze oder Kolumne sind noch beliebter als die Reportage. Amerikanische Zeitungen wissen das schon lange: Kolumnisten sind die am besten bezahlten Redakteure und oft so populär wie Fernseh-Stars. Kolumnen bis hin zur Lokalspitze („Guten Morgen“) werden immer gelesen, sofern sie regelmäßig kommen und am besten den Autor im Bild zeigen. Gute Schreiber machen gute Zeitungen aus.

- Der Leitartikel hat überraschend hohe Quoten, aber nur wenn er eine klare, bissige Überschrift hat. Titel wie aus dem Textspeicher verscheuchen die Leser: „Zwischen den Stühlen“ oder „Um Europa verdient gemacht“ sind Quotenkiller. Noch intensiver werden Kommentare gelesen, wenn sie direkt neben oder in dem Bericht stehen. Bezieht sich der Leitartikel auf den Aufmacher der Titelseite und ist sein Thema ein regionales, dann bekommt er Spitzenwerte.

- Das Vermischte steht an der Spitze der beliebtesten Seiten. Überall ist die Klatsch-Spalte, also die kleine Bild-Zeitung, der Quotenrenner. Menschen und ihre Geschichten locken die Leser an. Auch wenn Mord, Totschlag und Brand stets gut gelesen werden, bleibt die Frage: Wie viel Boulevard verträgt der Leser einer Regionalzeitung? Nicht viel. Er liest alles, aber er zweifelt an der Seriosität, wenn zu viel Blaulicht in der Zeitung steht. Ein Beispiel: Ein Mörder gerät bei der Flucht vor der Polizei unter die Straßenbahn. Darf man das Foto auf der Titelseite bringen? Ja, aber nur mit einem extrem trockenen Text: „Die Polizei dokumentierte mit diesem Foto, das um 13.52 Uhr entstanden ist…“

- Gerichtsreportagen sind absolute Quoten-Garanten, gleich wo sie im Blatt stehen. Auch Fortsetzungen werden gelesen.

- Die Politik hat überdurchschnittlich viele Leser, wenn sie vom Nutzen oder Schaden für den Bürger handelt.

- Tagesschau-Themen dürfen nicht fehlen, wenn die Zeitung in die Tiefe geht mit Hintergrund und Analysen. In einem Interview mit der Drehscheibe erzählte Carlo Imboden, wie sich das Leseverhalten in einem Jahrzehnt allerdings radikal verändert hat: Vor gut zehn Jahren war bei der Main-Post in Würzburg der Lokalteil der am geringsten gelesene Teil – und das war typisch für die meisten deutschen Zeitungen; bei einer Messung des Nordkurier in Neubrandenburg vor fünf Jahren stand schon das lokale Buch weit vorne. Die jüngeren Leser holen sich Mantel-Informationen bereits am Vortag aus dem Internet; mittlerweile agieren die älteren Leser zwischen 45 und 55 ähnlich. So verlagert sich ihr Interesse in der Zeitung aufs Lokale, auf neue Informationen, die viel mit dem Leben der Leser gemein haben.

- Titelseite: Am meisten wird das Lokale und Regionale gelesen, wenn das Thema wichtig ist. Und auch hier gilt: Wichtig ist alles, das einen Bezug zum Leben und Alltag der Leser hat, das zum Stadtgespräch taugt. Wirtschaft bekommt hohe Lesewerte, wenn es um Arbeitsplätze geht, neue Firmen und Geschäfte – und wenn Menschen im Vordergrund stehen, und die können Manager sein oder Wirte oder Verkäuferinnen auf dem Weihnachtsmarkt.

- Gesundheit ist das Top-Thema – mit Spitzenwerten, wenn das Krankenhaus oder der Chefarzt aus der Region kommen. Überhaupt werden Ratgeber gelesen, wenn die, die den Rat geben, Nachbarn sein könnten.

- Leser-Seiten, auf denen nur Leser schreiben, erreichen stets Top-Positionen; erscheint die Seite täglich und ist wie eine redaktionelle Seite gestaltet, kann sie sogar Vermischtes von der Spitze verdrängen. Auf der Seite dürfen nicht nur Leserbriefe stehen, sondern auch Leser-Fotos, -Erzählungen, -Tagebücher, sogar Gedichte.

- Vorder- und Rückseite der Zeitungs-Bücher bekommen von allen Seiten die besten Lesewerte.

- Die Kultur mögen die meisten Leser nicht. Sogar in der Hauptstadt ziehen große Konzertkritiken nicht. „Nur knapp drei Prozent lesen sie wirklich“, kam bei der Berliner Zeitung heraus. Allerdings lesen diese Wenigen ihre Nischen-Themen besonders intensiv.

- Der Lokalsport wird noch weniger gelesen als die Kultur. Selbst der große Sport dümpelt dahin, es sei denn Länderspiele oder Europapokal-Spiele laufen, die auch im Fernsehen mit hohen Einschaltquoten die Massen anziehen.

- Rubriken wie Horoskop oder Sudokus bekommen schwache Quoten. Doch Vorsicht! Als eine Redaktion das Kreuzworträtsel rauswarf, konnte sie sich vor Anrufen und Briefen nicht mehr retten; Mails kamen keine. Offenbar haben Ältere das Kreuzworträtsel geschätzt, aber in der Messung war die Zielgruppe nicht oder nur schwach vertreten.

- Muss man alles, was schwache Quoten bringt, rauswerfen? Nein, das kann gefährlich werden. Auch manche Seiten und Artikel, die wenig gelesen werden, gehören für die Leser zur Grundausstattung einer Zeitung. Das können in einer katholischen Gegend die Gottesdienst-Termine sein, auf dem Land die Kreisklassen-Spiele im Fußball. Schwache Quoten sollten die Redaktion zum Nachdenken anspornen, ob sie durch veränderte Rubriken, neue Präsentation und originelle Ideen die Leser wieder zum Lesen bringen kann.

- Spezial-Seiten, etwa für junge oder ältere Menschen, meist noch im speziellen Layout, verscheuchen die Leser. Es gibt zwei Ausnahmen: Die verständlich erklärende Kinderseite wird selbst von Erwachsenen gelesen; und eine Senioren-Seite, wenn sie, wie bei der Thüringer Allgemeine, von einer Senioren-Redaktion geschrieben wird, die nur aus Lesern besteht.

- Das Fernsehen ist thematisch für die Zeitung interessant. Artikel werden intensiv gelesen, die auf große TV-Ereignisse reagieren, etwa auf einen Tatort, der in der Region spielt. Als in Erfurt der erste (und einzige) Tatort spielte, hatten die Berichte dazu über Wochen hohe Quoten: Er war Gesprächsstoff in den Büros und an den Stammtischen. Hätte die Thüringer Allgemeine in der Zeit nicht die Quoten gemessen, wäre das Thema schnell von der Redaktion weggelegt worden: Das Beispiel zeigt, dass Redaktionen oft zu schnell ein Thema begraben mit dem Argument „Die Leser haben genug davon!“

Als die „Main-Post“ erstmals Readerscan einsetzte, machte sie eine ähnliche Erfahrung. Anton Sahlender, damals Stellvertreter des Chefredakteurs, berichtete: „Auf der Quote des Fernsehens aufzusetzen, ist ein Wellenreiter für die Zeitung.“ Themen-Kampagnen mögen die Leser, also die Verfolgung eines Themas über eine längere Zeit. Offenbar mögen die Leser nicht, dass jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird; sie schätzen es, wenn die Redaktion an einem wichtigen Thema dranbleibt. - Eine Bild-Text-Schere vergrault den Leser: Foto und Überschrift müssen passen. Wenn Tarzan in der Überschrift steht und Micky Maus auf dem Foto zu sehen ist, ist der Leser nur verwirrt und zieht weiter, da kann der Text noch so gut sein.

- Recherche wird vom Leser honoriert – im Gegensatz zum Abdruck von Pressemitteilungen. Ist ein Thema exklusiv, investigativ und umfassend, dann interessiert es die Leser. Im Zentrum stehen alle Veränderungen: Ob es der neue Baumarkt ist, eine Baustelle oder gestiegene Eintrittspreise im Zoo.

- Fehler mögen einige Leser ärgern, aber sie sind keine Quoten-Killer. Thomas Bärsch, der viele Lesewert-Untersuchungen ausgewertet hat: „Im Unterschied zu ärztlichen Kunstfehlern, an denen in Deutschland jährlich Tausende Menschen sterben, richten Fehler in der Zeitung keinen irreparablen Schaden an. Sie müssen nur erkannt und korrigiert werden.“

**

Gabriele Goettle zum Siebzigsten: Reportagen, die aus dem Rahmen fallen

Was ist eine Reportage?

Der Nachlass eines Lehrers, eine Liste mit Positionen wie „Kleidung: 27 Oberhemden, 20 Unterhemden, 26 Unterhosen…“ oder wie „Möbel: 1 Wanduhr (Gründerzeit, defekt), 1 Etagere für Pflanzen (50er Jahre)“?

Kein einziger Satz von der Reporterin ist zu lesen, nur eine ellenlange Aufzählung nebst „Leichenschauschein“, auf dem der Grund für den Nachlass geschrieben steht: „Verkehrsunfall mit dem KFZ Aufprall auf Brückenpfeiler mit ca. 140 kmh (laut Polizeibericht)“.

Eine Reportage? Ja, eine der besten sogar. Es gibt keine umfassende Definition für eine Reportage: Sie kann alles, sie darf alles – außer zu langweilen. Mit dem „Nachlass eines Lehrers“ wurde Gabriele Goettle bekannt, ja berühmt. Heute vor siebzig Jahren, am 31. Mai 1946, wurde sie in Aschaffenburg geboren; heute schreibt sie, meistens für die taz.

Spätestens als der „Nachlass eines Lehrers“ in ihrem ersten Buch erschien – ein Sammelband mit taz-Reportagen – war die Reporterin in der Literatur angekommen. Hans Magnus Enzensberger nahm sie in seine Edition „Die andere Bibliothek“ auf, in der prunkvoll gemachte Bücher erscheinen und die eine Ruhmeshalle für wenig bekannte, aber exzellente Schriftsteller ist.

Für Schirrmacher begründete sie mit dem Erstling „Deutsche Sitten“ ihren Ruhm „als eine der wichtigsten Stimmen unserer Zeit“. Der verstorbene FAZ-Herausgeber Schirrmacher machte in seiner Hymne klar, was eine gute Reportage ist und eine gute Reporterin:

Sie schreibt auf, was sie gehört und gesehen hat. Doch was sie schreibt hat eine Suggestion, die sich kaum aus den Gegenständen – dem Igelschutzverein etwa, dem Kaufhaus oder einer Butterfahrt – ableiten lässt. Kein Kunstaufwand, keine geglätteten oder ästhetisch aufgemöbelten Passagen erzeugen diese Wirkung. Gefragt, was diesen Bann ausmacht, ließe sich feststellen: Erstens, die Autorin lügt nicht. Zweitens, die Autorin erfindet nicht. Drittens, die Autorin denunziert nicht.

Was macht eine Reporterin, der nicht erfindet, nichts hinzufügt?

Sie lauscht den Menschen die Sprache ab. Die Sprache, die sie aufzeichnet, verrät das Geheimnis, das die Menschen haben, ohne es je zu kennen… Plötzlich wird dem Leser bewusst, wie irrsinnig das trügerische Selbstgespräch ist, das die Gesellschaft mit sich selber führt.

Schirrmacher zeigte auch, wie eine gute Reporterin scheitern kann: Sie verlässt ihre eigenen Regeln, unterwirft sich einer Ideologie. Daran scheitern immer noch viele, nicht nur junge Reporter, die das Moralisieren nicht lassen können:

Immer dort, wo sie sich von moralischer Empörung leiten lässt, verlieren die Texte sofort an Spannung und Suggestivität. Die moralische Emphase wirkt im schlimmsten Fall wie ein Zugeständnis an das Publikum.

Der FAZ-Feuilletonist Andreas Platthaus beschreibt in der heutigen FAZ, wie Goettle arbeitet: Sie schneidet die Gespräche mit, aber schreibt danach alles aus dem Gedächtnis auf – weil es ihr Text ist, der Text der Zuhörenden.

**

Quellen:

- FAZ 31. Mai 2016 „Win-win-Situation für mehr als zwei“

- FAZ 8. Oktober 1991 „Aus dem Nachtgebet der Genoveva Kraus“

- Goettle: Deutsche Sitten (Eichborn Verlag, Frankfurt 1991)

Wer stiftet einen Preis für Journalisten, die Journalismus kritisch sehen?

Es gibt Preise für Journalisten, die über Wölfe schreiben oder „Die Apotheke in der Gesellschaft“, es gibt Preise für wirtschaftliche Bildung und Natur-Arzneien – aber keine für Journalisten, die über den Journalismus nachdenken. Solch einen Preis müsste es für Journalisten geben, die sich kritisch mit Journalismus auseinandersetzen, schlägt Frank A. Meyer in der aktuellen Ausgabe von Cicero vor.

Cicero-Kolumnist Frank A. Meyer ist einer, der sich stört am elitären Blick vieler Journalisten auf die Wirklichkeit. Drei Gründe nennt er für die Abgehobenheit von Journalisten:

-

„Die Gesellschaft spiegelt sich nicht mehr in den Lebensläufen der Medienarbeiter.“ Das ist korrekt und deckt sich mit den Lebensläufen der meisten Politiker. Mein erster Lokalchef lenkte im ersten Beruf Straßenbahnen; so schrieb er auch, aber die Leser mochten ihn, weil er wusste, wie sie denken.

-

Zu starke Nähe zu den Mächtigen der Gesellschaft: „Dazugehören ist alles.“

-

„Schwarm-Mentalität ist stilbildend. Dem Kollegen gefallen und keineswegs missfallen zu wollen.“

Meyer fragt und irrt: „Wenn die Medien aber keine vierte Gewalt sind und keine Kontrollinstanz sind, was sind sie dann?“ Sie sind nach unserer Verfassung Kontrollinstanz. Ob man sie deshalb vierte Gewalt nennt, darüber kann man streiten. Juristisch sind sie es nicht, faktisch sind sie es – und werden auch so vom Verfassungsgericht gesehen.

Im Spiegel-Urteil stellt das Bundesverfassungsgericht fest: „In der repräsentativen Demokratie steht die Presse zugleich als ständiges Verbindungs- und Kontrollorgan zwischen dem Volk und seinen gewählten Vertretern in Parlament und Regierung.“

Das ist aber kein Grund für Arroganz, das ist ein Grund für Meyers Forderung im Juni-Heft von Cicero: Seid demütig!

**

Quelle: Das neue Handbuch des Journalismus, Seite 21

Grundregeln für eine erfolgreiche Recherche (Journalismus der Zukunft 16)

Nichts ist wichtiger im Journalismus als die Recherche. Sonst gäbe es nur noch Pressemitteilungen, die als Nachrichten getarnt die Zeitungen und Online-Seiten füllten: Propaganda der Mächtigen statt Informationen für das Volk. Darum geht es in der 16. Folge der Kress-Serie „Journalismus der Zukunft“: Recherchiere immer – der fünfte Pfeiler der Qualität.

Das sind die Grundregeln für eine erfolgreiche Recherche:

- Machen Sie sich einen Plan!

- Nehmen Sie alle Quellen ernst, auch die von windigen, gar zwielichtigen Typen! Nicht die Moral der Whistleblower ist entscheidend, sondern das Ergebnis der Recherche.

- Suchen Sie nicht nur im Netz! Telefonieren Sie nicht nur! Gehen Sie raus und treffen wirkliche Menschen: Der Blick in freundliche oder unruhige Augen und auf nervöse Hände ist unersetzbar.

- Trauen Sie keiner Quelle im Internet! Prüfen Sie die Echtheit, Plausibilität und Seriosität eines Internet-Profils!

- Trauen Sie auch nicht ihren Vorurteilen und dem eigenen Recherche-Ziel! Haben Sie Mut, Ihre Recherche scheitern zu lassen!

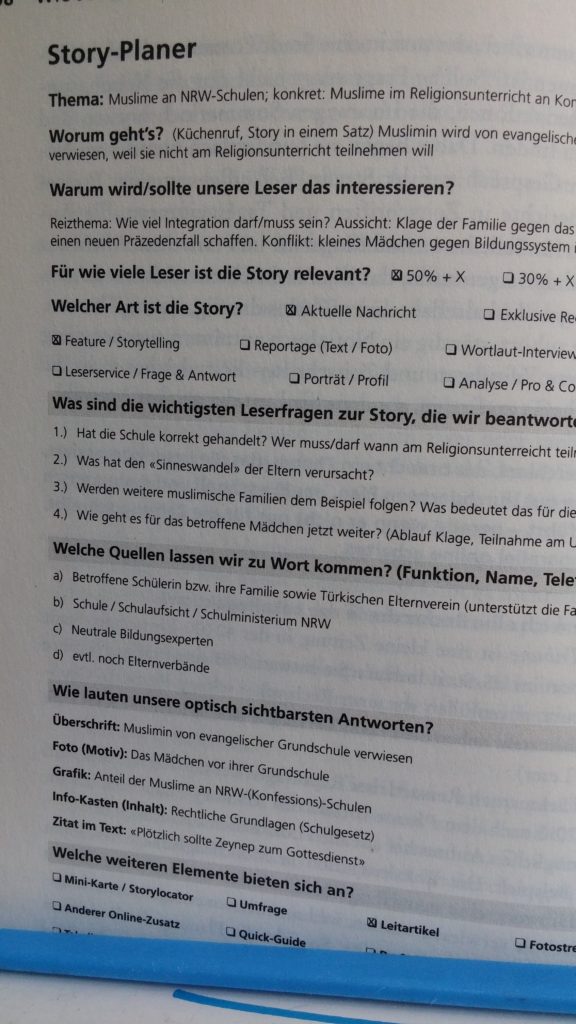

Die meisten Recherchen, vor allem die kleinen und schnellen, scheitern schon in der Vorbereitung: Statt sich in fünf Minuten Ziel und Ablauf zu überlegen, greift man gleich zum Telefon, findet zwei Leute, die antworten, und fängt an zu schreiben. Sinnvoller ist eine Liste, ein Story-Planer, wie ihn die kleine Pharos Tribune im US-Staat Ohio entwickelt hat:

- Thema?

- Worum geht’s?

- Warum sollte das Thema die Leser interessieren? Und für wie viele ist es relevant?

- Was sind die wichtigsten Leserfragen zur Story?

- Welche Quellen lassen wir zu Wort kommen?

- Wie lautet die vermutete Überschrift?

- Welches Fotomotiv und/oder welche Grafik?

- Was kommt in den Info-Kasten?

Redakteure mögen allerdings keine Checklisten. Warum? fragt der kanadische Journalist Craig Silverman, Autor des Buchs „Regret the Error“: Selbst Piloten und Chirurgen führen sie, weil sie eine anspruchsvolle und verantwortliche Aufgabe erfüllen müssen und keine Fehler machen dürfen. Chefredakteure, Ressortleiter und Lokalchefs, die Story-Planer verlangen und kontrollieren, vermeiden jedenfalls schon zu Recherche-Beginn Fehler und Pannen.

Quellen:

- Storyplaner: Das neue Handbuch des Journalismus (Detaillierter Plan zum Kopieren oder als Vorlage zum Selbermachen auf Seite 108)

- http://kress.de/news/detail/beitrag/134919-journalismus-der-zukunft-der-fuenfte-pfeiler-der-qualitaet-recherchiere-immer.html

„Wahrhaft“: Stadelmaier schrieb den 208-Wörter-Satz und bekommt den Deutschen Sprachpreis

Hält ein Journalist, der lange verschachtelte Sätze pflegt, die deutsche Sprache rein? Ja, meint die Jury des „Deutschen Sprachpreises“, berufen von der Henning-Kaufmann-Stiftung. Den Preis bekommt in diesem Jahr Gerhard Stadelmaier, der vor drei Jahren in diesem Blog herausgehoben wurde: Er schrieb mit 208 Wörtern den längsten Satz. Seitdem ist der Theaterredakteur der FAZ stets bemüht, den eigenen Rekord zu brechen.

Die Jury ehrt Stadelmaier für „beispielhafte sprachliche Gestalt seiner journalistischen Texte“. Die Begründung im Wortlaut:

Mit dieser Auszeichnung ehrt die Henning-Kaufmann-Stiftung zur Pflege der Reinheit der deutschen Sprache im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft erstmals einen Theaterkritiker, der sich große Verdienste um die sprachliche und literarische Qualität des deutschen Theaters erworben hat, nicht zuletzt durch die beispielhafte sprachliche Gestalt seiner journalistischen Texte.

Stadelmaier ist ein wahrhaft sprachmächtiger Publizist, dessen Texte ihrem Gegenstand, dem Theater deutscher Sprache, in Lob und Kritik stets angemessen waren. Er hat das Theater auf dem „herrlich langen Weg vom Dichter über den Schauspieler zum Zuschauer“ begleitet und ihm dabei nicht selten den Weg gebahnt. Seine Arbeit hat wesentlich dazu beigetragen, dass das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu den führenden Feuilletons Deutschlands gehört. Er ist ein vorbildlicher Vermittler und Förderer der Theaterkunst, dessen außerordentliche sprachliche Leistungen mit dem Deutschen Sprachpreis 2016 gewürdigt werden.

Zeitungen oder vom Wechseln der Räder beim fahrenden Zug (Zitat der Woche)

Wer noch Sprachbilder für seine nächsten Ansprachen an die Mitarbeiter braucht oder für die nächste Rede oder Festrede:

Vielen Branchen und Unternehmen werden gerade die Räder beim fahrenden Zug ausgewechselt. Unklar ist, ob hinterher noch alle Mitarbeiter im Zug sitzen, die Kunden gerne in den Zug einsteigen und ob aus dem Zug sogar ein ganz anderes Fahrzeug wurde.

Das Bild mit dem Zug gilt auch für die Zeitungsbranche, sagt Thomas Bertz von TBM in einem Interview mit „Netzwirtschaft.net“.

SZ und Recherche-Journalismus: Investition in Investigativ wirtschaftlich erfolgreich

Die einen investieren in Zentralredaktionen, die Süddeutsche Zeitung investiert in Journalismus, in ein Recherche-Ressort, geleitet vom Investigativ-Papst Hans Leyendecker, sowie in Aus- und Weiterbildung von Redakteuren, die lernen, tief und tiefer zu recherchieren. SZ-Chefredakteur Wolfgang Krach zu Horizont-Online:

Die SZ unterscheidet sich hier von allen anderen Zeitungen in Deutschland. Die Investition in die investigative Recherche zahlt sich für uns sowohl journalistisch als auch wirtschaftlich aus.

Konkret wird Gesamtvertriebsleiter Mario Lauer:

- Der Einzelverkauf stieg am Montag, als die „Panama Papers“ erstmals im Blatt standen, um das Doppelte an den Bahnhof-Kiosken und um 80 Prozent an den anderen Verkaufsstellen. An den ersten drei Tagen verkaufte die SZ über 30.000 Exemplare mehr als an vergleichbaren Wochentagen.

- Die Downloadzahlen stiegen um mehr als 30 Prozent gegenüber den Vorwochen, bei den Testzugängen über 50 Prozent.

- Das Interesse sank rasch: „Dies hat ganz sicherlich damit zu tun, dass sich Informationen rascher über das Netz verbreiten und zu jedem Zeitpunkt und über verschiedenste Kanäle verfügbar sind.“

Und Online?

Digitalchef Stefan Plöchinger:

Wir machen mit exklusiven Geschichten gerade auch im Netz klar, was der Wert von unabhängigem Journalismus ist und dass wir nicht zuletzt deshalb ein Bezahlmodell eingeführt haben.

Die Zahlen konkret:

- Der Gesamt-Traffic hatte am Sonntag und Montag des Erscheinens das Drei- bis Vierfache normaler Werktage erreicht, zwischen 3 und 4 Millionen Visits je Tag.

- In der ersten Woche 13 Prozent mehr Visits als in der Vorwoche, 10 Prozent mehr Nutzer und 7 Prozent mehr PI. Die Werte blieben auch in der zweiten Woche leicht höher.

- Mehr Zugriffszahlen aus dem englischsprachigen Raum. Der erfolgreichste Text insgesamt, die englische Variante des Erklärstücks „Das ist das Leak“, kam auf mehr als 2 Millionen PI. Die erfolgreichste Einzelgeschichte war mit mehr als 400.000 PI die Island-Geschichte auf Englisch.

- Aus dem Ausland kamen mit Abstand die meisten Zugriffe. Das ist ein Novum in der Geschichte von SZ.de: USA 36 Prozent, Deutschland 33 Prozent, Kanada 5 Prozent, Großbritannien 4 Prozent, China, Österreich, Australien, Schweiz und Niederlande je 2 Prozent. Die englischen Übersetzungen haben sich also zur internationalen Profilbildung bestens bezahlt gemacht.

Rubriken

- Aktuelles

- Ausbildung

- B. Die Journalisten

- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen

- C 5 Internet-Revolution

- C Der Online-Journalismus

- D. Schreiben und Redigieren

- F. Wie Journalisten informiert werden

- Friedhof der Wörter

- G. Wie Journalisten informieren

- H. Unterhaltende Information

- I. Die Meinung

- Journalistische Fachausdrücke

- K. Wie man Leser gewinnt

- L. Die Redaktion

- Lexikon unbrauchbarer Wörter

- Lokaljournalismus

- M. Presserecht und Ethik

- O. Zukunft der Zeitung

- Online-Journalismus

- P. Ausbildung und Berufsbilder

- PR & Pressestellen

- Presserecht & Ethik

- R. Welche Zukunft hat der Journalismus

- Recherche

- Service & Links

- Vorbildlich (Best Practice)

Schlagworte

Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche

Letzte Kommentare

- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...

- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...

- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...

- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...

- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...

Meistgelesen (Monat)

Sorry. No data so far.

Meistgelesen (Gesamt)

- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre

- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ

- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)

- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)

- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von