Amok, Terror & Gewalt (2): Immergleiches Muster, wie Netz und Medien reagieren

Nach den Eilmeldungen macht sich auf Facebook das Entsetzen breit, es folgen…

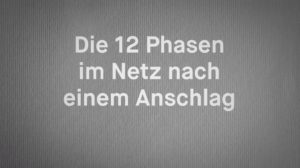

Die Medien reagieren – wie die sozialen Netzwerke – nach stets gleichem Muster, wenn Terroristen oder Amokläufer die Menschen aufwühlen. Den Teufelskreis beschreibt Lisa Altmeier im Jugendradio Puls; hier in Auszügen zusammengefasst:

- Entsetzen nach den Eilmeldungen: Entsetzen, Gerüchte, Falschmeldungen – und noch mehr Entsetzen.

- Solidarität, Mitgefühl: #JeSuisCharlie #PrayForMunich.

- Religionskritik: Muslim? Im vorauseilendem Ärger werden alle beschimpft, die sagen: Hat bestimmt nichts mit dem Islam zu tun

- Das muss ein Psycho sein!

- Deutungen und Religionskritik: „Der Islam ist eigentlich eine friedliche Religion“ oder Religionen sind überhaupt schlecht (siehe Kreuzzüge der Christen). „Ein Schauspiel, bei dem jeder seinen Text anhand der vielen vorangegangenen Vorführungen längst auswendig kann.“

- Medienkritik 1: Die Medien sind zu langsam! Wollen die etwa etwas verschweigen?

- Medienkritik 2: Die Medien sind zu schnell und machen dabei Fehler! Besser eine ausgewogene Analyse statt hektischer Live-Berichterstattung.

- Medienkritik 3: Warum berichten die Medien überhaupt?

- Anschläge gibt es, weil Täter sich Aufmerksamkeit erhoffen. Medien sind irgendwie mitverantwortlich. „Im Gegensatz zum Islam hat die Medienbranche kaum prominente Fürsprecher.“

- Solidaritätskritik: Scheinheilig! Überall im Internet dieselben Mitleidsbekundungen. Seltsamerweise passiert das nur bei Anschlägen im Westen. „Scheinheilig!“ finden die Solidaritätskritiker und attackieren die Mitleidigen.

- Politikerbashing: Merkel muss weg

- Verschwörungstheorie: Sagt mal, findet ihr es nicht auch komisch… Dass der Pass des Täters gleich gefunden wurde, ist nun merkwürdig. Sind wir alle Opfer einer Inszenierung.

**

Am Sonntag, 31. Juli 2016, um 18 Uhr auch im TV: „Puls“, ARD Alpha

Quelle: http://www.br.de/puls/themen/welt/zwoelf-phasen-der-reaktionen-nach-anschlaegen-und-terror-100.html

Amok, Terror, Gewalt: Journalisten können mit dem Dartcenter traumatische Situationen trainieren

Nach dem Amoklauf in München gab es keine Kritik an der Polizei, aber wieder massive Kritik an Journalisten, die offenbar unvorbereitet agierten. Wer auf die Internet-Seite des Dartcenters schaut, entdeckt, wie sich Journalisten gezielt auf Krisenfälle vorbereiten und den Ernstfall trainieren können:

- Wie verhalten sich Journalisten, wenn sie traumatischen Situationen ausgesetzt sind, sei es in der Redaktion, an einem Tatort oder im Krieg, wenn sie direkt mit Gewalt konfrontiert sind? Unterschätzt wird der „Tatort“ Redaktion: Journalisten sehen viele Bilder, die sie nie den Lesern und Zuschauern zumuten, Mord, Hinrichtungen, Leichen, Folter. Wie verarbeiten sie dies? Wie bleiben sie in der Sendung oder beim Schreiben am Computer trotzdem ruhig und besonnen? Wie gehen sie danach mit sich selber um? Der gern beklagte Zynismus von Journalisten hat hier auch seinen Grund.

- Wie gehen Journalisten mit offenbar traumatisierten Zeugen um? Wann dürfen sie mit ihnen sprechen? Und wie?

Das können Journalisten trainieren. Schon vor zehn Jahren organisierte Fee Rojas, Psychotherapeutin in Hannover, die erste ARD-ZDF-Konferenz über „Trauma und Journalismus“. Dartcenter-Mitarbeiter trainieren aber nicht nur Journalisten von ARD und ZDF zu „Umgang mit extremen Belastungssituationen“, sondern beispielsweise auch Lokaljournalisten. Denn Amok und Terror geschieht auch in der Provinz: In Erfurt mit 17 Toten; in Winnenden vor sieben Jahren mit 16 Toten.

In Erfurt vor vierzehn Jahren hatten soziale Netzwerke weder eine Verbreitung noch eine Bedeutung. Damals gingen die Bürger mit den Medien trotzdem hart ins Gericht: Journalisten hatten eine regelrechte Jagd veranstaltet nach Gesichtern, Bildern und intimen Szenen; sie haben die Trauernden nicht in Ruhe trauern lassen.

Die Redaktion der Thüringer Allgemeine hatte daraus Konsequenzen gezogen und zum 10-Jahr-Wiederkehr des Amoklaufs in einer 15-teiligen Serie und einem Buch die Probleme der Journalisten beschrieben, die nicht Sensationen suchen, sondern eine Balance zwischen Distanz und Nähe:

- Sie brauchen Distanz, gar kühlen Abstand, um sich nicht von den Emotionen übermannen zu lassen und wenigstens die Tür des Verstehens ein wenig öffnen zu können und Verantwortungen zu klären.

- Sie brauchen Nähe, um in allem Schmerz mit den Menschen sprechen zu können, sie in ihrem Schmerz zu begreifen, das Unerklärliche vielleicht doch erklären zu können.

Es gab viele dankbare und emotionale Reaktionen auf die Serie und das Buch. Ein Dutzend Redakteure hat zuvor einen ganztägigen Workshop mit Trauma-Experten des Dartcenters besucht.

Frank Nipkau, Chefredakteur des Zeitungsverlags Waiblingen mit der Winnender Zeitung, gehört mittlerweile zum Referenten-Stab des Dartcenters. Für die Berichterstattung über den Amoklauf in Winnenden erhielt seine Redaktion den Deutschen Lokaljournalistenpreis mit der Jury-Begründung:

Die Redaktion muss nicht alles schreiben, was sie weiß, nicht alles zeigen, was sie hat… Sie liefert die Informationen, die die Menschen in solchen Situationen brauchen, sie nimmt Anteil und stellt die Frage nach dem Warum.

Das Dartcenter, gegründet in den USA, trainiert Journalisten und gibt Materialien heraus mit ausführlichen Anleitungen etwa zum Umgang mit Rettungskräften, mit Kindern, für Interviews mit traumatisierten Menschen und zur Nutzung von sozialen Medien.

Bleibt die Frage: Wie ausführlich sollen Journalisten berichten?

Der Jugendforscher Klaus Hurrelmann schrieb das Vorwort zu dem Buch „Amok im Kopf“ des Amerikaners Peter Langman, der den Amoklauf von Winnenden detailliert analysiert hatte; das Buch fand die Polizei im Zimmer des Münchner Amokläufers. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung spricht Hurrelmann von der Verantwortung der Medien und der Verwirrung des Wissenschaftlers:

Zum ersten Mal wurde eine wissenschaftliche Amok-Analyse beim Täter gefunden. Der hat das wohl als Anleitung gelesen. Was heißt das für uns? Dürfen wir unsere Analysen fortan nur noch in geschlossenen wissenschaftlichen Zirkeln kreisen lassen, weil sie eventuell als Vorbild dienen könnten? Da bin auch ich ratlos.

Es ist dieselbe Ratlosigkeit, wie sie auch Journalisten befällt.

Vor acht Jahren forderte der Entwicklungspsychologe Herbert Scheithauer schon nach dem Amoklauf eines Berufsschülers in Finnland: „Wenn Bilder und Videos der Bluttat immer wieder auf Nachrichten-Webseiten gezeigt werden, trägt das zur Verbreitung der Täter-Botschaft bei. Damit wird möglichen künftigen Tätern vermittelt, dass es eine gute Plattform zur Selbstdarstellung gibt. Das sollten wir unterbinden.“

Der Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer, Autor des Buchs „Der Mensch als Bombe“, verweist in einem aktuellen Essay der Süddeutschen Zeitung auf die Zurückhaltung der Medien, selbst der Bildzeitung, über Selbstmorde von Schülern zu berichten, und stellt fest: „Es gibt keinen Grund, davon auszugehen, dass die Nachahmungsbereitschaft bei Amoktätern geringer ist als bei den jugendlichen Selbstmördern.“ Aber resigniert ahnt er: „Mit dieser Form der Ruhmsucht zu rechnen und sich auf Gegenmaßnahmen zu einigen, davon sind die Medien gegenwärtig noch weit entfernt.“

Von den Sozialen Netzwerken ganz zu schweigen: Wie sollen die sich einigen?

Mehr auf meiner Kolumne bei kress.de

Mehr zu Amok und Dartcenter in diesem Blog

**

Buch-Tipp

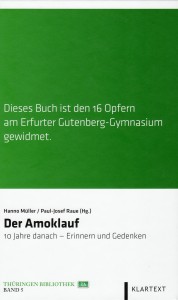

Paul-Josef Raue gab zusammen mit Hanno Müller vor vier Jahren das Buch „Der Amoklauf“ heraus, erschienen im Klartext-Verlag. Dieses Buch schildert den Amoklauf am 26. April 2002 im Erfurter Gutenberg-Gymnasium. Menschen kommen zu Wort, die diesen Tag als Angehörige, Augenzeugen oder Helfer unmittelbar erleben mussten, denn niemand kann besser beschreiben, was damals passierte – und wie massiv es Leben und Alltag veränderte. Statt eines Bildes zeigt das Cover des Buchs die schlichte Schrift: „Dieses Buch ist den 16 Opfern am Erfurter Gutenberg-Gymnasium gewidmet“.

Paul-Josef Raue gab zusammen mit Hanno Müller vor vier Jahren das Buch „Der Amoklauf“ heraus, erschienen im Klartext-Verlag. Dieses Buch schildert den Amoklauf am 26. April 2002 im Erfurter Gutenberg-Gymnasium. Menschen kommen zu Wort, die diesen Tag als Angehörige, Augenzeugen oder Helfer unmittelbar erleben mussten, denn niemand kann besser beschreiben, was damals passierte – und wie massiv es Leben und Alltag veränderte. Statt eines Bildes zeigt das Cover des Buchs die schlichte Schrift: „Dieses Buch ist den 16 Opfern am Erfurter Gutenberg-Gymnasium gewidmet“.

Interviewer bei Despoten: Stichwort-Kastraten oder Diplomaten, die mit dem Teufel lächeln?

Journalisten, die sich als Medienkritiker verstehen, gehen selten verständnisvoll mit Journalisten um, die keine Medienkritiker sind. Gespalten sind sie in der Einschätzung von Sigmund Gottlieb vom Bayerischen Rundfunk, der mit dem türkischen Präsidenten Tayyip Erdogan ein ARD-Interview führte:

- „Stichwort-Kastrat“ nennt ihn Tomas Avenarius in der Süddeutschen Zeitung: „Gottlieb plaudert sich einfühlsam nickend wie ein Psychotherapeut durch das halbstündige Interview. Avenarius beurteilt wie die Mehrheit der Kritiker den Interviewer als devot und unkritisch ein und reiht Gottlieb ein „mit anderen verständnisvollen Befragern ungezügelter Machtmenschen: Jürgen Todenhöfer bei Baschar al-Assad, Claus Kleber bei Mahmuf Ahmadineschad, Hubert Seipel bei Wladimir Putin“; er kommt zu dem Schluss: „Alles keine Sternstunden des deutschen Fernsehens.“

- „Die Taktik von Gottlieb war gar nicht schlecht“, kommentiert dagegen Michael Hanfeld in der FAZ. „Er trat schon fast übertrieben freundlich auf, fiel nicht mit der Tür ins Haus und fragte eher um die Ecke. Etwa durch den Hinweis, dass Erdogan auf den Putsch ja erstaunlich schnell reagiert habe – ganz so, als habe er nur auf ihn gewartet.“ Hanfeld gibt zu bedenken, dass nach drei Minuten das Interview zu Ende gewesen wäre, hätte Gottlieb mit den ersten Fragen „gleich klare Kante“ gezeigt.

- „Erdogan interessierte mich mehr als der Journalist“, schreibt Franz Josef Wagner in der Bildzeitung. „Die Person Erdogan ist so bestürzend sicher. Er hat überhaupt keine Vorstellung davon, nicht Erdogan zu sein.“ Wagner geht auch auf die Frage ein, ob man überhaupt einen Diktator interviewen solle. „Natürlich. Selbst den Teufel, wenn er in ein Interview einwilligt… Mit dem Teufel lächeln – Gott, für ein Interview lächelte ich selbst mit dem Teufel.“

Die Bildzeitung korrigierte auf derselben Seite Erdogans Irrtümer: „So führte der Türken-Präsident die deutschen TV-Zuschauer hinters Licht.“

**

Quellen: SZ, FAZ, Bild, alle vom 27. Juli 2016

Selbstkritik nach dem Amok-Abend: Ich weiß nicht mehr, warum ich Falschmeldungen abgesetzt habe

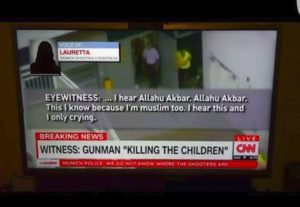

„Lediglich BBC World und CNN berichteten, dass jemand vor den Schüssen im Olympia-Einkaufszentrum laut rief ,Allah ist groß‘, und zwar auf Arabisch“, mailt mir ein guter Freund, schickt ein Screenshot von CNN, vermutet bewusste Nachrichten-Unterdrückung bei deutschen Medien und argwöhnt: „Es bleibt eine merkwürdige Differenz zwischen nationalen und internationalen Medien in der Berichterstattung. Oder sehe ich da Spuren, die keine sind?“

Ja, sieht er. Christian Jakubetz beschreibt auf Twitter, auch mit bemerkenswerter Selbstkritik, wie Berichterstattung der ausländischen Medien funktioniert. Er habe so viel wie noch nie über Journalismus gelernt, schreibt er:

Ich war gestern Abend und heute Nacht für Stunden bei BBC World und Deutsche Welle TV on air. Jeden zweiten Satz musste ich mit „not confirmed“ beenden. Und obwohl ich mich natürlich bemüht habe, ausschließlich (vermeintliche) Fakten zu schildern, habe ich Falschmeldungen in die Welt gepustet: nämlich die, dass es auch am Stachus zu einer Schießerei gekommen ist und dass drei Männer am OEZ geschossen haben… Jetzt, mit dem Abstand von einer paar Stunden, weiß ich nicht mehr, warum ich diese Meldungen abgesetzt habe, ohne sie gegenzuchecken. Allerdings, ohne dass das eine Ausrede sein soll: Man steht da plötzlich mehr oder weniger unvorbereitet und Radio- und TV-Stationen aus der ganzen Welt wollen von dir im Minutentakt etwas Neues haben.

Jabubetz Erkenntnisse über die Sozialen Medien sind zwiespältig nach dem Münchner Amok-Abend:

Großartig! Der Hashtag #offeneTür, die unaufgeregten Informationen der Polizei und die Facebook-Funktion, mit der man markieren konnte: Ich bin in Sicherheit.

Hassenswert: All der Dreck, der ausgekotzt wird; Gerüchte (Bombenanschlag mit 250 Toten); die üblichen Hetzer; Journalisten wie vom Münchner Merkur, die kommentierten, wie perfide es sei, ausgerechnet München zum Ziel des bestialischen islamischen Terrorismus zu machen.

Ist das nicht ein Plädoyer für einen Journalismus, der recherchiert, einordnet und zum Auge des Orkans wird, zum Ruhepunkt?

Nach Münchner Amok: Verliert seriöser Journalismus das Rattenrennen mit sozialen Netzwerken?

Barbara Hahlweg moderierte die Heute-Sendung am Abend des Amoklaufs in München. Foto: ZDF-Carmen Sauerbrei

Die Heute-Sendung des ZDF am Freitag begann, als gerade die ersten Nachrichten vom Amoklauf in München bekannt wurden und noch keiner wusste: Terror oder Amok? Tote und Verletzte? Barbara Hahlweg moderierte Heute und breitete nach einer Viertelstunde ein wenig verzweifelt die Arme aus, als wollte sie sagen: „Nun bitte, Regie, was machen wir denn jetzt?“ Die Geste sollten die Zuschauer eigentlich nicht sehen, aber alle waren verwirrt.

Was soll eine Moderatorin dem Zuschauer mitteilen, wenn die Schaltungen kaum funktionieren, sie nichts weiß und ihre Gesprächspartner noch weniger? Gutes Fernsehen im Auge von Terror und Amok ist live geradezu unmöglich: Es gibt keine Bilder oder nur die aus den sozialen Medien, die kaum einer einzuordnen weiß.

Was soll eine Moderatorin tun? „Im Unterschied etwa zur ARD werden im ZDF auch die Nachrichten in heute nicht von Sprechern, sondern von Redakteuren präsentiert, die für die professionelle Vorbereitung der Nachrichten verantwortlich sind. Journalistische Erfahrung und sachliche Kompetenz kommen dem Zuschauer direkt zugute“, so steht es auf den Internet-Seiten des ZDF.

Aber was nützt all die Erfahrung und Kompetenz in solch einer Lage? „Hektik und künstlich in die Länge gezogenes Gerede stärken die Glaubwürdigkeit nicht, sie schaden ihr“, sagt Claus Kleber, einer der Heute Journal-Moderatoren. Der hat gut reden, mag Barbara Hahlweg gedacht haben, falls sie dies am Morgen danach in der Süddeutschen Zeitung gelesen hat.

Kleber schrieb den langen Beitrag „Was tun, wenn’s brennt?“ allerdings vor München. Die Druckmaschinen für die SZ-Deutschland-Ausgabe liefen schon mit dem Kleber-Artikel, als noch keiner etwas vom Amok in der Olympia-Mall ahnte. Kleber reagierte auf die Vorwürfe, beim Terror in Nizza und dem Türkei-Putsch nur langsam reagiert zu haben – im Gegensatz zu den sozialen Netzwerken.

ARD-Aktuell-Chef Kai Gniffke hatte schon in einem FAZ-Interview auf diese Vorwürfe reagiert: „Was mache ich bei einem Live-Signal, bei dem ich nicht wissen kann, was passiert? … Wir leisten der Gesellschaft keinen Dienst, wenn wir einfach draufhalten und in einen Wettbewerb um das spektakulärste Bild eintreten.“

Ähnlich lesen wir bei Kleber:

Es ist niemandem geholfen, wenn die Öffentlich-Rechtlichen sich auf ein Rattenrennen mit Social Media einlassen… Es muss nicht immer gleich pausenlos gesendet werden. Denn dann steigt tatsächlich die Gefahr, dass in der Bildernot ständig wiederholte emotionale Szenen das Gefühl von Hilflosigkeit verstärken, das Terroristen verbreiten wollen.

Wahrscheinlich wirkt eine fassungslose Barbara Hahlweg ehrlicher auf die Zuschauer als kühle Routine. Was soll sie denn sagen, wenn im Sendeablauf der Sport an der Reihe ist und sie, wie die meisten Zuschauer, Spielerwechsel in der Bundesliga nicht mehr für wichtig hält und das Wetter erst recht nicht?

Der Tagesschau-Moderator Jens Riewa, auch wenn er nur „Sprecher“ ist, versuchte eine Stunde später zwar mit Pokerface jedes Gefühl zu verbannen, aber ihm erging es nicht besser: Keine Nachrichten, kaum eine Leitung, die stand, Blaulicht und immer wieder Blaulicht – und so blieb es, als die ARD in den nächsten Stunden dran blieb. Thomas Roth in den Endlos-Tagesthemen am Münchner Abend war routinierter – ein halbes Jahrzehnt New York prägt eben -, aber er konnte seinen Gesprächspartnern auch nicht mehr entlocken als „Wir wissen noch nichts Genaues“, und dass er nicht mehr entlocken, dass er nicht Gerüchte anzetteln wollte, das zeichnete den Profi aus.

Aber verliert trotzdem das Fernsehen, wenn es ermüdende Dauerschleifen fährt, nicht gegenüber den Sozialen Netzwerken? Morgenmagazin-Moderatorin Dunja Hayali schreibt in einem Tweet:

Ich kann den Impuls ,ich will sofort alles wissen‘ verstehen. Mir geht es auch so. Als mich die erste Eilmeldung aus München erreichte, habe ich sofort den Fernseher angemacht. Es war noch nichts zu sehen. Der News-Junkie in mir war enttäuscht, der Newsmacher in mir dachte, richtig so.

Und was sollen die TV-Journalisten nun tun? Dunja Hayali zitiert die Antwort des Münchner Polizeisprechers Marcus da Gloria Martins: „Wir machen unsern Job.“ Und der Job der Journalisten ist: „Saubere, sachliche, anständige, unaufgeregte und zurückhaltende Arbeit. Unbestätigtes als solches benennen, aber dabei auch niemanden in falscher Sicherheit wiegen.“

Cleber schreibt in seinem Essay, dass „schnell“ zu seinen Lehrzeiten der wichtigste Maßstab war und mittlerweile zum fragwürdigsten geworden ist. Und er stellt die entscheidende Frage: Was wird, wenn die Bürger nur noch Soziale Medien wahrnehmen mit ihren Echtzeit-Dramen und nur noch wenige Bürger den recherchierenden Journalismus? Bei aller Begeisterung für Twitter, bei allem Verständnis, den ungeliebten Öffentlich-Rechtlichen eins auswischen zu wollen, darüber sollten wir in weniger aufgewühlten Zeiten in Ruhe debattieren:

Die USA machen uns gerade vor, was es bedeutet, wenn eine Gesellschaft mit dem ‚common ground‘ auch den ,common sense‘ verliert, wenn die gemeinsame Basis an Informationen wegfällt, auf der Menschen ihre unterschiedlichen Schlüsse ziehen können.

Die Frage stellt sich für alle seriösen Medien, ob TV, Presse und Lokalmedien. Was passiert, wenn die seriösen Medien nicht mehr die meisten Bürger erreichen?

Chefredakteure auf der Insel: „Nur Lokaljournalismus wird uns die Zukunft sichern“

Chefredakteure von bedeutenden Regionalzeitungen müssen sich den ganzen Tag Gedanken machen über diesen Leser, das flüchtige Wesen, kommen aber immer weniger mit ihm in Kontakt – weil sie, eingekeilt zwischen Redaktion und Verlag, mehr Manager und Produktentwickler sind, Etat-Verwalter und Anzeigenkundenbespaßer, Repräsentant und Chef, aber nie noch selbst Reporter. Jeder, wirklich jeder Chefredakteur schwärmt bei Gelegenheit von den guten alten Zeiten, als er selbst noch an der Front um die neueste Nachricht kämpfte, und fällt schlecht gelaunt in sich zusammen, wenn er ans nächste Meeting mit den Gesellschaftern denkt.

So genau wie SZ-Reporter Ralf Wiegand hat noch keiner Chefredakteurs Not beschrieben. „Reif für die Insel“ ist der Titel seiner Reportage über fünf Chefredakteure, die auf der Nordsee-Insel Föhr eine Woche lang den Insel-Boten produziert habe. Stefan Kläsener, der Chef des Flensburger Tageblatt, hat vier der besten deutschen Chefredakteure für seine Insel gewinnen können: Michael Bröcker (Rheinische Post), Jost Lübben (Westfalenpost – dort Nachfolger von Kläsener), Wolfram Kiwit (Ruhr-Nachrichten), Ralf Gansenhanslüke (Neue Osnabrücker Zeitung).

Was sind das für Zeiten, in denen Chefredakteure mal wieder das machen, was sie als das Wichtigste sehen: Lokaljournalismus! Und mal was anderes als Leitartikel schreiben, die im Deutschlandfunk zitiert werden! Ob sie auch in Bad Berleburg, Leverkusen, Castop-Rauxel und Quakenbrück bald mal als Reporter auftauchen? Sie wünschen es sich bestimmt, um „das Gemurmel wieder hören, aus dem die Nachrichten entstehen“ (Wiegand) – aber dann kommt der Produktentwickler und lädt zum unsagbar wichtigen Meeting…

Nur der Lokaljournalismus wird uns die Zukunft sichern,

sagt Michael Bröcker, der Deutschlands große, vielleicht größte Regionalzeitung leitet. So sei es, werte Manager und Produktentwickler!

**

Quelle: SZ 22. Juli 2016 „Reif für die Insel“

Demut tut auch Journalisten gut: Interview mit einem Flüchtlingshelfer in Nahost

Wir wissen oft nicht, wer gerade gegen wen ist, und Kugeln tragen keinen Absender. Im Krieg gibt es keine Engel… Die Engel sind die Menschen, die zu überleben versuchen. Die kleinen Kinder, die plötzlich aus Ruinen auftauchen, wo kein Mensch noch Überlebende vermutet…

Wenn du dort bist, wirst du als Helfer zu einem, der funktionieren muss. Der in alle Richtungen schaut, angerührt ist und gleichzeitig ständig auf der Hut sein muss.

So Muhannad Hadi, Leiter des UN-Welternährungs-Programm (World Food Programm), im Interview mit Michael Bauchmüller und Stefan Braun von der Süddeutschen Zeitung. Die Reihe „Reden wir über Geld“ ist eine Perle der Wirtschaftsseiten: Geld, viel Geld, spielt nicht nur in Unternehmen und Konzernen und an den Börsen eine Rolle, sondern überall wo Menschen leben – und sei es in syrischen Ruinen.

Der Appell an die Demut könnte auch ein Appell an Journalisten sein, ihre Redaktionsräume einmal im Jahr zu verlassen und dorthin zu reisen, wo Armut und Not herrschen:

Es ist verrückt, aber das Erleben von Not schenkt einem etwas: dass man das, was man hat, ganz anders schätzt. Und man schaut plötzlich anders auf seine Umwelt…

Wenn du aus einem Flüchtlingslager zurückkommst in ein schickes Hotel, in ein Restaurant, dann denkst du ganz anders über die Leute, die sich gerade am Nebentisch über ein falsches Gedeck, eine versalzene Soße, ein schlecht gebratenes Steak beschweren. Manches wird lächerlich.

Der IS und das Geld ist keine neue Nachricht: Aber was geschieht in den Köpfen und Seelen der Menschen, die gut von diesem Geld leben?

Der IS ist kein Staat, aber er verhält sich wie ein Staat, und er fordert uns heraus. Er hat große finanzielle Ressourcen; eine Familie bekommt in ihrem Herrschaftsbereich bis zu 400 Dollar im Monat, während ein Universitätsprofessor in Damaskus nur 20 Dollar bekommt. Das klingt ganz banal und ist extrem gefährlich…

Wenn eine Mutter ein paar Hundert Dollar vom IS nimmt, dafür dass sie Kinder erzieht, sich an die strengen Regeln hält, überleben will – was für ein Gift verbreitet sich dann in den Köpfen ihrer Kinder? Was für einen Effekt hat das auf künftige Generationen? Was da entsteht, ist eine Katastrophe.

**

Quelle: SZ 22. Juli 2016 „Im Krieg gibt es keine Engel“

Müssen Journalisten vor den Live-Bildern der sozialen Medien kapitulieren?

Die Funktion von Journalisten in Abgrenzung zu den sozialen Medien: Zu verifizieren, zu recherchieren, einzuordnen und auszuwählen.

Kai Gniffke, Chef von ARD-aktuell, im Interview mit Ursula Scheer (FAZ) gegen den Vorwurf, dass Live-Videos im Netz – bei dem Attentat in Nizza beispielsweise – einfach schneller seien und ARD und ZDF den Rang ablaufen. Müssen die Sender und Journalisten überhaupt ihre ethischen Standards brechen? Ein Problem, antwortet Gniffke:

Wir zeigen keine sterbenden Menschen, wir zeigen keine rohe Gewalt. Aber was mache ich bei einem Live-Signal, bei dem ich nicht wissen kann, was passiert? … Wir leisten der Gesellschaft keinen Dienst, wenn wir einfach draufhalten und in einen Wettbewerb um das spektakulärste Bild eintreten.

Kai Gniffke bleibt dennoch optimistisch:

Menschen suchen weiterhin Einordnung durch Institutionen, die sie kennen… Ich denke, dass das normale lineare Fernsehen stärker bleiben wird, als ich selbst das vor zehn Jahren geglaubt habe.

**

Quelle: FAZ 19. Juli 2016 „Wir dürfen nicht einfach draufhalten“

Steven Spielberg: Das Urgesetz des Erzählens (Zitat der Woche)

Das Urgesetz des Erzählens: Um Dramatik zu erzeugen, braucht man Dunkelheit – aber auch Licht.

Steven Spielberg im Interview mit dem SZ-Magazin. Vorbildlich an dieses Urgesetz hielten sich laut Spielberg Roald Dahl und Walt Disney.

#niceAttacks – „Nice“ ist Nizza und nett (Friedhof der Wörter)

„Nice“ ist nett, ist ein schönes englisches Wort, das viele kennen, auch wenn sie nur Bruchstücke des Englischen verstehen. „Nice“ ist aber auch das englische Wort für Nizza, die seit dieser Woche die Stadt des Terrors ist, die Stadt der fast hundert Menschen, die starben, als ein Lastwagen in die Menge gerast ist.

Bei Twitter lautet der Hashtag, also das Stichwort für den Terror in Nizza: #niceAttacks. Das kann man als Nizza-Anschlag lesen oder auch als netten Anschlag. Magdalena Taube (piqer) schreibt dazu:

Liebe Kolleginnen und Kollegen, geht’s noch? Ja, ja. Nice ist die englischsprachige Variante von Nizza. Aber, was viele nun in all der Hektik lesen ist: „nett“. Das wertet die Aktion vielleicht zwingendermaßen auf. Doch es überhöht sie auf schrille Weise. Ist das nicht etwas zu viel des hochwertigen Sauerstoffs für Terror?

Tweet des Schweizers Ralph Lehner @RalphLehner

Die Verwendung des englischen Hashtags #NiceAttack ist in meinen Augen mehr als unglücklich…

Manfred Ruch antwortet:

Blickwinkel ändern

Und Ralph Lehner darauf:

Gut, ja, aus Sicht des Attentäters passts. Aber den Blickwinkel sollte keiner einnehmen…

Rubriken

- Aktuelles

- Ausbildung

- B. Die Journalisten

- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen

- C 5 Internet-Revolution

- C Der Online-Journalismus

- D. Schreiben und Redigieren

- F. Wie Journalisten informiert werden

- Friedhof der Wörter

- G. Wie Journalisten informieren

- H. Unterhaltende Information

- I. Die Meinung

- Journalistische Fachausdrücke

- K. Wie man Leser gewinnt

- L. Die Redaktion

- Lexikon unbrauchbarer Wörter

- Lokaljournalismus

- M. Presserecht und Ethik

- O. Zukunft der Zeitung

- Online-Journalismus

- P. Ausbildung und Berufsbilder

- PR & Pressestellen

- Presserecht & Ethik

- R. Welche Zukunft hat der Journalismus

- Recherche

- Service & Links

- Vorbildlich (Best Practice)

Schlagworte

Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche

Letzte Kommentare

- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...

- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...

- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...

- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...

- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...

Meistgelesen (Monat)

Sorry. No data so far.

Meistgelesen (Gesamt)

- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre

- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ

- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)

- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)

- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von