Frankreich verbietet Gender-Sprache: Verständlichkeit hat Vorrang

In Frankreich gibt es keine „geschlechtergerechte“ Sprache mehr, zumindest nicht in amtlichen Dokumenten und Schulbüchern, meldet die Nachrichtenagentur AFP. Frankreichs Regierungschef Edouard Philippe wies die Ministerien in einem Rundschreiben an, keine Gender-neutralen Konstruktionen zu verwenden.

In Deutschland wird das große I (wie in SportlerInnen) oder das * (wie in Sportler*innen) auch in manchen amtlichen Dokumenten verwendet; oder man verzichtet auf männliche Formen („Studierende“ ersetzen den Studenten und die Studentin).

„Pünktchen-Sprache“ und „Pünktchenwörter“ werden laut AFP Begriffe wie „député.e.s“ (Parlamentarier*innen) oder „électeur.rice.s“ (Wähler*innen) in Frankreich genannt.

Zuerst hatte sich die Académie française gegen die „inklusive Sprache“ ausgesprochen, nun beendete Premier Philippe die Debatte mit dem Hinweis: Verständlichkeit und Klarheit der Sprache haben Vorrang.

Quelle: Donau-Kurier

Anglizismen ohne Not: „Timeline“ und „Paywall“

Marietta Slomka, Moderatorin des „Heute-Journal“, bewirbt die renovierte „ZDFheute-App“: Sie komme daher in Form einer „Timeline“; so wirbt der Sender auch auf seiner Internet-Seite. Der Anglizismus ist überflüssig: Es gibt ausreichend Wörter unserer Sprache, die auch junge Leute verstehen und mögen: Zeitleiste, Zeitstrahl oder Chronik.

Journalisten, die unsere Sprache prägen, nutzen gerne und vorschnell Begriffe aus dem amerikanischen Wörterbuch. Der Medien-Professor Stephan Ruß-Mohl moniert im „Tagesspiegel“ das „Wortungeheuer Paywall“ und stellt klar, dass sich Journalisten damit selber schaden:

Wer in einer offenen Gesellschaft Mauern baut, ist ein Finsterling. Das galt zumindest im Zeitalter vor Donald Trump. Nur ist halt bisher niemand auf die Idee gekommen, die Ladentheke beim Bäcker oder die Kasse im Supermarkt als Mauer oder Bezahlschranke zu beschreiben. Die Paywall diskreditiert als Wortschöpfung bereits das Anliegen, dass geistige, sprich: journalistische Leistung ihren Preis haben sollte.

Schulz-Story im Spiegel verkaufte sich überdurchschnittlich gut – Die Blattkritik

Heft 40/2017 – Eines der meistverkauften Spiegel-Hefte in 2017 – dank der Story über den gescheiterten Kanzlerkandidaten Martin Schulz.

Rund 800.000 Hefte hat der Spiegel verkauft mit „Schulz Story – 150 Tage an der Seite des Kanzlerkandidaten – eine große Erzählung über Politik im Jahr 2017“. Am Kiosk verkaufte das Heft 40/2017 weit mehr als der Durchschnitt in diesem Jahr. Auch bei Blendle war die Schulz-Story der am besten verkaufte Artikel im Oktober. Exzellenter Journalismus ist also auch ökonomisch wertvoll.

In meiner JOURNALISMUS!-Kolumne bei kress.de habe ich in einer Blattkritik analysiert, warum die Reportage so fasziniert – und warum sie wichtig ist für Bürger, Demokratie und Journalismus.

Spiegel-Reporter Markus Feldenkirchen begleitete den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz fast ein halbes Jahr und war überall dabei – auch bei Gesprächen, von denen sonst Journalisten ausgeschlossen sind. Die Reportage ist mit rund 13.000 Wörtern umfangreich wie ein kleines Buch; die Hörfassung mit gut anderthalb Stunden Dauer würde nicht einmal auf eine CD passen. Hier die Kolumne, leicht überarbeitet:

Wahlabend. Merkel und Schulz verlassen die TV-Elefantenrunde. Mit der eindrucksvollsten Passage der Geschichte endet die Langzeit-Reportage von Markus Feldenkirchen über den Kandidaten Martin Schulz:

Nach der Sendung gibt er der Frau, die er eigentlich ablösen wollte, kurz die Hand und verschwindet ohne ein weiteres Wort. Er läuft auf den nächstbesten Aufzug zu, aber er darf nicht einsteigen, eine Frau verweigert ihm den Zutritt: „Dieser Aufzug ist für die Frau Bundeskanzlerin reserviert.“

„Ach so, klar, da kann das gemeine Volk natürlich nicht mitfahren“, sagt Schulz. „Ich nehme dann den normalen Aufzug.“

In diesen Sätzen konzentrieren sich die Stärken der Reportage: Der Journalist nimmt sich zurück, beobachtet genau und lässt seinen Helden sprechen, der zum Anti-Helden geworden ist. Der Reporter kommentiert nicht, er lässt die Szene unvermittelt auf den Leser prallen. Die Auswahl ist der Kommentar des Reporters, das, was er aus Tausenden von möglichen Szenen für seinen Artikel nutzt.

Markus Feldenkirchen hätte sicher gerne das letzte Wort gehabt: Fast sechs Monate hat er den Kandidaten Schulz begleitet, war bei Gesprächen dabei, von denen ihn die Berater des Kandidaten gerne ausgeschlossen hätten. Feldenkirchen formuliert den letzten Satz nicht selber, er zeichnet kein sprachliches Bild, das bei Preisverleihungen zitiert würde: Er lässt im Kopf des Lesers einen kleinen Film entstehen, mit Martin Schulz in der Hauptrolle. Dieser Film bleibt im Kopf.

Und wenn Martin Schulz sogar Kanzler geworden wäre – als Wahlsieger?

Der Reporter, der im Hintergrund bleibt, ähnelt einem Schiedsrichter beim Fußballer, der nicht auffällt, der einfach mitläuft und denen, die spielen, die Hauptrolle überlässt. Das gelingt Markus Feldenkirchen über weite Passagen der Reportage, aber immer mal wieder setzt sich Kommentator durch, der dem Leser unbedingt mitteilen will, wie eine Geste, ein Satz, eine Szene zu deuten ist.

Um 15 Uhr trifft Schulz am Flughafen Schönefeld ein. Er steht vor seinem Wagen, schaltet sein Handy an. Es dauert einen Moment, dann sieht er auf dem Display die Frühprognosen der Meinungsforscher. Es ist, nun auch offiziell, das Ende seiner Kanzlerträume.

Das ist eine solide Beschreibung der entscheidenden Szene am Sonntag der Wahl. Der Leser weiß Bescheid, er braucht keinen Kommentar, auch keine Analyse, dass dies das Ende ist. Aber da kann sich der Reporter nicht mehr zurückhalten, es bricht aus ihm heraus, er schreibt, was der Leser denken soll:

Es ist nicht seine Schuld, dass er den europaweiten Trend nicht umkehren konnte, wonach viele der Sozialdemokratie nicht mehr zutrauen, die richtigen Antworten auf das Zeitalter der Digitalisierung zu haben. In den knapp 200 Tagen, die er nun Parteivorsitzender ist, ist das nicht zu leisten, erst recht nicht in den irren Zeiten des Wahlkampfs. Vielleicht wäre ein Kandidat mit weniger Stehvermögen und Leidenschaft in dieser Stimmungslage sogar noch sehr viel tiefer ins Ziel gekommen.

Über diese Fragen können Journalisten lange streiten: Wie viel Deutung darf in eine Reportage fließen, wie viele kommentierende Sätze? Wie stark darf man den Leser führen? Soll man ihm nicht sein Urteil selber finden lassen?

Eine starke Reportage fasziniert durch ihre Erzählung und einen Ton, der nicht belehrend klingt. Das fällt jedem schwer, der ein halbes Jahr einen Politiker begleitet, der am Ende schon so denkt und fühlt wie er: Da löst sich die Distanz auf.

Wenn ständig schlechte Nachrichten auf einen einprasseln, erhalten die wenigen positiven eine umso größere Bedeutung. Sie wirken wie Antidepressiva gegen die Strapazen und das Gefühl von Vergeblichkeit. Auch wenn Schulz bisweilen in emotionale Löcher sackt, schafft er es immer wieder, sich selbst zu begeistern.

Da beobachtet der Reporter nicht mehr, da spricht schon ein Alter Ego – ebenso wie in diesem Satz:

Er hält eine mitreißende Rede, die Leute feiern ihn. Niemand ahnt, wie es in ihm aussieht.

Der Reporter ahnt es nicht nur.

Es gibt Szenen, in denen der Leser nicht mehr weiß, wer spricht: Schulz oder Feldenkirchen? Als nach der Schleswig-Holstein-Wahl Jörg Schönenborn von der „regionalen Komponente“ spricht, die den Wahlausgang bestimmte:

„Aha“, ruft Schulz. Er hält den Finger in die Luft. „Das ist ’ne interessante Analyse.“ Regionale Komponente bedeutet: SPD-Ministerpräsident Torsten Albig, der auf die falschen Themen gesetzt und ein unfassbar dämliches Interview zu seiner gescheiterten Ehe gegeben hat, ist schuld. Nicht er. Es ist ein klitzekleines Stück Hoffnung an einem trostlosen Tag.

Keinen Konjunktiv nutzt der Autor, diese Eigenart der deutschen Grammatik, eine indirekte Rede markierend: Da denken und fühlen offenbar Schulz und Reporter ähnlich „an einem trostlosen Tag“.

Markus Feldenkirchen schreibt durchgehend im Präsens, er geht chronologisch vor: Das mögen Reporter nicht, ist den meisten zu brav, zu simpel. Doch in der Erzählung eines Wahlkampfs, die ein halbes Jahr umfasst, ist die Chronik der beste, weil einfache Weg: Der Aufstieg und Fall des Helden hat Shakespeare-Format. Das erspart dem Schreiber komplizierte Rückblenden und den wenig schönen Plusquamperfekt.

Er sitzt in seinem Büro. Wieder läuft der Fernseher, wieder eine Niederlage, diesmal die schlimmste, in Nordrhein-Westfalen, Kernland der SPD. „Das Leben ist wie eine Hühnerleiter“, sagt Schulz. „Beschissen.“ Niemand reagiert, Stille im Raum. „Ich bin jetzt königlicher Niederlagenkommentator.“

Feldenkirchen verlässt zwar selten, aber unnötig, den Chronik-Modus und wechselt die Perspektive, interpretiert Episoden mit dem Wissen dessen, der den Ausgang kennt – wie die Leser. Zur Kampagnen-Unterbrechung während der Landtagswahlkämpfe lässt der Reporter Schulz aus dem Off des Nachhinein sprechen:

„Das war falsch“, sagt Schulz im Rückblick. „Wir hätten das weitermachen müssen.“

„Wie man inzwischen weiß“, so wird auch das TV-Duell aus dem Nachhinein beurteilt: So verlässt Markus Feldenkirchen den Strom der Erzählung. Die Reportage ist aber keine Analyse einer verlorenen Wahl, es ist die Geschichte von Aufstieg und Fall, von Wegen, Umwegen und Holzwegen. Der Vorteil von gradlinig erzählten Geschichten ist: Das Erzählen ohne erhobenen Zeigefinger, ohne dies „Ich weiß alles besser“. Im Nachhinein ist jeder klüger: Das ist die Haltung der Leitartikler, der Besserwisser.

Trotz einiger Einwände, die ein guter Redigierer hätte entdecken müssen:

Diese Langzeit-Reportage im „Spiegel“ ist ein journalistischer Glücksfall – mehr noch: Eine Liebeserklärung an die Politik in diesen unruhigen Zeiten, eine Verbeugung vor der Demokratie. Sie holt die Politiker vom Sockel, macht dem letzten AfD-Anhänger klar, dass Politik Menschenwerk ist – und so gesehen und respektiert werden sollte.

Markus Feldenkirchen sollte aus der Reportage ein Buch machen mit all den Geschichten, die es noch zu erzählen gibt.

„Spiegel“-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer über die Schulz-Story: Eine Geschichte, von der Reporter träumen

Feldenkirchen konnte mit Schulz im Taxi, im Flugzeug und zu Fuß reisen, ihn zu 50 Terminen begleiten; Strategiesitzungen, späte Currywurst-Dinner, ein letzter Kaffee (beziehungsweise Kräutertee, durch Inge Schulz ausgetauscht) am Wahlsonntag auf der Terrasse in Würselen inklusive. Fünf Monate lang war Feldenkirchen immer auf Abruf, Spontaneität ist ja alles im Wahlkampf. Häufig bekam er von Schulz oder einem seiner Leute 15 Minuten vor einem Treffen, einer Besprechung, einem Aufbruch einen Anruf. Am Ende der langen Tage war der Reporter stärker erschöpft als der Kandidat. „Wie soll das später eigentlich heißen, was Sie da schreiben: So wird man Oppositionsführer?“, fragte Schulz im August.

Es gab keine Tabus, nur die Wirklichkeit der Politik im Jahr 2017 und die eine Absprache, dass der Text erst nach der Wahl erscheinen dürfe. Und so ist eine dieser Geschichten entstanden, von denen Reporter und Chefredakteure träumen. Weil sie bleiben werden. Weil sie erzählen, was wirklich geschah.

Anfangs war Martin Schulz übrigens, natürlich, zögerlich gewesen. Der Kollege Feldenkirchen und ich hatten den Kandidaten in Hannover getroffen und ihm von der Idee erzählt; ich hatte einen Text des „New Yorker“-Chefredakteurs David Remnick in der Tasche, den dieser über die letzten Amtstage Barack Obamas geschrieben hatte, eben weil Obama dem Kollegen Remnick die Möglichkeit dazu gegeben hatte.

So etwas funktioniert ja nur mit Zugängen. Und mit Ernsthaftigkeit. Und wenn beide Seiten glauben, dass Politik, dass überhaupt Macht sich nicht abschotten darf. Zugänglich sein muss. Verletzlich sein darf. Dass eben hierin Mut liegt. Schulz‘ Umfeld war gegen das Projekt: viel zu riskant. Das war selbstverständlich nachvollziehbar.

Also vergingen drei Wochen. Dann sagte Schulz: „Wir machen das.“ Und in Zeiten wachsender Politikverdrossenheit hielte ich es für gut, wenn sehr viel mehr Politiker sehr viel mehr Transparenz und Einblicke zuließen. Damit die Bürger erkennen könnten, dass es sich bei denen da oben um Menschen handelt, mit Stärken und Schwächen, mit Zweifeln und Überzeugungen; und damit die Politiker erkennen könnten, dass es nur der AfD hilft, wenn Imageberater und Pressestellen die Schwächen und die Zweifel verdecken wollen.

(Klaus Brinkbäumer in „Zur Lage“, dem Morgen-Newsletter des „Spiegel“ am 30. September 2017)

Eine vorbildliche Reportagen-Reihe: Die 10 Gebote, in die Gegenwart übertragen

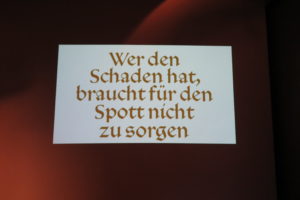

Luthers Beitrag zur Neid-Debatte: Eine Tafel aus der Ausstellung „Luther und die Sprache“ auf der Wartburg 2016

Lasst uns über die Veränderung in der Gesellschaft nachdenken, über den Verlust der Werte! Das gelingt Zeitungen nur sporadisch, sie sind immer noch auf Aktualität ausgerichtet – und je unruhiger die Zeiten, umso mehr konzentrieren sich Zeitungen auf die Aufregung und Erregung des Tages.

Die Braunschweiger Zeitung hat eine nachahmenswerte Idee: Wir produzieren eine Zeitung auch für den Feiertag, an dem die Menschen Zeit und Muße zum Lesen haben, also beispielsweise heute am Reformationstag – nicht über Luther (über ihn gab’s mehr als genug), sondern über Werte, Veränderung und das Beständige, eben über das, was auch immer wieder Luthers Thema war.

Auf 22 Seiten, nahezu frei von Anzeigen, geht es um Werte und Wandel – allerdings nur am Rande mit Analysen, Theorien und Wertungen. Die Reporterin Katrin Schiebold erzählt auf der Hälfte der Seiten von Menschen: Was verändern sie? Wie werden sie verändert? Was macht ihnen Mut? Was lässt sie verzweifeln?

Der rote Faden ist ein uralter Werte-Kanon: Die Zehn Gebote – auf einer Seite geht es um je ein Gebot, wird ein altes Gesetz in die Gegenwart und ihre Geschichten übertragen:

1 – Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.

Die Reporterin trifft sich mit Christen und Atheisten und lässt sie erzählen: Warum glaubt ein Mensch? Warum widersteht er?

Das 2. Gebot, das wohl schwierigste: „Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen.“

Katrin Schiebold erzählt von Jugendlichen, die den Verlockungen von Islamisten erliegen, und ihren Familien.

3 – Du sollst den Feiertag heiligen.

Ein Pfarrer und ein Ex-Fußballprofi von Eintracht Braunschweig erzählen, warum der Sonntag als Ruhetag wichtig ist. Docj die Gesellschaft ist gespalten: Viele Geschäfte wollen am liebsten jeden Sonntag öffnen.

4 – Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.

Wie geht es Kindern, die nur noch Mutter oder Vater stets in ihrer Nähe haben oder vom Jugendamt „erzogen“ werden.

5 – Du sollst nicht töten.

Eine Oberstaatsanwältin versucht zu verstehen, warum Menschen töten. Es sind erzählende Sätze wie diese, die den Wert der Reportagen ausmachen, kühl, aber nicht kalt, nicht wertend, denn dies gelingt dem Leser besser im Gespräch mit sich selbst:

Der Angeklagte hält sein Holzkreuz in den Händen, er zeigt keine Reue, kaum eine Regung. Dabei wäre das so wichtig gewesen für seine zehn Kinder, die während des gesamten Prozesses vor dem Braunschweiger Landgericht vergeblich auf eine Erklärung des 54-Jährigen warten. Warum hat er ihre Mutter in der katholischen Kirche in Braunlage getötet? Warum hat er versucht, sie mit Medikamenten zu vergiften, schließlich das Gewehr auf sie gerichtet und geschossen, warum hat er einen seiner Söhne und seine zwölfjährige Tochter dazu gezwungen, das Blut wegzuwischen und die Leiche fortzuschaffen? Warum macht ein Mensch so etwas?

Warum?

Es gibt Taten, die so grausam sind, dass sie selbst routinierte Kriminalisten und Ermittler fassungslos machen. Der Mord an der Küsterin in Braunlage vor fünf Jahren gehört dazu. Kirsten Böök hatte damals als Oberstaatsanwältin die Ermittlungen geleitet. „Der Fall war auch deshalb so ungeheuerlich, weil der Täter eiskalt vorging“, sagt sie. Er habe seine Kinder instrumentalisiert, sie dazu gezwungen, die Spuren seiner Tat zu beseitigen. Außerdem habe er seinen Sohn belastet, um die Schuld von sich zu nehmen.

6 – „Du sollst nicht ehebrechen“.

Eine Wolfsburger Standesbeamtin erzählt von der Trauung – und ein Braunschweiger Familienrichter von Scheidungen.

7- „Du sollst nicht stehlen.“

Vom Datendiebstahl berichtet ein Verfassungsschützer in einem Interview.

8 – „Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.“

Cybermobbing trifft viele junge Menschen, aber nicht nur sie. Wer Opfer wird, kann sich nur schwer von der Schmach befreien.

Paul und Celina sind ein Paar, doch dann trennt sich der 16-Jährige von seiner Freundin, weil er eine andere kennengelernt hat. Für Celina bricht eine Welt zusammen, sie ist gekränkt, verletzt, eifersüchtig. Abends sitzt sie in ihrem Zimmer, sucht nach einem Ventil, ihrer Wut und Verzweiflung Luft zu machen. Sie nimmt ihr Smartphone, öffnet eine WhatsApp-Gruppe und tippt: ,Paul hat mich vergewaltigt.‘ Der Satz verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Es kommt zu strafrechtlichen Ermittlungen. Am Ende stellt sich heraus: An dem Vorwurf ist nichts dran, Celina hat sich dafür rächen wollen, dass Paul sie verlassen hat. Doch der Vorwurf ist in der Welt.“

9 – „Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus.“

Ein Neidforscher erklärt, warum sich Menschen ständig miteinander vergleichen – und wann ein Vergleich zum Neid wird.

10 – „Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh noch alles, was dein Nächster hat“.

Partnervermittlungen im Internet – und der Seitensprung, der doch die Ausnahme ist.

Eine Reportagen-Reihe – zum Nachahmen empfohlen – nicht nur an Feiertagen. Wer keine komplette Ausgabe damit produzieren kann, dem ist eine Serie über Tage und Wochen zu empfehlen. Sie kommt den Lesern sogar mehr entgegen: Wie viele nehmen sich die Zeit, stundenlang eine Zeitung zu lesen, prall mit exzellenten Geschichten gefüllt?

Schlag nach im „Handbuch des Journalismus“: Leser-Kritik an einer Wahlkampf-Reportage

Wer im Wahlkampf eine Reportage schreibt, sogar locker, vielleicht auch flockig mit Kandidaten und Emotionen umgeht, den kritisieren Leser schnell: Das ist kein guter Journalismus; der sei sachlich, objektiv und langweilig.

In der Braunschweiger Zeitung schrieb eine Leserin zu der Reportage „Martin Schulz – wie ein Popstar umjubelt“ (15. September 2017):

„Betrachte alles von der guten Seite“, ist meine Devise. Bei oben genanntem Artikel ist das allerdings unmöglich. Dass alles, was in den verschiedenen Medien geschrieben oder gesprochen wird, nicht der Meinung aller entspricht, ist nicht zu ändern und gut so. Gleichwohl gilt auch für Journalisten, sich an Regeln zu halten, die guten Journalismus ausmachen. Den publizistischen Grundsätzen im Pressekodex ist zu entnehmen, dass Journalisten ihre publizistische Aufgabe fair, nach bestem Wissen und Gewissen, unbeeinflusst von persönlichen Interessen und sachfremden Beweggründen wahrnehmen sollten.

Trifft das auf den genannten Artikel zu? Dort schreibt Frau Richter (die Reporterin) unter anderem: „kühner Herausforderer“, „selbst ein dänischer Journalist“, „keck im offensichtlichen Parkverbot“, „außergewöhnliche Vorgänge“, „lugen … finster drein“, „heftig am Bierzelt zerrt“, „behilft sich mit Spickzettel“, „korrigiert er auf Zuruf“, „spult seine Rede nicht herunter“.

Der Ombudsrat der Zeitung nahm sich des Falls an und bat die Reporterin Ann Claire Richter, Stellung zu nehmen (14. Oktober 2017):

Ich bedauere sehr, dass der Leserin mein Text zum Wahlkampfauftritt von Martin Schulz missfällt. Möglicherweise hat sie zu diesem Anlass einen nüchternen nachrichtlichen Bericht erwartet, wie er vielfach auf unseren Politikseiten zu finden ist. Mein Auftrag aber war es, eine Reportage für den Lokalteil zu schreiben, die die Atmosphäre bei diesem Politiker-Besuch einfangen sollte.

Während eine Nachricht oder ein Bericht Distanz wahren müssen, dürfen Reportagen ausdrücklich sehr nah und bildhaft an das Geschehen heranrücken. Es gilt sozusagen, mit Worten einen Film im Kopf des Lesers zu erschaffen. Im „Handbuch des Journalismus“ von Wolf Schneider und Paul-Josef Raue ist die Reportage unter der Rubrik „Die unterhaltende Information“ zu finden.

Formulierungen wie „er spult seine Rede nicht herunter“ oder „Wind, der heftig am Bierzelt zerrt“ in meinem Text widersprechen meines Erachtens also nicht den Regeln, die guten Journalismus ausmachen.

In der Kritik wird jedoch deutlich, woran sich Leser reiben:

- Wertungen des Redakteurs, also versteckte Kommentare, mögen nur Leser, die die Perspektive des Redakteurs teilen. „Keck im offensichtlichen Parkverbot“ liest sich flott und neckisch, aber macht deutlich, dass der Journalist den Politiker als hochmütig bewertet: Er kümmert sich nicht wie ein einfacher Bürger um ein Verbot. Bei solchen Adjektiv- und Adverb-Ansammlungen lohnt die Gegenprobe: „Der Politiker stellt sich ins Parkverbot“ – das ist genau beobachtet und überlässt die Wertung dem Leser, der „keck“ urteilt oder „frech“ oder „arrogant“.

- Nicht-Sätze meist vermeiden, stattdessen das beschreiben, was man sieht. „Schulz spult seine Rede nicht herunter“ schreibt der Redakteur. Nur – wie redet er wirklich?

- Adjektive meiden, die dem Leser den Standpunkt des Redakteurs aufdrängen wie „kühn“, „keck“, „außergewöhnlich“ und „finster“. Am besten nutzt man nur Adjektive, die beschreiben, wie ein rotes Buch oder ein weißes Hemd.

Die Reportage, vor allem in Kampfzeiten, soll anschaulich beschreiben, was ist, damit sich der Leser ein eigenes Bild machen – und sein eigenes Urteil bilden kann.

Was unterscheidet journalistische und literarische Sprache?

SZ-Kulturredakteur Thomas Steinfeld lobt in einem Interview den Schriftsteller David Lagercrantz, der die Millenium-Serie nach dem Tod von Stieg Larsson weiterschreibt:

Stieg Larsson konnte sprachlich sehr schlicht, ja plump sein. Das ist bei Ihnen anders.

In der Entgegnung geht Lagercrantz, der auch Journalist ist, auf den Unterschied zwischen journalistischer und literarischer Sprache ein:

Stieg Larssons Sprache – oder die Sprache, die er in seinen Büchern benutzte – (hat) einen eigenen Charakter, der mit Kategorien wie Eleganz oder Präzision nicht zu erfassen ist: Sie ist vom Journalismus geprägt, vom Willen zur Einfachheit und Deutlichkeit, sie verrät Eile und den Eifer, in der Geschichte voranzukommen. Es kann gut sein, dass diese Sprache zum Erfolg der Bücher beitrug – eben weil sie so roh ist, weil sie etwas Wildes hat. Ich habe versucht, mich dieser Form anzupassen, aber mit meinen Mitteln: Tatsächlich habe ich so gut geschrieben, wie ich eben zu schreiben vermag.

Quelle: Süddeutsche Zeitung, 7. September 2017 /E-Paper

Timothy Garton Ash: Vom rechten Umgang mit Populisten

Timothy Garton Ashs Buch „Redefreiheit – Prinzipien für eine vernetzte Welt“ erscheint im Hanser Verlag. Foto: Hanser

Wie können Politiker die Populisten in die Schranken weisen? Der britische Historiker Timothy Garton Ash rät in einem Interview auf NDR Kultur: Eine bessere Sprache finden, um den Menschen zu vermitteln, was sich durch die Globalisierung konkret verändert.

Was Ash Politikern rät – „an die Wurzeln gehen“ -, ist ein ebenso guter Rat für Journalisten, die zu oft den Politiker-Jargon imitieren.

Politiker sprechen ein Kauderwelsch, nutzen Schablonensprachen – und davon sind die Menschen müde. Dann kommt ein Trump: Ja, den verstehen wir doch; der spricht wie ich.

Politiker der liberalen Mitte müssen laut Ash eine einfache, klare, auch eine emotionale und packende Sprache finden. Es ist falsch, die Erzählung von der gespaltenen Nation von den Populisten zu übernehmen: Die einen sind das Volk, die anderen die Fremden. Das verdeckt, wie unterschiedlich das Volk ist, wie verschieden die Interessen. „Populisten schmelzen verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Interessen zusammen“, resümiert Ash, es gebe eine Koalition der Unwilligen.

Ein Minimum an Worten gibt ein Maximum an Aussage

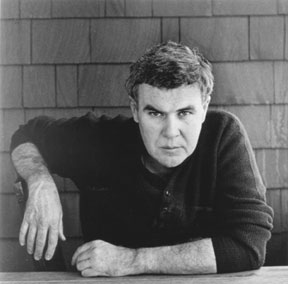

Noch einmal ein Plädoyer für einen wortkargen Stil, der nicht ausschmückt, weder Pathose noch Ironie noch überflüssige Adjektive nutzt, sondern die Welt, wie sie ist, in wenigen Worte beschreibt. Ein Vorbild ist der amerikanische Autor Raymond Carver (1939-1988), der aus einfachen Verhältnissen kam. Über seinen Sprachlehrer John Gardner sagte er:

Er wurde nicht müde, mir zu erklären, worauf es beim Schreiben einer Kurzgeschichte ankommt: nämlich auf alles. Er half mir zu verstehen, wie wichtig es ist, auf der Genauigkeit des Ausdrucks zu bestehen. Und er hat mir gezeigt, wie man mit einem Minimum an Worten ein Maximum an Aussage erzielen kann.

Wenn der Autor seinem Text nicht traut

Olga Grjasnowa: Ihr Roman „Gott ist nicht schüchtern“ erscheint im Aufbau-Verlag. Foto: Rene Fietzek

Warum schreibt Olga Grjasnowa klar und nüchtern? Wer gern ausschmücke, so die Autorin in einem NDR-Gespräch, zeige, „dass er seinem Text nicht traut“. Oder er wirke pathetisch.

Ein Plädoyer gegen zu viele Adjektive, die nicht beschreiben, was ist, sondern zeigen, wie der Autor es sieht.

Olga Grjasnowa hat mit „Gott ist nicht schüchtern“ einen Roman über Syrien geschrieben, erschienen im Aufbau-Verlag.

.

Journalismus und PR: Was sie trennt. Was sie verbindet.

Ulrike Demmer war Redakteurin der Madsack-Redaktionen in Berlin. Sie wechselte ins Presseamt und ist stellvertretende Regierungssprecherin. Sabine Adler war Korrespondentin des Deutschlandfunks und wurde Sprecherin des Bundestagspräsidenten; sie kehrte nach knapp einem Jahr vom PR-Job zurück in die Redaktion: „Man wird mundtot gemacht; ich fand das furchtbar. Man büßt doch ein hohes Maß an Freiheit ein“, sagte sie in einem Zapp-Interview.

Auch wenn immer mehr gut ausgebildete Redakteure in die PR wechseln, rümpfen die meisten fest angestellten Redakteure die Nase, wenn sich Pressesprecher oder PR-Leute Journalisten nennen. Klaus Kocks, der letzte VW-Sprecher mit Vorstandsrang, ärgert sich über solche Redakteure, „die sich auf dem Ruhekissen der vierten Gewalt räkeln“ und spottet über die „Speichelleckerei gegenüber Lobbying, über die Bequemlichkeit, mit der einige nachbeten, was andere vorsetzen“.

Redakteure, die – ohne sich zu räkeln – in der Unabhängigkeit bleiben, ärgern sich umso mehr, wenn sogar Leser ihre Unabhängigkeit anzweifeln. Degradieren sie ihre Leser zu besseren Pressesprechern, reagieren sie wie Henning Noske, der Lokalchef der Braunschweiger Zeitung ist; er schrieb vor wenigen Tagen in seiner Kolumne „Offen gesagt“:

Kürzlich las ich in einem unserer Internet-Kommentarforen: ‚Herr Noske macht seinem Ruf als Pressesprecher der BISS wieder alle Ehre.‘ Die BISS, das ist die ,Bürgerinitiative Strahlenschutz‘ im Braunschweiger Norden. Zu viel der Ehre, liebe Kommentatoren. Denn wenn einer Pressesprecher wird, muss er sich aus der Redaktion verabschieden. Pressesprecher ist ein ehrenwerter Beruf, den viele Journalisten einschlagen und klasse ausüben. Klar ist allerdings auch: Sie verbreiten Informationen und Wahrheiten, die im Interesse ihres Unternehmens oder ihrer Organisation liegen. Die Zeitung – gedruckt oder online – leistet sich ein Leser, der unabhängig und unvoreingenommen informiert werden will.

Die Pressefreiheit, die unsere Verfassung garantiert, gilt eben nicht für Pressesprecher und Lobbyisten, auch wenn sie mitunter meinen, Parteien und Politiker, für die sie arbeiten, würden sie verleihen und garantieren – und auch einschränken, wenn es sein muss.

Der Public Relations-Sektor wächst, der Journalismus schrumpft; Öffentlichkeitsarbeit wird vom Journalismus unabhängiger,

stellt der Journalistik-Professor Stephan Ruß-Mohl fest, beklagt eine zunehmende Abhängigkeit und mahnt: „Eine sehr gefährliche Dynamik.“

Der Professor trennt scharf: Hier Journalismus – und auf der anderen Seite PR, die folglich kein Journalismus ist. Was unterscheidet also, wenn überhaupt, Journalismus von PR?

Erst einmal: nichts. Beide nutzen die Sprache; sie schreiben so, dass ihre Leser sie verstehen; sie buhlen um Aufmerksamkeit; sie verführen mit Bildern und Grafiken; und sie schreiben für einen Auftraggeber, ob es ein Referatsleiter im Ministerium ist oder Millionen lesend hinter der Bildzeitung. Die Sprache beherrschen müssen alle, die von Menschen und für Menschen schreiben. Und die Regeln der Verständlichkeit gelten für einen Bericht über die Bundestags-Sitzung ebenso wie für einen PR-Artikel über neue Produkte.

Und jeder, der schreibt, wird von einem bezahlt, für den er schreibt. Für den Pressesprecher ist es sein Chef, der meist eitel ist, oder der Referatsleiter im Ministerium, der seine Bürokratensprache schätzt, oder die Marketing-Chefin, die ungenießbare Adjektive verlangt.

Redakteure schreiben für den Chefredakteur oder Verleger, Feuilleton-Redakteure für Intendanten und Dirigenten, deren Beachtung sie suchen und finden; im besten Fall schreiben Redakteure für die Leser, für Tausende und Zigtausende, die eine Zeitung abonnieren oder kaufen.

Man mag den Redakteur mehr achten, der für Tausende schreibt, als den Lobbyisten, aber im luftleeren Raum schreibt keiner. Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, mag eine zynische Boulevard-Weisheit sein, aber sie stellt klar: Thema oder Richtung, Sprache oder Ansprache – bestimmt in der Regel der, der bezahlt, ob es die Bürger sind oder der Bürgermeister.

Doch es gibt, bei vielen Gemeinsamkeiten, eine klare Grenze: Sie verläuft eben zwischen unabhängiger Information auf der einen Seite und Verlautbarung wie Propaganda auf der anderen Seite. Der unabhängige Redakteur ist eigentlich nur einem Auftraggeber verpflichtet: Den Bürgern, denen er die notwendigen Informationen zu beschaffen hat, damit sie ihre Macht in der Demokratie ausüben können.

Die Pressefreiheit, die unabhängige Journalisten genießen, ist nicht ihre Freiheit, es ist die Freiheit der Bürger. Sie leihen den Journalisten die Macht, für sie alle Informationen zu sammeln, und verbinden sie mit der Verpflichtung, wichtige Informationen sofort an sie weiterzugeben. Der Journalist handelt also für seinen Auftraggeber – wie ein Treuhänder.

Zeitungen sind ein Markenartikel, sogar der Markenartikel der Demokratie. Und so sind Redakteure, im Gegensatz zur PR-Mitarbeitern, unverzichtbar für unsere Gesellschaft.

Bearbeitete und erweiterte Fassung auf der Webseite von KM (Kompaktmedien): http://www.kompaktmedien.de/wie-viel-journalismus-steckt-in-der-pr/

Fehlerkorrektur

Dies ist eine bearbeitete Fassung. Die Funktion von Ulrike Demmer ist nun korrekt angegeben. Dank an dp-Chefredakteur Sven Goesmann für den Hinweis.

Rubriken

- Aktuelles

- Ausbildung

- B. Die Journalisten

- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen

- C 5 Internet-Revolution

- C Der Online-Journalismus

- D. Schreiben und Redigieren

- F. Wie Journalisten informiert werden

- Friedhof der Wörter

- G. Wie Journalisten informieren

- H. Unterhaltende Information

- I. Die Meinung

- Journalistische Fachausdrücke

- K. Wie man Leser gewinnt

- L. Die Redaktion

- Lexikon unbrauchbarer Wörter

- Lokaljournalismus

- M. Presserecht und Ethik

- O. Zukunft der Zeitung

- Online-Journalismus

- P. Ausbildung und Berufsbilder

- PR & Pressestellen

- Presserecht & Ethik

- R. Welche Zukunft hat der Journalismus

- Recherche

- Service & Links

- Vorbildlich (Best Practice)

Schlagworte

Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche

Letzte Kommentare

- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...

- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...

- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...

- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...

- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...

Meistgelesen (Monat)

Sorry. No data so far.

Meistgelesen (Gesamt)

- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre

- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ

- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)

- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)

- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von