Journalisten müssen mehr moderieren – Interview mit Medien-Professor Hans-Jürgen Bucher (Teil 1)

Hans-Jürgen Bucher war der erste Professor, als vor zwanzig Jahren die „Medienwissenschaft“ in Trier gegründet wurde. Zum Jubiläum, das am Samstag (27. Januar 2018) gefeiert wird, sprach ich mit Professor Bucher über das Verhältnis von Medienwissenschaft und Journalisten, die Ausbildung von Journalisten in den USA und in Deutschland sowie den Unwillen von Journalisten an der Weiterbildung.

Herr Professor Bucher, Medienwissenschaftler und Journalisten in Deutschland scheinen in verschiedenen Welten zu leben. Was läuft da schief?

Nichts, ich sehe darin kein Problem, sondern eine Chance: Journalisten und Medienwissenschaftler müssen in zwei verschiedenen Welten leben. Täten sie das nicht, würden sich die wechselseitige Kritik und Befruchtung aufheben. Journalismus unterliegt z.B. der Aktualitätsmaxime, was für die Wissenschaft nicht gelten kann, die an langfristigen Erkenntnissen – genannt Grundlagenforschung – interessiert sein muss. Journalismusforschung ohne Distanz zum Journalismus ist rein logisch gar nicht möglich – wenn sie nicht zur Reportage über Journalisten verkommen möchte (was es natürlich auch manchmal gibt).

Das hört sich nett an: Wechselseitige Befruchtung. Die setzt aber Begegnung voraus: Wie kommen nun Medienwissenschaftler und Journalisten in einen Dialog?

Zum Beispiel dadurch, dass man sich gegenseitig zu Tagungen einlädt, wie wir das in der Trierer Medienwissenschaft bei einer Tagung zur journalistischen Qualität getan haben. Auch anwendungsorientierte Forschungsprojekte in Kooperation mit Redaktionen sind ein guter Weg, in einen Dialog zu kommen. Wir haben das bei verschiedenen Relaunch-Projekten von Zeitungen ebenso praktiziert wie bei der Evaluierung von Online-Angeboten.

Sie lehrten als Gastprofessor in den USA, wo die Kommunikation zwischen Redaktionen und Wissenschaft alltäglich ist. Dort werden alle Redakteure an Universitäten ausgebildet. Wäre das ein Vorbild für uns?

Diese Frage wird für die Journalistenausbildung in Deutschland gestellt, seit sich Karl Jäger und Emil Dovifat in den 1920er-Jahren mit den viel älteren US-amerikanischen Universitäts-Curricula für Journalisten befasst haben. Beide haben darauf hingewiesen, dass bei einem Vergleich der Ausbildungswege auch die Unterschiede zwischen den Journalismus-Kulturen in den beiden Ländern zu berücksichtigen sind.

Beide beurteilen demzufolge die universitäre Journalisten-Ausbildung in den USA als „Drill“ und „Berufsausbildung“, während in Deutschland, damals wie heute, der Ansatz einer „Berufsbildung“ oder „Berufsvorbildung“ – wie es bei Jäger heißt – verfolgt wird.

Also doch unser „Learning by doing“ mit ein bisschen Journalistenschule zwischendrin?

Man kann lange darüber streiten, welches der bessere Weg ist. Im Grund haben wir in Deutschland ja beide Modelle: Auf der einen Seite die stark am Beruf ausgerichteten Studiengänge, beispielsweise in Dortmund und Leipzig oder an den Hochschulen Darmstadt und Bremen; auf der anderen Seite die stärker wissenschaftlich ausgerichteten Studiengänge, die wissenschaftliches Wissen über Medien und Journalismus im Sinne eines Orientierungswissens für den späteren Beruf vermitteln.

Ich persönlich halte den zweiten Weg angesichts der hohen Dynamik der Medienentwicklung derzeit für nicht verzichtbar: Universitäten können nicht ein Volontariat ersetzen, und sie sind auch keine Fachhochschulen für die Berufsausbildung.

Hat das zur Folge, dass ein angehender Medienwissenschaftler dem Journalismus fern bleibt, nie in eine Redaktion schaut?

Es spricht überhaupt nichts dagegen, in das zu vermittelnde Orientierungswissen auch die Perspektive der aktuellen Medienpraxis einzubeziehen, sei es durch Lehrbeauftragte aus dem Journalismus, verpflichtende Praktika und medienpraktische Lehrveranstaltungen oder – wie wir das in Trier praktizieren – durch eine Honorarprofessur, die von einem Medienpraktiker und Medienberater besetzt ist.

Gehört die Journalistenausbildung also, wenn überhaupt, an die Fachhochschule? Oder in die großen Akademien der Konzerne wie bei Springer oder RTL?

Viele Wege führen in Deutschland in den Journalismus, und das halte ich für einen Vorteil und keinen Nachteil. Die Anforderungen in den verschiedenen Redaktionen sind auch so unterschiedlich, dass es falsch wäre, den Berufszugang auf ein Modell zu beschränken. Der Redakteur bei der ZEIT braucht andere Qualifikationen als ein Lokaljournalist oder der Video-Reporter für ein Online-Magazin.

Entscheidend ist, dass die Weiterbildungsangebote auch nach dem Abschluss der ersten Phase einer hochschulgebundenen Ausbildung vorhanden sind. Hier würde meine Kritik ansetzen – auch aus der eigenen Erfahrung an einer Journalistenschule: Kaum ein Berufsstand ist so weiterbildungsresistent wie Journalisten. Würde sich das ändern, hätte das gravierende Auswirkungen auf die Qualität der verschiedenen Medienangebote.

Steckt die Journalismus-Forschung bei uns, im Vergleich zu den USA, noch in den Kinderschuhen?

Nein, das Gegenteil erleben Sie immer wieder in Forschungs-Kooperationen und auf internationalen Tagungen: Die Journalismusforschung hat in Deutschland in den letzten 40 Jahren eine eigenständige Entwicklung genommen, mit einer gründlichen theoretischen Fundierung, die es so in den USA nicht gegeben hat. Diese Entwicklung spiegelt sich auch darin, dass für den Journalismus und die Journalismusforschung eine vorbildliche deutschsprachige Einführung- und Fundierungs-Literatur vorliegt.

Wolf Schneider, einer der Großen des Journalismus, rät dringend ab, Germanistik, Soziologie, Psychologie und Kommunikationswissenschaften zu studieren. Ein junger Mensch verplempere dafür Jahre seines Lebens. Woher kommt diese weit verbreitete Verachtung des Akademischen im Journalismus?

Ich halte das für keine Mehrheitsmeinung. In ihrer Pauschalität leisten sie auch populistischen, anti-intellektuellen Strömungen Vorschub. Dahinter scheint mir die Auffassung zu stecken, dass Journalismus ein Begabungsberuf ist, den man nicht erlernen kann. Je komplexer die Medienlandschaft wird, umso weniger ist es ausreichend, nur gute Texte schreiben zu können. Im Übrigen hätten Wolf Schneiders Bücher zum journalistischen Schreiben eine bisschen mehr akademisch-linguistisches Basiswissen gut getan.

Sie sind einer der wenigen Professoren, der aus dem Journalismus kommt. Zwar wollten Sie eigentlich Sportlehrer werden, aber gingen nach dem Referendariat in die Wissenschaft, promovierten und lehrten als Dozent am Haus Busch, einer der bedeutenden Ausbildungs-Stätten in den achtziger und neunziger Jahren. Warum volontierten Sie dann noch beim Schwäbischen Tagblatt in Tübingen?

Ich wollte – neben meiner Neugier – wissen, ob meine Ideen für einen guten Journalismus auch praxistauglich sind. Wir hatten an der Journalistenschule das Konzept „Textdesign“ entwickelt – also die Idee, dass Form und Inhalt auch im Journalismus zusammengehören und deshalb Design nicht Verpackungskunst ist, sondern Teil des Journalismus.

Ich hatte bereits während meiner Promotion zu einem Pressethema verschiedene Praktika bei der Lokalzeitung in Tübingen, dem Schwäbischen Tagblatt, absolviert und dabei ein Volontariats-Angebot erhalten, das der damalige Chefredakteur mir für einige Zeit offen gehalten hat. Ich habe das Angebot dann aufgegriffen, da das Schwäbische Tagblatt damals als eine der innovativsten und besten Lokalzeitungen in Deutschland galt.

Die „taz“ beschrieb es 2004 als „eine journalistische Blüte im Sumpf einer von kleinmütigen und buchhalterischen Verlegern beherrschten Zeitungslandschaft“. Die erschien mir als gute Lehrstelle mit den entsprechenden Freiräumen zum Ausprobieren unkonventioneller Ideen – was sich auch bestätigt hat.

„Der Kontrast zum langatmigen wissenschaftlichen Arbeiten kam mir damals sehr entgegen“, zitiert sie die Süddeutsche Zeitung. Haben Sie in den zwei Jahrzehnten als Hochschul-Lehrer die Brücke schlagen können: Weniger langatmig, mehr knapp und hilfreich?

Zumindest kam mir beim Aufbau des Studienganges „Medienwissenschaft“ an der Universität meine journalistische Praxiserfahrung sehr zu Hilfe. Ich hatte ja nach der Zeitung noch als Hörfunkjournalist im Tübinger Landestudio des SWR – der damals noch SWF hieß – gearbeitet und auch journalistische Weiterbildungsseminare an verschiedenen Universitäten und Einrichtungen angeboten.

Sehr früh gelangte dann – dank produktiver Kontakte zu früheren Kollegen an der Journalistenschule – der Online-Journalismus in mein Weiterbildungs-Portfolio, an dem die Relevanz des Konzeptes „Textdesign“ noch offensichtlicher geworden ist: Im Internet ist Design der Schlüssel zum Inhalt. Die Denomination der Trierer Professur als Printprofessur habe ich dann von Beginn auf „Print- und Online-Professur“ ausgeweitet.

Die Trierer Medienwissenschaft war ein der ersten universitären Studiengänge, in denen das Internet zum festen Bestandteil des Curriculums und auch der Forschung gehörte. Insofern: ja die publizistische Praxis hat Eingang in meine akademische Tätigkeit gefunden und auch meine Forschungsinteressen maßgeblich beeinflusst.

Teil 2 folgt

Eine Zusammenfassung des Interviews in meiner Kolumne JOURNALISMUS! auf „kress.de“.

Das Lesen deutscher Zeitungen ist Arbeit

In Skandinavien sind die meisten Lokalzeitungen ein Fest fürs Auge, die dennoch ausreichend Futter für den Verstand bieten: Zeitungen sind aufgemacht wie Magazine mit großzügigem und frischem Layout.

Warum sind deutsche Redakteure offenbar so verschieden im Vergleich zu skandinavischen?, fragte ich Norbert Küpper, einen der wichtigsten Designer für Tageszeitungen in Deutschland:

In Deutschland ist man Journalist, weil man gerne schreibt. Man geht gerne mit Sprache um, ist sprachlich kommunikativ. Dass man auch visuell kommunikativ sein kann und viele Informationen so noch besser übermitteln kann, wird offenbar noch nicht ausreichend vermittelt. Redaktionssysteme scheinen auch zu kompliziert, um alternative Storyformen zu gestalten – jedenfalls für Redakteure.

Die Abneigung, Design zu schätzen, wurzelt tief in der deutschen Zeitungs-Geschichte und der Philosophie, wie wir Journalismus sehen. Die fünf Gründe:

- Das Lesen deutscher Zeitungen ist Arbeit. Wer seinen Verstand nutzen will, muss sich mühen. Immanuel Kant ist der Vater dieser Vermutung, er schreibt in seinem Essay „Was ist Aufklärung?“: „Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen gerne zeitlebens unmündig bleiben.“ Das Gegenteil der Faulheit sind Eifer und Mühe; der ideale Zeitungsleser ist also der Eifrige, der im Weinberg der Aufklärung schuftet.

- Schreiben ist Arbeit.Wolf Schneider hat die Idee festgeschrieben: Nicht der Leser muss sich plagen, um Texte zu verstehen, sondern der Journalist, um sie verständlich zu schreiben. Schneiders Idee ist zwar in vielen Köpfen, die Wirklichkeit ist meist davon entfernt: Menschen scheuen Mühe, Redakteure auch, sie überlassen den Lesern die Arbeit und nennen ihr Ergebnis „anspruchsvoll“.

- Die Welt ist wichtiger als der Nachbar. Der Typ des Generalanzeigers, der in die weite Welt schaut, ist noch immer das Ideal vieler Verleger und der meisten Chefredakteure, auch wenn fast alle Leser- und Marktforschungen das Gegenteil belegen: Das Lokale vorn! Selbst den Oberstudienrat interessiert am meisten das neue Konzept für das Stadtzentrum, auch wenn er kritisiert: Dann erfahren die Bildungsfernen nichts mehr von der Regierungskrise in Bangladesch.

- Der Leser ist nicht bereit. Der Chefredakteur, der im Wochenend-Magazin mit mehr Weißraum spielt, bekommt gleich Anrufe und Briefe von Lesern: „Bekommen Sie den Platz in der Zeitung nicht mehr gefüllt? Ich hätte da einige Anregungen“; andere drohen gleich: „Ich bezahle das Abo nicht für leere Seiten“; wieder andere empfehlen: „Schreiben Sie doch darüber ,Raum für Notizen‘, dann hat es wenigstens einen Sinn.“

- Es hat noch keiner so radikal versucht. Der Verleger fürchtet Ärger und Abo-Kündigungen; er kennt die Schilderung von Kollegen, die nach einem Relaunch von den schrecklichsten Stunden ihres Lebens berichten. Der Chefredakteur fürchtet sich vor dem Unmut seiner Redakteure, die weniger Stellen bekämen zugunsten von Layoutern und Infografikern, die er für ein Qualitäts-Layout einstellen muss.

Mehr zum skandinavischen Layout und zu „Kvinnheringen“, Europas Lokalzeitung des Jahres, die aus Nordnorwegen kommt, im Blog JOURNALISMUS! bei kress.de

Bei den Sprachpäpsten führt Wolf Schneider

Es ist nur das „Streiflicht“ und keine repräsentative Statistik: Der anonyme „Streiflicht“-Autor im katholischen Bayern sucht in der „breit aufgestellten Kultur der Papst-Metaphorik“ und findet viele Päpste in Deutschland – die Wurst-Päpste, den Dübel-Papst, Koch-Papst, Schrauben-, Wein- und Wetter-Papst, Schlager- und Nudelpapst, den Geigen-Papst und den Schwarzen Papst, aber mit ihm nähert sich der Streiflicht-Autor wieder dem Vatikan.

Auch der wichtigste der Neben-Päpste wird erwähnt, der Mitautor des Handbuch des Journalismus:

Augenblicklich führt bei den Sprachpäpsten noch Wolf Schneider, wenn auch nicht unangefochten.

Das „noch“ würden wir gerne streichen. Aber immerhin sind Schneiders Konkurrenten, die Gegen-Päpste, nicht einmal namentlich erwähnt.

**

Quelle: SZ vom 20. Oktober 2016

Barbara Schöneberger und das Übel der Verneinung

Kein normales Frauenmagazin

steht auf der Titelseite direkt unter dem Magazin-Namen „Barbara“: Barbara ist die neue Frauenzeitschrift von Gruner+Jahr mit einer Auflage von 350.000 Exemplaren. Barbara ist die Zeitschrift von Barbara Schöneberger, die einer der schönsten, prominentesten und gefragtesten Moderatorinnen ist, auch Sängerin und bald Wachsfigur im Berliner Kabinett von Madame Tussaud.

Und was ist das Frauenmagazin – außer dass es unnormal ist? Keine Antwort auf der Titelseite, nur noch eine Nicht-Nachricht:

Ohne Botox, Detox und Sex-Tipps

Profis werden kaum diese Titelzeilen erfunden, gar geduldet haben. Nehmen wir einfach an, Barbara habe selbst Hand angelegt und muss Journalismus noch erkunden (und nimmt dabei gleich ihre Fans als Leserinnen mit).

Nicht-Nachrichten sind selten eine Nachricht: Heute kein Wasserrohr-Bruch! Heute kein Brandanschlag! Heute keine Höcke-Rede!

Leser wollen wissen, was ist; sie wollen nicht wissen, was nicht ist. Wolf Schneider zitiert in „Deutsch für Kenner“ eine Studie von „Psychologie today“: Menschen brauchen 48 Prozent mehr Zeit, eine verneinende Aussage zu verstehen als eine bejahende. Von seltenen Ausnahmen abgesehen gilt der Rat für jeden, der seine Leser ernst nimmt: Meide die Verneinung!

Also statt „Keine Waffenruhe mehr in der Ukraine“: „Wieder Krieg in der Ukraine“ (oder wem „Krieg“ zu weit geht: Wieder Kämpfe in der Ukraine); da muss keiner überlegen, was ihm der Redakteur sagen will.

Also Frau Schöneberger: Nur Mut! Sage Deiner Leserin, was sie ohne Sex erwartet!

Überlebt das „fahrvergnügen“ den VW-Skandal in den USA? (Friedhof der Wörter)

Volkswagen exportiert nicht nur Autos, sondern auch deutsche Wörter. Vor 25 Jahren, pünktlich zur deutschen Einheit, sahen die amerikanischen TV-Zuschauer einen Werbespot:

There’s a word for this driving experience (Es gibt ein Wort für dies Fahr-Erlebnis): Fahrvergnügen, Fahrvergnügen.

Dies deutsche Wort ist in die amerikanische Sprache eingewandert – und zum Synonym für deutsche Autos schlechthin geworden. Für unsere Ohren hört es sich vergnüglich an, wenn ein Amerikaner durch die weite Landschaft fährt und knödelt: „What a fahrvergnugen!“

Dan Hamilton ist Professor der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, der ältesten in den USA. Er wundert sich über Liebhaber der amerikanischen Sprache, die das Vordringen des Spanischen beklagen: Offenbar reagieren alle Sprach-Gemeinschaften allergisch auf Zuwanderer, ob es Anglizismen sind oder spanische Wörter.

Hamilton stellt fest, deutsche Wörter drängten immer stärker in die amerikanische Sprache: „Deutsch ist zum Alltags-Englisch geworden! Es ist eine Lego-Sprache: Man nehme einfach zwei Wörter wie zwei Legosteine und füge sie zusammen wie Welt und Schmerz – und der Weltschmerz ist entstanden.“

„Fahrvergnügen“ ist solch ein Lego-Wort wie gut zwei Dutzend deutscher Wörter, die Hamilton auflistet:

- bratwurst,

- gesamtkonzept,

- heiligenschein,

- hinterland,

- leitmotiv,

- luftballon,

- realpolitik,

- rucksack

- schadenfreude,

- wanderlust,

- weltmeister,

- wunderkind,

- zeitgeist

- und kurze Wörter wie angst, kaputt, kitsch oder mensch.

Zu den beliebten Wörtern zählt auch eines, das selbst bei uns kaum gebräuchlich ist: „sprachvergnügen“. Das Magazin „Time“ hat es aus dem „fahrvergnügen“ abgeleitet, die deutsche Botschaft hat im Internet das „Netzwerk Sprachvergnügen“ gegründet.

So hieß „Time“ die deutsche Sprache wieder unter den Weltsprachen willkommen, kommentiert Sprachpapst Wolf Schneider – „nach fast einem halben Jahrhundert des Misstrauens“.

Ob das „fahrvergnügen“ den VW-Skandal um gefälschte Diesel-Werte überlebt? Wahrscheinlich ist das Wort stärker – und der Amerikaner Lust an der deutschen Sprache.

**

Quellen: VW Werbung 1990ß auf Youtube

Die komplette Hamilton-Liste in: Wolf Schneider: Speak German, Seite 25ff

Thüringer Allgemeine, Friedhof der Wörter, 5. Oktober 2015 (hier im Blog erweiterte Fassung)

„Geh zu den Quellen! Geh den Dingen auf den Grund!“ – Der Fragebogen des „Medium Magazin“

„Ein guter Journalist macht sich nicht gemein mit einer Partei, auch nicht mit der seiner Wahl“, antworte ich auf die Frage, warum ich keiner Partei angehöre: Zu lesen im Fragebogen des aktuellen Medium Magazin auf der letzten Seite – als Rausschmeißer aus dem Heft (September 2015). Hier die Fragen und Antworten:

- Warum sind Sie Journalist geworden?

Ich wollte zuerst die Welt verändern – und dann Wolf Schneider. Das war zäher als erwartet. Zum Glück habe ich mich überzeugen lassen: Es reicht, die Mächtigen zu kontrollieren und den Menschen eine gute Zeitung zu geben

- Wie kamen Sie an Ihren ersten Beitrag – und was war das Thema ?

Ein ellenlanges Interview in Castrop-Rauxel mit dem Wissenschaftsminister Gerhard Stoltenberg, das wir Wort für Wort in der Schülerzeitung gedruckt haben. Es hat mir viel Ehre gebracht, aber keine Leser

- Ihre Vorbilder im Journalismus ?

Wolf Schneider, der Sprache zum Leben erweckt; Kurt Kister, der Deutschlands bester Chefredakteur ist; Dieter Golombek, der die Qualität in den Lokaljournalismus brachte

- Ein Journalist ist ein guter Journalist…

wenn er, die Macht im Visier, seine Furcht besiegen kann; wenn er nicht geliebt, aber respektiert werden will; wenn er unbestechlich ist, aber trotzdem freundlich

- Charakterisieren Sie bitte die Herausforderung des Journalismus als Tweet in140 Zeichen.

Liebt Eure Leser mehr als Euch selbst! Verwöhnt sie mit Geschichten, die ihre Seelen streicheln oder zerwühlen! Seid demütig! Das reicht

- Wie wichtig ist Klatsch?

Der Mensch braucht ihn, er gehört zu unserem Leben. Aber er muss die Würde des Menschen achten. In Redaktionen, die Klatsch voll Abscheu meiden, wird am meisten geklatscht

- Mit welchem Ihrer Merkmale würde man Sie am treffendsten karikieren oder parodieren?

Die Redaktion schenkte mir zum Geburtstag eine Karikatur, die mich als Freiheitsstatue zeigt mit der TA und dem Duden in den Händen

- Wo haben es Frauen im Journalismus schwerer und was sollte man dagegen tun?

In die Chefredaktionen dringen zu wenige vor, aber offenbar drängeln auch zu wenige. Also: Frauen, drängt Euch auf!

- Ihre persönlichen Stärken und Schwächen?

Stärke und Schwäche liegen so nah beieinander: viele Ideen, aber wenig Geduld. Meine größte Schwäche: Ich mag keine Verlags-Manager, für die Zeitungen eine Ware ist wie Klopapier oder Schmierseife

10. Was macht Sie wütend oder ungeduldig?

Wütend, oder genauer: traurig, machen mich Menschen, die Vertrauen verspielen; ungeduldig machen mich Redakteure, die wie Beamte denken und arbeiten

11. Welche sozialen Medien und/oder Netzwerke nutzen Sie und wofür?

Alle, und ich bleibe bei denen, die zum Denken und Staunen animieren

12. Mit wem würden Sie gerne mal einen Tag die Rolle tauschen?

Mit dem Vorsitzenden Richter im NSU-Prozess

13. Auf welchen Beitrag sind Sie besonders stolz?

Die Aufklärung der VW-Affäre in der Braunschweiger Zeitung, in der es vor gut zehn um Betriebsrat, Vorstand, Bestechung, Macht und Sex ging. Der erste Artikel hätte mich beinahe meinen Job gekostet

14. Welcher ist Ihnen peinlich?

Mir fällt keiner ein

15. Ihre drei Lieblinge unter den Zeitungen, Sendungen und Websites?

Die Sächsische Zeitung, eine der besten Regionalzeitungen; Jürgen Wiebickes „Philosophisches Radio“ in WDR 5; „Fünf vor 8:00“ bei Zeit-Online (kluge Köpfe eröffnen den Tag mit einem Staunen)

16.Ihre Lieblings-(Fremd-)App?

Der Blitzer-Warner

17. Wie und womit entspannen Sie sich?

Beim Wandern löse ich Probleme und tagträume mich in Projekte hinein; beim Lesen und Schauen von Krimis bewundere ich die Recherche guter Ermittler, vor allem ihren Umgang mit Fehlern und Pannen

18. Sind Sie Mitglied einer Partei? Wenn ja: warum? Wenn nein: warum nicht?

Nein. Wenn ich eine Redaktion verlasse, weiß keiner, welcher Partei ich zuneige. Denn ein guter Journalist macht sich nicht gemein mit einer Partei, auch nicht mit der seiner Wahl

19. Welcher Rat (und von wem) hat Ihnen auf Ihrem beruflichem Weg besonders geholfen?

Der Rat meines Philosophie-Lehrers Kurt Flasch: Geh immer zu den Quellen! Geh den Dingen auf den Grund! Halte Dich nicht lange bei den Epigonen auf! Und bleib skeptisch, immer!

20. Was sollte Ihnen später einmal nachgesagt werden?

Er ging respektvoll mit den Menschen um. Er war fair. Und er machte nicht so viel Gedöns

Wie eitel dürfen Journalisten sein? Das Porträt-Foto im Blatt und die Kaffeekasse

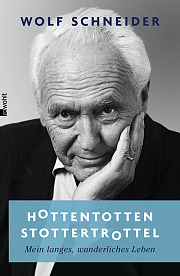

Journalisten schreiben nur selten ihre eigene Geschichte. Manche, die prominent genug sind, schreiben ihre Geschichten auf, die sie ihr Leben nennen; das kann durchaus lesenswert sein wie zuletzt bei Wolf Schneider, dessen Memoiren sich aber nicht so gut verkaufen wie seine Sprachbibeln. Schade: Ob’s am Titel liegt „Hottentotten Stottertrottel“?

Schön sind Kolumnen, wenn Journalisten aus alten, fern erscheinenden Zeiten erzählen, zum Beispiel von der Abwehr in Redaktionen, den Kommentar oder ein anderes feines Stück mit dem Porträt des Autors zu versehen: „Selbstbeweihräucherung! Pure Eitelkeit! Eines guten Journalisten unwürdig! Dann kann man ja gleich ins Fernsehen gehen!“

Ich habe Redakteure erlebt, die lieber wochenlang keinen Kommentar mehr geschrieben haben, als mit Bild in die Zeitung zu kommen; zudem pochten sie auf ihr Recht am eigenen Bild und wandten sich an die Gewerkschaft. Für sie war der Untergang des Abendlands verbunden mit ihrem Foto. Sie haben alle aufgegeben, mittlerweile, seufzend und unter Berufung auf den Zeitgeist, dem sie sich nie unterwerfen wollten.

Das Argument mit dem Fernsehen ist nicht das schlechteste: Auch dort dauerte es lange, bis der Korrespondent aus Washington nicht mehr nur aus dem Off sprach, sondern einen roten Schal zum Markenzeichen machte und sein Gesicht in die Kamera hielt. Die Zuschauer protestierten nicht, sondern freuten sich: Sie wollten den sehen, der sprach – so wie es im normalen Leben auch üblich ist.

In der Zeitung ist es ähnlich: Was sagt schon der Name? Das Bild neben dem Leitartikel zeigt, ob die Kommentatorin jung ist oder erfahren, schön oder lebensklug – und ob die Haare die Meisterschaft eines Frisörs genießen dürfen. Das Foto ist eine Information, die hilfreich ist, zugegeben eine emotionale, aber ein bisschen, wirklich nur ein bisschen Leidenschaft tut gut auf dem grauen Papier.

Ich kann „auf Augenhöhe“ nicht mehr hören; der Begriff war praktisch, als nur wenige Redakteure den Kopf senkten; aber mittlerweile wird er für jeden Unsinn gebraucht. Nur hier passt er: Wer auf Augenhöhe gehen will, muss seine Augen zeigen.

Noch früher, also vor zwanzig Jahren oder mehr, wurde es sogar teuer, wenn man als Redakteur rein zufällig in die Zeitung kam. Nico Fried erinnert in seinem „Spreebogen“ daran:

Früher gab es Redaktionen, das mussten Reporter eine Strafe in die Kaffeekasse zahlen, wenn sie auf einem Foto in der eigenen Zeitung zu sehen waren. Heute gilt es manchen Medien als Ausweis besonderer Authentizität der Berichterstattung… Ich und der Gletscher; ich und Merkel; ich im Oval Office.

Nun ja, besonders authentisch ist er schon, geradezu stylish ist Nico Fried: Über seiner Kolumne steht nicht einfach ein Foto, sondern eine Zeichnung aus vielen Pixeln aufgebaut, ein Pixel-Porträt. Das bekommt nicht Nico Fried allein, das hat jeder Kolumnist in der SZ, nur nicht der Heribert Prantl, weil er Leitartikel schreibt. Leitartikel sind besonders authentisch hoch zwei und bekommen deshalb kein Bild in der Süddeutschen; zudem ist Heribert Prantl so oft im Fernsehen, dass alle sein Gesicht kennen (und die in der SZ an ihn erinnert werden, die ihn so selten in der Redaktion sehen).

Nun ja, besonders authentisch ist er schon, geradezu stylish ist Nico Fried: Über seiner Kolumne steht nicht einfach ein Foto, sondern eine Zeichnung aus vielen Pixeln aufgebaut, ein Pixel-Porträt. Das bekommt nicht Nico Fried allein, das hat jeder Kolumnist in der SZ, nur nicht der Heribert Prantl, weil er Leitartikel schreibt. Leitartikel sind besonders authentisch hoch zwei und bekommen deshalb kein Bild in der Süddeutschen; zudem ist Heribert Prantl so oft im Fernsehen, dass alle sein Gesicht kennen (und die in der SZ an ihn erinnert werden, die ihn so selten in der Redaktion sehen).

Strenge Sitten gab und gibt es nicht in der SZ, wie Nico Fried erzählt:

In der SZ muss man keine Strafe zahlen, wenn man auf einem Foto landet. Mein ehemaliger Büroleiter, der heute mein Chefredakteur ist, erwartet aber auch nicht, dass man sich auf ein Bild drängt. Wie ich ihn kenne, würde er das unter anderem ganz unumwunden mit Argumenten aus dem Bereich der Ästhetik begründen. Bei mir jedenfalls.

Wenn das kein Hieb ist auf all die Eitlen, die in den Presseclub drängen, auf jedes Podium eilen bei jedem Kongress (und keine Branche veranstaltet so viele Kongresse wie die Medien, wobei es meistens um den Niedergang geht und alle ernste Gesichter machen, obwohl ihnen nichts einfällt). Da war die Kaffeekasse kein schlechter Brauch: Aber bitte nur Scheine.

**

Quelle: SZ 29. August 2015, Seite 46, Kolumne Spreebogen

Wolf Schneider: Wie werde ich ein Sprach-Liebhaber? (Friedhof der Wörter)

Den schönsten Heiratsantrag der Literatur schrieb Wilhelm Busch, und Wolf Schneider, der Meister der deutschen Sprache, zitiert ihn als Vorbild in seinen Memoiren:

Mädchen, sprach er, sagt mir, ob…

Und sie lächelt: Ja, Herr Knopp.

Wie alt kann einer werden, der die deutsche Sprache liebt? 90 Jahre und noch mehr – dabei jung im Kopf und immer noch auf den Beinen, wenn auch mühsamer als zuvor. Wer eine Sprach-Kolumne schreibt wie diesen „Friedhof der Wörter“, der muss Schneider zum 90. gratulieren, wenn auch einige Tage zu spät: Aber Kolumnen haben ihren Rhythmus, und das Leben hat einen anderen.

Schneider erzählt, wie ihn nicht Deutschlehrer, sondern der sprachverliebte Vater zum Liebhaber der Sprache machte: Beim Sonntagsfrühstück, die Familie komplett beisammen! Zwei Stunden tafelte und plauderte die Familie, damit sich die Mutter das Mittagessen sparen konnte. Der Vater deklamierte Heinrich Heine, Wilhelm Busch und Christian Morgenstern:

Korf erfindet eine Mittagszeitung, welche, wenn man sie gelesen hat, ist man satt.

Brunch nennen wir das lange Frühstück heute, „bransch“ gesprochen. Schneider mag keine Anglizismen, aber er mochte das Sonntagsfrühstück, und er müsste zugeben: Bransch ist viel kürzer und schöner.

Deutschlehrer mag Schneider nicht, und so erwähnt er sie in seinen Memoiren auf 447 Seiten auch nur mit einem schönen langen Satz: „Die Deutschlehrer sollten zur Kenntnis nehmen, dass man mit völlig korrektem Deutsch einen Leser verscheuchenden, Leser ohrfeigenden Unfug treiben kann.“

Nun werde ich wieder viele böse Briefe von Deutschlehrern bekommen.

**

Thüringer Allgemeine, 11. Mai 2015, „Friedhof der Wörter“

„Ein bisschen vernagelt“ – In seinen Memoiren schaut Wolf Schneider auch auf die DDR und die Einheit zurück

Ein vorlauter Redakteur fragt 1957 bei einer Konferenz des Stern, mit fast zwei Millionen Auflage eines der großen Magazine der Welt: „Wäre die totale Entleerung der DDR nicht eine großartige Vision?“ Der vorlaute ist Wolf Schneider, einen Leitartikler kritisierend, der die Flucht von 300 000 DDR-Bewohnern pathetisch bedauert; der Vorlaute erinnert sich ein halbes Jahrhundert danach noch an diesen Satz und zitiert ihn in seinen Memoiren.

Einer der großen Journalisten, der zudem viele große Journalisten ausgebildet hat, der Sprachpapst, der er ist, aber das Wort nicht mag – er schreibt mit neunzig Jahren sein „langes, wunderliches Leben“ auf, das in Erfurt begann.

Lesen wir das Buch gegen den Strich: Was fällt einem Thüringer auf, der – anders als Schneider – nach dem Krieg nicht zu den Russen, sondern zu Amerikanern ein fast freundschaftliches Verhältnis entwickelte, der sein Leben in der DDR aufrecht lebte, aber nicht als Unrecht empfindet – und der alle Wessis entbehrlich findet, die sich unentwegt auf die Schulter klopfen?

Immerhin bekommt „Ärrfort“, seine Geburtsstadt, ein eigenes Kapitel, das jubelnd mit dem Umzugswagen nach Berlin endet: Bis heute bin ich froh über den Aufbruch aus der Provinz. Da war Schneider 6 Jahre alt.

Der 33-jährige Stern-Redakteur sieht im Ausbluten der DDR die einzige Chance für eine Wiedervereinigung; der 50-Jährige wird in der Süddeutschen Zeitung zitiert mit seinem Kopfschütteln über Willy Brandts Verzicht auf die Wiedervereinigung:

Nie hatte es die Welt mit einer bequemeren deutschen Regierung zu tun. Jedes Runzeln einer ausländischen Augenbraue, jeder neue kommunistische Affront versetzt uns in Bestürzung: Haben wir etwas falsch gemacht?

Der 60-Jährige, nun Leiter der angesehensten deutschen Journalistenschule, wird von der Ostberliner Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft eingeladen, hört seinen Gastgeber für die Beendigung des Wettrüstens werben – und spricht von den Toten an der Mauer. Dreimal nimmt der DDR-Professor die Einladung zum Gegenbesuch nach Hamburg an und bekommt jeweils 300 Mark Honorar; dreimal fährt Schneider nach Ostberlin und ist bass erstaunt über den Journalisten-Nachwuchs, die geistige DDR-Elite:

Da saß ein Häuflein biederer Provinzler, nicht verbiestert, aber ein bisschen vernagelt. Nicht einmal der Marxismus hatte Weltniveau in der DDR.

Wenige Tage vor dem Fall der Mauer reist Schneider mit seinen Schülern durch die DDR und fragt eine Studentin, wie die TV-Berichte aus Prag auf sie wirken, und hört ein Gestammel: „Wir haben doch das Beste gewollt. Soll denn alles umsonst gewesen sein?“

Schneider fragt sich: Wie hoch ist der Anteil der DDR-Bürger, die das Regime ehrlich bejahen und derer, die sich hinter der Mauer halbwegs wohnlich eingerichtet haben? Seine Antwort: „Voll dafür – ein paar Prozent; halbwegs eingewöhnt: 20 bis 30 Prozent. Für die anderen gab es die Stasi.“

Als die Nation vereint ist, loben einige seiner Schüler immer noch den Gegenentwurf zum Kapitalismus und schwärmen von der menschlichen Nähe in der DDR.

Ach ja, Nähe!, hielt ich ihnen entgegen: Die kannte ich noch aus den Bombennächten im Luftschutzkeller, in der Not rückten die Menschen immer zusammen.

Für junge Journalisten im Osten organisiert Schneider direkt nach der Revolution ein gutes Dutzend Kurse „So machen wir das im Westen“; er bekennt: „Mehr Spaß hat die Schule mir nie gemacht“, aber wundert sich auch über die Leser im Osten – zum Beispiel die der „Wochenpost“:

Die hassten ja alles, was nach Marktgeschrei klang, schon allzu viel Offensichtlichkeit irritierte sie, und von der schrillen Werbung waren sie geradezu angewidert. Ihr behäbiges Blatt wollten sie behalten, so, wie es war.

Hatten wir, so fragt Schneider, die 44 Jahre Bevormundung unterschätzt?

Doch genug von der DDR und ihren Folgen. 96 Prozent des Buches spielen auf anderen Schauplätzen, in München, Patagonien und Mallorca, in Srebrenica und auf den Schlachtfeldern Hitlers, dem auch der junge Schneider zugejubelt hatte.

Da erzählt ein welterfahrener Journalist – nach einem knappen Jahrhundert – lebenssatt, selbstbewusst, auch ein bisschen arrogant, klug und mit gerade so viel Altersmilde, dass uns beim Lesen niemals langweilig wird. Und er kann erzählen und zeigt es gleich in den beiden ersten Sätzen über einen gerade noch verhinderten Selbstmord:

Es lag an mir, ob ich diesen Tag überleben wollte. Es war mein 20. Geburtstag, und Deutschland hatte unterschrieben: Kapitulation!

**

LESEPROBE: Markiert

(Besuch in Erfurt kurz vor dem Mauerfall 1989)

Da waren Grenzfälle der Zufriedenheit, die sich jeder Einordnung widersetzen. Wie bei jenem biederen älteren Ehepaar, das sich auf dem Domplatz in Erfurt ein Herz fasste, eine neugierig herumstehende Vierergruppe von uns – erkennbar Westler – ansprach und uns in seine Mansardenwohnung einlud zu Pfefferminztee und Wodka. Die Wohnung eng, aber gemütlich, die Leute richtig nett. Im Nebenzimmer hörten wir’s plätschern. Na, erzählte die Frau: „Es regnet ja ziemlich heftig, und bei uns regnet’s durch, da müssen wir einen Eimer drunterstellen.“ Aha! „Und wenn’s viel regnet, ist der Eimer nach ein paar Stunden voll. Aber wissen Sie: Da dürfen wir natürlich aus der Fabrik nach Hause gehen, den Eimer leeren. So was dürfen Sie ja nicht im Westen, nach allem, was man so hört?“

**

Wolf Schneider: Hottentotten-Stottertrottel, Rowohlt, 447 S., 19,95 Euro

Erschienen in der Thüringer Allgemeine, 1. Mai 2015

Wie wird man 90? Wolf Schneider: „Ein tägliches Quantum Selbstgerechtigkeit und Schadenfreude“

„Es lag an mir, ob ich diesen Tag überleben wollte.“ Mit solch einem „Erdbeben“ beginnt Wolf Schneider seine Memoiren. „Erdbeben“ kommt in seinem Lieblingszitat vor, das jeder seiner Schüler dutzendmal gehört hat, das ihm in den Ohren klingt, wenn er zu schreiben beginnt, das er jedem weitergibt, der ein guter Journalist werden will: „Mit einem Erdbeben anfangen und dann ganz langsam steigern“, Samuel Goldwyns Forderung an seine Drehbuch-Schreiber.

Also fängt Wolf Schneider nicht mit seiner Geburt an: Die hat keiner erlebt und die ist meistens langweilig; dass man sie überlebt hat, versteht sich, denn ein Toter schreibt in der Regel keine Memoiren. Die Geburt folgt in Kapitel 32.

Der Tag des verhinderten Selbstmords, beschrieben in Kapitel 1, war der Tag der Kapitulation: Ein romantischer Abend mit „Mondlicht an einem Teich bei der alten Villa“ – und ein grübelnder Unteroffizier, der gerade 20 geworden war, und sich fragt: „Sollst du dich erschießen?“

Wolf Schneider hat es nicht getan, wovon gut vierhundert Seiten zeugen, die auf „Leben oder Tod?“ folgen. Diese Seiten müssen alle Journalisten lesen, um zu staunen, was ihnen alles nicht gelungen ist, um zu lernen, was ihnen meist schwer fällt, um sich zu ärgern und aufzuregen, was ihnen meistens nicht schwer fällt. Schneiders „Hottentotten“ ist das erste Geschichtsbuch des Journalismus in Deutschland, in dem ohne Verklärung oder Verkleisterung zu lesen ist, wie es wirklich in den Redaktionen zugegangen ist.

Wen wundert’s, wie eitel das Journalisten-Volk war und ist, zumindest in den Führungskreisen? War Wolf Schneider arrogant? Er dürfte der einzige sein, der das bestreitet: „Ich hatte mein Leben lang niemals das Gefühl, arrogant zu sein.“ Als er mit 17 vernahm, er wirke so, war er erstaunt und ratlos. Der 90-jährige Memoiren-Schreiber fragt: „Was soll man da machen?“

War Wolf Schneider nett? Die Frage könnte man mit einer Gegenfrage beantworten: Gibt es überhaupt nette Chefredakteure? Ich kenne keinen, wenigstens keinen, der lange erfolgreich war und erfolgreich bleiben will.

Henri Nannen zum Beispiel. „Ein zu großer Mann, um auch noch ein angenehmer Mensch zu sein“, stellt Schneider fest und ergänzt: „Die ganz Großen sind das nie.“ Wahrscheinlich war Nannen ein Kotzbrocken; wer ihn erleben durfte, wird es kaum bestreiten. Schneider erzählt von einer Abkanzelung unter Zeugen: Ein Redakteur gibt Nannen ein zehnseitiges Manuskript, und Nannen gibt es nach einer Minute zurück, „Ihr Manuskript taugt nichts!“

Was folgt, ist widerlich und brutal in der Form, wie es Schneider nennt, aber lehrreich für den Schreiber und alle, die zuhören:

Der Autor, entgeistert: „Aber Sie können doch die zehn Seiten unmöglich schon gelesen haben!“

Nannen: „Nein, ich habe im dritten Absatz aufgehört“

Der Redakteur: „Aber ich musste doch im dritten Satz…“

Darauf Nannen mit Donnerstimme: „Das erzählen Sie mal unseren zehn Millionen Lesern, was Sie im dritten Absatz mussten! Gehen Sie raus.“

Solche Patriarchen ohne Manieren gibt es wohl nicht mehr, solche Redaktionen wie „ein Hochdruckkessel“, den Chefredakteure lustvoll beheizen, wohl auch nicht. Den Leser mag das Gefühl beschleichen, dass der Niedergang der Magazine und Zeitungen mit dem Niedergang der Patriarchen einherging, die Unlust der Leser und die Erlahmung der Redakteure ebenso.

Nannen war für Schneider wie ein Bruder: Brillantes Handwerk, berserkerhafte Entschlossenheit. Dies permanent von allen Redakteuren zu erzwingen, bewunderte Schneider und übernahm es zur Ertüchtigung seiner Journalistenschüler. Ein Lehrgang ließ in Stein meißeln: „Qualität kommt von Qual“.

Nannen war es auch, der Schneider im „Gruner+Jahr“-Vorstand empfohlen hatte als Leiter der Journalistenschule – mit den Worten: „Der Schneider ist zwar ein Arschloch, aber er ist der Einzige, der das kann.“ Der 90-jährige Schneider kommentiert dies in der ihm eigenen Bescheidenheit: „Mit solchen Komplimenten konnte ich leben.“

Wer weitere Beispiele sucht wie die Forderung an seine Schüler „Sie werden bitte nicht krank“, der wird auf nahezu jeder Seite fündig. Und wer sich über den Schinder entsetzen sollte, wird einräumen: Erzählen kann er jedoch, der Schneider, erzählen wie kein anderer.

So ist das Geschichtsbuch zuerst ein Geschichtenbuch über eine Karriere, wie sie so nur nach dem Krieg möglich war: Redakteur – ohne Volontariat oder Uni wohlgemerkt – zuerst bei den amerikanischen Besatzern, dann bei AP, der größten Agentur der Welt, und schließlich bei der Süddeutschen Zeitung, als Autor von 167 Streiflichtern und zum guten Ende als Korrespondent in Washington.

Es folgten Henri Nannen und der Stern, die Chefredaktion der „Welt“, die ersten Bücher und schließlich die Journalistenschule: 330 Schüler, nicht wenige von ihnen Chefredakteure, Star-Reporter oder –Kolumnisten. Kein Journalist in Deutschland hat den Journalismus und die Journalisten so geprägt wie Schneider, als Lehrer und als Autor der besten Stil-Lehren, ein Nachfahre Luthers, der in der Stadt gepredigt hatte, in der Schneider geboren wurde, Erfurt.

„Ungeduld war mein Lebenselexier“, schreibt er im letzten Kapitel „Abenddämmerung“. Und – ich bin im Alter nicht gelassen geworden. Das stimmt so wenig wie die Erinnerung, in der DDR habe man die Heizung per Ventil regulieren können. Nein, sie sperrten die Fenster auf, wenn’s zu warm wurde in der Stube, und sie machen es heute noch so in Erfurt und spotten jeder Energiewende.

Das dürfte auch sein einziger Fehler sein auf gut vierhundert Seiten, die faszinierend geschrieben sind, prall und lebenssatt. Und sein Rezept, 90 Jahre alt zu werden – und im Kopf wie 50? „Ein tägliches Quantum Selbstgerechtigkeit und Schadenfreude hält mich bei vorzüglicher Gesundheit“, hatte er Peter Tamm zugerufen, dem Springer-Chef, nachdem der ihn gerade gefeuert hatte.

Nett und ein wenig gelassen geworden ist er übrigens auch, zumindest ist beides zu ahnen. Es gibt kein Leben, auch kein großes, ohne Energiewende. Heute wird Wolf Schneider 90, und alle, die ihn gelesen haben, die ihn erlebt haben, die ihn erlitten haben, die ihn noch verfluchen, werden ihn nicht vergessen. Einige knien nieder.

Wolf Schneider ist ein Erdbeben.

**

kress.de zu Schneiders 90. Geburtstag am 7. Mai 2015

Seine Memoiren „Hottentotten Stottertrottel“ sind bei Rowohlt erschienen (448 Seiten, 19.95 Euro)

Rubriken

- Aktuelles

- Ausbildung

- B. Die Journalisten

- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen

- C 5 Internet-Revolution

- C Der Online-Journalismus

- D. Schreiben und Redigieren

- F. Wie Journalisten informiert werden

- Friedhof der Wörter

- G. Wie Journalisten informieren

- H. Unterhaltende Information

- I. Die Meinung

- Journalistische Fachausdrücke

- K. Wie man Leser gewinnt

- L. Die Redaktion

- Lexikon unbrauchbarer Wörter

- Lokaljournalismus

- M. Presserecht und Ethik

- O. Zukunft der Zeitung

- Online-Journalismus

- P. Ausbildung und Berufsbilder

- PR & Pressestellen

- Presserecht & Ethik

- R. Welche Zukunft hat der Journalismus

- Recherche

- Service & Links

- Vorbildlich (Best Practice)

Schlagworte

Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche

Letzte Kommentare

- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...

- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...

- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...

- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...

- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...

Meistgelesen (Monat)

Sorry. No data so far.

Meistgelesen (Gesamt)

- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre

- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ

- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)

- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)

- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von