Qualitätsjournalismus und das liebe Geld

Allein mit Qualitätsjournalismus kann heute niemand mehr überleben.

Hubert Burda sprach so bei einer Digitalkonferenz in München, offenbar als Zwischenruf – und gegen Jakob Augstein, der stolz ist, sein Geld mit dem Verkauf einer Zeitung zu verdienen.

Quelle: SZ und Horizont.net vom 20./21. Januar 2014

KOMMENTARE (Facebook) am 21. Januar 2014:

Anton Sahlender:

Kann meinen Widerspruch nicht beweisen, mag aber diesen Beitrag nicht teilen …

Paul-Josef Raue:

Selbstverständlich können wir mit Qualitätsjournalismus überleben, ja eine Demokratie wird auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen sein. Wir müssen nur – auch in den Redaktionen – die Bedürfnisse unserer Leser genau erkennen, wir müssen ihnen das bieten, was sie wirklich brauchen und wofür sie Geld bezahlen, und wir müssen sie mit Qualität überraschen.

Bis heute haben wir nicht selten über Qualität nachgedacht, weil die Leser uns nur zu einem Teil bezahlt haben; das meiste Geld kam von der Reklame . Lange stimmte der Satz, der noch in den ersten Auflagen des „Handbuch des Journalismus“ stand (das war kurz vor der Jahrhundertwende):

„Die dritte Spielart des bedenklichen Journalismus: der verknöcherte Journalismus. Seine Kalk-Ablagerungen finden sich in jeden saturierten Abonnementszeitungen, die mit journalistischen Mitteln gar nicht ruiniert werden können…“

vor einigen Sekunden · Gefällt mir

Wolf Schneider: Wie Churchill mit „Blut, Schweiß, Mühsal und Tränen“ die Seele des Volkes traf (Luther-Disput 2)

Ein Professor hätte Churchill 1940 geraten, die Engländer aufzufordern „zu einer Mobilisierung aller nationalen Energiereserven und zu einem Paradigmenwechsel und ihrer Einstellung zur Lebensqualität“. Aber Churchill wählte vier einfache Worte – die Wolf Schneider beim Luther-Disput der Thüringer Allgemeine empfiehlt.

Im zweiten Teil des Disputs geht es um die freie Rede: Führt der Heilige Geist den Prediger zu einer guten Rede? Oder weltlicher ausgedrückt: Gibt es eine Inspiration, der ein guter Redner einfach nur folgen muss?

Darauf antwortet Pfarrer Felix Leibrock, der die evangelische Akademie in München leitet:

Das ist Unsinn! Von einer solchen Predigt-Lehre, die besagt, man brauche sich nur hinzusetzen und der Heilige Geist wehe einem die Worte zu, halte ich nichts. Der Heilige Geist ist für etwas anderes gut.

Ich muss schon selber um die Worte ringen. Friedrich Nietzsche sagte einmal: Den Stil verbessern heißt, den Gedanken verbessern. Darum arbeite ich am Stil eines Textes.

Und – wie wäre es mal wieder mit mehr freier Rede! Der Augustinermönch Abraham a Sancta Clara, ein großer Prediger im 17. Jahrhundert in Wien, ließ von einem Ministranten auf der Kanzel Bibelstellen zufällig auswählen und hat dazu gepredigt. Als Mitbrüder die Bibel eines Tages versteckten, predigte er eine Stunde über das Nichts.

Das ist ein Weg, den wir heute viel zu selten gehen. Wir haben viel zu viel Angst, etwas Falsches zu sagen.

Wolf Schneider:

Ich bin durchaus ein Freund der freien Rede – wenn man sie beherrscht. Will sagen: Es zu können ist fabelhaft, sich darauf zu verlassen, halte ich für gefährlich.

Eine der wirksamsten Reden des 20. Jahrhunderts hielt Winston Churchill. Im Jahr 1940 wollte das englische Volk auf Adolf Hitlers Waffenstillstands-Angebot eingehen. Premier Winston Churchill hielt seine Rede von Blut, Schweiß, Mühsal und Tränen – und drehte die Stimmung. Historiker und Philologen sind sich einig, dass diese Einsilber „Blood, sweat, toil and tears“, die in die Tiefe des Gemüts gingen, die Meinung des Volkes trafen.

Aber die sind Churchill natürlich nicht spontan eingefallen, an denen hat er hart und in großer Qual gearbeitet. Ein Professor hätte ihm geraten, die Engländer aufzufordern „zu einer Mobilisierung aller nationalen Energiereserven und zu einem Paradigmenwechsel und ihrer Einstellung zur Lebensqualität“.

Churchill hat die ausgearbeitete Rede in furchtbarer Qual auswendig gelernt und dann grandios vorgetragen. So macht man Geschichte.

Felix Leibrock:

Das ist der richtige Weg: eine Rede vorbereiten, aufschreiben, sie auswendig lernen – das schult auch das Gedächtnis. Und dann kommt beim Reden noch das eine oder andere Spontane hinzu.

Kennen Sie, Herr Schneider, einen Politiker, der das beherrscht? Helmut Schmidt – „Schmidt-Schnauze“ beispielsweise?

Wolf Schneider:

„Schnauze“ beschreibt ja schon, dass er flott mit dem Mundwerk war. Große Sätze hat er aber nicht geprägt. Da wird heute viel verklärt. So lange er Bundeskanzler war, war Schmidt nicht halb so gut wie heute.

*****

FELIX LEIBROCK leitet die Evangelische Akademie in München, war Pfarrer in Apolda (Thüringen) und ist Autor des Romans „Luthers Kreuzfahrt“ mit dem ersten deutschen Sauna-Seelsorger Wolle Luther, der auf dem Kreuzfahrtschiff „Nofretete“ arbeitet.

WOLF SCHNEIDER ist Mitautor des „Handbuch des Journalismus“ und Autor von Bestsellern über die Sprache wie „Deutsch für Kenner“.

**

Zweiter Teil des Luther-Disputs, erschienen am 11. Januar 2014 im „Thüringen Sonntag“ der Thüringer Allgemeine.

Schafft im Internet viele lokale Systeme! Und der Bürger wird sich freuen

Sollen wir zufrieden sein, dass wir theoretisch Kontakt zu jeder Person in Uganda aufnehmen können – eine Möglichkeit, welche die meisten von uns nicht nützen -, auch wenn wir dafür jegliche Kontrolle über die staatliche Technologiepolitik aufgeben?

So fragt der Harvard-Wissenschaftler Evgeny Morozov und plädiert gegen Facebook und Google für die Schaffung vieler lokaler Systeme, „die entkoppelt wären von den Geschäftsinteressen der großen Technologie-Unternehmen“. Es werde Zeit, aus dem geistigen Winterschlaf aufzuwachen!

Der Blick auf Standardisierung und Vereinheitlichung, die durchaus vorteilhaft sind, hat uns laut Evgeny Morozov davon abgehalten, mit lokaler Kommunikation im Netz zu experimentieren. „Wir sind angetreten, ein globales Dorf zu bauen – doch gelandet sind wir in einem globalen Panoptikum.“

Quelle: SZ, 20. Januar 2014

„Nichtverständlichkeitserlass“ für Autoren des Koalitionsvertrags

Wenn es um „solide Finanzen“ geht, wird bei unserer Regierung die Sprache unsolide. Da wimmelt es im Koalitionsvertrag von Wörtern, die auf einer Eil-Beerdigung zu Grabe getragen werden sollten.

Wörter türmen sich zu Ungetümen auf: „Schnellreaktionsmechnismus“ oder „Nichtanwendungserlasse“ oder ein Wort wie „OECD-BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)-Initiative“, das selbst Fachleute ins Grübeln verschlägt. So ließe sich ein Vorrat an Unwörtern sammeln für viele Jahre.

Das Argument, Spezialbegriffe müssen nur Experten verstehen, zählt nicht: Ein Koalitionsvertrag bestimmt das Leben aller Bürger auf Jahre hinaus – und muss von allen und nicht von wenigen verstanden werden. So ist das in einer Demokratie.

Ein „BEPS“ interessiert jeden: Warum hat es ein mittelständischer Betrieb im Thüringer Wald so schwer, auf dem Weltmarkt mit großen Konzernen mitzuhalten? Die Großen bringen ihre Gewinne, ganz legal, in Staaten mit niedrigen Steuern, etwa auf die britischen Jungferninseln. Dies Urlaubsparadies in der Karibik hat so viele Einwohner wie Mühlhausen, ist aber in China der zweitgrößte Investor aller Staaten.

Der mittelständische Unternehmer, der beispielsweise Kurbelwellen herstellt, will faire Bedingungen und nicht immer verlieren gegen einen Konzern, der in seiner Steuerabteilung mehr Angestellte beschäftigt als der Mittelständler in seiner Produktion. Was die Regierung dagegen tun will, interessiert den Chef ebenso wie seine Arbeiter. Also muss ein politisches Programm für alle verständlich sein.

Offenbar gab es einen Nichtverständlichkeitserlass für die Autoren, die den Koalitionsvertrag geschrieben haben. Ein Kapitel, wie Politik verständlich werden kann, fehlt im Vertrag. Ob es Absicht ist?

Thüringer Allgemeine 20. Januar 2014 (Friedhof der Wörter)

Wolf Schneider: „Alle Germanisten hassen mich – und ich hasse sie“ (Luther-Disput 1)

Dies können wir – laut Wolf Schneider – von Luther lernen:

• Sprich in den konkretesten farbigsten Worten!

• Benutze Worte mit möglichst wenigen Silben!

• Sprich und schreibe in überschaubaren, einfachen Sätzen!

• Nutze anschauliche Beispiele!

Beim Luther-Disput der Thüringer Allgemeine debattierte Wolf Schneider mit dem Thüringer Pfarrer Felix Leibrock – beginnend mit Frage: „Worin bestand Luthers Leistung, als er auf der Wartburg das Neue Testament ins Deutsche übersetzte?“

Felix Leibrock:

Luther hat ein großartiges Buch, eben die Bibel, in ein großartiges Deutsch übersetzt; er formte die Sprache aus und trieb sie auf die Höhe.

Doch ist es schon fast ein Ritual, Luthers Übersetzungsleistung zu loben. Ich habe allerdings auch ein Problem mit Luthers Sprache. 13- und 14-jährige Konfirmanden heute verstehen sie nicht mehr.

Luther war eben auch ein Kind seiner Zeit. Er hat die Sprache des Mittelalters gesprochen, viele Begriffe sind heute unbekannt. Wer weiß noch was mit dem „Scherflein der Witwe“ gemeint ist?

Der Scherf war eine Erfurter Münze mit wenig Wert.

Luther war es wichtig, die Bibel in seine Zeit und zu den Menschen zu holen, mit denen er lebte. Fünfhundert Jahre später muss es erlaubt sein, Luther zu verändern. Es ist sogar unsere Aufgabe, die Sprache der Bibel immer neu zu übersetzen.

Martin Luther hat von der Sprache des Volkes gelernt

Wolf Schneider:

Luther Wort für Wort übernehmen oder vorbildlich finden, davon kann keine Rede sein. Aber wir können uns ein Beispiel daran nehmen, wie er sich der Volkssprache zugewendet und wie er sie geprägt hat.

Luthers Sprache ist voller Leben, also voll von dem, was alle verstehen. Luthers Kirchensprache war nicht akademisch versaubeutelt, um es mal streitgesprächsfreudig zu sagen.

Deutsche Professoren neigen dazu, für deutsche Professoren zu schreiben und nicht für alle Deutschen. Luthers Ehrgeiz war das äußerste Gegenteil. Und ich wünsche mir von allen Schreibenden, auch von Journalisten, die gleiche Gesinnung wie bei Luther. Ich will von allen gelesen und von allen verstanden werden.

Leibrock:

In angelsächsischen Ländern werden akademische Arbeiten auch nach der Lesbarkeit und Verständlichkeit bewertet; in Deutschland bekommt man die Dissertation zurück, wenn sie nicht im akademischen Sprachstil verfasst ist.

Schneider „Dieser akademische Sprachstil…:

Dieser akademische Sprachstil ist ein Thema, das mich immer wieder ärgert; gegen diesen akademischen Unsinn kämpfe ich. So muss ich damit leben: Alle Akademiker, alle Germanisten hassen mich – und ich hasse sie. Wir haben miteinander überhaupt nichts zu tun. Es ist unter der Würde eines Germanisten, sich zu bemühen, dass die Hälfte aller Deutschen sie verstehen kann. Das mögen sie nicht.

Leibrock:

Meine Tochter schreibt gerade ihre Abschluss-Arbeit über die Verkehrswege in Mexiko. Ich sollte sie durchlesen auf Verständlichkeit und Stil. Da las ich beispielsweise den Satz: „Die Verkehrssituation in Mexiko ist polyvalent zu sehen…“

Ich habe sie gefragt: Was willst du damit sagen? Sie antwortete: „Es gibt in Mexiko zu wenig Autobahnen.“ So kann sie aber nicht schreiben, da protestiert ihr Professor. Er verlangt akademische Sätze, die oft nichts aussagen.

Als ich Student war, hatte ich ein Schlüsselerlebnis. Unsere Nachbarn schwärmten davon, dass ihr Kind das Studium mit einer Arbeit abgeschlossen hatte, die nur vier Menschen auf der ganzen Welt verstehen würden.

Ich sagte mir damals: Solche Bücher möchte ich nicht schreiben. Ich möchte Bücher schreiben, die man auch lesen kann. Entscheidend ist für mich die Klarheit des Gedankens, dann kommen die Worte von allein. Wenn ich das klar mache, dann ist es ein Leichtes, zu schreiben.

Schneider: „Um die Worte muss man ringen“

Dass die Worte von alleine kommen, das wiederum bestreite ich. Meine Erfahrung nach 60-jähriger Berufserfahrung und 30-jähriger Journalistenausbildung: Um die Worte muss man ringen, die Worte kommen nicht von allein.

Meinen Schülern sage ich: Qualität kommt von Qual. Glaube ja nicht, dass etwas gut ist, weil es da steht! Weil die Grammatik stimmt! Und weil es von dir ist! Nein, es steht da, die Grammatik stimmt, und es ist von dir – und nun beginnt die Arbeit.

Auch ich ringe mit meinen eigenen Texten bis heute – obwohl ich auch gedruckt würde mit weniger Sorgfalt und Mühe. Auch Luther hat natürlich um die Worte gerungen; es gibt viele Anekdoten, wie er gerungen hat.

Alle großen Schriftsteller haben gerungen, keinem ist etwas zugeflogen. Goethe hat mal behauptet, ihm sei über Nacht ein Gedicht zugeflogen – und er habe es mit dem Bleistift aufgeschrieben, weil das Kratzen der Feder ihn bereits aus seiner Inspiration gerissen hätte. Seine Biografen weisen ihm allerdings nach, dass er drei Tage lang daran geschuftet hat. Von alleine kommen keine Worte, erst recht keine verständlichen Worte.

Wir plagen uns ja alle mit der Bildung herum, die wir lernen mussten – und von der wir uns bis zu einem gewissen Grade entfernen müssen. Sie, Herr Leibrock, schreiben beispielsweise: „Die Bibel mahnt zur Reflexion eigenen Handelns.“ So würde ich niemals schreiben, sondern:

„Die Bibel mahnt: Denkt mal drüber nach!“ Das halte ich für eine Klasse besser – als „Reflexion eigenen Handelns“.

**

FELIX LEIBROCK leitet die Evangelische Akademie in München, war Pfarrer in Apolda (Thüringen) und ist Autor des Romans „Luthers Kreuzfahrt“ mit dem ersten deutschen Sauna-Seelsorger Wolle Luther, der auf dem Kreuzfahrtschiff „Nofretete“ arbeitet.

WOLF SCHNEIDER ist Mitautor des „Handbuch des Journalismus“ und Autor von Bestsellern über die Sprache wie „Deutsch für Kenner“.

**

Erster Teil des Luther-Disputs, erschienen am 11. Januar 2014 im „Thüringen Sonntag“ der Thüringer Allgemeine.

Wie ein Leser morgens seine Zeitung liest: Da steigt mein Blutdruck an

In der Samstag-Kolumne „Leser fragen“ gab ich einem Leser Recht, der sich über verpixelte Porträts, etwa von Angeklagten, beschwerte, wenn sonst nichts anderes auf dem Bild zu sehen sei. Er bedankte sich für die Antwort und erzählte von seiner Morgen-Lektüre:

Meine erste „Amtshandlung“ ist das Hereinholen der TA (Thüringer Allgemeine). Sie ist bei uns bereits gegen fünf Uhr im Briefkasten.

Meist 5 Minuten später steigt mein Blutdruck an. Das hat nur indirekt mit der TA zu tun. Die Ursache ist mancher Artikel über irgendwelche „Begebenheiten“, die es eigentlich täglich gibt, aber man kann sich eben nicht daran gewöhnen.

Ist man dann schon recht auf Touren, dann kommt so ein „grauer Fleck“, der als Foto angeboten wird. Bei solchen Fotos geben sie mir ja Recht, dass sie gar nicht erst veröffentlicht werden sollten.

In so einen Moment muss ich etwas „loswerden“. Dann schreibe ich mir den Frust von der Seele, und der Blutdruck ist wieder normal. Ich akzeptiere Ihre Antwort hundertprozentig.

Mein Stil wird sich wohl kaum ändern. Ich bin 73 Jahre alt und wohl kaum noch „formbar“. Vielleicht – wenn ich zwischen Lesen und Schreiben einen zweiten Kaffee trinken, dann relativiert sich manches Problem.

In meiner Antwort dankte ich dem Leser, aber fügte an, dass die Reaktionen auf die Kolumne unterschiedlich seien:

Einige Leser, deren Brief ich öffentlich beantworte, fühlen sich bevormundet oder falsch verstanden.

Kurz vor Weihnachten schrieb mir ein Leser aus Erfurt: „Eine derartige Kommentierung durch einen Chefredakteur finde ich unangebracht.“ Ein anderer findet alle negativen Klischees über Journalisten bestätigt.

Hermann Unterstöger schreibt in seiner Kolumne der „Süddeutschen Zeitung“ über Leser-Kritik an Fehler und Sprache der Journalisten die Namen der Leser nicht aus. Sie, Herr Wölfel, wären Herr W. Ist das der bessere Weg?

Allerdings gibt es auch positive Reaktionen. Auf dieselbe Kolumne, die ein Leser unangebracht fand, schickte mir Frau H. aus Erfurt einen „Segen“, den sie in einer Kirche gesprochen hat: „Wir segnen die Medien, dass sie wahrheitsgetreu und fair berichten, was für das Land wichtig ist.“

Offenbar besitzen wir Journalisten Weisheit und Kraft zur Demut, so dass darum kein Gebet gen Himmel gesandt werden muss – im Gegensatz zur Ministerpräsidentin und zu allen Ministern, Abgeordneten und Amtsinhabern – „damit sie ihre Macht nicht ausnutzen zum eigenen Vorteil“.

Sozialtourismus: Das Unwort des Jahres ist Unsinn

Junge Leute mögen Jugendherbergen: Sie sind oft naturnah und immer billig. In der Schweiz betreibt die Jugendherbergen eine „Stiftung für Sozialtourismus“.

Auch in der DDR gab es den Sozialtourismus: Der FDGB organisierte einen preiswerten Urlaub für alle – und fast alle mochten ihn. Vor einigen Jahren schrieb Thomas Schaufuß ein Buch: „Sozialtourismus im SED-Staat“. Im Vorwort schreibt Vera Lengsfeld: „Die Ferienanlagen dienten auch dazu, den Frust der Werktätigen über die Versorgungslage des Landes abzubauen. Die Buffets waren gefüllt mit Obst und Südfrüchten, die sonst schwer zu bekommen waren. Man konnte sich wie im Paradies fühlen.“

Sozialtourismus – das bedeutete: Preiswerter Urlaub für Menschen in der DDR, die sich einen Urlaub nicht leisten können. Das ist „sozial“ – auch wenn die Diktatoren dieser Welt, das „Soziale“ gern für ihre Propaganda nutzen, zuerst die Nazis, dann die Kommunisten.

Sozialtourismus im Wortsinn ist etwas Gutes, ist menschenfreundlich – und wird plötzlich zum Unwort erklärt. Warum?

Ein paar Politiker und Kommentatoren nutzen seit einigen Wochen den Begriff, um EU-Bürger aus Rumänien und Bulgarien zu diffamieren, in feindlicher Absicht und pauschaler Abneigung. Die meisten Deutschen allerdings werden heute in den Zeitungen erstmals vom „Sozialtourismus“ lesen.

Die Jury hat sich offenbar nicht mit der Geschichte des Wortes beschäftigt, schaut nicht über die Grenzen der Bundesrepublik, wo auch deutsch gesprochen wird, und geht einigen Demagogen auf den Leim. Auch das Unwort des Jahres kann schlicht Unsinn sein.

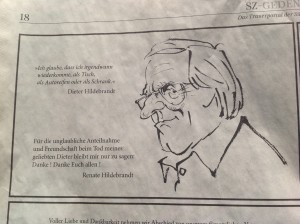

Dieter Hildebrandt: Ich komme wieder

Ich glaube, dass ich irgendwann wiederkomme, als Tisch, als Autoreifen oder als Schrank.

Was für ein Bild! Dieses Zitat von Dieter Hildebrandt krönt eine Todesanzeige von Renate Hildebrandt, in der sie für die „unglaubliche Anteilnahme beim Tod meines geliebten Dieter“ dankt.

Quelle: Süddeutsche Zeitung, 11. Januar 2014

Das Unwort des Jahres: Kleine Leute oder Volksvertreter? (Friedhof der Wörter)

Vier Wissenschaftler, ein Journalist und der Schriftsteller Ingo Schulze finden das „Unwort des Jahres“ und werden es am morgigen Dienstag mitteilen. Vier Leser der Thüringer Allgemeine haben auch ihre Vorschläge geschickt:

- Volksvertreter

- O.k. und lecker

- kleine Leute – ein Leser hatte diesen Begriff in Interviews mit SPD-Chef Gabriel gelesen und fragt sich: Wer sind die kleinen Leute in Deutschland?

- Pflegefehler

Die Leserin erzählt zu ihrem Unwort eine Geschichte:

Meine Winterschuhe begannen sich im Herbst zu schälen – als ob sich bei einer Verbrennung die Haut vom Körper löst. Ich ging in das Schuhgeschäft, wo ich die Schuhe gekauft habe, und fragte, ob das ein Materialfehler sein könnte.

Die Verkäuferin fragte mich: „Haben Sie die Schuhe etwa mit Schuhcreme behandelt?“ Als ich das bejahte, antwortete sie mir, das ist dann ein Pflegefehler, sie dürfen solche Schuhe nur besprühen.“ Das hatte mir niemand beim Kauf gesagt.

Sind die vier Wörter wirklich Unwörter? Urteilen Sie selber! Die Jury muss einen Verstoß „gegen sachliche Angemessenheit oder Humanität“ feststellen und gibt vier Beispiele:

- Verstoß gegen das Prinzip der Menschenwürde

- Verstoß gegen Prinzipien der Demokratie (etwa: „alternativlos“ als Haltung in der politischen Diskussion)

- Diskriminierung gesellschaftlicher Gruppen (etwa: „Wohlstandsmüll“ für arbeitsunwillige oder arbeitsunfähige Menschen)

- Euphemistische, verschleiernde oder gar irreführende Wörter (etwa: freiwillige Ausreise für die Abschiebung von Asylbewerbern)

Thüringer Allgemeine, Rubrik „Friedhof der Wörter“ am 13. Januar 2014

Journalistenschul-Direktorin beklagt: Selbstausbeutung, lesefaule Volontäre und kurzsichtige Verleger

Sylvia Egli von Matt führte 15 Jahre die führende Schweizer Journalistenschule, das MAZ (Medienausbildungszentrum). Sie beklagt, dass sich kaum Migranten bewerben würden: „Wir würden wahrscheinlich ein Auge zudrücken bei der Sprachprüfung, wenn wir solche Leute gewinnen könnten, aber sie kommen nicht.“ Auch die deutschsprachigen Bewerber, die zur Hälfte mit einem Hochschul-Abschluss kommen, beherrschten unsere Sprache nicht mehr gut; so führte die Schule als neues Fach „Grammatik“ ein. Zu lesen ist das Interview von Rainer Stadler in der NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung.

Zeitungen und andere Medien schicken ihre Volontäre zur berufsbegleitenden Ausbildung an die Schule in Luzern. „Zu uns kommen müde Studenten“, sagt die Leiterin. Sie habe den Eindruck, dass die Volontäre ausgebeutet würden: „Meines Erachtens ist es teilweise unverantwortlich, wie die Leute produzieren müssen.“ Diese Selbstausbeutung sei jedoch kein nachhaltiges Programm.

Was fällt Sylvia Egli von Matt bei der kommenden Journalisten-Generation auf?

- Sie sind politischer geworden, neigen aber nicht mehrheitlich einer Partei oder Richtung zu, etwa links-grün-alternativ. „Sie wollen nicht mehr die Welt verändern wie vielleicht die vorangehende Generation.“

- Bevorzugte Themen sind Arbeitsmarkt, Generationenfrage und Umwelt.

- Sie haben oft keine Tageszeitung abonniert, lesen eher nur die Gratiszeitung „20 Minuten“, haben so Schwierigkeiten, Zusammenhänge zu erkennen – aber wollen bei einer Zeitung arbeiten.

- Geld zählt weniger als eine erfüllte Arbeit. „Sie wollen Außergewöhnliches leisten.“

- Etliche verweigern sich den Neuen Medien „aus Überdruß oder Angst vor mangelndem Datenschutz“.

Kritik übt Sylvia Egli von Matt an den Verlegern: Sie investieren zu wenig in die Zukunft ihrer Mitarbeiter – ausgenommen sind Führungskräfte, die in Finanzfragen trainiert werden sollen. So stehen Führungskurse in der Gunst vorne; sonst interessieren sich Journalisten in der Weiterbildung vor allem für das Thema Recherche, auch mit Blick auf die sozialen Netzwerke.

Ähnlich wie der Springer-Verlag in Deutschland sucht die MAZ die Zusammenarbeit mit der Informatik. Die Medien-Branche sei noch zu passiv und lasse sich von Informatik-Abteilung treiben. Der Symbiose von Journalismus und Geschäft ist Thema eines eigenen Weiterbildungs-Kurses für Führungskräfte in Medienunternehmen. Allerdings – „in Deutschland ist es schwieriger, genügend gute Leute zu finden“.

Rubriken

- Aktuelles

- Ausbildung

- B. Die Journalisten

- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen

- C 5 Internet-Revolution

- C Der Online-Journalismus

- D. Schreiben und Redigieren

- F. Wie Journalisten informiert werden

- Friedhof der Wörter

- G. Wie Journalisten informieren

- H. Unterhaltende Information

- I. Die Meinung

- Journalistische Fachausdrücke

- K. Wie man Leser gewinnt

- L. Die Redaktion

- Lexikon unbrauchbarer Wörter

- Lokaljournalismus

- M. Presserecht und Ethik

- O. Zukunft der Zeitung

- Online-Journalismus

- P. Ausbildung und Berufsbilder

- PR & Pressestellen

- Presserecht & Ethik

- R. Welche Zukunft hat der Journalismus

- Recherche

- Service & Links

- Vorbildlich (Best Practice)

Schlagworte

Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche

Letzte Kommentare

- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...

- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...

- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...

- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...

- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...

Meistgelesen (Monat)

Sorry. No data so far.

Meistgelesen (Gesamt)

- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre

- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ

- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)

- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)

- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von