Personenvereinzelungsanlage: Der Einzelne ist ein außer der Welt hockendes Wesen (Friedhof der Wörter)

Philosophen plagen sich seit Jahrtausenden mit der Frage: Was ist der Mensch? Das Individuum? Der Einzelne?

„Gibt es etwas Größeres als der einzelne Mann?“, fragte Sokrates, der bekanntlich unentwegt kommunizierte. Adeimantos antwortete: „Ja, der Staat!“

Schauen wir gnädig über die Gleichsetzung von Mann und Mensch hinweg: Die Emanzipation der Frau hatte noch keinen Platz in der philosophischen Männergesellschaft der Griechen.

Was uns interessieren sollte, ist das Verhältnis vom Menschen, wenn er einzeln ist, und dem Staat. Was für Sokrates noch eine philosophische Frage war, ist für den demokratischen Staat eine technische Herausforderung.

Er hat die „Personenvereinzelungsanlage“ geschaffen, die nicht nur ein Wort-Monstrum ist mit 27 Buchstaben, sondern eine perfekte Erfindung, um einen Menschen – gleich ob Frau oder Mann – zu dem zu machen, was er wirklich ist: einzeln.

Wer unser schönes Deutschland nach einem Türkei-Urlaub wieder betritt, muss auf dem Flughafen durch eine Tür treten, die sich gleich hinter ihm schließt: In den schmalen Raum passt immer nur ein Mensch – einzeln.

Den Raum verlassen kann man nur – einzeln. Eine ähnliche Personenvereinzelungsanlage gibt es beim Betreten eines Gefängnisses, wie sie eifrige Zuschauer des sonntäglichen „Tatort“ bestens kennen.

Wir warten nur noch auf Philosophen, die unsere moderne Gesellschaft erklären zu einer gigantischen, vom Staat geförderten Personenvereinzelungsanlage. Auf dem besten Weg dazu sind wir, auch ohne Staat, dank Handy und Smartphone, Facebook und Google. Wir sind sozial – und einzeln, wie ein außer der Welt hockendes Wesen.

*

Thüringer Allgemeine, 12. Mai 2014, Friedhof der Wörter

Die eigentliche Geburt der Pressefreiheit: Das Verfassungsgericht zur Spiegel-Affäre

Viel Lob für den TV-Film im Ersten „Die Spiegel-Affäre“, zu Recht. Erstaunlich ist jedoch, dass das Verfassungsgericht mit seinem bahnbrechenden Urteil zur Pressefreiheit nicht einmal im Abspann erwähnt wird. Die entscheidenden Sätze haben wir in der Neuauflage „Das neue Handbuch des Journalismus und des Online-Journalismus“ auf Seite 21 zitiert.

Das Bundesverfassungsgericht hat im „Spiegel-Urteil“ am 5. August 1966 den Wert der freien Presse für eine Demokratie deutlich gemacht. Aus den Aufgaben der Presse sind die Verpflichtungen für Redaktionen und Redakteure ableitbar:

Eine freie, nicht von der öffentlichen Gewalt gelenkte, keiner Zensur unterworfene Presse ist ein Wesenselement des freiheitlichen Staates; insbesondere ist eine freie, regelmäßig erscheinende politische Presse für die moderne Demokratie unentbehrlich.

Soll der Bürger politische Entscheidungen treffen, muss er umfassend informiert sein, aber auch die Meinungen kennen und gegeneinander abwägen können, die andere sich gebildet haben. Die Presse hält diese ständige Diskussion in Gang; sie beschafft die Informationen, nimmt selbst dazu Stellung und wirkt damit als orientierende Kraft in der öffentlichen Auseinandersetzung.

In ihr artikuliert sich die öffentliche Meinung; die Argumente klären sich in Rede und Gegenrede, gewinnen deutliche Konturen und erleichtern so dem Bürger Urteil und Entscheidung. In der repräsentativen Demokratie steht die Presse zugleich als ständiges Verbindungs- und Kontrollorgan zwischen dem Volk und seinen gewählten Vertretern in Parlament und Regierung. Sie fasst die in der Gesellschaft und ihren Gruppen unaufhörlich sich neu bildenden Meinungen und Forderungen kritisch zusammen, stellt sie zur Erörterung und trägt sie an die politisch handelnden Staatsorgane heran, die auf diese Weise ihre Entscheidungen auch in Einzelfragen der Tagespolitik ständig am Maßstab der im Volk tatsächlich vertretenen Auffassungen messen können.

So wichtig die damit der Presse zufallende „öffentliche Aufgabe“ ist, so wenig kann diese von der organisierten staatlichen Gewalt erfüllt werden. Presseunternehmen müssen sich im gesellschaftlichen Raum frei bilden können. Sie arbeiten nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen und in privatrechtlichen Organisationsformen. Sie stehen miteinander in geistiger und wirtschaftlicher Konkurrenz, in die die öffentliche Gewalt grundsätzlich nicht eingreifen darf.

Der Funktion der freien Presse im demokratischen Staat entspricht ihre Rechtsstellung nach der Verfassung. Das Grundgesetz gewährleistet in Art. 5 die Pressefreiheit. Wird damit zunächst ein subjektives Grundrecht für die im Pressewesen tätigen Personen und Unternehmen gewährt, das seinen Trägern Freiheit gegenüber staatlichen Zwang verbürgt und ihnen in gewissen Zusammenhängen eine bevorzugte Rechtsstellung sichert, so hat die Bestimmung zugleich auch eine objektiv-rechtliche Seite. Sie garantiert das Institut „Freie Presse“.

(BVerfG 20, 162ff.)

Die Spiegel-Affäre, der TV-Film im Ersten und der missionarische Journalismus

Es ist ein eindrucksvoller Film, den das Erste über die Spiegel-Affäre zeigt – nicht nur wegen der unentwegt Weinbrand-trinkenden Redakteure. Der Film räumt gründlich mit der Legende auf, dass Augsteins Kampf eine idealistische Veranstaltung war, um der Pressefreiheit ihren demokratischen Rang zu erstreiten. Dass die Pressefreiheit am Ende so gestärkt war wie in wenigen anderen Ländern, stand nicht in Augsteins Plan.

„Ich wollte Strauß aus der Bundesregierung Konrad Adenauers herauskatapultieren“ – das schrieb Augstein, das war sein Plan. So stand es 1994 im „Spiegel“. Der Film über die Spiegel-Affäre zeigt beindruckend klar, wie heftig auch die Redakteure gestritten haben – gegen Augstein, ihren Chef. „Du bist besessen“, sagt Augsteins Bruder, ein Rechtsanwalt, über den persönlichen Feldzug gegen Strauß.

„Das ist Propaganda!“, brüllt ein Redakteur über die Vermischung von Gerüchten und Tatsachen – und stellt den Spiegel-Journalismus in die Nähe zum DDR-Journalismus, der sich als Propaganda verstand. Augstein lassen die Vorwürfe kalt: Die grundlegenden journalistischen Werte wie Wahrheit und Fairness nennt er „heuchlerische Anstandsregeln“.

Heute noch diskutieren Journalisten, ob dieser missionarische Journalismus nicht zu einer der bedenklichen Spielarten zählt. So sahen wir es auch in der ersten Auflage des „Handbuch des Journalismus“ vor achtzehn Jahren:

Die vierte Spielart des bedenklichen Journalismus ist der missionarische Journalismus. Ihn kennzeichnet das, was Rudolf Augstein im Spiegel 15/1994 geschrieben hat: „Ich wollte Strauß aus der Bundesregierung Konrad Adenauers herauskatapultieren“, und: „Als Verteidigungsminister, Außenminister und erst recht als Nachfolger des Bundeskanzlers musste Strauß unmöglich gemacht werden.“

Ist dies die Sprache eines Journalisten? Sollte es sich nicht vielmehr um die Sprache eines Politikers handeln – eines Politikers, der eine einleuchtende politische Ansicht vertrat und sich mit Strauß zugleich in einem weniger einleuchtenden Zweikampf sah, so dass er den Spiegel als Sturmgeschütz auf Strauß ansetzte? Ist es wirklich tollkühn zu fragen, ob das „Journalismus“ heißen soll?

Von der Spiegel-Schlagzeile „Barschels schmutzige Tricks“ hat Augstein sich zwar nachträglich distanziert – aber formuliert war sie natürlich in seinem Geiste: Wir mussten Barschel aus der Regierung katapultieren, schließlich wollten wir die Wahlen in Schleswig-Holstein entscheiden, am Tag nach der Veröffentlichung fanden sie statt.

Und so stützte sich der Spiegel, seiner eigenen Darstellung nach, weil er keine Zeit zum Nachrecherchieren hatte – stützte sich der Spiegel also bei dieser Zeile zunächst allein auf die Aussagen eines Zeugen von schon damals katastrophalem Leumund.

Das Glück des Spiegels dabei war, dass es jahrelang so aussah, als habe er eine Wahrheit nur vorzeitig ausgesprochen. Inzwischen sind wir schlauer: Wir wissen, dass die SPD sich von schmutzigen Tricks keineswegs freigehalten hat und dass der Schmutzigste von allein in dieser Schlammschlacht vermutlich des Spiegels Zeuge war.

Wenn Journalisten selber Politiker sind – wie sollen sie dann eben den Politikern auf die Finger sehen? „Der Journalist“, sagt Johannes Gross, „hat nicht Überzeugungen feilzuhalten oder für Glaubensbekenntnisse zu wüten, sondern Nachrichten zu formulieren und Analysen auszuarbeiten (…) Die Ethik des Journalismus ist eine Service-Moral.“

In späteren Auflagen haben wir das Journalisten-Kapitel zugunsten des Online-Kapitels gekürzt. So fiel der „missionarische Journalismus“ heraus ebenso wie diese drei Grundhaltungen, „die wir als bedauerlich empfinden“:

1. Der Krawalljournalismus des Boulevards.

2. Der überflüssige Journalismus in vielen Zeitschriften, die Umfragen ins Heft bringen, nach denen keiner verlangt (etwa: Bei Single-Männern, wenn sie nicht allein schlafen, liegen die Rheinland-Pfälzer zehnmal öfter hinten als die Mecklenburger).

3. Der verknöcherte Journalismus saturierter Abonnements-Zeitungen.

Sehenswert – nicht nur für Journalisten!

Die Spiegel-Affäre, Mittwoch, 7. Mai 2014, 20.15 bis 21.55 im Ersten; anschließend Dokumentation zum Thema.

Biojournalismus an nachhaltiger Mediennutzung (Friedhof der Wörter)

Unsere Vorfahren wussten noch, was nachhaltig ist – zumindest wenn sie sich im Wald auskannten: Du darfst nur so viele Bäume fällen, wie auch nachwachsen.

Im Wald stimmte die Bilanz über Generationen hinweg, wenn nicht gerade ein Orkan wütete; aber auch mit dem Windbruch kamen die Waldbesitzer gut zurecht: Über mehrere Jahre hinweg pflanzten sie eben mehr, als sie fällten.

Heute tun wir uns mit den Bilanzen eher schwer. Wir verbrauchen einfach zu viel: zu viel Öl, zu viele Fische, zu viele Plastiktüten, zu viele Informationen – und zu viele Wörter wie das unselige „nachhaltig“.

Wir plappern das schöne Wort der Waldbesitzer nach, als wäre es ein Zauberwort: Sprich es laut – und alles wird gut. Das Leben wird nachhaltig und der Aufschwung, die Menschen und die Heizkosten, die Zukunft und die Gesundheitssysteme.

In Neudietendorf bei Erfurt, im schönen Tagungshaus der Herrnhuter, diskutieren gute Menschen in diesen Tagen über „nachhaltige Mediennutzung“. Wer durch das Programm blättert, entdeckt all die schönen Mantras, die sich in den Gebetsmühlen der Nachhaltigkeit drehen: Die ökologisch digitale energiesparende sozialverantwortliche Kommunikationskultur.

Das einzige Medium, das wirklich nachhaltig ist, taucht dabei gar nicht auf: Die Zeitung. Da stehen immer so viele Nachrichten drin, wie auch nachwachsen.

Thüringer Allgemeine, 5. Mai 2014

Eine Politikerin ärgert sich über eine Redaktion, schreibt eine Mail – und schickt sie an den falschen Absender

Eine junge Bundestagsabgeordnete kommt mit einem Text, offenbar mit zu viel Partei-PR, nicht in die lokale Zeitung. Sie ärgert sich und schickt eine Mail an einen Genossen – und drückt auf die falsche Taste: Die Mail landet in der Redaktion der Fuldaer Zeitung:

Gesendet: Mittwoch, 16. April 2014 16:37

An: […]

Betreff: Re: Kolumne für MorgenWahrscheinlich finden die sich jetzt richtig toll… Das ist schon frech, was die sich so leisten. Wir müssen mal wirklich eine Strategie ausarbeiten, wie wir denen einen Strich durch die Rechnung machen können. Ich treffe mich Morgen zum Frühstück mit Hettler von Fuldainfo und wir schauen mal, ob wir Ideen haben.

Gruß

Birgit Kömpel MdB

Die Redaktion bringt die Mail in die Öffentlichkeit:

Fehlgeleitete Mail von Birgit Kömpel sorgt für Empörung

REGION

Liebe Leserinnen und Leser, diese Mail der Bundestagsabgeordneten Birgit Kömpel sollte unsere Redaktion nicht erreichen. Aber sie liegt uns vor, weil die SPD-Abgeordnete sich vertan und sie an uns geschickt hat. Schäbig finden wir den Inhalt. Unaufrichtig finden wir Kömpels Verhalten.Zum Hintergrund: Seit einigen Jahren bietet unsere Zeitung heimischen Abgeordneten verschiedener Parlamente im Wechsel die Möglichkeit, sich zu vorgegebenen bzw. abgesprochenen Themen in einer Kolumne zu äußern. Damit wollen wir den Abgeordneten die Möglichkeit geben, ihre Sicht der Dinge zu aktuellen Themen darzulegen – und zwar jenseits von Parteipolitik.

Frau Kömpel schrieb vergangene Woche ohne jede Absprache und ohne sich an Vorgaben zu halten. Sie schrieb einen Lobgesang auf die Arbeit der SPD in 100 Tagen großer Koalition.

Aber: Spielregeln gelten für alle. Das haben wir ihr erläutert und diesen Beitrag abgelehnt. Für Sie, liebe Leser, zum Verständnis: In zwei Fällen mussten wir dies in den vier Jahren, die es diese Rubrik gibt, bereits tun. Einmal traf es einen CDU-Mann, einmal eine SPD-Vertreterin. Wie Frau Kömpel in einer offenbar für einen Mitarbeiter bestimmten Mail reagiert hat, lesen Sie oben.

Frau Kömpel soll(te) in Berlin Interessensverwalterin der Bürgerinnen und Bürger ihres Wahlkreises sein. Sie aber überlegt, wie sie einer unabhängigen Tageszeitung und damit auch einem Unternehmen ihres Wahlkreises Schaden zufügen kann – weil eine Redaktion nicht das tut, was sie möchte.

Die Mail der SPD-Bundestagsabgeordneten Birgit Kömpel offenbart uns ihr Medien- und Demokratieverständnis. Deshalb möchten wir sie transparent machen.

Einen Screenshot der Mail können Sie in der Printausgabe oder im E-Paper sehen.

Reicht die Verärgerung einer Politikerin über eine Redaktion, um sie vorzuführen? Trägt die Redaktion nicht ein wenig zu dick auf: Schäbig, unaufrichtig, Offenbarung eines falschen Medien-und Demokratieverständnisses?

Ist wirklich die Unabhängigkeit in Gefahr? Gewinnt am Ende nicht immer die Zeitung? Ist solch eine Dummheit einer offenbar recht unerfahrenen Politikerin nicht eher Stoff für eine Glosse als für eine große Abrechnung: Unsere Demokratie ist in Gefahr?

Die Idee der Zeitung in Zeiten des Internets (Zitat der Woche)

Die Idee der Zeitung funktioniert als Geschäftsmodell auch in der digitalen Welt… Suchalgorithmus nutzt schließlich nichts, wenn es nichts gibt, was sich zu suchen lohnt.

Mathias Döpfner, Springer-Vorstandschef, auf der Hauptversammlung, bei der er ankündigte, 2014 den Schwerpunkt auf Journalismus zu legen.

Quelle: Die Welt, 17. April 2014

Ein Fehler ist korrigiert: „Merkbefreit dreist und völlig ohne Ahnung“ war ich in der ersten Fassung. Hingewiesen auf den Fehler hat mich Raphael Raue in einer Facebook-Nachricht:

In dem Zitat von Döpfner hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. „Suchlogarithmus nutzt schließlich nichts, wenn es nichts gibt, was sich zu suchen lohnt.“ Da muss Suchalgorithmus hin. Ich dachte erst, Döpfner wäre nicht nur merkbefreit dreist, sondern auch völlig ohne Ahnung, wovon er spricht, aber er hat es doch richtig gesagt

„In heißer Liebe gebraten“ – Johann Sebastian Bach und seine kraftvolle Sprache (Friedhof der Wörter zu Ostern)

„Der Würger kann uns nicht berühren“, lässt Johann Sebastian Bach im Schlusschoral singen seiner Kantate zum dritten Ostertag. Ja, zu Bachs unfriedlichen Zeiten vor dreihundert Jahren hatten die Menschen noch einen dritten Feiertag: Warum können wir uns den nicht mehr leisten?

Also noch einmal – Johann Sebastian Bach und seine Sprache voller Kraft: Selten ist sie so hörbar wie in den Oster-Kantaten. Auferstehung und Friedens-Sehnsucht spornten Bach an und seine Dichter, deren Texte er vertonte. Eine Auswahl:

> „In heißer Liebe gebraten“

> „Das Blut zeichnet unsere Tür“

> „Der Würger kann uns nicht mehr schaden“

> „Das Gewand blutrot bespritzt“

> „Der Mittler hat dein Schuldenbuch verglichen und zerrissen“

> „Das Trauern, das Fürchten, das ängstliche Zagen“

In heißer Lieb lässt Bach das Osterlamm braten, in einem – zugegeben – leicht schiefen Sprachbild. Zu hören ist der „Braten“ in Bachs wahrscheinlich erster Kantate „Christ lag in Todesbanden“, aufgeführt vor 304 Jahren in Mühlhausen.

Diese Wendungen, der Kampf zwischen Teufel und Gott, erinnern an die Sprachgewalt Luthers, dem vor allem die kurzen, kräftigen Wörter gefielen. Die ein- und zweisilbigen Wörter sind in unserer Sprache die Wörter unserer stärksten Gefühle: Wenn in Bachs Osterkantaten von Tod und Herz und Wonne gesungen wird, beschleunigt sich der Takt; beim Würger auch.

Bach steht in der Tradition der süßen Herz- und Schmerz-Reime des Barocks, vergleichbar den Schlagern unserer und jeder Zeit. Der Musikwissenschaftler Alfred Dürr jedoch kommentiert Bachs älteste Osterkantate: „Er erhebt sich dichterisch über die Dutzendware der Modeerzeugnisse des 18. Jahrhunderts.“

Bei aller Todessehnsucht, die Bach auch an Ostern nicht verlässt, schöpft er Lebensmut in seiner Kantate – versehen mit gleich drei Ausrufezeichen: „Tritt an den neuen Lebenslauf! Auf! Von den toten Werken!“

*

Thüringer Allgemeine, Kolumne „Friedhof der Wörter“, 22. April 2014

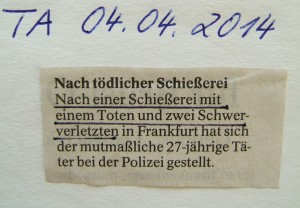

Lokaler Hohlspiegel: Schießerei mit einem Toten

Einem Leser der Thüringer Allgemeine ist folgende Meldung aufgefallen, und er fragt: „Wer tut denn so etwas und schießt sich mit einem Toten und zwei Schwerverletzten?“ In seiner Samstags-Kolumne „Leser fragen“ antwortet der Chefredakteur:

Der Redakteur und mit ihm alle, die den Artikel zuvor gelesen haben, fassen sich an den Kopf, zweifeln an ihrer Intelligenz und streuen sich Asche aufs Haupt. Die Asche passt zur vorösterlichen Buß- und Fastenzeit: Heute noch streuen sich in Arabien Trauernde die Asche eines Toten auf Kopf und Kleidung; bei den Römer hockte sich ein Feldherr ans Lagerfeuer und streute nach einer verlorenen Schlacht die heiße Asche auf seinen Kopf.

Der Fehler ist peinlich, dennoch biete ich allen Lehrerinnen und Lehrern eine Übung an, nach den Osterferien mit den Schülern auszuführen: „Bringen Sie die Meldung logisch und fehlerfrei in einen Satz, der nicht länger sein darf als die Vorlage mit fünf Zeilen aus 30 Anschlägen!“

Solche Fehler sind, mit Verlaub, auch lustig: Der „Spiegel“ druckt in jeder Ausgabe auf der letzten redaktionellen Seite den „Hohlspiegel“: Schöne, garstige Sprachschludereien, die mehr Schmunzeln als Empörung provozieren. Die Meldung aus der TA hat alle Chancen, auch im Hohlspiegel zu landen.

Der „Eulenspiegel“, das satirische Magazin für DDR-Liebhaber, druckt auch „Fehlanzeiger“: Über Jahre hinweg kamen die meisten Beispiele aus der TA, in den vergangenen Jahren haben wir den Platz auf dem Gold-Silber-Bronze-Treppchen verloren.

Wenn wir noch öfter Schießereien mit Toten drucken, könnten wir schneller als gedacht wieder aufs Treppchen geschickt werden. So lange bleiben wir dabei: Asche auf unser Haupt.

Thüringer Allgemeine, 19. April 2014

Was macht Johann Sebastian Bach mit unserem Herzen? (Friedhof der Wörter)

„Du hast das Herz genommen“, sagt ein finster blickender Mann in einem Horrorfilm – also in einem der Filme, vor denen TV-Sender warnen müssen „Für Jugendliche unter 16 Jahren nicht geeignet“ (was dazu führt, dass die meisten Zuschauer unter 16 sind).

„Du hast das Herz genommen“, sagt der Arzt zu seinem Kollegen, wenn die Organ-Entnahme gelungen ist, das Herz verpackt und zu einem Patienten geflogen wird, der irgendwo in Deutschland auf die Verlängerung seines Lebens wartet.

„Du hast uns das Herz genommen“, singt der Chor in der Kantate von Johann Sebastian Bach, die er für den Sonntag vor Ostern, den Palmsonntag, geschrieben hatte – seine erste überhaupt als Konzertmeister am Weimarer Hof.

Vom Nehmen des Herzens ist in jedem der drei Beispiele die Rede. Aber das „Herz“ wandert in seiner Bedeutung durch die Jahrhunderte und ändert seine Farbe:

> Düster ist es, wenn ein Diener schwarzer Messen das Herz herausschneidet;

> rot ist es, wenn es als Lebens-Spender in einen anderen Menschen verpflanzt wird – aber in einem anderen Rot wie in romantischen Herz- und Schmerz-Schlagern wie „Liebling, mein Herz lässt dich grüßen“;

> kirchlich violett wird es bei Johann Sebastian Bach, für den das Herz ein mystischer Ort ist.

Bachs „Herz“ verstehen wir nicht mehr: Wir freuen uns an der Musik, klatschen begeistert Beifall, wenn wir die Kantate im Konzertsaal hören, aber der Text bleibt uns fremd. Was will uns der Weimarer Dichter Salomon Franck sagen, der für Bach die Vorlage geliefert hat?

Erst hat Gott, der Himmelskönig, „uns das Herz genommen“, wenige Minuten später legen wir es dem Heiland nieder; am Ende der Kantate sind Folter und Hinrichtung, also die Passion, „meines Herzens Weide“.

Das „Herz“, wie es Bach und seine Zeit verstand, hat nur noch die Schreibweise mit unserem Herzen gemeinsam: Was er sagen will, verstehen wir nicht mehr; auch des Pfarrers Mühe in der Predigt ist vergeblich.

Wörter haben ihre Geschichte, sie verwandeln sich, und sie verführen uns, wenn wir nicht achtsam sind, zum Missverständnis – bei aller Herzensfreud.

* Thüringer Allgemeine, Kolumne „Friedhof der Wörter“ 14. April 2014

„Warum wird so wenig Kultur gelesen?“ – Thomas Bärsch im Gespräch mit Lesern der Thüringer Allgemeine (Teil 2)

-

Fußball und Kultur, Kinder und Ältere – und die Interesse der Leser: Das waren die Themen der Leser im zweiten Teil des Gesprächs, das sie mit Thomas Bärsch führten, dem neuen Vize-Chefredakteur der Thüringer Allgemeine. Dabei steht „Lesewert“ im Vordergrund, eine Leserbefragung, die Bärsch zuerst in Dresden bei der Sächsischen Zeitung mit entwickelt hatte und dann in Thüringen erfolgreich einsetzte.

Leser Hans Joachim Kellner: Ich war als Polizist bei Heimspielen von Rot-Weiß Erfurt und habe mich jedes Mal geschämt, wie schäbig die Fans, aber auch der Stadionsprecher, über die Gäste hergezogen sind. Dieselben Fans beschweren sich bei Auswärtsspielen, wie sie dort – auch von der Polizei – behandelt werden. Kann die TA nicht einen stärkeren Druck auf die Vereinsführung ausüben, respektvoller mit den Gästen umzugehen?

Wir jammern in Erfurt auf hohem Niveau: In Dresden beispielsweise, das ich gut kenne, artet es oft sogar in Gewalt aus. Da sind wir uns einig in der Redaktion wie mit den meisten Fans: Begeisterung für Rot-Weiß: ja! Aber Gewalt: nein! Nun spielt ein Bundesliga-Verein eine herausragende Rolle in einer Stadt: Das muss eine Zeitung nicht nur respektieren, sondern auch zeigen.

Leser Dieter Sickel: Vor der Wende haben die jungen Leute ihren Frust im Stadion abgelassen, weil sie ihn sonst nirgends ablassen konnten. Das ist heute auch so. Aber die TA kann da gar nichts tun, das müssen die Fans selber regeln.

Ich kenne die Erfurter Fans noch nicht so gut, aber ich bin mir sicher, dass die meisten von ihnen nicht aus Frust ins Stadion gehen, sondern weil sie mit ihrem Verein mitfiebern, der ja auch der Stolz der Stadt ist.

Leser Andreas Rudolf: Beim Fußball geht es doch heute nur noch um Brot und Spiele! Rot-Weiß ist ein Riesen-Popanz, und die Spieler, die viel Geld verdienen, sind nur besser ausgestattete Hartz-Vierer.

Da widerspreche ich Ihnen. Einen prominenten Fußballverein zu haben, erzeugt schon ein gutes Stadtgefühl. Die meisten Bürger wünschen sich das, auch wenn sie nicht ins Stadion gehen. Diese besondere Rolle, die Rot-Weiß ja auch in der Berichterstattung der TA einnimmt, sollte sich im Verhalten des Vereins, der Spieler und der Fans gegenüber der Stadt und ihren Gästen widerspiegeln.

Leserin Ursula Müller: Früher dachte ich: Die meisten Männer lesen den Sportteil. Bei der Lese-Untersuchung kam heraus: Das stimmt gar nicht, unter den meistgelesenen Artikeln war keiner aus dem Sport.

Es gibt Themen, die gut gelesen werden: Rot-Weiß, Wintersport und die deutschen Handball-Meisterinnen aus Bad Langensalza – sind da immer eine sichere Bank. Der lokale Sport, auch der lokale Fußball, liegt deutlich unter dem gefühlten Interesse. Das bedeutet aber nicht, dass er aus der Zeitung herausfällt, aber wir müssen ihn interessanter machen.

Ursula Müller: Und warum wird so wenig Kultur gelesen?

Der Kultur geht es wie dem Sport: Für einige ist es das Wichtigste, aber viele kümmert es wenig. Auch bei der Kultur gibt es Themen, die viele Leser finden: der Tatort aus Erfurt und Weimar beispielsweise, das drohende Ende des Fernsehballetts, die Abschieds-Tournee der Puhdys – eben alles, worüber viele Menschen sprechen. Rezensionen, selbst aus dem Deutschen Nationaltheater, werden weniger gelesen. Gleichwohl erwarten viele Leser von einer seriösen Zeitung, dass sie über das kulturelle Leben berichtet. Es reicht ihnen offenbar, dass wir es machen – aber sie lesen nicht. Da fragen wir uns schon, wie wir mehr Leser in unsere Texte holen können.

Ursula Müller: Ich finde es toll, dass Sie täglich eine Kinderseite haben. Ich hebe sie auf, wenn meine Enkel aus Berlin und Ingolstadt kommen. Nur die Witze wiederholen sich oft.

Gerade die Witze kommen bei den Kindern am besten an, aber, da haben Sie recht, bei den Erwachsenen am wenigsten. Wir sind überrascht, wie die Kinderseite gerade von älteren Lesern gelesen wird.

Ursula Müller: Die Seite ist wirklich eine anspruchsvolle Seite mit einer Mischung aus lokalen Artikeln, also aus der Welt der Kinder, und kindgerechten Erklärungen zu Politik und Wissenschaft.

Viele Großeltern lesen ihren Enkeln aus der Zeitung vor, etwa wenn schwierige Fragen kommen wie „Warum sterben so viele Kinder in Syrien?“.

Leser Andreas Rudolf: Das Durchschnittsalter der TA-Leser ist hoch. Machen Sie eine Zeitung nur für ältere Leser?

Nein. Ich glaube, dass das Alter überbewertet wird. Bei den großen Themen – seien es nun die Rentenpolitik oder der „Tatort“ aus Erfurt und Weimar – treffen wir bei jüngeren wie älteren Lesern auf großes Interesse. Wir sollten auch nicht immer so tun, als sei man mit 66 schon halbtot. Viele Menschen sind heute bis ins hohe Alter aktiv, neugierig und wach. Wir dürfen uns nicht dem Jugendwahn ergeben, diesem unseligen Trend in unserer Gesellschaft.

Leser Dieter Sickel: Der Chefredakteur hat ein Spezialgebiet, die Sprache, und er schreibt die Sprach-Kolumne „Friedhof der Wörter“. Lesen Sie die?

Manchmal.

Dieter Sickel: Haben Sie auch so ein Spezialgebiet?

Ich schreibe für mein Leben gern satirische Kolumnen.

Dieter Sickel: Lesen wir die bald auch in der TA?

Das kann ich mir vorstellen. Ich hoffe nur, dass die Thüringer Satire mögen.

Dieter Sickel: Das sind dann aber bestimmt nicht nur harmlose Texte.

Ich bin ja prinzipiell gegen Texte, die Schaden anrichten. Aber ja: Satire wird halt von jedem anders verstanden. Viele Leute schmunzeln darüber; manchmal muss ich mich aber auch Lesern stellen, die das ernst nehmen. Als ich eine Satire über das Israel-Gedicht von Günter Grass geschrieben hatte, endete sie mit dem Satz: „Von deutschem Boden darf nie wieder ein Gedicht ausgehen.“ Da rief mich ein Leser an: „Meinen Sie das ernst?“ – „Nein“, sagte ich. – „Dann war das ein Spaß?“ – „Ja“ – Da legte er einfach auf.

*

Thüringer Allgemeine, 12. April 2014 (Domplatz 1 – Interview-Reihe)

Rubriken

- Aktuelles

- Ausbildung

- B. Die Journalisten

- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen

- C 5 Internet-Revolution

- C Der Online-Journalismus

- D. Schreiben und Redigieren

- F. Wie Journalisten informiert werden

- Friedhof der Wörter

- G. Wie Journalisten informieren

- H. Unterhaltende Information

- I. Die Meinung

- Journalistische Fachausdrücke

- K. Wie man Leser gewinnt

- L. Die Redaktion

- Lexikon unbrauchbarer Wörter

- Lokaljournalismus

- M. Presserecht und Ethik

- O. Zukunft der Zeitung

- Online-Journalismus

- P. Ausbildung und Berufsbilder

- PR & Pressestellen

- Presserecht & Ethik

- R. Welche Zukunft hat der Journalismus

- Recherche

- Service & Links

- Vorbildlich (Best Practice)

Schlagworte

Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche

Letzte Kommentare

- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...

- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...

- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...

- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...

- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...

Meistgelesen (Monat)

Sorry. No data so far.

Meistgelesen (Gesamt)

- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre

- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ

- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)

- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)

- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von