Ein Buffet aus Spreewaldgurken? For Journalisten-Ossis only

Juliane Wiedemeier schreibt in ihrem Blog zum 30. Oktober:

Für den Deutschen Journalistenverband bietet dieses historische Datum den richtigen Rahmen, um am Wochenende zum Ostdeutschen Journalistentag zu laden. Dem ersten, wie der DJV selbst schreibt, dem ersten nur für Ossis, wie ich meine.

Schließlich gibt es viele gute Gründe, Journalisten in Ost- und Westdeutschland fein säuberlich voneinander zu unterscheiden, von denen mir spontan nur leider kein einziger einfällt. Nicht mal die Bezahlung. Wir bekommen ja mittlerweile alle unter Tarif.

Und nein, ich werde hier und jetzt kein Wort darüber verlieren, dass dies vielleicht ein wichtigeres Arbeitsfeld für den Verband Deutscher Journalisten sein könnte als die Organisation von Tagen für Ostdeutsche oder Reisen unter der Flagge von Wiesenhof.

Doch zurück zum Ostdeutschen Journalistentag, denn wenn es ihn schon gibt, kann man sich wenigstens kurz fragen, was ihn denn so besonders macht und von seinem westlichen Vetter unterscheidet. Ein Buffet aus Spreewaldgurken wird es wohl nicht sein, auch wenn man im Allgemeinen die Bedeutung von Buffets für den Journalismus ja nicht unterschätzen darf.

(zu: Handbuch-Kapitel 2-3 Die Journalisten)

Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)

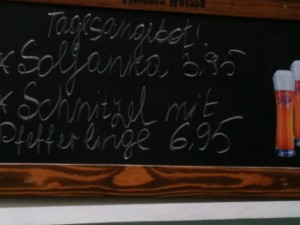

Wer lächelt, der irrt. Der Wirt ist nicht dumm, der sein Schnitzel mit „Pfefferlingen“ anpreist – auch wenn die übliche Schreibweise den Pfeffer in einen „Pfiffer“ verwandelt hat.

Der Pfifferling ist ein würziger Pilz, er leiht sich seine Bedeutung vom Pfeffer – schon seit Jahrhunderten. Früher war der Pfefferling ebenso beliebt wie weit verbreitet – aber recht wertlos, weil ihn jeder in den Wäldern massenhaft finden und zum Kochen abholen konnte.

„Das ist mir keinen Pfifferling wert“, so lautet noch heute eine Redewendung, die sagt: Was ich kaufen soll, ist wertlos.

Pfefferling oder Pfifferling – in der Aussprache sind die beiden Wörter ähnlich. So dürfte auch der Pfeffer sich in Pfiffer verwandelt haben – gegen den Sinn des Wortes.

Wer also dem Pilz seine ursprüngliche Bedeutung zurückgeben will, der folge dem Wirt am Erfurter Domplatz. Wer ein Kopfschütteln oder den roten Fehlerstrich der Lehrerin vermeiden will, der folge der üblichen Schreibweise.

Wer weder das eine noch das andere Wort mag, weder Pfefferling noch Pfifferling, der borge sich für den würzigen Pilz einen Namen bei unseren österreichischen Sprachnachbarn: Eierschwammerl.

Ein Nachtrag:

Ein Leser schreibt: Mir war auf dem Foto zunächst gar nicht mal aufgefallen, dass da „Pfefferling“ und nicht Pfifferling geschrieben steht. Vielmehr lächelte ich, weil da geschrieben wurde: „… mit Pfefferlinge“, ohne „n“ am Ende. Heißt das nicht . . . mit Pfefferlingen (Dativ plural)?

Der Leser hat Recht. Das ist ein Fall für den Dativ!

Tyrocks Dankrede: Was ist Qualität im Journalismus?

Qualität heißt: Sauberes Handwerk, saubere Recherche, relevante Themen, interessante Aufbereitung: informativ, spannend, abwechslungsreich, unterhaltend – und, immer wieder: nahe bei den Menschen, für die wir da sind.

So dankte Andreas Tyrock, Chefredakteur des Bonner Generalanzeigers, nach der Verleihung des Deutschen Lokaljournalistenpreises im alten Plenarsaal des Bundestags – vor über tausend Besuchern, darunter viele Kinder und Jugendliche. Der GA bekam den Preis für das Konzept der Familienzeitung.

Tyrock weiter zur Qualität:

Qualität kostet auch Geld. Verlage sind wichtiger Bestandteil der Demokratie und sehr wichtig für das Leben vieler Menschen, sie sind aber keine sozialen Einrichtungen mit ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern. Verlage sind Wirtschaftsunternehmen. Sie müssen Geld verdienen, um weiterhin Qualität bieten zu können.

Das sollte sich jeder hin und wieder bewusst machen, wenn er eine Zeitung liest, wenn er im Internet surft. Die Arbeit besteht mehr denn je darin, Schneisen in das Dickicht der unzähligen Informationen zu schlagen, die täglich auf uns einprasseln. Und dies mit Kompetenz und Engagement.

Weitere Auszüge aus Tyrocks Dankrede:

Richtig ist, dass die Herausforderungen für die Zeitungsverlage im Umfeld von elektronischen Medien, vor allem aber vor dem Hintergrund der Internet-Entwicklung, stetig steigen.

Richtig ist aber vor allem, dass Zeitungen in Deutschland noch immer eine immense Bedeutung haben. Täglich lesen rund 47 Millionen Menschen über 14 Jahren eine gedruckte Zeitung.

Davon werden 37 Millionen Regionalzeitungen gelesen – mit ihren Online-Ausgaben erreichen die Verlage übrigens 27 Millionen User. Ebenfalls eine beeindruckende Zahl.

Eine Studie möchte ich noch erwähnen: nämlich zur Glaubwürdigkeit der Zeitungen bei jungen Menschen. Wenn in verschiedenen Medien über ein Thema unterschiedlich berichtet wird, dann glauben 40 Prozent der 12- bis 19-Jährigen der Tageszeitung, auf Platz 2 folgt das Fernsehen mit 29 Prozent. Das sind meiner Meinung nach sehr gute Ergebnisse für die Verlage in Deutschland.

Der Tag der Preisverleihung ist stets ein Beleg für die Leistungsfähigkeit deutscher Lokal- und Regionalzeitungen.

Sie sind das Herzstück deutscher Medien, denn sie sind am nächsten dran an den Menschen.Sie berichten aus dem Alltag der Menschen in diesem Land, sie informieren, kommentieren, sie unterhalten, sie tragen zur Meinungsbildung bei, erfüllen damit die originären Aufgaben des Journalismus und sind deshalb auch wesentlicher Bestandteil unserer Demokratie.

Die Erfüllung dieser Aufgaben sichert im Übrigen auch die Zukunft deutscher Lokal- und Regionalzeitungen:

- Worüber reden unsere Leser?

- Was beschäftigt sie?

- Wie leben sie?

- Wo arbeiten sie?

- Wo kaufen sie ein?

- Wo und wie verbringen sie ihre Freizeit? In den Vereinen, bei der Freiwilligen Feuerwehr, in der Kommunalpolitik.

- Wo gehen die Kinder zur Schule?

- Wo machen die Jugendlichen ihre Ausbildung? Wo studieren sie?

Wir Journalisten müssen dabei sein, müssen informieren, müssen helfen, müssen auch kritisieren, müssen stets der Anwalt unserer Leser sein. Und natürlich auch der Anwalt unserer User.

Denn Verlage definieren sich längst nicht mehr nur über Zeitungen, auch wenn diese weiterhin das Fundament bilden. Die Verlage, die Redaktionen, die Journalisten arbeiten crossmedial, sie bieten ihre Arbeit über verschiedene Kanäle an, über die Zeitung, über das Internet, über E-paper oder über Apps

Entscheidend ist: Jedem muss klar sein, dass das Bezahlen von Qualitätsjournalismus in Print oder digital ein Beitrag zur Aufrechterhaltung dieser Qualität ist. Und damit ein Beitrag zur Aufrechterhaltung der Demokratie in diesem Land. Oder, ein bisschen weniger staatstragend:

Qualitätsjournalismus sollte weiterhin ein Bestandteil des Lebens sein, weil er das Leben bereichert. Wir alle können einen Beitrag leisten. Jeder für sich.

(zu: Handbuch-Kapitel 55 Der neue Lokaljournalismus + 57 Wie können Zeitungen überleben + 53 Was die Leser wollen)

Shitstorm statt Ärger an der Theke (Zitat der Woche)

Wenn jemand auf dem Egotrip ist, gerät er schneller in einen Shitstorm. Früher hätte er nur Ärger an der Kneipentheke bekommen.

(Thomas Zorbach von der Agentur vm-people in Welt Kompakt vom 1. Oktober 2012)

Iranische Nachrichtenagentur fällt auf Satire rein

Falschmeldungen, gar Nachrufe zu Lebzeiten, gibt es, seit es Zeitungen gibt. Mit dem Internet steigt die Zahl rapide. Die iranische Nachrichtenagentur Fars News schaute in das amerikanische Magazin The Onion (Die Zwiebel), las dort: 77 Prozent der weißen Amerikaner würden laut Gallup-Umfrage Ahmadinedschad, den iranischen Präsidenten, lieber wählen als Obama – und verbreitete es, auch wieder übers Internet.

Nur – Die Zwiebel ist ein Satire-Magazin und die Umfrage eine Fälschung.

Zu „Fehler im Journalismus“ zitiert das Handbuch Studien, nach denen die Hälfte aller Artikel nicht korrekt sind (Seite 96).

(Quelle: Spiegel Online, 28.9.2012)

(zu: Handbuch-Kapitel 17 Die eigene Recherche + 19 Die Nachrichtenagenturen + 38 Die Satire)

Junge Journalisten – „eine verwöhnte Generation“

„Ernüchternd“, „entsetzt“ – so die Reaktion von Pauline Tillmann und Mitgliedern der Jury des „Reportagepreises für junge Journalisten“ auf die eingesandten 29 Reportagen.

Pauline Tillmann klagt und klagt an in ihrem Blog:

- Viele junge Journalisten kennen offenbar den Unterschied zwischen Reportage und Portrait nicht.

- Für eine Reportage reicht es nicht, sich mit einem Menschen zwei Stunden in die Küche zu setzen und sich seine Geschichte nacherzählen zu lassen. Das ist wichtig für den Hintergrund und die Einordnung, aber man muss als Reporter etwas miterleben. Es muss etwas passieren, und man muss als Reporter beschreiben, was man sieht, hört, riecht, schmeckt und manchmal auch, was man fühlt.

- Die heranwachsende Generation, zu der ich mit meinen 29 Jahren auch gehöre, ist eine verwöhnte Generation. Den heutigen Nachwuchsjournalisten fehlt oft der Biss, der Wille mehr einzubringen, als minimal gefordert ist. Das Engagement. Den Esprit. Die Eleganz. Und das Bewusstsein: Wenn ich es zu etwas bringen will, muss ich dafür kämpfen. Meine Generation kämpft nicht, sie genießt.

- Es gibt viel mehr Journalistenschulen und Publizistik-Studiengänge als früher – und doch gibt es nicht mehr gute bis sehr gute Journalisten. Soll heißen: Es gibt eine Inflation der Mittelmäßigkeit. Und das hat damit zu tun, dass es viele nicht mehr gewohnt sind, sich anstrengen zu müssen.

- Weil einige Nachwuchsjournalisten nicht die nötige Energie

haben, wandern sie in die PR ab, weil es bequemer ist – und das Gehalt besser.- Den meisten fehlt einfach der Biss. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen: Es reicht nicht, Journalist werden zu wollen. Man muss wirklich dafür brennen.

Aus den Kommentaren zum Blogeintrag von Pauline:

+ Jetzt mal ehrlich: Ich finde die Art und Weise anmaßend, großkotzig und unangemessen…

+ Die angeblich mittelmäßige Qualität der Beiträge liegt vielleicht eher an der mittelmäßigen Bekanntheit des Preises. Vielleicht liegt sie aber auch daran, dass gerade die vielversprechendsten Talente so klug sind zu erkennen, dass die Branche gerade schreibenden und recherchierenden Journalisten heute keine über Jahrzehnte tragfähige Perspektive mehr auf eine bürgerliches Berufsleben bietet.

Das klingt paradox, ist aber traurige Realität. Vergleiche mit früheren Journalistengenerationen zeugen deshalb von einer entsetzenden Realitätsverweigerung. Nur wer nicht von ständiger Sorge um seine Zukunft und den Kontostand am Ende des Monats getrieben ist, hat überhaupt die Muße, sich auf Arbeitsbedingungen einzulassen, die für die Wirtschaftswunder- und 68er-Generation noch “Standard” waren.

+ Natürlich gibt es nicht viele Spitzenleute im Journalismus – wie überall. Viele Journalisten machen einfach ein solides Handwerk, sie mögen ihren Job und irgendwie ist es … ja: auch ein Job wie jeder andere. Man muss ja Journalismus nicht ständig überhöhen.

+ Lehrt zumindest die Akademie für Publizistik, dass ein Portrait zur Gattung der Reportagen gehört.

Pauline antwortet ihren Kritikern:

Ich habe mich für die Pauschalkritik entschuldigt. Und ich glaube, dass dieses Uninspirierte, das mir bei jungen Kollegen oft begegnet, darauf zurückzuführen ist, dass tatsächlich die allgemeinen Rahmenbedingungen wenig Raum für Kreativität lassen.

Dennoch bleibe ich dabei: Einige glauben sich nicht anstrengen zu müssen und glauben, dass ihnen alles zufliegt.

(zu: Handbuch-Kapitel 2 Welche Journalisten wir meinen – und welche nicht + 32 Die Reportage + 34 Das Porträt + 51 (PR) + 58-60 Ausbildung und Berufsbilder)

Papst und Mohammed: Wie viel Beleidigung ist erlaubt?

Wie geht Deutschland mit Beleidigungen um, die fromme Menschen treffen – ob Mohammed oder Papst? Der Presserat rügt.

182 Beschwerden lagen dem Presserat vor zum Titelbild der Titanic, auf dem Papst Benedikt XVI. in gelb befleckter Soutane als inkontinent und mit Fäkalien beschmiert zu sehen ist; die Überschrift lautet: „Halleluja im Vatikan – Die undichte Stelle ist gefunden!“ Auf der Rückseite der Zeitschrift ist der Papst mit braun befleckter Soutane zu sehen.

Der Presserat rügt: Entwürdigend und ehrverletzend und beruft sich auf Ziffer 9 des Pressekodex:

Schutz der Ehre

Es widerspricht journalistischer Ethik, mit unangemessenen Darstellungen in Wort und Bild Menschen in ihrer Ehre zu verletzen.

Die Begründung des Presserats:

Zwar hat Satire die Freiheit, Kritik an gesellschaftlichen Vorgängen mit den ihr eigenen Stilmitteln wie Übertreibung und Ironie darzustellen. Im vorliegenden Fall wurde die Grenze der Meinungsfreiheit jedoch überschritten. Das Gremium sah keinen Sachbezug zur Rolle des Papstes in der „Vatileaks“-Affäre gegeben. Die Person Joseph Ratzinger wird von Titanic als „undichte Stelle“ tituliert und durch die befleckte Soutane der Lächerlichkeit preis gegeben. Dies ist nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt.

Auch Leser von Zeitungen zürnen und plädieren in der Thüringer Allgemeine für eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit:

Die geplante Veröffentlichung eines Anti-Islam-Videos und von Mohammed-Karikaturen ist kein Beitrag für ein friedliches Nebeneinander von Volksgruppen mit unterschiedlicher Religion. Immerhin gehört der Islam nun auch zu Deutschland. Mit Meinungs- und Redefreiheit ist eine derartige Beleidigung und verletzende Provokation wohl kaum zu begründen.

Das bereits lädierte Ansehen der westlichen Welt im islamischen Raum muss nicht noch weiter geschädigt werden. Medien, die diese o.g. Veröffentlichung vornehmen, sollten für entstehende Kosten (z.B. für Polizeieinsätze) und Schäden infolge von Gegendemonstrationen haftbar gemacht werden.

TA-Chefredakteur Paul-Josef Raue (und Autor dieses Blogs) antwortet:

„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich als allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.“

So beginnt der Artikel 5 unseres Grundgesetzes, in dem das wohl bedeutendste Freiheits-Recht der Menschen zementiert wird. Geschrieben wurde das Grundgesetz nach den Erfahrungen der Nazi-Diktatur, die bestimmte, was die Menschen zu sagen, zu lesen und zu sehen hatten.

Auch arabischen Staaten, auch die meisten Diktaturen haben die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ unterschrieben; dort lesen wir in Artikel 19:

„Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht umfasst die Freiheit, Meinungen unangefochten anzuhängen und Informationen und Ideen mit allen Verständigungsmitteln ohne Rücksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.“

„Ich lass mir den Mund nicht verbieten!“ Das war der Antrieb für viele Menschen in der DDR, einen besseren Staat und eine bessere Verfassung zu fordern – eben für die Freiheit einzutreten, wenn man die Grenzen achtet, etwa zum Schutz der Jugendschutz oder der persönlichen Ehre.

Wir dürfen uns die Freiheit nicht nehmen lassen von Staaten, in denen Freiheit kein hoher Wert ist und in denen die Bürger eben keine Meinungs- und erst recht keine Pressefreiheit genießen. Wen außer uns sollten sich Menschen zum Vorbild nehmen, die staatliche oder religiöse Bevormundung leid sind?

Aufgeklärte Menschen können auch mit Beleidigung der Religion umgehen – ohne zu zündeln und zu toben. Wie viel Antipathie schlug beispielsweise dem Papst vor seinem Besuch in Thüringen entgegen.

Wir haben alle Meinungen, auch extreme, in der Zeitung veröffentlicht, wir haben Meinungen aufeinander prallen lassen, wir haben darüber heftig debattiert wie zivilisierte und tolerante Bürger, die den Schutz einer der besten und freiesten Verfassungen genießen.

Diese Verfassung sollten wir nicht lädieren lassen, erst recht nicht von Machthabern und Demagogen, die ihr Volk dumm halten und aufwiegeln.(TA, 29.9.2012)

(zu: Handbuch-Kapitel 38 Die Satire + 49 Wie Journalisten entscheiden sollten + Service B Medien-Kodizes)

120 Wörter in einem Satz: Caroline Emckes Vorbild-Reportage

Es gibt Geschichten, die haben keinen Anfang, weil niemand weiß, wieso sie geschehen. Sie lassen sich erzählen, aber sie lassen sich nicht begreifen. Sie werfen nur Fragen auf und bieten keine Antworten. Die Geschichte von Grace ist so eine Geschichte.

So beginnt Caroline Emckes Reportage im Zeit-Magazin ( 2011) über Grace, einem vierjährigen Mädchen in Kenia, vergewaltigt und schwer verletzt von einem Nachbarn, einem mächtigen Mann. Das Dorf hört zu, wie das Mädchen weint und schreit.

Eine Tante geht mit dem Mädchen in die Stadt, erstattet Anzeige, gibt das Kind in die Obhut eines Heims für misshandelte Mädchen.

Für ihre Reportage „Der lange Weg zur Gerechtigkeit“ bekommt Caroline Emcke den Ulrich-Wickert-Preis für Kinderrechte. Die Reportage ist eine der besten Reportagen der vergangenen Jahre, eine vorbildliche, nicht nur wegen ihres Themas. Wer solch Unmenschlichkeit beschreibt, braucht keine Worte des Abscheus, keinen moralischen Aufschrei – er muss nur unaufgeregt berichten, der Reihe nach. Die Fakten reichen.

Markus Lanz lobte in der Jury-Sitzung: „Carolin Emcke nimmt den Menschen nicht die Würde. Sie kommt nicht in Gutsherrenart und sagt, wie es zu sein hat.“ Carolin Emcke ist eine Reporterin; sie schreibt auf, wie es ist.

Nur einmal in ihrer Reportage schleicht sich ein Wort wie „Ungeheuerlichkeit“ ein:

Grace‘ Leben beginnt nicht mit ihrem Geburtstag, der ist nicht verzeichnet, sondern mit jenem 3. März 2010, dem Tag, an dem sie, halb bewusstlos, von ihrer Tante Joyce auf dem Arm ins Krankenhaus getragen wurde. »Blut und Flüssigkeit auf der Unterhose«, steht mit blauem Kugelschreiber auf dem schmucklosen Zettel, der in der Akte abgeheftet ist und auf dem ein Arzt im Methodist Hospital von Maua die Ungeheuerlichkeit notiert hat: 13 Kilo Gewicht, Körpertemperatur 37 Grad, eine eingehende Vaginaluntersuchung sei nicht möglich gewesen, weil die Patientin große Schmerzen gehabt habe, der Arzt schließt mit der Diagnose »Vergewaltigtes Kind mit genitalen Verletzungen«.

Wolf Schneider wird es für unmöglich halten, jeder Stilist „Stop“ rufen, wenn in einer Reportage ein Satz auftaucht, der 120 Wörter lang ist (darin: 37 englische Wörter und 9 Wörter Bibelzitat und 6 Mal wiederholt „klapp“). Carolin Emckes sechster Satz, der erste erzählende, er erzeugt mit einfachen Mitteln Atemlosigkeit, ist lang, aber verständlich. Grace singt:

»If you’re happy and you know it, clap your hands« , sie klatscht in die Hände, klapp, klapp, Grace singt und klatscht vergnügt wie alle anderen Kinder, »If you’re happy and you know it, clap your hands« , klapp, klapp, es ist acht Uhr morgens, die erste Stunde des christlichen Kindergartens in Meru, Kenia, hat begonnen, erst mit einem Bibelvers, »Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde«, und nun mit diesem Lied der Freude, die man sehen und hören muss, »If you’re happy and you know it, then you really got to show it, clap your hands« , klapp, klapp, Grace trägt wie die anderen achtzehn Kinder ihre Schuluniform, einen blauen Jeansrock und ein rotes Polohemd unter einem blauen Wollpullover.

Ulrich Wickert hat den Preis gestiftet unter dem Dach der Stiftung „Hilfe mit Plan“; er wird am 11. Oktober 2012, dem UN-Mädchentag, in Berlin verliehen. Neben Carolin Emcke wird er auch an Autoren aus Simbabwe sowie vier Ländern Westafrikas vergeben.

Paul-Josef Raue gehörte der Jury an neben Karl Günther Barth (Hamburger Abendblatt), Marko Brockmann (Radijojo), Karen Heumann (kempertrautmann), Brigitte Huber (Brigitte), Christoph Lanz (Deutsche Welle), Markus Lanz (ZDF), Werner Bauch (Plan Deutschland) und Stifter Ulrich Wickert.

(zu: Handbuch-Kapitel 32 Die Reportage)

Kommentar zu „Ironie verstehen“

Ironie verstehen, setzt voraus, dass man erkennen kann, was der Schreiber, Sprecher tatsächlich meint. Gibt es in dem Text keine Indizien, so muss man m.E. den Autor kennen, und das ist dann schwierig, wenn es keine persönliche „Beziehung“ gibt.

So kommentiert die Bloggerin „mona lisa“ meinen Eintrag über die Ironie.

Die Renaissance der Ironie summ, summ, summ

„Aber, Achtung: Das war Ironie!“, schreibt Stefan Hermanns in seiner Bundesliga-Kolumne von „11 Freunde Freitags“ zum Ausruf des Eintracht-Frankfurt-Trainers Armin Veh „Ich wäre enttäuscht, wenn wir jetzt nicht Meister werden.“ (Tagesspiegel 21.9.12)

Hermanns hat Recht: Ironie in der Zeitung geht meist daneben, weil der Großteil der Leser keine Ironie versteht. Ob allerdings Ironie noch Ironie ist, wenn man warnt: Das ist Ironie?

Zeitungen wie die FTD glauben, dass ihre besonders intelligenten Leser das Ironie-Gen besitzen und packen die Ironie sogar ins Aufmacher-Bild, gestaltet wie der Warnhinweis auf Zigaretten-Schachteln:

Der Blasphemieminister

warnt: Die Zeitung enthält

islamkritische Texte

Es folgt der Aufmacher: „Westen streitet über Meinungsfreiheit“ (20.9.12)

Auch die FAZ bringt täglich ein Ironie-Bild als Teaser über dem Aufmacher, etwa mit der Zeile: „Cogito ergo summ, summ, summ“.

Die Zahl der Redakteure, die Ironie mögen, ist leider viel größer als die Zahl der Leser, die sie verstehen. (Handbuch Seite 235)

(zu: Handbuch-Kapitel 38 Die Satire)

Rubriken

- Aktuelles

- Ausbildung

- B. Die Journalisten

- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen

- C 5 Internet-Revolution

- C Der Online-Journalismus

- D. Schreiben und Redigieren

- F. Wie Journalisten informiert werden

- Friedhof der Wörter

- G. Wie Journalisten informieren

- H. Unterhaltende Information

- I. Die Meinung

- Journalistische Fachausdrücke

- K. Wie man Leser gewinnt

- L. Die Redaktion

- Lexikon unbrauchbarer Wörter

- Lokaljournalismus

- M. Presserecht und Ethik

- O. Zukunft der Zeitung

- Online-Journalismus

- P. Ausbildung und Berufsbilder

- PR & Pressestellen

- Presserecht & Ethik

- R. Welche Zukunft hat der Journalismus

- Recherche

- Service & Links

- Vorbildlich (Best Practice)

Schlagworte

Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche

Letzte Kommentare

- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...

- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...

- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...

- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...

- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...

Meistgelesen (Monat)

Sorry. No data so far.

Meistgelesen (Gesamt)

- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre

- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ

- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)

- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)

- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von