Drastische Sprache wie vom „Tyrannen, der stinkt wie Teufelsdreck “ – und große Vorbilder (Luther-Disput 5)

Luther nennt einen Mächtigen einen „wütenden Tyrannen, der stinkt wie Teufelsdreck“. Wie drastisch darf unsere Sprache sein? – ist die Frage im fünften Teil des Luther-Disputs im Erfurter Augustinerkloster.

Wolf Schneider:

Ich finde es einfach traurig, wenn ein Mensch ein Anliegen hat, aber nicht im Stande oder Willens ist, es auf geeignete Weise unter die Leute zu bringen. Wer etwas bewirken will, hat sich der Sprache zu bedienen, die etwas bewirken kann.

Noch einmal Büchners Woyzeck: „Wenn wir in den Himmel kämen, müssten wir donnern helfen“. Das ist die perfekte Sprache abseits der Bibel, das ist Luther-Deutsch. Manchmal darf und muss Sprache eben auch drastisch sein.

Von Pfarrer Thomas Seidel aus Erfurt kommt der Einwand: „Die Kirche ist nicht der Jahrmarkt, nicht das Kaufhaus und nicht die Talkshow. Dort ist man ein anderer Mensch und will Menschen anders ansprechen. Dürfen und sollten dafür andere Sprachregeln gelten?“

Schneider: Warum anders? Saftig, drastisch, auf den Punkt und unter mutiger Ignorierung alles auf der Universität Gelernten. Dann wird man auch verstanden.

Leibrock:

Man muss trotzdem authentisch sein. Ich kann nicht in eine Rolle schlüpfen und sagen: Jetzt bin ich ein anderes Wesen. Schauspieler können das. Aber ich stehe ja auf der Kanzel bei einer Rede oder als Schreibender nicht als Schauspieler da.

TA-Leser Christoph Werner aus Erfurt meint:

„Ich habe Schwierigkeiten mit der Aussage: Alle müssen einen verstehen. Es gibt doch ganz verschiedene Adressaten, an die man sich wendet. Ein Thomas Mann beschränkt sich nicht auf Hauptsätze und ist dennoch in meinen Augen einer der größten Stilisten des 20. Jahrhunderts. Ein Mediziner, der über Lungenkrankheiten schreibt, hat ein anderes Publikum als ein Reporter einer Tageszeitung.“

Schneider:

Ich bewundere Thomas Mann. Noch mehr bewundere ich Heinrich Kleist, den ich aber niemals als Vorbild nennen würde, weil er viel zu schwierig ist.

Wir reden hier nicht von Weltliteratur, nicht von Wissenschaft, sondern wir reden von einem Publikum, das einerseits die Journalisten und andererseits die Pfarrer wohl in größtmöglicher Mehrheit erreichen möchten. Journalisten sollten so schreiben, dass 70 Prozent der Deutschen sie lesen können – 100 Prozent schafft man nicht. Sich dafür Thomas Mann als Vorbild zu nehmen, davon würde ich abraten.

Der Kabarettist Ulf Annel aus Erfurt:

„Beim Lesen von Luthers „Schrift vom unfreien Willen“ kommen mir Zweifel, ob das damals alle verstanden haben. Hat also auch Luther nicht immer für alle geschrieben?“

Schneider:

Luther hat auch für Professoren geschrieben. Aber die Bibel hat er nicht für Professoren übersetzt.

Leibrock:

Ein Beispiel ist für mich der Fernseh-Historiker Guido Knopp. Der wird von Fachkollegen oft scheel angeguckt. Er hat aber mit seinen historischen Filmen im ZDF einen riesigen Zuspruch.

FELIX LEIBROCK leitet die Evangelische Akademie in München, war Pfarrer in Apolda (Thüringen) und ist Autor des Romans „Luthers Kreuzfahrt“ mit dem ersten deutschen Sauna-Seelsorger Wolle Luther, der auf dem Kreuzfahrtschiff „Nofretete“ arbeitet.

WOLF SCHNEIDER ist Mitautor des „Handbuch des Journalismus“ und Autor von Bestsellern über die Sprache wie „Deutsch für Kenner“.

**

Fünfter und letzter Teil des Luther-Disputs, erschienen am 11. Januar 2014 im „Thüringen Sonntag“ der Thüringer Allgemeine.

Wolf Schneider: Zwei (plus eins) einfache Regeln für einen guten Stil (Luther-Disput 4)

Es gibt zwei einfache Regeln für einen guten Stil, sagt Wolf Schneider:

• Erstens: Die Wörter sollten möglichst wenig Silben haben. Die einsilbigen Worte sind das Größte – Blood, sweat, toil and tears –, die zweisilbigen sind das Zweitbeste.

• Zweitens: Keine Schachtelsätze, sondern vor allem Hauptsätze. Eingepferchte Nebensätze sind immer schlecht. Es möge laut vorgelesen gut ins Ohr gehen. Wir schreiben immer für die Ohren.

Felix Leibrock fügt eine dritte Regel hinzu:

Kein Passiv! Aktivformen verwenden! Beim Passiv stiehlt man sich aus der Verantwortung. Statt „Wir wurden heute begrüßt…“, besser: „Herr Müller, Meier, Schulze hat uns begrüßt…“.

Schneider: Ja, Passiv entpersonalisiert – das ist heimtückisch und frech. Die Deutsche Bank hat mir einen unverschämten Brief geschrieben: „Die Geschäftsbedingungen sind geändert worden.“ Sie hat nicht geschrieben: „Wir möchten ändern“ – dann hätte ich ja vielleicht widersprochen.

Und wie schreibt Wolf Schneider? „Meine Werkstatt verlässt kein Text, den ich nicht mindestens dreimal laut gelesen habe.“

Im vierten Teil des Luther-Disputs standen klare Sätze im Vordergrund und Vorbilder, die klare Sätze schrieben. Auf die Frage „Kann man nicht auch in Hauptsätzen Blödsinn reden?“ antwortete Wolf Schneider:

Wo immer mir klare Hauptsätze begegnen, bin ich angetan. Es ist eine Wohltat, eine Aussage in einem klaren harten Satz zu hören. Sich in klaren Sätzen zu äußern, ist keinem Prediger, keinem Bischof versagt.

Das allerdings von Politikern zu fordern, ist in meinen Augen weltfremd; das können Politiker sich nicht leisten, sie machten sich unglücklich. Von Festrednern sollte man fordern, dass sie gar nicht erst antreten, mit all den Allgemeinplätzen.

Von welchen Schreibern können wir noch gutes Deutsch lernen?

Schneider:

Ich kann nur jedem raten, möglichst viel von Bertolt Brecht, Franz Kafka, Georg Büchner und Heinrich Heine zu lesen. Da gibt es viele starke Sätze. Man denke nur an den geschundenen Woyzeck bei Büchner, der da sagt: „Wenn wir in den Himmel kämen, müssten wir donnern helfen“.

Das ist ein gewaltiger Satz, das ist Lutherdeutsch. Auch Brecht hat sich vom Lutherdeutsch inspirieren lassen und andauernd die Bibel gelesen. Seine Aussage „Erst kommt das Fressen, dann die Moral“ ist ein strittiger Spruch, aber er hat Kraft. Und das Fressen darf eben auch mal vorkommen in einer Predigt.

Luthers Übertragung aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jesus Sirach: „Die Geißel macht Striemen, aber ein böses Maul zerschmettert das Gebein“ verstehen auch heute 14-Jährige noch.

Oder Kafkas Briefe: Sie gehören zum Herrlichsten, was auf Deutsch je geschrieben wurde. Hier wird das akademische Vorurteil klar widerlegt, dass, wer verständlich schreibt, keine große Literatur produzieren könne.

Leibrock:

Ich suche nach vergleichbaren Gegenwartsautoren…

Schneider:

Heinrich Böll hat gutes Deutsch geschrieben, Magnus Enzensberger auch. Von Günter Grass gibt es ein paar starke Sätze, aber nicht mehr. Mit großer literaturtauglicher Sprache Millionen erreichen – das können wohl nur Kafka und Brecht.

Kann auch ein Ungläubiger Luther verstehen und schätzen?

Schneider:

Ja! Brecht war ein sehr heftiger Luthergegner, ein Kirchengegner überhaupt. Trotzdem hat er von Luther gelernt. „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“ Das ist ein großartiger Satz Luthers, nicht nur im Vertrauen auf die Allgegenwärtigkeit Gottes. So schreibt man, und so schreibt auch Bertolt Brecht.

Leibrock:

Die Hauptfrage Luthers ist allerdings heute nicht mehr aktuell. Luther fragt: „Wie bekomme ich einen gnädigen Gott?“. Heute fragen wir eher: „Gibt es Gott?“. Auch Luther würde heute diese Frage zu beantworten versuchen, und er hätte sicher gute Antworten.

Wir können Luther nicht einfach auf unsere Zeit übertragen, das sollten wir auch für das Lutherjahr 2017 bedenken. Viele Menschen könnten damit wenig anfangen, weil es nicht ihre Fragen sind.

Eine heutige Frage ist die nach Schuld und Vergebung:

> Wo bekomme ich Vergebung, wenn mir diese Welt nicht vergibt?

> Kann Michail Chodorkowski Herrn Wladimir Putin vergeben?

> Kann Wladimir Putin Herrn Chodorkowski vergeben?

Die Nachrichten sind voll mit Fragen nach Schuld und Vergebung. Die Frage ist, ob Luthers Antworten aus dem Mittelalter heute noch passen.

FELIX LEIBROCK leitet die Evangelische Akademie in München, war Pfarrer in Apolda (Thüringen) und ist Autor des Romans „Luthers Kreuzfahrt“ mit dem ersten deutschen Sauna-Seelsorger Wolle Luther, der auf dem Kreuzfahrtschiff „Nofretete“ arbeitet.

WOLF SCHNEIDER ist Mitautor des „Handbuch des Journalismus“ und Autor von Bestsellern über die Sprache wie „Deutsch für Kenner“.

**

Vierter Teil des Luther-Disputs, erschienen am 11. Januar 2014 im „Thüringen Sonntag“ der Thüringer Allgemeine.

Wolf Schneider: Drei goldene Regeln für Redner (Luther-Disput 3)

Im dritten Teil des Luther-Disputs geht es um die Predigten der Pfarrer. „Ich habe meine undankbaren Jünger Reden gelehrt“, sagte Luther einmal. Aber können das Pfarrer heute noch? So sprechen, wie es Luther tat und lehrte? Wolf Schneider gibt drei goldene Tipps für Redner und Prediger:

• Lasst die üblichen Gemeinplätze weg!

• Lasst die Fremdwörter und schrecklichen Adjektive weg – womit ihr die Sprache entlutherisiert.

• Gebt euch Mühe, Interessantes zu sagen!

Felix Leibrock:

Es gibt einen allgemeinen Verfall der öffentlichen Rede. Es fehlt der Mut zur klaren Aussage.

Das halte ich für ein gesellschaftliches Problem, weil wir so viel Zeit, so viel Energie verschwenden in Veranstaltungen, die uns wenig bringen. Deswegen mein Plädoyer für die freie Rede, für das gewagte Wort und für die Freiheit, etwas zu sagen, was falsch ist.

Vielleicht weiß Herr Schneider, wie wir das wieder hinbekommen?

Schneider:

Appelle wie „Werdet besser!“ helfen wenig. Viele Predigten sind trostlos. Ich habe im Auftrag der evangelischen Kirche Sachsen-Anhalt viele evangelische Texte und Predigten analysiert. Positiv aufgefallen sind mir nur ein paar Sätze von Margot Käßmann – zum Beispiel: „In Afghanistan ist gar nichts gut.“ Ich bin nicht ihrer Meinung, aber das ist klar und prägnant. Sonst ist kaum Besserung erkennbar.

Leibrock:

Vor so klaren Aussagen wie der von Margot Käßmann scheuen wir uns. Wir sagten lieber: „Die Situation in Afghanistan ist differenziert zu sehen.“

Wenn es um klare Worte geht, ist auch der neue Papst zu loben. In der Schrift „Evangelii Gaudium“ schreibt er:

„Diese Wirtschaft tötet. Es ist unglaublich, dass es kein Aufsehen erregt, wenn ein alter Mann, der gezwungen ist, auf der Straße zu leben, erfriert, während eine Baisse um zwei Punkte in der Börse Schlagzeilen macht.“

Schneider:

Oder er schreibt: „Die Kirche ist keine Zollstation. Sie ist das Vaterhaus, wo Platz ist für jeden mit einem mühevollen Leben.“ Der Papst ist so gut, wie es Luther mal war.

Leibrock:

Ja, das sind Sätze, die verstehe ich sofort. Und andere Menschen auch. Ich habe den ersten evangelischen Papst-Franziskus-Fanklub gegründet…

Schneider:

In jeder Kirche sollte ein Plakat hängen: Wollt ihr wirklich schlechter sein als der Papst? Keinem Prediger, keinem Bischof ist es versagt, sich in klaren Sätzen zu äußern.

***

FELIX LEIBROCK leitet die Evangelische Akademie in München, war Pfarrer in Apolda (Thüringen) und ist Autor des Romans „Luthers Kreuzfahrt“ mit dem ersten deutschen Sauna-Seelsorger Wolle Luther, der auf dem Kreuzfahrtschiff „Nofretete“ arbeitet.

WOLF SCHNEIDER ist Mitautor des „Handbuch des Journalismus“ und Autor von Bestsellern über die Sprache wie „Deutsch für Kenner“.

**

Dritter Teil des Luther-Disputs, erschienen am 11. Januar 2014 im „Thüringen Sonntag“ der Thüringer Allgemeine.

Wolf Schneider: Wie Churchill mit „Blut, Schweiß, Mühsal und Tränen“ die Seele des Volkes traf (Luther-Disput 2)

Ein Professor hätte Churchill 1940 geraten, die Engländer aufzufordern „zu einer Mobilisierung aller nationalen Energiereserven und zu einem Paradigmenwechsel und ihrer Einstellung zur Lebensqualität“. Aber Churchill wählte vier einfache Worte – die Wolf Schneider beim Luther-Disput der Thüringer Allgemeine empfiehlt.

Im zweiten Teil des Disputs geht es um die freie Rede: Führt der Heilige Geist den Prediger zu einer guten Rede? Oder weltlicher ausgedrückt: Gibt es eine Inspiration, der ein guter Redner einfach nur folgen muss?

Darauf antwortet Pfarrer Felix Leibrock, der die evangelische Akademie in München leitet:

Das ist Unsinn! Von einer solchen Predigt-Lehre, die besagt, man brauche sich nur hinzusetzen und der Heilige Geist wehe einem die Worte zu, halte ich nichts. Der Heilige Geist ist für etwas anderes gut.

Ich muss schon selber um die Worte ringen. Friedrich Nietzsche sagte einmal: Den Stil verbessern heißt, den Gedanken verbessern. Darum arbeite ich am Stil eines Textes.

Und – wie wäre es mal wieder mit mehr freier Rede! Der Augustinermönch Abraham a Sancta Clara, ein großer Prediger im 17. Jahrhundert in Wien, ließ von einem Ministranten auf der Kanzel Bibelstellen zufällig auswählen und hat dazu gepredigt. Als Mitbrüder die Bibel eines Tages versteckten, predigte er eine Stunde über das Nichts.

Das ist ein Weg, den wir heute viel zu selten gehen. Wir haben viel zu viel Angst, etwas Falsches zu sagen.

Wolf Schneider:

Ich bin durchaus ein Freund der freien Rede – wenn man sie beherrscht. Will sagen: Es zu können ist fabelhaft, sich darauf zu verlassen, halte ich für gefährlich.

Eine der wirksamsten Reden des 20. Jahrhunderts hielt Winston Churchill. Im Jahr 1940 wollte das englische Volk auf Adolf Hitlers Waffenstillstands-Angebot eingehen. Premier Winston Churchill hielt seine Rede von Blut, Schweiß, Mühsal und Tränen – und drehte die Stimmung. Historiker und Philologen sind sich einig, dass diese Einsilber „Blood, sweat, toil and tears“, die in die Tiefe des Gemüts gingen, die Meinung des Volkes trafen.

Aber die sind Churchill natürlich nicht spontan eingefallen, an denen hat er hart und in großer Qual gearbeitet. Ein Professor hätte ihm geraten, die Engländer aufzufordern „zu einer Mobilisierung aller nationalen Energiereserven und zu einem Paradigmenwechsel und ihrer Einstellung zur Lebensqualität“.

Churchill hat die ausgearbeitete Rede in furchtbarer Qual auswendig gelernt und dann grandios vorgetragen. So macht man Geschichte.

Felix Leibrock:

Das ist der richtige Weg: eine Rede vorbereiten, aufschreiben, sie auswendig lernen – das schult auch das Gedächtnis. Und dann kommt beim Reden noch das eine oder andere Spontane hinzu.

Kennen Sie, Herr Schneider, einen Politiker, der das beherrscht? Helmut Schmidt – „Schmidt-Schnauze“ beispielsweise?

Wolf Schneider:

„Schnauze“ beschreibt ja schon, dass er flott mit dem Mundwerk war. Große Sätze hat er aber nicht geprägt. Da wird heute viel verklärt. So lange er Bundeskanzler war, war Schmidt nicht halb so gut wie heute.

*****

FELIX LEIBROCK leitet die Evangelische Akademie in München, war Pfarrer in Apolda (Thüringen) und ist Autor des Romans „Luthers Kreuzfahrt“ mit dem ersten deutschen Sauna-Seelsorger Wolle Luther, der auf dem Kreuzfahrtschiff „Nofretete“ arbeitet.

WOLF SCHNEIDER ist Mitautor des „Handbuch des Journalismus“ und Autor von Bestsellern über die Sprache wie „Deutsch für Kenner“.

**

Zweiter Teil des Luther-Disputs, erschienen am 11. Januar 2014 im „Thüringen Sonntag“ der Thüringer Allgemeine.

„Nichtverständlichkeitserlass“ für Autoren des Koalitionsvertrags

Wenn es um „solide Finanzen“ geht, wird bei unserer Regierung die Sprache unsolide. Da wimmelt es im Koalitionsvertrag von Wörtern, die auf einer Eil-Beerdigung zu Grabe getragen werden sollten.

Wörter türmen sich zu Ungetümen auf: „Schnellreaktionsmechnismus“ oder „Nichtanwendungserlasse“ oder ein Wort wie „OECD-BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)-Initiative“, das selbst Fachleute ins Grübeln verschlägt. So ließe sich ein Vorrat an Unwörtern sammeln für viele Jahre.

Das Argument, Spezialbegriffe müssen nur Experten verstehen, zählt nicht: Ein Koalitionsvertrag bestimmt das Leben aller Bürger auf Jahre hinaus – und muss von allen und nicht von wenigen verstanden werden. So ist das in einer Demokratie.

Ein „BEPS“ interessiert jeden: Warum hat es ein mittelständischer Betrieb im Thüringer Wald so schwer, auf dem Weltmarkt mit großen Konzernen mitzuhalten? Die Großen bringen ihre Gewinne, ganz legal, in Staaten mit niedrigen Steuern, etwa auf die britischen Jungferninseln. Dies Urlaubsparadies in der Karibik hat so viele Einwohner wie Mühlhausen, ist aber in China der zweitgrößte Investor aller Staaten.

Der mittelständische Unternehmer, der beispielsweise Kurbelwellen herstellt, will faire Bedingungen und nicht immer verlieren gegen einen Konzern, der in seiner Steuerabteilung mehr Angestellte beschäftigt als der Mittelständler in seiner Produktion. Was die Regierung dagegen tun will, interessiert den Chef ebenso wie seine Arbeiter. Also muss ein politisches Programm für alle verständlich sein.

Offenbar gab es einen Nichtverständlichkeitserlass für die Autoren, die den Koalitionsvertrag geschrieben haben. Ein Kapitel, wie Politik verständlich werden kann, fehlt im Vertrag. Ob es Absicht ist?

Thüringer Allgemeine 20. Januar 2014 (Friedhof der Wörter)

Wolf Schneider: „Alle Germanisten hassen mich – und ich hasse sie“ (Luther-Disput 1)

Dies können wir – laut Wolf Schneider – von Luther lernen:

• Sprich in den konkretesten farbigsten Worten!

• Benutze Worte mit möglichst wenigen Silben!

• Sprich und schreibe in überschaubaren, einfachen Sätzen!

• Nutze anschauliche Beispiele!

Beim Luther-Disput der Thüringer Allgemeine debattierte Wolf Schneider mit dem Thüringer Pfarrer Felix Leibrock – beginnend mit Frage: „Worin bestand Luthers Leistung, als er auf der Wartburg das Neue Testament ins Deutsche übersetzte?“

Felix Leibrock:

Luther hat ein großartiges Buch, eben die Bibel, in ein großartiges Deutsch übersetzt; er formte die Sprache aus und trieb sie auf die Höhe.

Doch ist es schon fast ein Ritual, Luthers Übersetzungsleistung zu loben. Ich habe allerdings auch ein Problem mit Luthers Sprache. 13- und 14-jährige Konfirmanden heute verstehen sie nicht mehr.

Luther war eben auch ein Kind seiner Zeit. Er hat die Sprache des Mittelalters gesprochen, viele Begriffe sind heute unbekannt. Wer weiß noch was mit dem „Scherflein der Witwe“ gemeint ist?

Der Scherf war eine Erfurter Münze mit wenig Wert.

Luther war es wichtig, die Bibel in seine Zeit und zu den Menschen zu holen, mit denen er lebte. Fünfhundert Jahre später muss es erlaubt sein, Luther zu verändern. Es ist sogar unsere Aufgabe, die Sprache der Bibel immer neu zu übersetzen.

Martin Luther hat von der Sprache des Volkes gelernt

Wolf Schneider:

Luther Wort für Wort übernehmen oder vorbildlich finden, davon kann keine Rede sein. Aber wir können uns ein Beispiel daran nehmen, wie er sich der Volkssprache zugewendet und wie er sie geprägt hat.

Luthers Sprache ist voller Leben, also voll von dem, was alle verstehen. Luthers Kirchensprache war nicht akademisch versaubeutelt, um es mal streitgesprächsfreudig zu sagen.

Deutsche Professoren neigen dazu, für deutsche Professoren zu schreiben und nicht für alle Deutschen. Luthers Ehrgeiz war das äußerste Gegenteil. Und ich wünsche mir von allen Schreibenden, auch von Journalisten, die gleiche Gesinnung wie bei Luther. Ich will von allen gelesen und von allen verstanden werden.

Leibrock:

In angelsächsischen Ländern werden akademische Arbeiten auch nach der Lesbarkeit und Verständlichkeit bewertet; in Deutschland bekommt man die Dissertation zurück, wenn sie nicht im akademischen Sprachstil verfasst ist.

Schneider „Dieser akademische Sprachstil…:

Dieser akademische Sprachstil ist ein Thema, das mich immer wieder ärgert; gegen diesen akademischen Unsinn kämpfe ich. So muss ich damit leben: Alle Akademiker, alle Germanisten hassen mich – und ich hasse sie. Wir haben miteinander überhaupt nichts zu tun. Es ist unter der Würde eines Germanisten, sich zu bemühen, dass die Hälfte aller Deutschen sie verstehen kann. Das mögen sie nicht.

Leibrock:

Meine Tochter schreibt gerade ihre Abschluss-Arbeit über die Verkehrswege in Mexiko. Ich sollte sie durchlesen auf Verständlichkeit und Stil. Da las ich beispielsweise den Satz: „Die Verkehrssituation in Mexiko ist polyvalent zu sehen…“

Ich habe sie gefragt: Was willst du damit sagen? Sie antwortete: „Es gibt in Mexiko zu wenig Autobahnen.“ So kann sie aber nicht schreiben, da protestiert ihr Professor. Er verlangt akademische Sätze, die oft nichts aussagen.

Als ich Student war, hatte ich ein Schlüsselerlebnis. Unsere Nachbarn schwärmten davon, dass ihr Kind das Studium mit einer Arbeit abgeschlossen hatte, die nur vier Menschen auf der ganzen Welt verstehen würden.

Ich sagte mir damals: Solche Bücher möchte ich nicht schreiben. Ich möchte Bücher schreiben, die man auch lesen kann. Entscheidend ist für mich die Klarheit des Gedankens, dann kommen die Worte von allein. Wenn ich das klar mache, dann ist es ein Leichtes, zu schreiben.

Schneider: „Um die Worte muss man ringen“

Dass die Worte von alleine kommen, das wiederum bestreite ich. Meine Erfahrung nach 60-jähriger Berufserfahrung und 30-jähriger Journalistenausbildung: Um die Worte muss man ringen, die Worte kommen nicht von allein.

Meinen Schülern sage ich: Qualität kommt von Qual. Glaube ja nicht, dass etwas gut ist, weil es da steht! Weil die Grammatik stimmt! Und weil es von dir ist! Nein, es steht da, die Grammatik stimmt, und es ist von dir – und nun beginnt die Arbeit.

Auch ich ringe mit meinen eigenen Texten bis heute – obwohl ich auch gedruckt würde mit weniger Sorgfalt und Mühe. Auch Luther hat natürlich um die Worte gerungen; es gibt viele Anekdoten, wie er gerungen hat.

Alle großen Schriftsteller haben gerungen, keinem ist etwas zugeflogen. Goethe hat mal behauptet, ihm sei über Nacht ein Gedicht zugeflogen – und er habe es mit dem Bleistift aufgeschrieben, weil das Kratzen der Feder ihn bereits aus seiner Inspiration gerissen hätte. Seine Biografen weisen ihm allerdings nach, dass er drei Tage lang daran geschuftet hat. Von alleine kommen keine Worte, erst recht keine verständlichen Worte.

Wir plagen uns ja alle mit der Bildung herum, die wir lernen mussten – und von der wir uns bis zu einem gewissen Grade entfernen müssen. Sie, Herr Leibrock, schreiben beispielsweise: „Die Bibel mahnt zur Reflexion eigenen Handelns.“ So würde ich niemals schreiben, sondern:

„Die Bibel mahnt: Denkt mal drüber nach!“ Das halte ich für eine Klasse besser – als „Reflexion eigenen Handelns“.

**

FELIX LEIBROCK leitet die Evangelische Akademie in München, war Pfarrer in Apolda (Thüringen) und ist Autor des Romans „Luthers Kreuzfahrt“ mit dem ersten deutschen Sauna-Seelsorger Wolle Luther, der auf dem Kreuzfahrtschiff „Nofretete“ arbeitet.

WOLF SCHNEIDER ist Mitautor des „Handbuch des Journalismus“ und Autor von Bestsellern über die Sprache wie „Deutsch für Kenner“.

**

Erster Teil des Luther-Disputs, erschienen am 11. Januar 2014 im „Thüringen Sonntag“ der Thüringer Allgemeine.

Sozialtourismus: Das Unwort des Jahres ist Unsinn

Junge Leute mögen Jugendherbergen: Sie sind oft naturnah und immer billig. In der Schweiz betreibt die Jugendherbergen eine „Stiftung für Sozialtourismus“.

Auch in der DDR gab es den Sozialtourismus: Der FDGB organisierte einen preiswerten Urlaub für alle – und fast alle mochten ihn. Vor einigen Jahren schrieb Thomas Schaufuß ein Buch: „Sozialtourismus im SED-Staat“. Im Vorwort schreibt Vera Lengsfeld: „Die Ferienanlagen dienten auch dazu, den Frust der Werktätigen über die Versorgungslage des Landes abzubauen. Die Buffets waren gefüllt mit Obst und Südfrüchten, die sonst schwer zu bekommen waren. Man konnte sich wie im Paradies fühlen.“

Sozialtourismus – das bedeutete: Preiswerter Urlaub für Menschen in der DDR, die sich einen Urlaub nicht leisten können. Das ist „sozial“ – auch wenn die Diktatoren dieser Welt, das „Soziale“ gern für ihre Propaganda nutzen, zuerst die Nazis, dann die Kommunisten.

Sozialtourismus im Wortsinn ist etwas Gutes, ist menschenfreundlich – und wird plötzlich zum Unwort erklärt. Warum?

Ein paar Politiker und Kommentatoren nutzen seit einigen Wochen den Begriff, um EU-Bürger aus Rumänien und Bulgarien zu diffamieren, in feindlicher Absicht und pauschaler Abneigung. Die meisten Deutschen allerdings werden heute in den Zeitungen erstmals vom „Sozialtourismus“ lesen.

Die Jury hat sich offenbar nicht mit der Geschichte des Wortes beschäftigt, schaut nicht über die Grenzen der Bundesrepublik, wo auch deutsch gesprochen wird, und geht einigen Demagogen auf den Leim. Auch das Unwort des Jahres kann schlicht Unsinn sein.

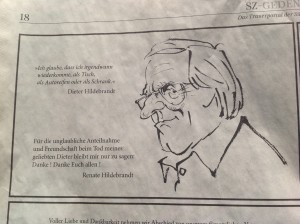

Dieter Hildebrandt: Ich komme wieder

Ich glaube, dass ich irgendwann wiederkomme, als Tisch, als Autoreifen oder als Schrank.

Was für ein Bild! Dieses Zitat von Dieter Hildebrandt krönt eine Todesanzeige von Renate Hildebrandt, in der sie für die „unglaubliche Anteilnahme beim Tod meines geliebten Dieter“ dankt.

Quelle: Süddeutsche Zeitung, 11. Januar 2014

Das Unwort des Jahres: Kleine Leute oder Volksvertreter? (Friedhof der Wörter)

Vier Wissenschaftler, ein Journalist und der Schriftsteller Ingo Schulze finden das „Unwort des Jahres“ und werden es am morgigen Dienstag mitteilen. Vier Leser der Thüringer Allgemeine haben auch ihre Vorschläge geschickt:

- Volksvertreter

- O.k. und lecker

- kleine Leute – ein Leser hatte diesen Begriff in Interviews mit SPD-Chef Gabriel gelesen und fragt sich: Wer sind die kleinen Leute in Deutschland?

- Pflegefehler

Die Leserin erzählt zu ihrem Unwort eine Geschichte:

Meine Winterschuhe begannen sich im Herbst zu schälen – als ob sich bei einer Verbrennung die Haut vom Körper löst. Ich ging in das Schuhgeschäft, wo ich die Schuhe gekauft habe, und fragte, ob das ein Materialfehler sein könnte.

Die Verkäuferin fragte mich: „Haben Sie die Schuhe etwa mit Schuhcreme behandelt?“ Als ich das bejahte, antwortete sie mir, das ist dann ein Pflegefehler, sie dürfen solche Schuhe nur besprühen.“ Das hatte mir niemand beim Kauf gesagt.

Sind die vier Wörter wirklich Unwörter? Urteilen Sie selber! Die Jury muss einen Verstoß „gegen sachliche Angemessenheit oder Humanität“ feststellen und gibt vier Beispiele:

- Verstoß gegen das Prinzip der Menschenwürde

- Verstoß gegen Prinzipien der Demokratie (etwa: „alternativlos“ als Haltung in der politischen Diskussion)

- Diskriminierung gesellschaftlicher Gruppen (etwa: „Wohlstandsmüll“ für arbeitsunwillige oder arbeitsunfähige Menschen)

- Euphemistische, verschleiernde oder gar irreführende Wörter (etwa: freiwillige Ausreise für die Abschiebung von Asylbewerbern)

Thüringer Allgemeine, Rubrik „Friedhof der Wörter“ am 13. Januar 2014

Journalistenschul-Direktorin beklagt: Selbstausbeutung, lesefaule Volontäre und kurzsichtige Verleger

Sylvia Egli von Matt führte 15 Jahre die führende Schweizer Journalistenschule, das MAZ (Medienausbildungszentrum). Sie beklagt, dass sich kaum Migranten bewerben würden: „Wir würden wahrscheinlich ein Auge zudrücken bei der Sprachprüfung, wenn wir solche Leute gewinnen könnten, aber sie kommen nicht.“ Auch die deutschsprachigen Bewerber, die zur Hälfte mit einem Hochschul-Abschluss kommen, beherrschten unsere Sprache nicht mehr gut; so führte die Schule als neues Fach „Grammatik“ ein. Zu lesen ist das Interview von Rainer Stadler in der NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung.

Zeitungen und andere Medien schicken ihre Volontäre zur berufsbegleitenden Ausbildung an die Schule in Luzern. „Zu uns kommen müde Studenten“, sagt die Leiterin. Sie habe den Eindruck, dass die Volontäre ausgebeutet würden: „Meines Erachtens ist es teilweise unverantwortlich, wie die Leute produzieren müssen.“ Diese Selbstausbeutung sei jedoch kein nachhaltiges Programm.

Was fällt Sylvia Egli von Matt bei der kommenden Journalisten-Generation auf?

- Sie sind politischer geworden, neigen aber nicht mehrheitlich einer Partei oder Richtung zu, etwa links-grün-alternativ. „Sie wollen nicht mehr die Welt verändern wie vielleicht die vorangehende Generation.“

- Bevorzugte Themen sind Arbeitsmarkt, Generationenfrage und Umwelt.

- Sie haben oft keine Tageszeitung abonniert, lesen eher nur die Gratiszeitung „20 Minuten“, haben so Schwierigkeiten, Zusammenhänge zu erkennen – aber wollen bei einer Zeitung arbeiten.

- Geld zählt weniger als eine erfüllte Arbeit. „Sie wollen Außergewöhnliches leisten.“

- Etliche verweigern sich den Neuen Medien „aus Überdruß oder Angst vor mangelndem Datenschutz“.

Kritik übt Sylvia Egli von Matt an den Verlegern: Sie investieren zu wenig in die Zukunft ihrer Mitarbeiter – ausgenommen sind Führungskräfte, die in Finanzfragen trainiert werden sollen. So stehen Führungskurse in der Gunst vorne; sonst interessieren sich Journalisten in der Weiterbildung vor allem für das Thema Recherche, auch mit Blick auf die sozialen Netzwerke.

Ähnlich wie der Springer-Verlag in Deutschland sucht die MAZ die Zusammenarbeit mit der Informatik. Die Medien-Branche sei noch zu passiv und lasse sich von Informatik-Abteilung treiben. Der Symbiose von Journalismus und Geschäft ist Thema eines eigenen Weiterbildungs-Kurses für Führungskräfte in Medienunternehmen. Allerdings – „in Deutschland ist es schwieriger, genügend gute Leute zu finden“.

Rubriken

- Aktuelles

- Ausbildung

- B. Die Journalisten

- C 10 Was Journalisten von Bloggern lernen

- C 5 Internet-Revolution

- C Der Online-Journalismus

- D. Schreiben und Redigieren

- F. Wie Journalisten informiert werden

- Friedhof der Wörter

- G. Wie Journalisten informieren

- H. Unterhaltende Information

- I. Die Meinung

- Journalistische Fachausdrücke

- K. Wie man Leser gewinnt

- L. Die Redaktion

- Lexikon unbrauchbarer Wörter

- Lokaljournalismus

- M. Presserecht und Ethik

- O. Zukunft der Zeitung

- Online-Journalismus

- P. Ausbildung und Berufsbilder

- PR & Pressestellen

- Presserecht & Ethik

- R. Welche Zukunft hat der Journalismus

- Recherche

- Service & Links

- Vorbildlich (Best Practice)

Schlagworte

Anglizismen BILD Braunschweiger Zeitung Bundesverfassungsgericht chefredakteur DDR Demokratie Deutscher-Lokaljournalistenpreis Die-Zeit dpa Duden Facebook FAZ Feuilleton Goethe Google Internet Interview Kontrolle der Mächtigen Leser Leserbriefe Luther (Martin) Lügenpresse Merkel (Angela) New-York-Times Organisation-der-Redaktion Persönlichkeitsrecht Politik Politiker-und-Journalisten Pressefreiheit Presserat Qualität Schneider (Wolf) Soziale-Netzwerke Spiegel Sport Sprachbild Sprache Süddeutsche-Zeitung Thüringer-Allgemeine Twitter Wahlkampf Welt Wulff Zitat-der-Woche

Letzte Kommentare

- Daniel Grosse: Die Sendung mit der Maus sollte uns „ja so erwachsenen und klugen“ Autoren und...

- Sportreporter: In meiner Redaktion kommt es vor, dass Lokalsport-Redakteure sonntags für zehn bis zwölf Seiten...

- Udo Heinze: Ich kam Anfang der 70-er von Gesprächen mit der amerikanischen Newspaper-Association zurück. Dort...

- Härtel: Ich bin von den viel verwendeten Anglizismen genervt. Im Berufsleben begegnet mir jetzt „content“, „hashtag“,...

- Oliver Horvath: Männliche Zuschauerinnen sehen wohl aus wie weibliche Zuschauer – wie eine Gruppe eben...

Meistgelesen (Monat)

Sorry. No data so far.

Meistgelesen (Gesamt)

- Der Presserat braucht dringend eine Reform: Die Brand-Eins-Affäre

- Der NSU-Prozess: Offener Brief aus der Provinz gegen die hochmütige FAZ

- Wie viel Pfeffer ist im Pfifferling? (Friedhof der Wörter)

- Die Leiden des Chefredakteurs in seiner Redaktion (Zitat der Woche)

- Wer entdeckt das längste Wort des Jahres? 31 Buchstaben – oder mehr?

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von