Christof Haverkamp, Chefredakteur von „Kirche + Leben“. Foto: Privat / Tagespost

Können Sie uns lohnenswerte Bücher zum Thema Medienethik nennen?

Zwei fallen mir ein: „Ethik im Redaktionsalltag“, herausgegeben vom Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses, und die Seiten zur Ethik im Werk „Das neue Handbuch des Journalismus und Online-Journalismus“ von Wolf Schneider und Paul-Josef Raue.

Dr. Christof Haverkamp, Jahrgang 1961, seit 2016 Chefredakteur der Bistumszeitung „Kirche+Leben“ (Münster) in der „Tagespost“ vom 26. Juli 2019

Helmut Markwort, Ex-Chefredakteur von Focus, geht in die Politik und kandidiert für die FDP in Bayern. Foto (2005): Wikipedia

fragt die Abendzeitung (AZ) in München. Helmut Markwort antwortet:

Nein. Ich hoffe nur, dass wir uns verständlicher ausdrücken können. Ich lese jetzt manchmal Gesetzentwürfe. Die sind in einem Kanzleikauderwelsch verfasst – da können Sie jetzt schon erkennen, dass irgendwann einmal zehn Juristen darüber streiten werden. Sowas kann man doch in verständlicher Sprache schreiben. Es gibt ja Politiker, die vorher Journalisten waren, wie Willy Brandt oder Theodor Heuß …

… oder Markus Söder …

Ja, der hat jahrelang beim Bayerischen Rundfunk das Intrigieren gelernt.

Alexander Kützfeldts „Acht Häftlinge“ ist als E-Buch bei Rowohlt erschienen (2,99 Euro)

Oliver Jungen bespricht in der empfehlenswerten FAZ-Rubrik „e-LEKTÜREN“ das E-Buch von Alexander Krützfeldt: „Acht Häftlinge – Leben in einer Parallelwelt“, er lobt die „spannenden, crowdfinanzierten Reportagen“, aber kritisiert als „leicht störend… gelegentliche literarisierende Ausgriffe (die Droge Crystal Meth als eifersüchtige Geliebte), zu denen sich das Genre seit dem New Journalism berufen fühlt“.

Nun ist der deutsche „New Journalism“ eine Feuilleton-Erfindung, doch weist Jungen auf eine wohl deutsche Reportage-Eigenart hin: Der Reporter wäre gerne ein Schriftsteller, einer aus der gehobenen Klasse der Literaten, so wie der Politik-Reporter heimlich gerne Politiker wäre.

Der „New Journalism“ kommt aus den USA, wo sich Journalisten und Literaten schon immer nahe standen und von einem ins andere Lager hüpften. Ist man in Deutschland schon ein Literat, wenn man als guter Reporter ein E-Buch schreibt?

Krützfeldts Buch lobt Jungen zu Recht:

„Das Gefängnis ist nicht einfach ein Abbild der Gesellschaft, sondern eine Verzerrung in Richtung Naturzustand, eine atavistisch nach Kampfstärke strukturierte Gemeinschaft.“

Rowohlt Rotation, E-Book 2,99 €

„Rundherum. Das Abenteuer einer Weltreise“ von Erika und Klaus Mann erschien 1929. Foto: Rowohlt

Wer Verbündete gegen den Lokaljournalismus und den vermeintlichen Mief des Provinziellen sucht, findet ihn bei Erika und Klaus Mann. Sie reisten Ende der zwanziger Jahre durch die USA und berichteten darüber in ihrem Buch „Rundherum“:

„Was für ein abgestorbenes Idyll! Wenn irgendwo die Leidenschaft des zukunftswilligen Gedankens machtlos ist, so hier. Denn hier begegnet sie keinem Widerstand, sondern der tödlichen Ruhe der Menschen, die es am Leibe gut haben und verfaulen, abstumpfen in ihrer Seele.“

Im Arche-Literaturkalender 2018 gefunden

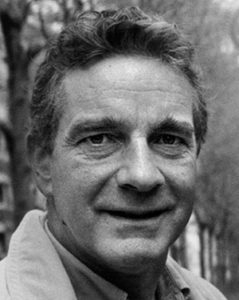

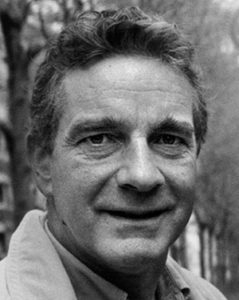

Johannes Willms schrieb auch eine Balzac-Biografie, die im Diogenes-Verlag erschienen ist. Foto: © Evelyn Schels/ Diogenes

Es zeugt von Stil, dem Kollegen aus dem Konkurrenzblatt zum 70. Geburtstag zu gratulieren: Claudius Seidl würdigt in der FAZ heute (25. Mai 2018) Johannes Willms, den ehemaligen Feuilleton-Chef der „Süddeutschen Zeitung“. Solche Gratulationen sind ein netter Anlass, Anekdoten aus dem Leben zu erzählen – die oft mehr über den Jubilar verraten als manch umstrittene Entscheidung.

„Man lebt im Feuilleton ja oft über seine geistigen Verhältnisse; dass man zum Ausgleich auch mal über seine finanziellen Verhältnisse leben sollte, zum Beispiel in anständigen Restaurants“, schreibt Seidl, der einst auch für die SZ gearbeitet hatte, und erzählt: „Einmal führte er einen sehr schmächtigen Korrespondenten aus, und auf die Spesenquittung schrieb er als Bewirtungsgrund: „Vorbereitung eines Angriffskriegs“.“

Seidl nennt dies einen „profunden Unernst“.

Der Leser ahnt, welche Kämpfe in den Feuilletons tobten in den achtziger Jahren: Willms, so Steidl, setzte „das sogenannte politische Feuilleton durch; auch wenn die (durchaus mächtigen) Stammleser sich mehr Musikkritiken wünschten und die Kollegen aus dem politischen Ressort manchmal vom „Zeugs“ sprachen, das im Feuilleton stehe“. „Zeugs“, das merken wir uns.

Willms blieb ruhig, so Seidl, und reizte seine Gegner, wohlgemerkt in der Redaktion, mit „seiner geistigen Nonchalance“.

Bernhard Pörksen schrieb zum Thema: „Die große Gereiztheit“, erschienen im Hanser-Verlag. Foto: Hanser / Peter-Andreas-Hassiepen

Manche nennen es Bevormundung, andere unerwünschte Belehrung, wieder andere Manipulation. Medien-Professor Bernhard Pörksen nennt es den „sanften Paternalismus der Zeitung“. Davon spricht er im Interview mit dem Wiener „Falter“ auf die Frage: Bei Facebook gebe es „ein Problem, das wir mit den klassischen Medien nicht hatten: Keiner weiß mehr genau, ob das, was ich sehe, auch das ist, was der andere sieht. Ich kann nicht davon ausgehen, dass wir den selben Informationsstand in irgendetwas haben“.

Dieselben Informationen für viele, aber auch Journalisten als Gatekeeper – das sind die zwei Seiten der Printmedien. Pörksen sagt über die Journalisten in Zeitungen und Magazinen:

Das Motto: Egal, ob es dich interessiert, wir zeigen dir trotzdem, dass wir dieses Theaterstück im Kulturbereich für relevant halten. Selbst wenn man den Wirtschaftsteil wegwirft, aus den Augenwinkeln wird man ja doch noch darüber informiert, dass es da etwas anderes gibt. Das ist das verborgene Pathos der gebündelten Form. Man wird irritiert mit Informationen, die man nicht gesucht hat. Bei digitalen Medien haben wir eine Informationswelt, die der Bestätigungssehnsucht des Menschen, dem Bedürfnis danach, Bestätigung zu finden, die eigenen Urteile und Vorurteile einfach belegt zu finden, sehr, sehr weit entgegenkommt.

Die Aktion des Verlegerverbands, Redakteure auszutauschen, hat sogar ein eigenes Logo.

Ein bisschen Häme ist schon dabei, oder nennen wir es einfach Ironie, wenn „turi“ in seinem Newsletter Lokaljournalismus auf „Karnickel fotografieren“ reduziert. Es geht um die Idee, Lokalredakteure vom 14. bis 20. Mai im Austausch in einen anderen Verlag zu schicken. Die Aktion sollte gelobt werden, denn erfahrungsgemäß sind gerade viele Lokalredakteure recht sesshaft und stehen Veränderungen reserviert gegenüber. Hauptgeschäftsführer Dietmar Wolff vom Zeitungsverleger-Verband, der die Aktion organisiert, drückt es netter aus: „Ohne die Experten, die sich vor Ort bestens auskennen und vernetzt sind, geht Qualitätsjournalismus nicht“, um dann das Ruder schnell herumzureißen: „Der Blick von außen aber kann neue Perspektiven eröffnen. Davon profitieren nicht nur die Journalisten, sondern vor allem auch die Leserinnen und Leser.“

Wolff verweist auf sechs Chefredakteure, die Stefan Kläsener vor zwei Jahren auf die Insel Föhr eingeladen hatte. Dort entstand die Austausch-Idee, die allerdings zwei der sechs Chefs nicht gut bekommen ist: sie sind mittlerweile entlassen.

Quelle / Die Turi-Meldung vom 9. Mai 2018:

Mal andere Karnickel fotografieren: Der BDZV, quasi der Elternbeirat der deutschen Lokalredakteure, veranstaltet für 50 seiner Schützlinge ein Austauschprogramm. Für die komplette nächste Woche geht es aber nur in eine neue Lokalredaktion – statt wie einst als Neuntklässler nach Neuseeland.

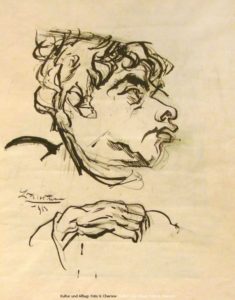

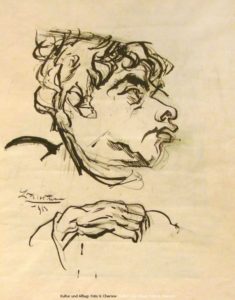

Aus dem „Arche Literatur Kalender 2018“: Jakob van Hoddis, gezeichnet von Ludwig Meidner 1913

Wie reagiert ein Wandkalender, auf dessen Seite sich ein Fehler eingeschlichen hat? Er erscheint nur einmal im Jahr, seine Käufer und Nutzer kennt er nicht, ein Leser protestiert – also: Was tun? Die Redaktion des „Arche Literatur Kalender“ korrigiert den Fehler aus dem Kalender 2017 im Kalender 2018. Auf dem Blatt der ersten Mai-Woche druckt sie das Gedicht „Weltende“ ab mit der Notiz:

„Er war es, der Weltende, das berühmteste Gedicht des Expressionismus, verfasst hat: der jüdische Dichter Jakob von Hoddis und nicht – wie im Arche Literatur Kalender 2017 irrtümlich angegeben – Georg Heym. Hiermit erfüllen wir den Wunsch eines Lesers nach einer Korrektur.“

Kompliment!

Und das ist das Gedicht:

Weltende

Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut,Aus dem Arche-Literatur-

In allen Lüften hallt es wie Geschrei,

Dachdecker stürzen ab und gehn entzwei

Und an den Küsten – liest man – steigt die Flut.

Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen

An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken.

Die meisten Menschen haben einen Schnupfen.

Die Eisenbahnen fallen von den Brücken.

Tübingens OB Boris Palmer auf dem Forum der Südwest-Presse am 24. April 2018. Foto: SWP/ Matthias Kessler

…ist größer als jene des Benennens.“

Boris Palmer (Grüne), Oberbürgermeister in Tübingen seit 2007, auf einem Forum der Südwest-Presse in Ulm.

Henriette Löwisch leitet die Deutsche Journalistenschule in München (Foto: kress.de / Dietmar Gust)

Es wird immer unheimlich viel darüber geredet, ob Journalismus digitaler werden muss, oder darüber, wie man ihn finanziert. Diese ganzen Diskussionen sind wichtig, aber obsolet, wenn die Leute dem nicht mehr vertrauen, was berichtet wird. Dann ist es egal, wie der Inhalt verpackt wird.

Henriette Löwisch, Leiterin der Deutschen Journalistenschule in München in einem Interview auf der Medien-Seite der Süddeutschen (26. April 2018). Auf Fake-News angesprochen, sagt sie:

Zur Glaubwürdigkeit gehört, dass man eigene Fehler eingestehen kann. Nur weil wir menschlich sind und auch Fehler machen, sind wir keine Fake-News-Verbreiter.

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von

Design, Technik und Entwicklung dieses Blogs von